La literatura que no entra en el temario

Escribo y enseño. O al menos, eso creo. Durante mucho tiempo pensé que esas dos partes vivían en habitaciones separadas: la pizarra como lugar de certezas —normas, fechas, autores— y la escritura como el espacio de las fisuras. Tardé años en entender que ambas voces no solo no se excluían, sino que podían rozarse. Y... Leer más La entrada La literatura que no entra en el temario aparece primero en Zenda.

No enseño literatura como se supone que hay que enseñarla. Y cada año tengo menos ganas de fingir que debería hacerlo. Ni la novelística del XIX por escuelas, ni las coplas de Jorge Manrique como si fueran estatuas. Nunca he sabido decirle a un alumno que Antonio Machado era un poeta importante sin que algo me contradijera por dentro.

Tardé años en entender que ambas voces no solo no se excluían, sino que podían rozarse. Y que en ese roce, a veces, pasaba algo real.

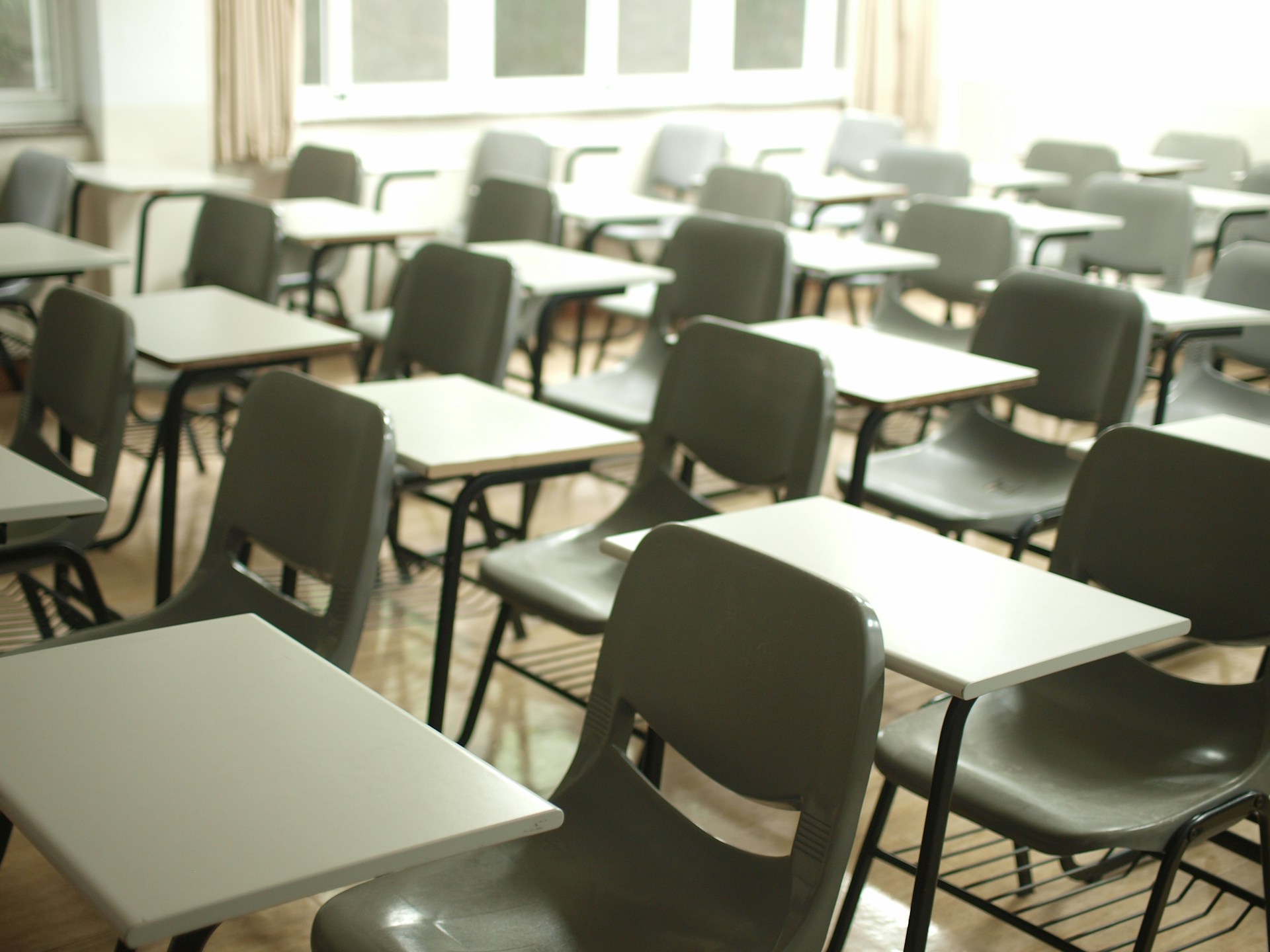

No tengo teorías pedagógicas. Solo he estado muchos años dentro de un aula, rodeado de jóvenes que no leen —o leen otras cosas—, tratando de explicar por qué importa una historia que no vivieron, una metáfora que no entienden, una emoción que no saben nombrar. Y muchas veces no lo consigo. Pero hay momentos. Hay ráfagas. Un silencio que se alarga después de leer un poema. Una mirada que se levanta al hablar de un personaje que cae. Ahí ocurre algo. Algo que no está en el currículo ni en el manual.

En una de esas clases, la poesía se coló sin pedir permiso. Comentamos un poema de Cernuda. Uno en el que hablaba con su soledad como si fuera una persona. Como si pudiera decirle: “Me equivoqué contigo. Confié en que estarías, pero te fuiste”. Un poema duro, sin consuelo. Y sin embargo, en clase fue como abrir una rendija. Alguien levantó la cabeza. Alguien escribió en su libreta. Hablamos de ese verso: “La soledad es el farero de los que esperan en vano”. Y pregunté: ¿alguna vez os habéis alejado de alguien sin saber por qué? ¿Y en esa distancia habéis respirado mejor?

Entonces lo dije: si alguien os apaga, no os quedéis a esperar pruebas. No esperéis a que se confirme lo que ya sentís. Alejarse también es una forma de cuidarse.

No está en el currículo. Pero estaba en ese poema. Y en sus ojos.

Es en ese espacio incierto, donde el temario se vuelve poroso, donde aparece la literatura de verdad. No la que se explica, sino la que se transmite sin fórmulas. La que se cuela entre frases sueltas, entre las dudas, en la forma en que uno escucha una pregunta sin saber bien cómo contestarla.

También hablamos hace poco de Quevedo. Ese poeta misógino, brillante, contradictorio. El que escribía sátiras feroces y, sin embargo, dejó los versos de amor más hondos de nuestra lengua. Les conté que suspiraba por María Luisa de la Cerda, aunque siempre decía que no creía en el amor. Les hablé del soneto “Amor constante más allá de la muerte”, y de la fuerza que tiene la frase “polvo será, mas polvo enamorado”. Les dije que una persona no es una pose ni una cita. Es cómo mira. Es lo que hace cuando nadie la está mirando.

No fue una clase sobre el Siglo de Oro. Fue una conversación sobre lo que fingimos ser y lo que somos cuando bajamos la guardia. Y eso, aunque parezca poco, también es literatura.

Escribir Mientras el río fluye no me ha servido para enseñar mejor. Pero sí para mirar distinto. Para entender que el aula también es un escenario narrativo. No por teatral, sino por humano. Allí todos representamos algo que no somos del todo. El alumno que finge interés. El profesor que intenta parecer seguro. La alumna que traduce un verso a su herida.

Y sin embargo, a veces un texto abre una brecha. No porque lo expliquemos bien, sino porque alguien, justo en ese momento, necesitaba escuchar algo que no sabía que necesitaba. Y a veces lo dice un verso. O una frase que se quedó en la pizarra más tiempo del debido.

En otra ocasión, hablamos de Rinconete y Cortadillo. Les conté que Cervantes no solo inventó la novela moderna: también entendió mejor que nadie la comedia humana. Que en ese relato no hay solo picardía, sino un pacto entre dos muchachos desplazados que intentan encontrar un lugar sin traicionarse del todo. Les dije: fijaos cómo se cuidan. Cómo uno frena al otro. Cómo inventan una forma de estar en un entorno que no va a salvarlos.

Y entonces hablamos de la amistad. De lo que vale alguien que te avisa. De lo que no vale una vida astuta pero vacía de lealtad.

No creo que la literatura salve. Pero deja marcas. Y en un sistema donde todo se mide y se pesa, las marcas que no se ven son las que más duran.

Por eso sigo enseñando sin método. Sin programa emocional. Sin discurso de coaching. Sigo fallando, claro. Pero también sigo buscando ese instante en el que alguien deja de mirar el reloj y empieza, por un momento, a estar en otra parte.

Quizá eso sea enseñar literatura: no enseñar nada. Solo preparar el terreno para que algo pase.

Y cuando pasa, escribirlo ya no es una forma de contarlo. Es una forma de decir que estuvo vivo. Que sigue estando.

La entrada La literatura que no entra en el temario aparece primero en Zenda.