Uranio en España

En los últimos días se viene afirmado en algunas tribunas políticas que «no hay uranio en España». ¿Es cierto esto? Resulta que España tiene yacimientos de uranio de los grandes [...]

En los últimos días se viene afirmado en algunas tribunas políticas que «no hay uranio en España». ¿Es cierto esto? Resulta que España tiene yacimientos de uranio de los grandes y es uno de los países con mayores reservas en la Unión Europea, cosa que no parece compatible con la afirmación de que «España no tiene uranio». España tiene aproximadamente 28.500 toneladas de uranio en reservas identificadas (abajo pongo las referencias par quien quiera tirar del hilo). ¿Esas toneladas son mucho o poco? Esta cantidad hace que estas reservas se sitúen en segundo lugar dentro de la UE, solo por detrás de la República Checa, que tiene unas 125.000 toneladas. ¿Dónde está este uranio? Sobre todo en la provincia de Salamanca, pero también en Badajoz y en Jaén.

Y digo «reservas identificadas», que son las confirmadas, porque se supone que hay bastante más, pero eso ya sería especular. Si nos centramos en esas 28.500 toneladas, habría que decir que con eso habría suficiente como para abastecer las necesidades de combustible nuclear de España durante muchos años. Eso, si se explotaran, pero tras los cambios legislativos recientes, es como si no existieran. La minería de uranio en España comenzó impulsada por la necesidad de material para el programa nuclear nacional. Entre las décadas de 1970 y 1980, España alcanzó su apogeo como productor de uranio, posicionándose como el segundo mayor productor de Europa, solo superado por Francia.

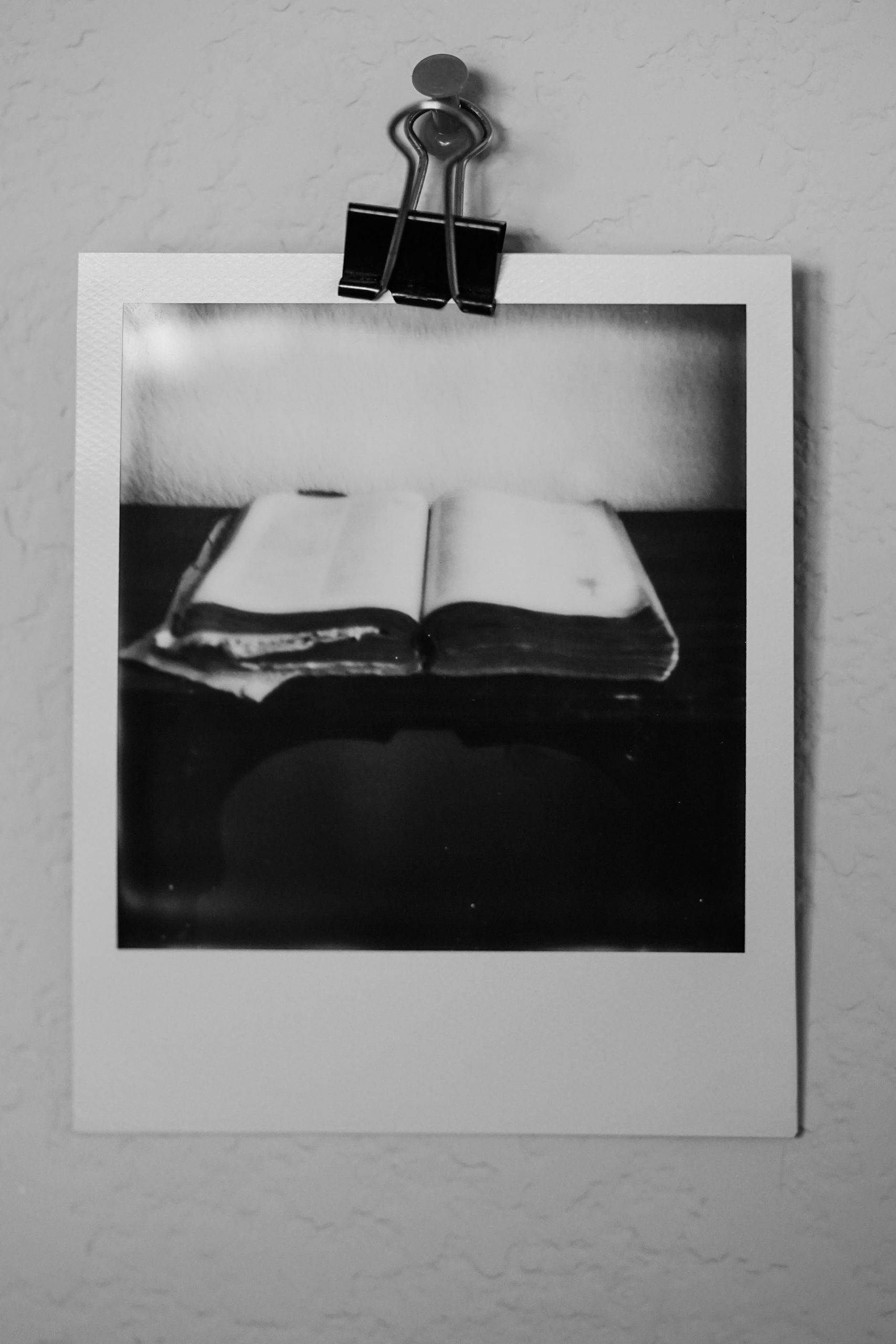

Tengo un libro aquí al lado que pesa un montón, es un volumen titulado Minería química, editado por el Instituto Tecnológico GeoMinero de España en 1991 (lo compré en una librería técnica en Valladolid cuando todavía estaba en la universidad, allá por 1997). Este libro describe con detalle diversos proyectos de lixiviación química y biológica para la extracción de materiales de importancia industrial, desde metales hasta uranio. Y es, precisamente, con el tema del uranio donde más se extiende el texto y los gráficos (que son los que acompañan este artículo). Es impresionante ver los diagramas y las descripciones de la tecnología empleada para la extracción y el tratamiento del uranio en España, que por esa época estaba a en lo más alto. La principal mina de uranio de la época era la de Saelices el Chico, en Salamanca (en activo entre 1957 y 2000), con una producción anual de entre 200 y 300 toneladas de uranio. Esa mina estaba operada por la Empresa Nacional del Uranio (ENUSA) y fue el eje de la industria española del uranio. Su cierre en 2000 se debió al desplome de los precios internacionales del uranio, que hicieron la explotación económicamente inviable en ese momento. También estuvo activa de 1966 a 1990 la mina de La Haba en Badajoz, con una producción anual aproximada de 30 toneladas de uranio. Era menos productiva que la mina de Saelices, pero sus reservas son interesantes. Operó hasta que las condiciones del mercado y la falta de rentabilidad llevaron a su cierre. En total, las minas españolas extrajeron unas 5.236 toneladas de uranio a lo largo de su historia. Con eso se cubrió aproximadamente el 25% de las necesidades de material de las centrales nucleares nacionales durante los años de mayor actividad. Además de estas explotaciones principales, se realizaron prospecciones en otras áreas de Cáceres y Guadalajara, aunque muchas no progresaron más allá de la fase inicial debido a limitaciones económicas o técnicas.

Además, España no solo extrajo uranio, también desarrolló una capacidad técnica notable para procesarlo, abarcando gran parte del ciclo del combustible nuclear. Este desarrollo incluyó la construcción de instalaciones especializadas para la concentración de uranio, un paso clave para convertir el mineral bruto en un producto útil en reactores nucleares. La Fábrica de Concentrados de Andújar, en Jaén, funcionó entre 1959 y 1981. Procesaba el uranio extraído para producir concentrado de óxido de uranio (U₃O₈). Y, en Salamanca, estaba la planta Planta Quercus de Ciudad Rodrigo, activa entre 1983 y 2002, con una producción total de casi 5.800 toneladas de concentrado de uranio. Esta planta sucedió a la de Andújar y se centró en procesar el uranio de las minas de Salamanca. Estas factorías permitieron a España ser autosuficiente en la producción de concentrado de uranio, aunque el enriquecimiento, que es un proceso complejo y costoso, se realizaba principalmente en países como Francia o Estados Unidos.

La existencia de estas plantas no solo apoyó la industria nuclear española, sino que también generó un gran conocimiento tecnológico y de ingeniería. El cierre de la planta Quercus en 2002 fue el fin de la capacidad operativa de procesamiento, coincidiendo con el cese de la minería debido a la caída de los precios del uranio. Además, la situación de la industria del uranio en España cambió radicalmente con la aprobación de la Ley 7/2021, de 20 de mayo, de Cambio Climático y Transición Energética. Esta legislación introdujo una prohibición explícita sobre la concesión de nuevos permisos para la exploración y explotación de minerales radiactivos, incluido el uranio. Esta ley tuvo un impacto directo en proyectos como el de Berkeley Minera España en Retortillo, provincia de Salamanca. Esta empresa australiana planeaba explotar un yacimiento que podría haber producido hasta 2.000 toneladas de uranio al año.

¿Ha sido esto el final de la industria del uranio en España? Puede que si, o puede que no, porque el futuro no está escrito. A pesar de la prohibición, el debate sobre el uranio en España sigue bien despierto, especialmente en un contexto global marcado por la búsqueda de fuentes de energía estables y la crisis geopolítica con proveedores como Rusia. Las reservas de uranio españolas podrían cubrir la demanda nacional de combustible nuclear reduciendo la dependencia de importaciones. Además, el aumento constante de precios de este material en el mercado internacional podría hacer rentables los yacimientos, sobre todo con el uso de nuevas tecnologías de extracción y procesado. En un mundo en transición energética, la nuclear sería ideal para complementar las renovables mientras se alcanzan los objetivos climáticos y se desarrollan otras tecnologías de producción de energía que aporten estabilidad a la red, como la fusión nuclear o sistemas avanzados de acumulación de energía renovable. Ahora mismo, el modelo energético español apuesta por fuentes como la solar y la eólica. Sin embargo, un cambio en las condiciones geopolíticas o económicas, como una escalada en los precios del uranio o una mayor demanda de energía nuclear, podría reabrir el debate sobre la explotación de estas reservas. La cuestión puede dar muchas vueltas en el futuro, nunca se sabe.

Referencias de interés:

– Libro rojo del uranio.

– Memorias anuales de ENUSA.

– Instituto Geológico y Minero de España.