La cárcel de Carabanchel, la 'estrella de la muerte' de la dictadura que Franco no fue a inaugurar

La prisión, construida en la posguerra al lado de un campo de tiro y de un cementerio, se convirtió en un símbolo del franquismo cuya historia ha reconstruido Luis A.Casero en 'La estrella de la muerte del franquismo', recién publicado por Libros de K.O.Defensa rechaza rendir honores militares a un capitán que luchó por la República y murió en la Guerra Civil Así como la dictadura quiso una cripta para encerrar a los muertos de la Guerra Civil y construyó el Valle de los Caídos, quiso también una cripta para los vivos y levantó la cárcel más grande de todo el siglo XX en España, la prisión de Carabanchel, en Madrid. El paralelismo no es casual: la vocación de grandeza del franquismo cristalizó en las dos colosales edificaciones y en ellas quiso dejar la impronta de su victoria. Hasta tal punto eran parejas ambas estructuras que el eje de simetría de la planta del penal estaba perfectamente alineado con el risco de la Nava de Cuelgamuros, de donde emerge la cruz de 150 metros de altura. Lo mismo se hizo con el Arco de la Victoria, otro de los monumentos erigidos para conmemorar el triunfo franquista. El detalle, nada desdeñable para un régimen de tantísima potencia simbólica, lo revela el historiador y antropólogo Luis A. Ruiz Casero en Carabanchel. La estrella de la muerte del franquismo (Libros de K.O.), un repaso total por la historia de este complejo penitenciario desde que se convirtiera en “buque insignia” de la represión franquista hasta su demolición en 2008. “Las tres construcciones constituyen un conjunto de monumentalización de la victoria después de la guerra, lo que denota que el proyecto que había detrás iba mucho más allá de la cárcel en sí”, reflexiona el autor. Aunque en las estadísticas figuran hasta 1951 un total de 76 altas de mujeres –de las que apenas se conoce nada–, Carabanchel fue fundamentalmente una cárcel de hombres, la más emblemática del régimen. Y no solo por su magnitud. Construida para sustituir a la Modelo de Madrid, destruida durante la guerra, la nueva prisión se convirtió en un símbolo de la política penitenciaria también por “su condición central”, esgrime Ruiz Casero: “Buena parte del sistema penal de la dictadura estaba centralizado en Carabanchel, por donde pasaban en un momento u otros presos de todos los rincones de España. Es un lugar que atraviesa la memoria de muchísimas personas que fueron represaliadas”. De la imponente edificación destacó el complejo destinado a los presos pendientes de juicio, con un panóptico y ocho galerías. Una distribución en forma de estrella que entroncaba con las aspiraciones totalitarias de la dictadura porque allí “todo pasaba por el 'ojo que todo lo ve'” al igual que en el país que salió de la Guerra Civil “todos los españoles debían someterse al caudillo”, esgrime el historiador. Eran 162.524 metros cuadrados de superficie dispuestos para reprimir y castigar al enemigo de la Nueva España, un objetivo del que ya parecía advertir su estructura, cuyas “dimensiones, simetría y severidad” imponían “el miedo y la disciplina buscados por la dictadura”. Plano de la cárcel de Carabanchel. El 22 de junio de 1944 se inauguró la cárcel en un acto marcado por la habitual parafernalia franquista y un cortejo oficial formado por personalidades políticas, militares, eclesiásticas... entre ellas el ministro de Justicia, el falangista Eduardo Aunós. Sin embargo, faltaría la figura más destacada de la dictadura: Franco. “Es algo que choca porque la cárcel fue ampliamente publicitada en prensa. Sin embargo, aquel día Franco estaba inaugurando una radio local de Arganda del Rey, algo totalmente anecdótico”, cuenta el historiador, que explica que se desconoce por qué no acudió a Carabanchel aunque el rumor más extendido fue que sus consejeros le recomendaron “no vincularse personalmente” con un proyecto que representaba tan bien la represión de la dictadura. A un lado el campo de tiro, al otro e

La prisión, construida en la posguerra al lado de un campo de tiro y de un cementerio, se convirtió en un símbolo del franquismo cuya historia ha reconstruido Luis A.Casero en 'La estrella de la muerte del franquismo', recién publicado por Libros de K.O.

Defensa rechaza rendir honores militares a un capitán que luchó por la República y murió en la Guerra Civil

Así como la dictadura quiso una cripta para encerrar a los muertos de la Guerra Civil y construyó el Valle de los Caídos, quiso también una cripta para los vivos y levantó la cárcel más grande de todo el siglo XX en España, la prisión de Carabanchel, en Madrid. El paralelismo no es casual: la vocación de grandeza del franquismo cristalizó en las dos colosales edificaciones y en ellas quiso dejar la impronta de su victoria. Hasta tal punto eran parejas ambas estructuras que el eje de simetría de la planta del penal estaba perfectamente alineado con el risco de la Nava de Cuelgamuros, de donde emerge la cruz de 150 metros de altura. Lo mismo se hizo con el Arco de la Victoria, otro de los monumentos erigidos para conmemorar el triunfo franquista.

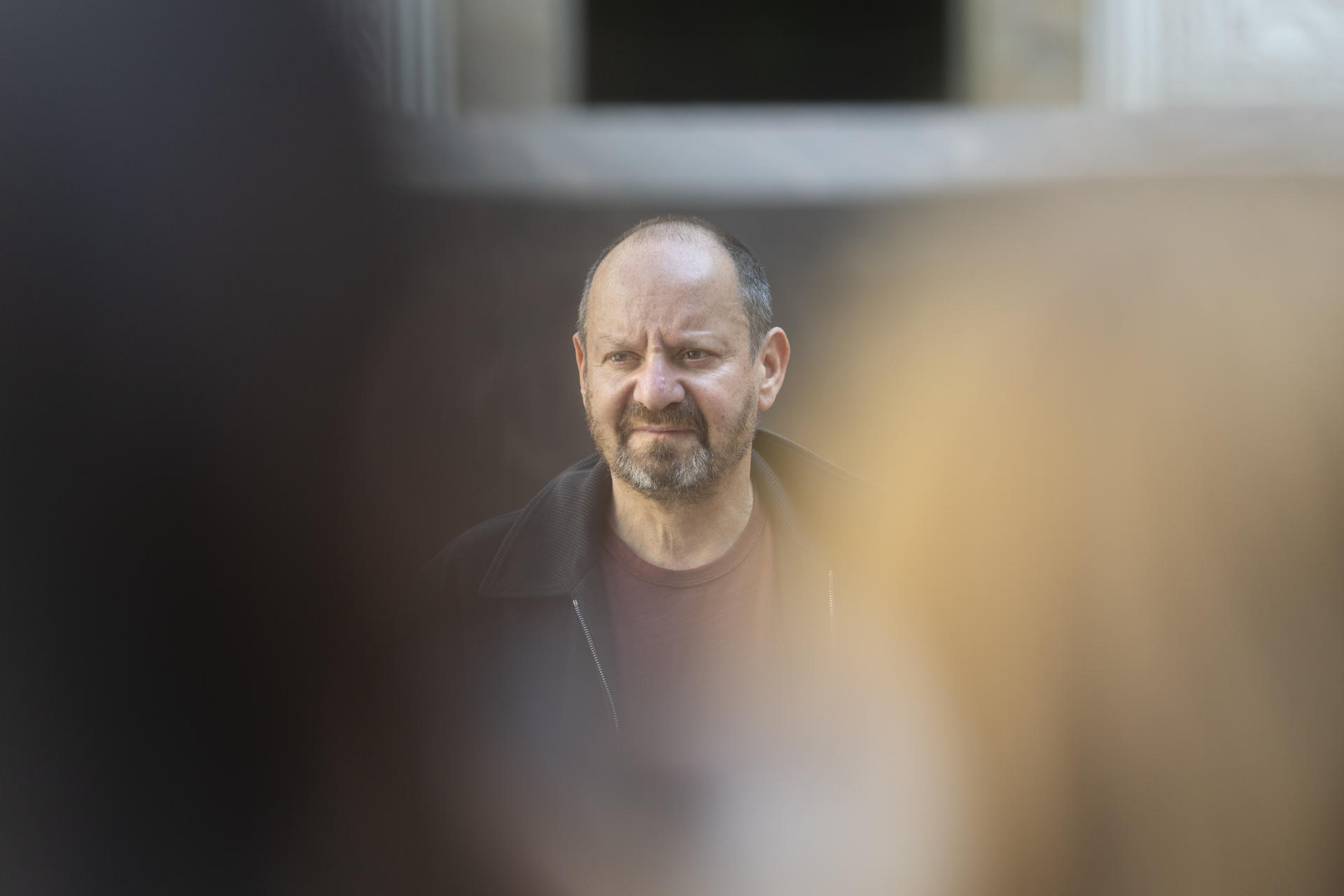

El detalle, nada desdeñable para un régimen de tantísima potencia simbólica, lo revela el historiador y antropólogo Luis A. Ruiz Casero en Carabanchel. La estrella de la muerte del franquismo (Libros de K.O.), un repaso total por la historia de este complejo penitenciario desde que se convirtiera en “buque insignia” de la represión franquista hasta su demolición en 2008. “Las tres construcciones constituyen un conjunto de monumentalización de la victoria después de la guerra, lo que denota que el proyecto que había detrás iba mucho más allá de la cárcel en sí”, reflexiona el autor.

Aunque en las estadísticas figuran hasta 1951 un total de 76 altas de mujeres –de las que apenas se conoce nada–, Carabanchel fue fundamentalmente una cárcel de hombres, la más emblemática del régimen. Y no solo por su magnitud. Construida para sustituir a la Modelo de Madrid, destruida durante la guerra, la nueva prisión se convirtió en un símbolo de la política penitenciaria también por “su condición central”, esgrime Ruiz Casero: “Buena parte del sistema penal de la dictadura estaba centralizado en Carabanchel, por donde pasaban en un momento u otros presos de todos los rincones de España. Es un lugar que atraviesa la memoria de muchísimas personas que fueron represaliadas”.

De la imponente edificación destacó el complejo destinado a los presos pendientes de juicio, con un panóptico y ocho galerías. Una distribución en forma de estrella que entroncaba con las aspiraciones totalitarias de la dictadura porque allí “todo pasaba por el 'ojo que todo lo ve'” al igual que en el país que salió de la Guerra Civil “todos los españoles debían someterse al caudillo”, esgrime el historiador. Eran 162.524 metros cuadrados de superficie dispuestos para reprimir y castigar al enemigo de la Nueva España, un objetivo del que ya parecía advertir su estructura, cuyas “dimensiones, simetría y severidad” imponían “el miedo y la disciplina buscados por la dictadura”.

El 22 de junio de 1944 se inauguró la cárcel en un acto marcado por la habitual parafernalia franquista y un cortejo oficial formado por personalidades políticas, militares, eclesiásticas... entre ellas el ministro de Justicia, el falangista Eduardo Aunós. Sin embargo, faltaría la figura más destacada de la dictadura: Franco. “Es algo que choca porque la cárcel fue ampliamente publicitada en prensa. Sin embargo, aquel día Franco estaba inaugurando una radio local de Arganda del Rey, algo totalmente anecdótico”, cuenta el historiador, que explica que se desconoce por qué no acudió a Carabanchel aunque el rumor más extendido fue que sus consejeros le recomendaron “no vincularse personalmente” con un proyecto que representaba tan bien la represión de la dictadura.

A un lado el campo de tiro, al otro el cementerio

Los malos tratos, las torturas, los abusos y las pésimas condiciones en las que vivían los presos políticos marcaron la primera década de vida de la prisión, constantemente masificada: en lugares habilitados para 300 llegó a haber hasta 5.000, quienes convivían con la incertidumbre de no saber si esa noche serían los elegidos para la siguiente saca. Los fusilamientos se producían generalmente al amanecer en el cercano campo de tiro de los cuarteles de Campamento. En ese sentido, la ubicación del penal era estratégica: a un lado, el lugar para matar y al otro, pared con pared, un cementerio en el que enterrar los cuerpos. Solo hasta 1953 se han documentado 183 ejecuciones de internos, a las que hay que sumar las 227 muertes por enfermedad en prisión.

Los datos los recoge Ruiz Casero en el libro, en el que se detiene también en las manos que, piedra a piedra, erigieron la cárcel: “Los vencidos se vieron empujados a levantar sus propias jaulas”, ilustra sobre la mano de obra penada republicana que usó el franquismo para construirla, entre la que estaba el famoso humorista Miguel Gila. En esto Carabanchel también se parecía a Cuelgamuros, construido de la misma forma. Es más, los destacamentos penales del mausoleo dependían de la cárcel, que los nutría de trabajadores. Un tercer detalle emparentaba ambas construcciones: las dos fueron terminadas más tarde de lo planificado por el régimen.

De hecho, en 1944 Carabanchel ni siquiera estaba terminada –y nunca llegaría a estarlo del todo–, por lo que en 1955 hubo una reinauguración. En ese momento el régimen ya había iniciado lo que el investigador denomina “operación de maquillaje” del régimen, que intentó vender una imagen modernizadora de cara al exterior y alejarse del fascismo que había perdido la Segunda Guerra Mundial. “Fue un cambio cosmético, se limitó a privar al penal de la iconografía y algunos ritos más abiertamente fascistas, pero se da una continuación de las mismas prácticas, ejecuciones y malos tratos de forma sistemática”, explica.

Un espacio de resistencia

A mediados de los 50 comienza la etapa en la que Carabanchel se llena de presos comunes, en su mayoría culpables de pequeños robos para subsistir. Los detenidos por delitos asociados a la Guerra Civil fueron disminuyendo con el paso del tiempo, según desgrana Ruiz Casero en La estrella de la muerte del franquismo. Fue el momento en el que “se pareció más a una prisión medio normal”, eso sí, dentro de la “excepcionalidad continua” que supuso la dictadura y bajo unas condiciones que llevarían al boxeador José Luis Pacheco, encarcelado a finales de los 60, a retratar una cárcel “abyecta, violenta, corrupta y sucia”.

A pesar de que estos años serían los de los presos comunes por excelencia, ni mucho menos desaparecieron los represaliados políticos. Caso paradigmático sería el del comunista Julián Grimau, torturado en la Dirección General de Seguridad de la Puerta del Sol, encerrado en Carabanchel y fusilado el 18 de abril de 1963. Ruiz Casero se detiene también en la figura de Marcelino Camacho, primer secretario general de CCOO, que pasaría nueve años en prisión en un momento de recrudecimiento de la represión obrera y estudiantil en los estertores de la dictadura.

Camacho detalla en sus memorias uno de los rasgos más destacados de Carabanchel: la rebeldía y solidaridad antifranquista de los presos. Porque a pesar del maltrato, el encierro y las malas condiciones, la cárcel “siempre fue un espacio de resistencia”, esgrime el historiador. Desde los intentos de fuga de los obreros que la construyeron y el intercambio de publicaciones clandestinas de los años 40 a las huelgas y las charlas y conferencias abiertas que tenían lugar en las celdas en los 60 y 70 y que convirtieron la prisión en lo que el autor del libro denomina una auténtica “universidad de ladrillo”.

Si hay una imagen que ilustra la resistencia en Carabanchel es la que protagonizaron varios presos subidos al tejado en el motín organizado el 18 de julio de 1977, ya muerto Franco, por la COPEL, la Coordinadora de Presos en Lucha. Este movimiento impulsado en la cárcel por los presos sociales buscaba su reconocimiento como víctimas de la dictadura, ya que aunque no eran encarcelados políticos, habían sido condenados por las leyes franquistas que perseguían las conductas “antisociales”, entre las que estaba la homosexualidad y transexualidad. Sin embargo, habían sido ignorados por los indultos y la Ley de Amnistía.

Democracia y demolición

Así, la prisión madrileña fue parte y testigo de la historia reciente de España, de la época franquista y también de los inicios de la democracia. Porque llegó a funcionar como cárcel hasta 1998. Dos décadas más tarde, en 2008, fue demolida pese a las protestas vecinales. Solo quedó en pie el que fue hospital penitenciario, que hoy es un CIE para extranjeros. Lo que había sido inicialmente la enfermería también se mantuvo como centro de menores, hasta 2012, cuando fue derruido. Hay quien dice que la decisión de destruirla tuvo que ver con que, tras la muerte del dictador, se convertiría en una cárcel incómoda y anacrónica en democracia.

Colectivos, memorialistas y expresos siempre han reclamado allí la construcción de un centro para la memoria, pero finalmente se ha planificado la construcción de vivienda pública y, de momento, donde antes había una estrella de ladrillo hoy hay un solar abandonado como si en él nada hubiera pasado.