Die Zukunft der Gesundheit – Perspektiven und Zerrbilder [Gesundheits-Check]

Reformbedarf Klagen über die Finanzierungsprobleme in der Kranken- und Pflegeversicherung, über dysfunktionale Versorgungsstrukturen, lange Wartezeiten auf Arzttermine, fehlende Koordination zwischen ambulanter und stationären Versorgung und eine nach wie vor eher dekorative Prävention haben derzeit wieder Konjunktur. Im Koalitionsvertrag von Union und SPD ist davon einiges angesprochen, aber ohne ein Bild, wie eine in ihren Einzelkomponenten…

![Die Zukunft der Gesundheit – Perspektiven und Zerrbilder [Gesundheits-Check]](https://s0.wp.com/i/blank.jpg)

Reformbedarf

Klagen über die Finanzierungsprobleme in der Kranken- und Pflegeversicherung, über dysfunktionale Versorgungsstrukturen, lange Wartezeiten auf Arzttermine, fehlende Koordination zwischen ambulanter und stationären Versorgung und eine nach wie vor eher dekorative Prävention haben derzeit wieder Konjunktur.

Im Koalitionsvertrag von Union und SPD ist davon einiges angesprochen, aber ohne ein Bild, wie eine in ihren Einzelkomponenten abgestimmte Reform des Gesamtsystems aussehen könnte. Manche Beobachter meinen, eine solche Reform könne es gar nicht geben, dazu sei das Gesundheitswesen zu komplex und im Zusammenspiel seiner Elemente schlicht nicht durchschaubar. Was andere nicht davon abhält, genau so eine Reform zu fordern. Wie dem auch sei, man wird sich darauf einigen können, dass es jedenfalls nicht schaden würde, etwas mehr Rationalität ins System zu bringen, auch mehr ökonomische Vernunft.

Gerade haben Christian Karagiannidis, Boris Augurzky und Mark Dominik Alscher ein Buch vorgelegt, das mit seinem Titel „Die Gesundheit der Zukunft. Wie wir das System wieder fit machen“ einen Anspruch auf Gehör für grundlegende Reformideen signalisiert. Alle drei sind in der Politikberatung aktiv, schreiben Gutachten und wirken in allen möglichen Gremien mit.

Zielgruppe des Buches scheint die Allgemeinbevölkerung zu sein. Auf der Titelseite wirbt der Verlag mit dem Spruch „Mit mehr als 70 farbigen Grafiken“ und alle drei Autoren firmieren mit ihren Professorentiteln. Das kennt man von der Ratgeberliteratur, die sich normalerweise darauf kapriziert, uns zu erklären, wie unser Verdauungssystem oder das Herzkreislaufsystem wieder fit gemacht werden kann. In dem Fall geht es um das Gesundheitssystem. Ob es da auch eine Nachfrage nach solchen Formaten gibt, weiß ich nicht.

In der Einleitung werben die Autoren für eine „Gezeitenwende im Gesundheitswesen“. Das Bild ist schief, die Gezeiten bezeichnen die regelmäßige Abwechslung von Flut und Ebbe, das geschieht von alleine und daran lässt sich auch nichts ändern.

Weiter heißt es da:

„Das Gesundheitswesen war seit den 1970er Jahren durch den Aus- und Aufbau von Kapazitäten geprägt (…). Dabei rückte die volkswirtschaftliche Betrachtung der Gesundheitsversorgung in den Hintergrund.“

Zwar war das Gesundheitswesen bereits vor den 1970er Jahren stark und kontinuierlich gewachsen, aber in der Tat, in den 1970er Jahren kam mit der sozialliberalen Koalition ein zusätzlicher Wachstumsschub. Zeitgleich begann aber auch die Kostendämpfungsdiskussion. 1977 ist das erste Kostendämpfungsgesetz in Kraft getreten. Die volkswirtschaftliche Betrachtung der Gesundheitsversorgung war seitdem Dauerthema. Aber so dargestellt, verliert die Notwendigkeit der „Gezeitenwende“ vermutlich an Elan.

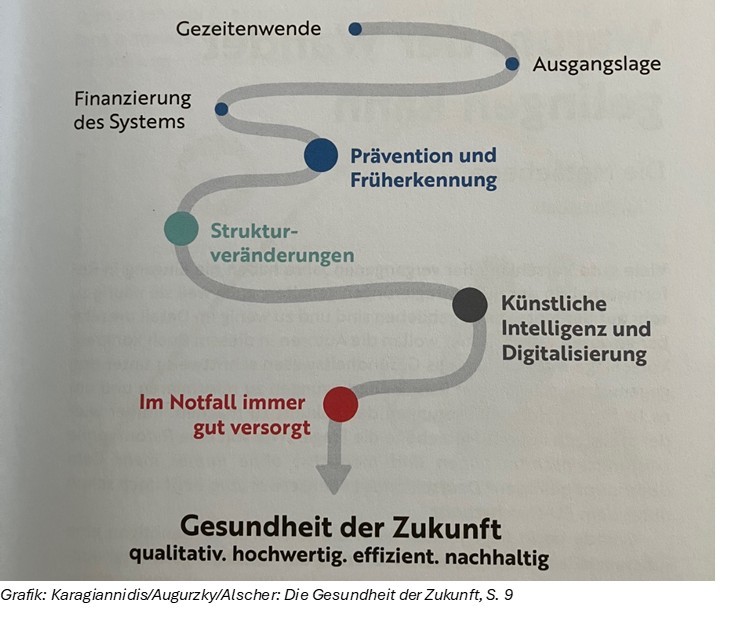

Am Ende der Einleitung wird versprochen, das Buch biete „konkrete Lösungen an“, wie die notwendigen Reformen gelingen können. Darauf folgt ein Schaubild mit einer Schlängellinie und den großen Abschnitten des Buchs. Ob das nur Textdekoration ist oder optisch suggerieren soll, dass der Reformweg gangbar ist? Viele der Grafiken im Buch sind persuasiv angelegt.

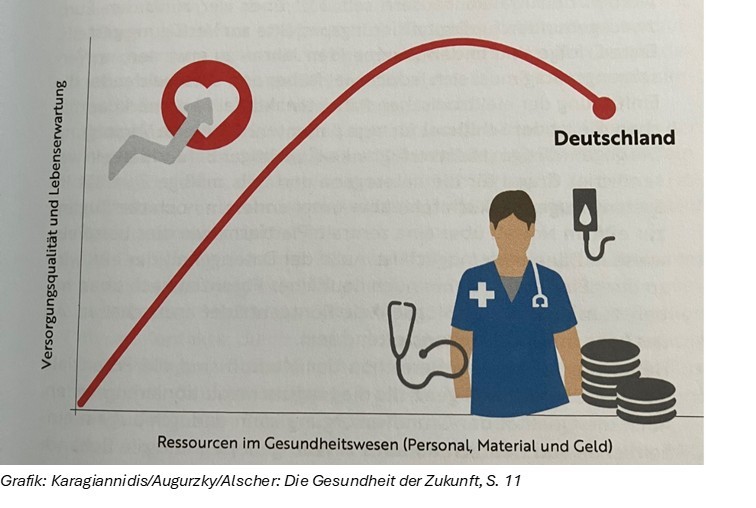

Das nächste Kapitel, modisch mit Hashtag vor der Kapitelüberschrift, will erklären, warum der Wandel gelingen kann. Mit mehr Geld geht es den Autoren zufolge nicht. Diese Botschaft folgt dem Zeitgeist. Demnach sind die fetten Jahre vorbei und wir müssen jetzt alle den Gürtel enger schnallen, es sei denn, es geht um Panzer. Zweitens, so die Autoren, sei mehr Geld gar nicht nützlich. Auch dazu gibt es wieder eine Grafik, damit es jeder versteht:

Zuviel Ressourcen im System schaden Ihrer Gesundheit, könnte die Grafik unterschrieben sein. Ob es dazu Studien gibt? Und was wird da eigentlich auf der X- und der Y-Achse abgetragen? Sicher keine homogen skalierbaren Merkmale. Ein Bild sagt mehr als 1.000 Worte, heißt es. Oder es redet Kauderwelsch. Man wird trotzdem zustimmen, dass es nicht gut ist, nur mehr Geld in ein ineffizient organisiertes System zu stecken. Das vom Sachverständigenrat Gesundheit vor mehr als 20 Jahren gerügte Nebeneinander von Über-, Fehl- und Unterversorgung und die in einigen späteren Gutachten bemängelten Koordinationsprobleme der Versorgung stehen nach wie vor auf der gesundheitspolitischen Agenda.

Geld oder Technik?

Die zentrale Reformperspektive sehen die Autoren insofern zu Recht nicht in mehr Geld. Sie setzen statt dessen viel Hoffnung in die Digitalisierung und die KI. Zu viel? Digitalisierung und KI haben unstrittig große Potentiale im Gesundheitswesen, aber ob KI und ePA wirklich „Gamechanger“ im Gesundheitswesen sind? Sorgen sie für mehr Pflegekräfte? Für mehr Ärzte im ländlichen Raum? Für mehr sprechende Medizin? Für weniger Lärm und Feinstaub an vielbefahrenen Straßen? Man vergesse Menckens berühmte Warnung nicht: “Für jedes komplexe Problem gibt es eine Antwort, die klar, einfach und falsch ist.” Stand heute dürften Hoffnungen auf Erlösung durch Technik eher Zeitgeist und Interessen als fundierte Analyse widerspiegeln, von den Risiken des Digitalen Solutionismus im Gesundheitswesen ganz abgesehen.

Auch die Werbung für mehr Selbstbeteiligung der Versicherten wirft Fragen auf, wenn man vorher zu sehr mit steigenden Lohnnebenkosten argumentiert. Die Versicherten haben jedenfalls nicht mehr Geld in der Tasche, wenn sie mehr Geld für Selbstbeteiligung aufbringen müssen und die Steuerungswirkung solcher Instrumente im deutschen Gesundheitssystem ist zudem zweifelhaft. Man hat die Praxisgebühr nicht ohne Grund wieder abgeschafft. Und falls es nur um eine Geldquelle geht: Dann sollte man auch Beiträge auf Kapitaleinkommen diskutieren.

Licht und Schatten, mit dunklen Ecken

Insgesamt stellt das Buch viel Material zur Beschreibung des deutschen Gesundheitssystems und zu Reformoptionen zusammen. Manches trifft die Lage gut, manches müsste man diskutieren. Ich will hier nicht auf alle Einzelheiten eingehen, zumal ich auch nicht Fachmann für alles bin.

Die Autoren allerdings auch nicht. Dazu zwei Beispiele, die Abschnitte zu Prävention und zum ÖGD. Das Präventionskapitel ist mit dem Gruß „Lebe lang und in Frieden“ von Mr. Spock aus Raumschiff Enterprise überschrieben. Die Fernsehserie ist aus den 1960er Jahren. Das deutet unfreiwillig an, dass es hier um die Zukunft von gestern geht. Die Autoren weisen in dem Abschnitt auf die Folgen von Rauchen, Alkohol und Zuckerkonsum hin und schlagen eine risikoorientierte Selbstbeteiligung für die Versicherten vor, z.B. integriert in die ePA. Der Social Score aus China lässt grüßen.

Die Verhältnisprävention, die nach Ansicht der meisten Gesundheitswissenschaftler:innen weitaus wirksamer ist als der Versuch, das Gesundheitsverhalten mit Zuckerbrot und Peitsche zu beeinflussen, kommt praktisch nicht vor. Arbeitsschutz, Lebensmittelsicherheit oder Lärmschutz scheinen aus Sicht der Autoren für die Prävention irrelevant zu sein. Sie empfehlen dafür Kaffee am Morgen. Dem will ich nicht widersprechen.

Im Abschnitt zur Pflege gibt es für die Leser:innen noch ein Präventions-Bilderrätsel: Eine Abbildung zum Zusammenhang zwischen Sterberisiko und täglich gelaufenen Schritten zeigt interessanterweise ein steigendes Sterberisiko bei den Unter-60-Jährigen ab 10.000 Schritten pro Tag. Warum? Steht nicht da. Das Bild gibt Befunde einer Metaanalyse von Paluch et al. (2022) wieder. Dort wird dieser Kurvenverlauf auch nicht erklärt, aber man sieht, dass es sich um eine geglättete Funktion handelt, mit großen Konfidenzintervallen um die Kurve, d.h. der leichte Anstieg wird besser als Plateau interpretiert. Auch wenn Sie erst 50 Jahre alt sind, dürfen Sie mehr als 10.000 Schritte täglich gehen, aber Sie leben deswegen nicht noch länger.

Im nächsten Kapitel geht es um den Öffentlichen Gesundheitsdienst. Was die Autoren dazu gebracht hat, sich zu einem ihnen offensichtlich ziemlich fremden Thema zu äußern, ohne sich dazu Expertise einzuholen, bleibt ihr Geheimnis. Sie hätten besser dazu geschwiegen. Ihre Empfehlungen sind z.B., die Zuständigkeit für den ÖGD beim Bund anzusiedeln, mit einem „Institut für den öffentlichen Gesundheitsdienst oder alternativ den Neuaufbau eines Bundesgesundheitsamtes“. Das scheint ein Relikt aus der alten „Neustart“-Initiative von Bosch zu sein, gut konserviert, unbeeinträchtigt von den Entwicklungen rund um BIPAM und BIÖG.

Die Autoren schlagen des Weiteren vor, „den ÖGD in das SGB V aufzunehmen, weil er wichtiger Leistungserbringer präventiver Maßnahmen ist.“ Dazu müsse Geld aus der ambulanten Versorgung umgeschichtet werden, dafür würde die ambulante Versorgung entlastet. Öffentliche Aufgaben, bisher steuerfinanziert, sollen künftig allein von den gesetzlich Versicherten aufgebracht werden? Ernsthaft? Andere fordern zu Recht, dass versicherungsfremde Leistungen aus der Krankenversicherung genommen werden. Und wie wohl Versicherten-Geld für den ÖGD die ambulante Versorgung „entlastet“?

Das Kapitel schließt mit drei „Zielgrößen“ eines modernen ÖGD:

„• Hohe Impfquote bei wichtigen Erkrankungen.

• Bei Kindern ein normaler BMI, strukturierte Schuleingangsuntersuchungen und messbare Größen wie Weitsprung aus dem Stand.

• Inanspruchnahme von Vorsorgeuntersuchungen in enger Kooperation mit den Krankenkassen über die Daten der ePA.“

Ich schwöre, das habe ich mir nicht ausgedacht, das steht wirklich auf Seite 97 des Buches. Das von der Gesundheitsministerkonferenz 2018 beschlossene Leitbild für einen modernen ÖGD hatten die drei Autoren nicht auf dem Schirm, den daran anschließenden „Pakt für den ÖGD“ auch nicht. Ein bloßer Blick in das „Lehrbuch Öffentliche Gesundheit“ von Roller & Wildner hätte die Autoren davor bewahrt, derart selbstbewusst zu demonstrieren, dass ihnen der ÖGD völlig fremd ist.

Die Frage, wo das Positive bleibt, ist natürlich berechtigt. Seine Stärken hat das Buch in den Kompetenzbereichen der Autoren, mit diskussionswürdigen Reformvorschlägen, etwa was die Krankenhausstrukturen angeht, die sektorenübergreifende Versorgung, die Reform der Notfallversorgung, die Selbstständigkeit der Pflegekräfte, die Verknüpfung der Anwerbung von Arbeitskräften im Ausland mit deren Ausbildung, die Forschungsförderung, oder, was mich überrascht hat, das klare Plädoyer für die Überwindung des dualen Versicherungssystems aus gesetzlicher und privaten Krankenversicherung, wenn auch in einer Form, deren Auswirkungen nicht gut abzuschätzen sind.

Insofern: Es lohnt sich, in dem Buch herumzublättern, und es lohnt sich, das mit sehr kritischem Blick zu tun. In der Danksagung danken die Autoren einer Reihe von Unterstützer:innen, darunter dem Bosch Health Campus und der „Forschungsstelle für Demographie, Wohnungspolitik und Generationsverträge an der Deutschen Immobilien-Akademie“. Aus der Public Health-Szene ist niemand auf der Dankesliste. Vielleicht ist das ein Stück weit auch als declaration of interests zu sehen.

,regionOfInterest=(264,143)&hash=f738bdb2bf278bf58f3bc757afebffa0aeb62e1bfa971c195e7c7d9494e9d3d7#)