Ignacio Camacho: “El sevillano se ofrece en espectáculo al viajero”

“Sevilla es un retablo de nosotros mismos”, afirma Ignacio Camacho al hablar de la ciudad que protagoniza su último libro: Sevilla. El pretérito perfecto (editorial Tintablanca) que, con ilustraciones del pintor sevillano Ricardo Suárez, invita a la reflexión sobre el futuro de una ciudad que siempre ha exagerado en sus formas y en sus sentidos. La entrada Ignacio Camacho: “El sevillano se ofrece en espectáculo al viajero” aparece primero en Zenda.

“Sevilla es un retablo de nosotros mismos”, afirma Ignacio Camacho al hablar de la ciudad que protagoniza su último libro: Sevilla. El pretérito perfecto (editorial Tintablanca) que, con ilustraciones del pintor sevillano Ricardo Suárez, invita a la reflexión sobre el futuro de una ciudad que siempre ha exagerado en sus formas y en sus sentidos.

Cuando un sevillano lúcido se sienta a escribir sobre su ciudad, se le nota la fuerza de los contrarios complementarios; una diferencia anímica que no se puede evitar, como esa diferencia térmica de casi seis grados entre la madrugada y las horas del mediodía en la primavera sevillana. Uno se abriga por la mañana sabiendo que va a sudar a media tarde. Buscar el cobijo de la objetividad, como el que busca la sombra fresca de los zaguanes, es una querencia del sevillano lúcido: de Cernuda, de Chaves Nogales, de Antonio Machado, de Antonio Burgos. Y Camacho pertenece, sin lugar a dudas, a esa estirpe.

En consecuencia, escribe esta guía de Sevilla de Tinta Blanca aceptando la prolongación del delirio barroco más allá de sus cuestiones estilísticas y contándonos una ciudad real que es al mismo tiempo y, permítanme la contradicción, una ciudad imaginada; un trampantojo tan recargado de belleza indolente como felizmente vacío de certezas.

Esta Sevilla vista por el escritor y columnista de ABC Ignacio Camacho y dibujada por el artista Ricardo Suárez ha cristalizado en un libro joya editado por la editorial Tintablanca, especializada en literatura de viajes e ilustrada y que engrosa su colección con la que, a juicio de su editor, Manuel Mateo Pérez, se convertirá en la «obra canónica que mejor define y cataloga a Sevilla».

Nos hemos citado en el recién renovado Hotel Palace de Madrid para hablar de este libro, pero dos sevillanos frente a frente solo pueden hablar de una cosa: de Sevilla.

******

—¿Por qué Andalucía sigue siendo el símbolo de España o, al menos, su referente figurativo?

—Más lo segundo que lo primero. Durante muchos años ese símbolo ha sido un mero estereotipo folclórico. Yo diría que desde finales del XVIII. Por cierto, yo a esto lo llamo “safari antropológico”.

—¿A qué?

—A esto de buscar el pasado; el mito de lo salvaje, el pintoresquismo andaluz… todas esas cosas. Es que mira. Andalucía era uno de los objetivos de los viajeros decimonónicos; “el Oriente más cercano de Occidente”. Y es que ya desde finales del dieciocho, Oriente se pone de moda (recuerda a Matisse y sus odaliscas y tantos otros). Y dentro de esa moda, Granada, pero, sobre todo, Sevilla era, efectivamente, el imaginario exótico; el imaginario de lo salvaje. Muchos de los creadores del tópico andaluz y sevillano, Merimée, Bizet, no la pisaron; no pisaron Sevilla.

—Por alusiones, Sevilla es una de las ciudades a las que más óperas se le ha dedicado en la historia.

—Sí, claro. De hecho, en el 92 hubo un intento de programar un ciclo de óperas de Sevilla en Sevilla. Por supuesto, al final no salió.

—Era demasiado bonito para que pudiese ser real.

—Exacto.

—Sigamos con este “safari”. Algunos otros muchos viajeros de talla cultural sí estuvieron aquí, ¿no?

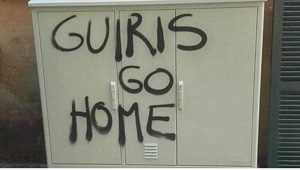

—Claro: Lord Byron, Dumas, Andersen… Pero todos dieron al final una visión más o menos estereotipada, como los dibujos del Quijote de Gustavo Doré. Y efectivamente, luego Ortega notó con agudeza que el andaluz, y en concreto el sevillano, gusta de reflejarse a sí mismo como el comparsa de esa función. Y se ofrece en espectáculo al viajero. Eso hoy en día ya no es así del todo.

—¿Seguro que no..?

—Bueno, todavía en parte lo es; el sevillano se divierte formando parte de su propio tópico, tienes razón. Pero lo era mucho más en los años de Ortega y Gasset. Y eso me lleva de nuevo al origen de tu pregunta: Andalucía como símbolo de España. Y te diría que Sevilla en concreto, desde la conquista fernandina, es el sueño de Castilla, que decía Azorín.

—¿Tú lo crees eso de verdad?

—Sevilla es una destilación de Castilla que pasa por el sustrato romano y árabe. En mi opinión, más romano que árabe. Porque, aunque la Híspalis romana, físicamente, sólo permanece en los restos de Itálica, el espíritu sevillano fue principalmente romano: la civilización, el derecho, el sueño imperial. Y creo que incluso también la concepción intelectual. Decía Antonio Gala aquello de que “en Andalucía no es moro todo lo que reluce”. Pues en Sevilla tampoco. Hombre. La huella física del periodo árabe es esplendorosa, son ocho siglos, pero claro, es que la civilización castellana es también postromana, y ahí están los visigodos. Ahí tenemos a los padres de la Iglesia; a San Isidoro, cuya huella intelectual es inmensa en toda la civilización de Occidente.

—Pero ¿cuál es la razón de la identificación de Andalucía o Sevilla con España a la hora de venderla fuera?

—Vamos a ver. El referente estereotipado es Andalucía, pero creo que eso sí tiene que ver mucho con la imaginería franquista; con la cultura de la pandereta, que viene básicamente desde la proyección del Romanticismo y se asume en la Restauración. Y la razón es muy sencilla: es que es muy fácil. Es una imagen fácil y amable. Igual que Toledo es la “España de la armadura”, Sevilla es la de la alegría y los lunares. Y es que como te decía antes, los andaluces siempre se han sentido cómodos en su estereotipo.

—Canal Sur es un ejemplo de esa comodidad.

—Fíjate, cuando ya en la etapa de la autonomía se crea Canal Sur, se incluye en el Estatuto de Autonomía como un instrumento de la divulgación y la promoción de la cultura andaluza. Imagina qué imagen más tremendamente potente hubiera podido ser (y más a finales de los 80) para crear una articulación cultural moderna de Andalucía. Sin embargo, Canal Sur deriva muy rápido a una programación estrictamente folklórica llena de estereotipos y folclóricas de las revistas (iba a decir nombres, pero no merece la pena). Porque lo triste de esto es que, por obtener audiencia, se renunció a la creación de un andalucismo cultural moderno.

—Pero desde el folclorismo se habría podido también estructurar una memoria cultural digna de ser recuperada y divulgada con sabiduría: Rafael de León, los Álvarez Quintero, los Machado, Bécquer…

—Es que, de alguna manera, todos ellos contribuyeron al encasillamiento de la imagen andaluza, claro. Y al tratar de apartarlos porque en principio eran supuestos escollos para la modernidad, se les apartó ya para siempre. Bueno, a Bécquer se le apartó por pensar que era cursi (risas). Sin embargo, es nuestro mejor poeta simbolista, y uno de los más altos escritores góticos españoles. Al final a Bécquer se le cayeron encima las golondrinas. ¿Te acuerdas de aquello del gran Alcántara? “Mis cuentas no están cabales…”.

—“…Me falta una golondrina y me sobran tres cristales”.

—Eso mismo.

—Al final, ¿cuál es la verdadera imagen sevillana; su imagen desnuda?

—Sevilla, como casi todas las ciudades milenarias, es una ciudad poliédrica, donde ha predominado una o dos o tres caras de ese poliedro que están asociadas a la imaginería popular. Pero la ciudad es muy compleja; y más hoy en día. La ciudad que se conoce y se proyecta y para la que se gobierna, es la ciudad intramuros (o sea, el recinto histórico), que posee apenas unos sesenta mil habitantes mal contados sobre un total de casi los setecientos mil de la ciudad. Pero ocurre que la verdadera Sevilla, la Sevilla real, está fuera. Es la Sevilla de los barrios, que son todos (excepto Triana) del S. XX. Esas barriadas sevillanas se crean a partir de dos grandes vectores de población: la inmigración rural y el realojo de las familias de los Corrales, la población más humilde del casco antiguo. Eso lo digo en mi libro. Y también digo cómo todo lo anterior, es decir, la Sevilla de dentro y la Sevilla de afuera, se ven juntas una vez al año, en la Semana Santa.

—Explica eso, por favor.

—A ver. Para mí, la Semana Santa es el gran instrumento de comprensión de la mentalidad de Sevilla; no solo desde el punto de vista ideológico o religioso, sino también social, pues permite que esas familias desplazadas desde el núcleo histórico de la memoria que es el centro de la ciudad, vuelvan cada año, puntuales, al centro a recuperarla a través de las cofradías.

—Por desrromantizarte el argumento: de las cofradías y de El Corte Inglés, que está en el centro de Sevilla y de ahí no se mueve en todo el año. Y todo el año está lleno.

—Bueno sí, pero en la periferia ya hay unas cuantas sucursales del Corte Ingles. Yo me refiero no tanto a colonizar el centro sevillano, sino a recuperar la memoria y su narrativa: “ahí vivían mis padres; ahí se casaron, detrás de ese Cristo pasó mi infancia de la mano de mi abuelo”. Ese tipo de recuerdos. Es que la Semana Santa es la fiesta del reencuentro. Y eso ocurre de una manera muy viva en los pueblos. Ahora ya menos, pero hasta mediados del siglo pasado, también era un motivo de memoria y reencuentro para los emigrantes andaluces que regresaban de Badalona, Hospitalet, Cornellá, Santa Coloma. Y se veía, como te digo, muy claramente en los pueblos de la provincia de Sevilla: Carmona, Alcalá, Dos Hermanas, Marchena (que es mi pueblo). Volvían después de haberse marchado con una maleta de madera, a reencontrarse con las casas encaladas y las macetas de geranios; y volvían a sus pueblos precisamente en Semana Santa. Aunque como todo, la modernidad ha terminado sometiendo a la Semana Santa a un inevitable proceso de aculturación, y ahora hay una masa juvenil que acude a la llamada del espectáculo, el jaleo y la fiesta. Esto irrita mucho a la “gente de la Semana Santa”, pues produce una crisis de crecimiento. Pero bueno, hay que contar con ello. La Semana Santa nunca ha sido igual; es un fenómeno en perpetua evolución. De hecho, la Fiesta que nosotros añoramos como un canon, no es más que un producto depurado tras la posguerra. Y es que, al ser un fenómeno intrínsecamente popular, aunque esté dirigido por élites, como todo, evoluciona, así como evoluciona el pueblo que la sostiene.

—¿Y qué pasa con el conocimiento? Quizás Sevilla necesita un poco más de Historia; alejarla de lo popular y acercarla a una memoria culta: Alfonso X, Bradomín, Mañana, Ulloa, Alexandre.

—Bueno. Eso es precisamente lo que he pretendido hacer con esta guía de Sevilla. Teóricamente está pensada para el visitante, pero en realidad está dirigida a las claves internas, pues he intentado hacer una de las muchas interpretaciones que hay sobre el carácter de Sevilla. No sobre su escenografía, ni sobre su piel. Los sevillanos tienen un conocimiento infuso de su propia historia. Puede ser que las nuevas generaciones estén más superficialmente instruidas en eso, pero hay un saber estar, un respeto por la memoria. Algo que no se sabe, pero se intuye. Ahora bien. Si Sevilla desplegara la tercera parte de la energía que pone en la Semana Santa y la Feria durante todo el año, sería capaz de competir con la ciudad más potente del planeta; sea Manhattan, Londres o Dubái.

—Pero no lo hacemos.

—No. ¿Por qué? Pues porque no nos importa. Porque en el fondo, lo único que les importa a los sevillanos es la Semana Santa y la Feria y eso tiene un precio que se mide en PIB. Y alguien me diría. “también se elige en calidad de vida”. Bueno. Vale, pero elijamos. ¿Quién te dice que el Producto Interior Bruto no es calidad de vida? Son salarios altos, disminución del paro… etc. Cuidado. Es muy difícil, pero Sevilla, con su forma expansiva de vivir paga un precio. En mi opinión, Sevilla no puede vivir “con el pasado por delante”, y en la práctica, se pierden apuestas de desarrollo como sí han aprovechado otras ciudades andaluzas, por ejemplo, Málaga.

—¿Sevilla es Andalucía?

—Sevilla irradia un canon que se ramifica en el valle del Guadalquivir. Es que Andalucía es una nación.

—Me acabas de dar el titular, Ignacio Camacho (risas).

—A ver, pero hay que matizarlo. Porque no es nación en el sentido del presidente Sánchez, aquello de “una comunidad de sentimientos”. Lo que yo digo reside en un sentido objetivo de la definición de “nación”: Andalucía posee casi todos los elementos indispensables con los que se han construido las naciones, excepto la lengua, claro: tiene el paisaje variado y sobre todo la masa crítica de extensión y población. Andalucía es Portugal tumbada. Tiene mar, río, valles, montañas, ciudades. De hecho, y esto es único y por tanto, fundamental, Andalucía posee un sistema de ciudades solo comparado con el de Alemania: una red de agrociudades de un tamaño intermedio que ha controlado el crecimiento desmedido de las urbes. Y esto está hoy en peligro, por cierto, debido al imparable flujo migratorio de los pueblos hacia los grandes polos de crecimiento económico que están en las ciudades, básicamente, Sevilla y Málaga. Dicho esto, sigo dándole vueltas a ese titular espontáneo y quiero terminar dándote otra idea que, ya puestos en nuestra “crítica sevillana naturalmente contradictoria”, puede que te guste más. Pensándolo bien, María José Solano, Sevilla no es una nación, sino que posee elementos de continente.

La entrada Ignacio Camacho: “El sevillano se ofrece en espectáculo al viajero” aparece primero en Zenda.

.jpg)