Un lunes 'Sin' en Andalucía, con caos en la circulación y pérdidas en los comercios

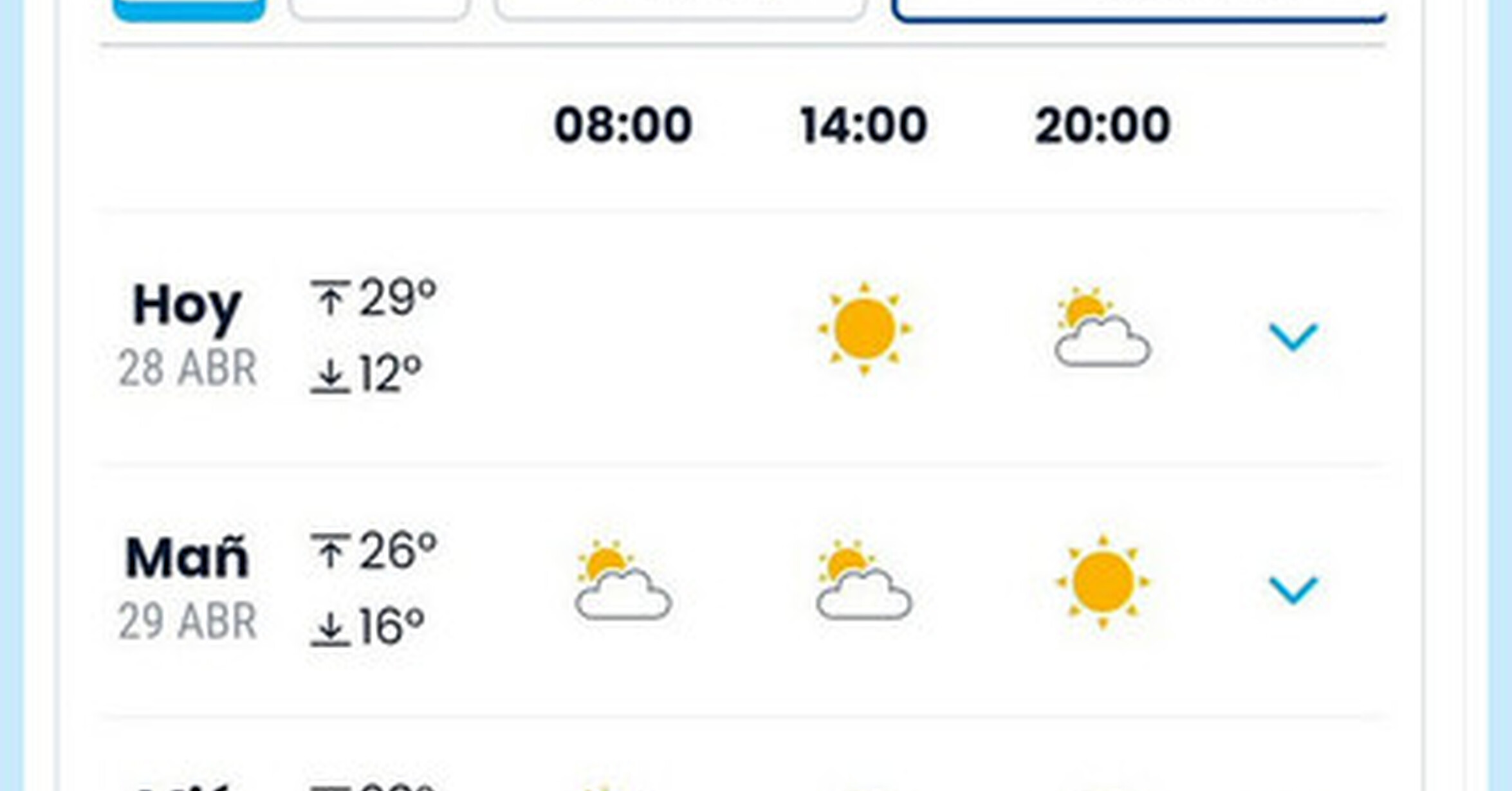

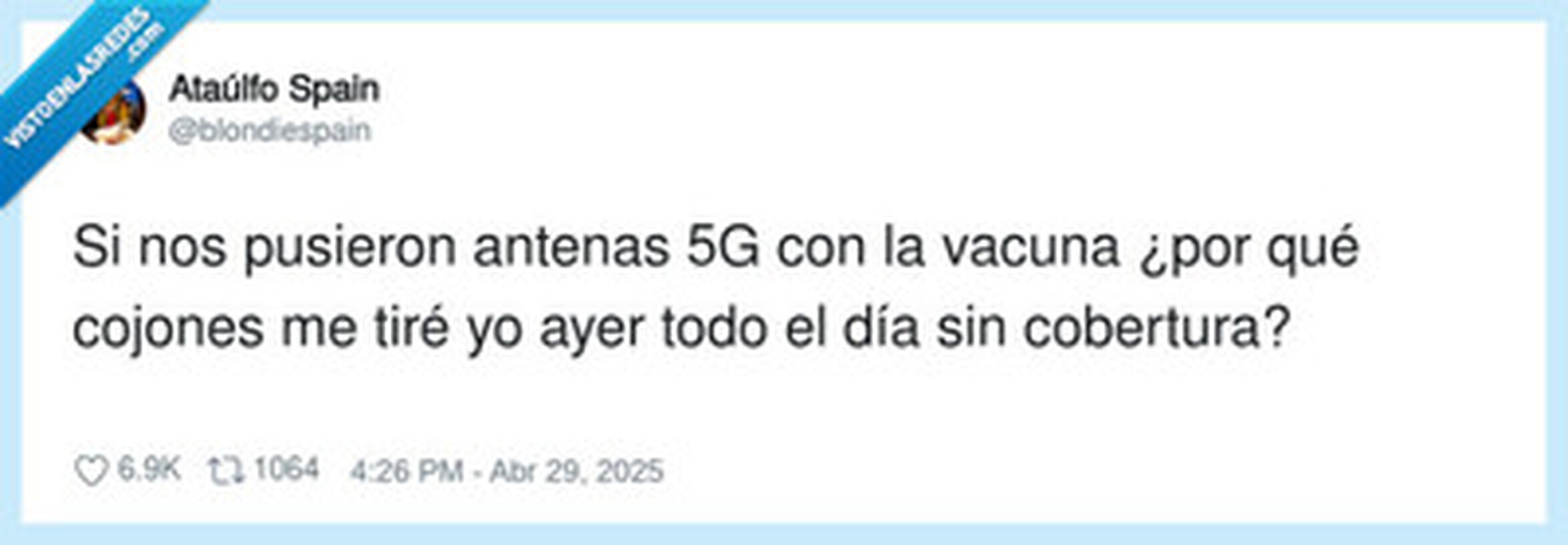

Un viaje temporal al siglo XX para volver a una España, a una Andalucía, en blanco y negro. El apagón eléctrico sume a los ciudadanos, más que en la oscuridad (ni a la sombra en un día radiante y luminoso), en el desconcierto . Durante horas, entre cinco y siete en función de las zonas, los andaluces protagonizaban ese episodio 'postapocalíptico' que gusta reflejar en las series y películas de éxito. El temido apagón, la desconexión matrix , se ha producido en nuestros días, como la pandemia o la Dana, en estos tiempos convulsos donde ya ni se ve tan lejos una invasión extraterrestre. Cada andaluz lo vivió a su manera, pues aunque el invierno sea el mismo para todos, el frío es personal e intransferible. Resultó ser un fastidio, una molestia inoportuna, una incomodidad incuestionable y, encima, de lunes. Pero la realidad es que no fue para tanto. La Comunidad y el país ponían a salvo sus principales activos, esos cuya incidencia en la falta de luz podría ser fatídica. Los hospitales andaluces funcionaron gracias a los electrógenos, desde Huelva a Almería, de norte a sur y de oriente a occidente. Se llevaron a cabo las intervenciones quirúrgicas necesarias, las emergencias y los partos; y se mantuvieron en funcionamiento infraestructuras estratégicas como aeropuertos y terminales marítimas. Con algunos retrasos pero aguantaron el desafío. Con excepciones, como la intervención de la Policía en Linares (Jaén) en el hospital debido a la acumulación de usuarios pidiendo botellas de oxígeno. Las terminales de contenedores del puerto de Algeciras se paraban en su actividad, si bien se mantuvo la conexión marítima con Ceuta y Tánger Med para vehículos y pasajeros. A partir de ahí, todo mal. La península pasaba del simulacro aburrido y protocolorizado a la situación real de quedarse sin luz. Como un ciudadano de hace 150 años. ¿Y cómo vivían entonces? , era una pregunta recurrente y recurrida. Las incidencias más desagradables se focalizaban en los transportes. Tranvías, metros y trenes dejaban de funcionar. Los problemas con el ferrocarril son el peor contratiempo por las distancias. Había que tirar del autobús y comprobar bien el depósito de combustible, pues muchas gasolineras cerraban sus puertas. El gran peligro se situaba entonces en las carreteras, en las vías urbanas, porque los semáforos se apagaban. Del verde al rojo y todo al negro. Los usuarios, conductores y peatones, desempolvaban el manual de educación vial y extremaban las precauciones en casi todos los cruces de las grandes ciudades. Había momentos de colapso en las capitales: Sevilla, Granada, Córdoba o Málaga, que necesitaban de la intervención de los agentes locales para la ordenación del tráfico en los puntos conflictivos y los momentos claves. Por ejemplo, a la salida de niños y niñas de los colegios , donde se produce la mayor congestión y aumenta el riesgo de accidentes amén de atascos y colapsos. Tampoco se recogieron incidencias destacadas. Las peores situaciones se sentían en los ascensores, pues bomberos y operarios se multiplicaban para actuar en los rescates de personas atrapadas. Susto morrocotudo en Sierra Nevada, donde rescataron a 16 personas que se quedaron colgando en una cabina. En Cádiz, furgones de Policía Local recogían a 70 personas en el Río Arillo. El servicio 112 atendió en muy poco tiempo 6.000 llamadas, cinco veces más que las de cualquier laborable. Un tercio de ellas fue en la primera media hora de apagón. Queda por calcular las pérdidas económicas de los negocios, pues casi todos echaron la baraja ( menos Mercadona, Corte Inglés, Alcampo y Carrefour, con electrógenos propios ). Los clientes salían de las tiendas al quedarse a oscuras y ante la imposibilidad de pagar con la tarjeta de crédito. Tras ellos, los propietarios y los dependientes. Cambio radical de escenario que reflejaba las distintas personalidades. Los más cautos y previsores apostaban por acudir al supermercado y pertrecharse con linternas, pilas y víveres que no necesitaban de energía eléctrica, que ya era casi la hora de comer. Otros se metían en algún bar para seguir las noticias de cerca, en barra o en mesa, mientras se refrescaban el gaznate. Porque además el agua, que necesita del motor de bombeo para ascender a los pisos más altos, llegaba en forma de hilillo conforme avanzaba el día. Y, para completar, los más jóvenes ocupaban espacios públicos como parques y playas. Fue un lunes sin. Sin semáforos, sin tiendas, sin trenes, sin metros, sin ascensores, sin gasolineras , sin televisión, sin comida caliente y, sobre todo, sobre todas las cosas, sin teléfono móvil y sin internet. Aquí llegaron los mayores lamentos de tantos andaluces que nunca estuvieron tanto tiempo desconectados, fuera de cobertura. Pero hasta ellos sobrevivieron a una luminosa jornada en la que casi todo se paró, menos el tiempo.

Un viaje temporal al siglo XX para volver a una España, a una Andalucía, en blanco y negro. El apagón eléctrico sume a los ciudadanos, más que en la oscuridad (ni a la sombra en un día radiante y luminoso), en el desconcierto . Durante horas, entre cinco y siete en función de las zonas, los andaluces protagonizaban ese episodio 'postapocalíptico' que gusta reflejar en las series y películas de éxito. El temido apagón, la desconexión matrix , se ha producido en nuestros días, como la pandemia o la Dana, en estos tiempos convulsos donde ya ni se ve tan lejos una invasión extraterrestre. Cada andaluz lo vivió a su manera, pues aunque el invierno sea el mismo para todos, el frío es personal e intransferible. Resultó ser un fastidio, una molestia inoportuna, una incomodidad incuestionable y, encima, de lunes. Pero la realidad es que no fue para tanto. La Comunidad y el país ponían a salvo sus principales activos, esos cuya incidencia en la falta de luz podría ser fatídica. Los hospitales andaluces funcionaron gracias a los electrógenos, desde Huelva a Almería, de norte a sur y de oriente a occidente. Se llevaron a cabo las intervenciones quirúrgicas necesarias, las emergencias y los partos; y se mantuvieron en funcionamiento infraestructuras estratégicas como aeropuertos y terminales marítimas. Con algunos retrasos pero aguantaron el desafío. Con excepciones, como la intervención de la Policía en Linares (Jaén) en el hospital debido a la acumulación de usuarios pidiendo botellas de oxígeno. Las terminales de contenedores del puerto de Algeciras se paraban en su actividad, si bien se mantuvo la conexión marítima con Ceuta y Tánger Med para vehículos y pasajeros. A partir de ahí, todo mal. La península pasaba del simulacro aburrido y protocolorizado a la situación real de quedarse sin luz. Como un ciudadano de hace 150 años. ¿Y cómo vivían entonces? , era una pregunta recurrente y recurrida. Las incidencias más desagradables se focalizaban en los transportes. Tranvías, metros y trenes dejaban de funcionar. Los problemas con el ferrocarril son el peor contratiempo por las distancias. Había que tirar del autobús y comprobar bien el depósito de combustible, pues muchas gasolineras cerraban sus puertas. El gran peligro se situaba entonces en las carreteras, en las vías urbanas, porque los semáforos se apagaban. Del verde al rojo y todo al negro. Los usuarios, conductores y peatones, desempolvaban el manual de educación vial y extremaban las precauciones en casi todos los cruces de las grandes ciudades. Había momentos de colapso en las capitales: Sevilla, Granada, Córdoba o Málaga, que necesitaban de la intervención de los agentes locales para la ordenación del tráfico en los puntos conflictivos y los momentos claves. Por ejemplo, a la salida de niños y niñas de los colegios , donde se produce la mayor congestión y aumenta el riesgo de accidentes amén de atascos y colapsos. Tampoco se recogieron incidencias destacadas. Las peores situaciones se sentían en los ascensores, pues bomberos y operarios se multiplicaban para actuar en los rescates de personas atrapadas. Susto morrocotudo en Sierra Nevada, donde rescataron a 16 personas que se quedaron colgando en una cabina. En Cádiz, furgones de Policía Local recogían a 70 personas en el Río Arillo. El servicio 112 atendió en muy poco tiempo 6.000 llamadas, cinco veces más que las de cualquier laborable. Un tercio de ellas fue en la primera media hora de apagón. Queda por calcular las pérdidas económicas de los negocios, pues casi todos echaron la baraja ( menos Mercadona, Corte Inglés, Alcampo y Carrefour, con electrógenos propios ). Los clientes salían de las tiendas al quedarse a oscuras y ante la imposibilidad de pagar con la tarjeta de crédito. Tras ellos, los propietarios y los dependientes. Cambio radical de escenario que reflejaba las distintas personalidades. Los más cautos y previsores apostaban por acudir al supermercado y pertrecharse con linternas, pilas y víveres que no necesitaban de energía eléctrica, que ya era casi la hora de comer. Otros se metían en algún bar para seguir las noticias de cerca, en barra o en mesa, mientras se refrescaban el gaznate. Porque además el agua, que necesita del motor de bombeo para ascender a los pisos más altos, llegaba en forma de hilillo conforme avanzaba el día. Y, para completar, los más jóvenes ocupaban espacios públicos como parques y playas. Fue un lunes sin. Sin semáforos, sin tiendas, sin trenes, sin metros, sin ascensores, sin gasolineras , sin televisión, sin comida caliente y, sobre todo, sobre todas las cosas, sin teléfono móvil y sin internet. Aquí llegaron los mayores lamentos de tantos andaluces que nunca estuvieron tanto tiempo desconectados, fuera de cobertura. Pero hasta ellos sobrevivieron a una luminosa jornada en la que casi todo se paró, menos el tiempo.

Publicaciones Relacionadas