Phantombilder: Gesichter anhand von DNA-Proben rekonstruiert – Chance oder Gefahr?

Chinesischen Forschenden ist es gelungen, Gesichter anhand von DNA erstaunlich präzise nachzubilden. Ein großer Schritt für die Forensik. Aber er wirft auch ethische Fragen auf

Chinesischen Forschenden ist es gelungen, Gesichter anhand von DNA erstaunlich präzise nachzubilden. Ein großer Schritt für die Forensik. Aber er wirft auch ethische Fragen auf

Archäologen und Forensikerinnen träumen schon lange davon: das Aussehen eines Menschen allein anhand seiner DNA zu rekonstruieren. Sind doch oft die Gene das vollständigste Überbleibsel historischer Funde oder der einzige Hinweis auf einen Tatverdächtigen. Schon eine Körperzelle trägt die gesamten Erbinformationen eines Menschen in sich und damit auch die Informationen über seine äußere Gestalt.

Einer Gruppe chinesischer Forschender ist es nun gelungen, mithilfe Künstlicher Intelligenz (KI) von der DNA auf die Gesichter von Menschen zu schließen. Die Studie erschien im Fachmagazin "Advanced Science".

Die KI verbindet die Trainingsdaten zu einer "Gesichtswolke"

Im ersten Schritt trainierten die Forschenden das KI-Modell. Dazu ließen sie die KI "Difface" DNA-Sequenzen und dazugehörige Gesichtsscans von Menschen miteinander verknüpfen. Difface wertete zunächst die Scans aus und erstellte aus der räumlichen Position bestimmter Punkte im Gesicht eine Art dreidimensionale "Gesichtswolke". Dann verband die KI die Punkte der Gesichtswolke mit Einzelnukleotid-Polymorphismen (SNPs) auf der dazugehörigen DNA.

SNPs sind Punktmutationen, bei denen nur ein einziger Buchstabe im genetischen Code verändert ist, der aber entscheidende Auswirkungen, zum Beispiel auf das Aussehen, haben kann. Weil bis auf eineiigige Zwillinge jeder Mensch über eine andere Kombination von SNPs verfügt, sieht auch jeder Mensch anders aus.

Nach dem Training erstellt Difface eigenständig Phantombilder

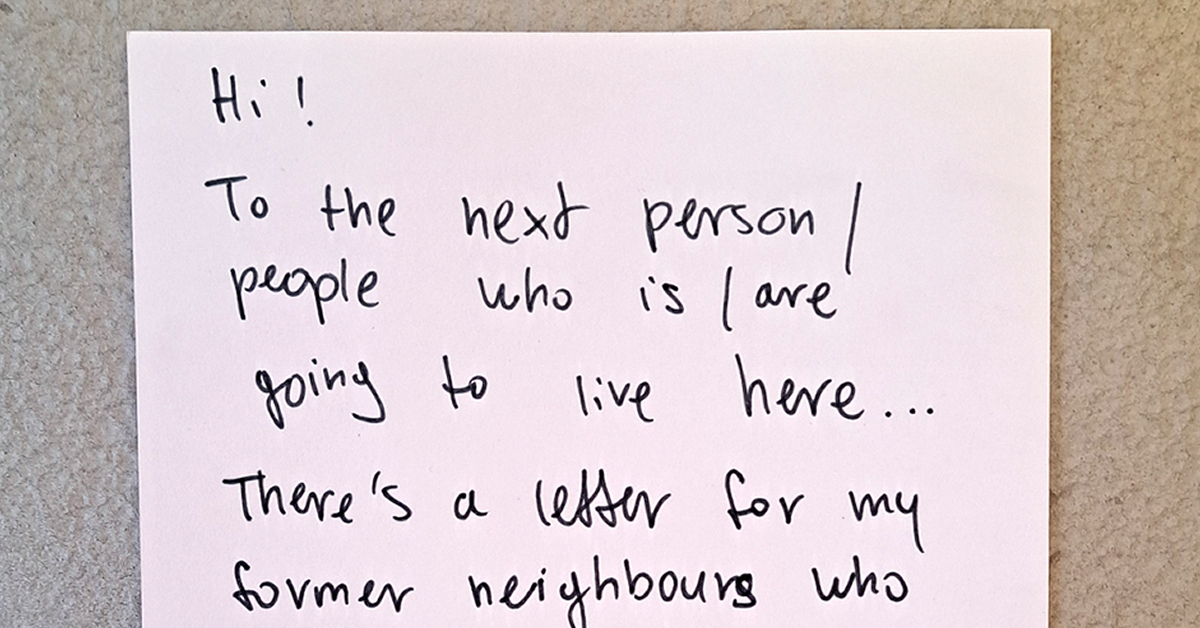

Im Anschluss an das Training testeten die Forschenden ihre KI anhand von knapp 10.000 Datensätzen, die DNA-Sequenzen und Gesichtsscans enthalten. Sie fütterten die KI mit den DNA-Daten und ließen sie daraus Gesichter rekonstruieren, die sie mit dem Original verglichen. Das Ergebnis sieht dann zum Beispiel so aus:

© Mingqi Jiao et al.

Ganz oben ist ein Foto des Originalgesichts der jeweiligen Person zu sehen. Darunter befindet sich ein 3-D-Scan desselben Gesichts. Ganz unten ist abgebildet, wie die KI das Gesicht anhand der DNA rekonstruiert hat.

Die Forschenden luden Freiwillige zur "Gegenüberstellung"

Variable Merkmale wie Bartwuchs, Frisur, Sonnenbräunung oder Narben vermag die KI allerdings nicht zu reproduzieren. Deshalb wirken die Gesichter nackt und maskenhaft. Aber Difface könne ein Gesicht in unterschiedlichen Altersstufen simulieren, schreiben die Forschenden.

Um zu testen, ob die Rekonstruktionen für das menschliche Auge tatsächlich Ähnlichkeit haben, luden die Forschenden zehn Freiwillige ein. Sie sollten aus einer Reihe von fünf, zehn oder 20 echten Gesichtern das dazu passende rekonstruierte Gesicht auswählen. Bei fünf Gesichtern zur Auswahl lag die Erfolgsquote bei rund 76 Prozent, bei 20 Gesichtern nur noch bei 51 Prozent.

Werden wir einst in das rekonstruierte Gesicht eines Neandertalers blicken?

Besonders gut gelängen der KI Nasen, schreiben die Forschenden, sogar wenn nur lückenhafte DNA-Daten vorliegen. Mit der Position der Augen tut sie sich dagegen schwerer. Wurde die KI mit zusätzlichen Informationen wie Alter, Geschlecht oder Body-Mass-Index gefüttert, wurde das Ergebnis noch genauer.

Weil für das Training nur Daten von Han-Chinesen verwendet wurden, der größten Volksgruppe Chinas, dürfte sich die KI nicht ohne Weiteres auf andere Ethnien, zum Beispiel Menschen europäischer Abstammung, anwenden lassen. Dafür müsste man sie zunächst mit entsprechenden Datensätzen trainieren.

Sollte sich die Technik aber bewähren, könnte sie die Forensik revolutionieren. So wird es vielleicht einmal möglich sein, das Aussehen unidentifizierter Verbrechensopfer zu rekonstruieren. Oder anhand von DNA-Spuren genaue Täterprofile zu erstellen. Auch ein Blick in die Gesichter früher Menschen, etwa von Neandertalern, wäre vielleicht möglich.

Viele ethische Fragen sind bislang ungeklärt

Gleichzeitig wirft die Technik ethische Fragen auf, wie die Forschenden selbst einräumen. Denn DNA-Daten sind wegen der darin enthaltenen Informationen höchst persönlich. Aus ihnen lassen sich zum Beispiel Informationen über das Risiko für Krankheiten ablesen, von denen Betroffene in manchen Fällen selbst nicht einmal wissen.

Daher ist DNA-Profiling in Deutschland reguliert. Seit 2020 dürfen Ermittelnde aus einem Genom ausschließlich Informationen über die Augen-, Haut- und Haarfarbe sowie das Alter gewinnen. Zuvor war nur eine Geschlechtsbestimmung möglich. Ob darüber hinausgehende Informationen bei schweren Verbrechen herangezogen werden sollten, ist umstritten.

DNA-Profiling birgt die Gefahr staatlicher Diskriminierung

Ausgerechnet in China, dem Land, in dem die Studie angefertigt wurde, drohen anhand solcher Daten konkrete Eingriffe in die Privatsphäre. Der chinesische Staat wird von Menschenrechtsorganisationen wie Human Rights Watch für die umfassende Überwachung der Bürgerinnen und Bürger in der westchinesischen Region Xinjiang, kritisiert. Die dortigen muslimischen Uiguren würden zum Ziel rassistischen Profilings und willkürlich durch die Polizei angehalten, verhört und verhaftet.

Parallel baut der Staat Medienberichten zufolge eine Biometrie- und DNA-Datenbank in der Region auf, in der bei kostenlosen medizinischen Untersuchungen auch Informationen wie DNA, Fingerabdrücke und Irisscans ohne ausreichende Einwilligung gesammelt würden.

Verbrecher könnten falsche DNA-Spuren legen

Die Autor*innen der vorliegenden Studie versichern, ethische Standards eingehalten und die Einwilligung der Probandinnen und Probanden geprüft zu haben. Uiguren waren nicht Teil der Untersuchung.

Einen ganz anderen Aspekt des DNA-Profilings bringt der Forensik-Professor Dirk Labudde gegenüber dem Sender MDR ins Spiel: Inzwischen ist es möglich, DNA auf Bestellung synthetisch herstellen zu lassen.

Gewiefte Verbrecher könnten auf die Idee kommen, an Tatorten falsche DNA-Spuren zu legen, um die Polizei in die Irre zu führen. Die Ermittelnden würden dann nach jemandem suchen, der gar nicht existiert: einem DNA-Phantom.

,regionOfInterest=(264,143)&hash=f738bdb2bf278bf58f3bc757afebffa0aeb62e1bfa971c195e7c7d9494e9d3d7#)

![Die Zukunft der Gesundheit – Perspektiven und Zerrbilder [Gesundheits-Check]](https://s0.wp.com/i/blank.jpg)