José Sacristán y la dignidad del gozque

José es hijo, nieto y bisnieto de campesinos labradores, algo de lo que se siente orgullosísimo. Tuvo una infancia muy difícil.

José Sacristán Turiégano nación en Chinchón, provincia de Madrid, el 27 de septiembre de 1937, en plena guerra civil española. Es el mayor de los dos hijos que tuvieron Venancio Sacristán Segovia y su esposa, Natividad Turiégano López; o, como los llama su hijo, “el Venancio” y “la Nati”. José es hijo, nieto y bisnieto de campesinos labradores, algo de lo que se siente orgullosísimo.

Tuvo una infancia muy difícil. Su padre, Venancio, era un conocido miembro de los partidos de izquierda. Denunciado por el alcalde de Chinchón, al terminar la guerra fue detenido y encerrado en cárceles y campos de concentración. Pero no lo mataron: se limitaron a desterrarlo del pueblo, con lo cual la familia tuvo que trasladarse con él a Madrid, a un piso de la calle general Oráa, donde ocupaban una habitación “con derecho a cocina” en la que dormían, amontonados, el matrimonio, los dos chicos y la abuela. El padre logró trabajo en un taller mecánico, lo cual situaba a los Sacristán cerca de las lindes de la miseria pero no más allá.

Sin embargo, antes del viaje a Madrid, cuando el niño Pepe vivía aún en Chinchón, ocurrió algo que le marcó para siempre. Una tarde consiguió dinero (menos de una peseta) para acudir a lo que hoy es el Teatro Lope de Vega. Ocupó una silla que se llamaba “delantera de gallinero” y vio una película por primera vez en su vida. Tenía menos de seis años, una edad parecida a la de los pastorcillos de Fátima, pero el efecto fue más o menos el mismo: quedó fascinado. Naturalmente, se creía que todo era verdad: que los indios llevaban plumas y hablaban raro, y que el que se moría quedaba definitivamente muerto. Pronto descubrió que no, que eran algo que se llamaba “artistas de cine”, cuya habilidad consistía en que la gente se creyera que ellos eran lo que no eran. Pepito Sacristán ya no volvió a ser el mismo. No tardó en embadurnarse de plumas de gallina y en bailar feroces danzas sioux alrededor de su abuela.

De sus padres, sobre todo de “la Nati”, heredó Sacristán un impecable oído musical y un gusto irredimible por el cante flamenco, que era lo que su madre le cantaba para que se durmiese. Pero los malos tiempos empezaron en Madrid. El niño Pepe fue al colegio, como es natural: un centro de formación profesional, el Virgen de La Paloma, cuya parte religiosa la llevaban los salesianos. Al crío no le gustaba el fútbol y se pasaba los recreos leyendo. Un día, un cura le descubrió, le quitó el libro y le obligó a confesarse: no estaba ni medio bien que los hijos de los rojos se dedicasen a leer. Desde aquellos tiempos, su relación con los que él llama “los hechiceros de la tribu” (el clero) ha sido más bien poco cordial.

Dejó el colegio a los trece años porque en casa faltaba dinero y el chico tenía que ponerse a trabajar. Lo metieron en el taller mecánico. Estuvo allí preso siete años. Pero cada vez que podía se largaba a hacer “la ruta de los cines”, que empezaba en la calle de Ponciano y le llevaba hasta la Gran Vía: iba a ver las carteleras, que hoy ya no existen: unas vitrinas en las que se exponían fotografías de las películas. Sacristán se quedaba tonto mirando a los actores, aquellos dioses muchas veces coloreados a mano, y al mismo tiempo veía su propia imagen reflejada en el vidrio. “¿Y tú quieres ser artista de cine?”, pensaba; “¿Con esa cara?” Porque la manía de ser eso, “artista de cine”, no se le había pasado. La familia estaba preocupada, sobre todo el padre, quien seguramente pensaba que la gente de la farándula eran una tropa de perdularios. El bueno de Venancio no podía saber entonces que su hijo era todavía más cabezota que él y que aquella vocación –porque eso es lo que era– le duraría toda la vida.

El padre le daba al chaval un duro al mes para que se pagase las clases de dibujo lineal a las que le había apuntado. El chico agarraba el duro y se lo gastaba en clases, sí, pero de declamación y canto. Gracias a algunos amigos fue empezando a leer por su cuenta, a escuchar música “seria”, a adquirir una cultura que no tenía. Consiguió dar la suficiente lástima a un grupo de teatro de aficionados y le dejaron subirse a un escenario para aparecer (sin frase) en una obra de teatro, “La dama del armiño”, de Luis Fernández Ardavín. Fue la primera vez.

A José Sacristán le vino Dios a ver con la detestada “mili”, el servicio militar obligatorio: le tocó en Melilla. Allí se apuntó a la biblioteca pública y empezó a leer por el primer libro colocado en la primera balda de la letra A, decidido a acabar con toda la estantería. Lo rescataron algunos compañeros reclutas, universitarios, que le indicaron qué era mejor para él. Cuando volvió a Madrid le dijo a su padre que no volvería al taller de mecánico ni conducido por la Guardia Civil. Que ya se las apañaría.

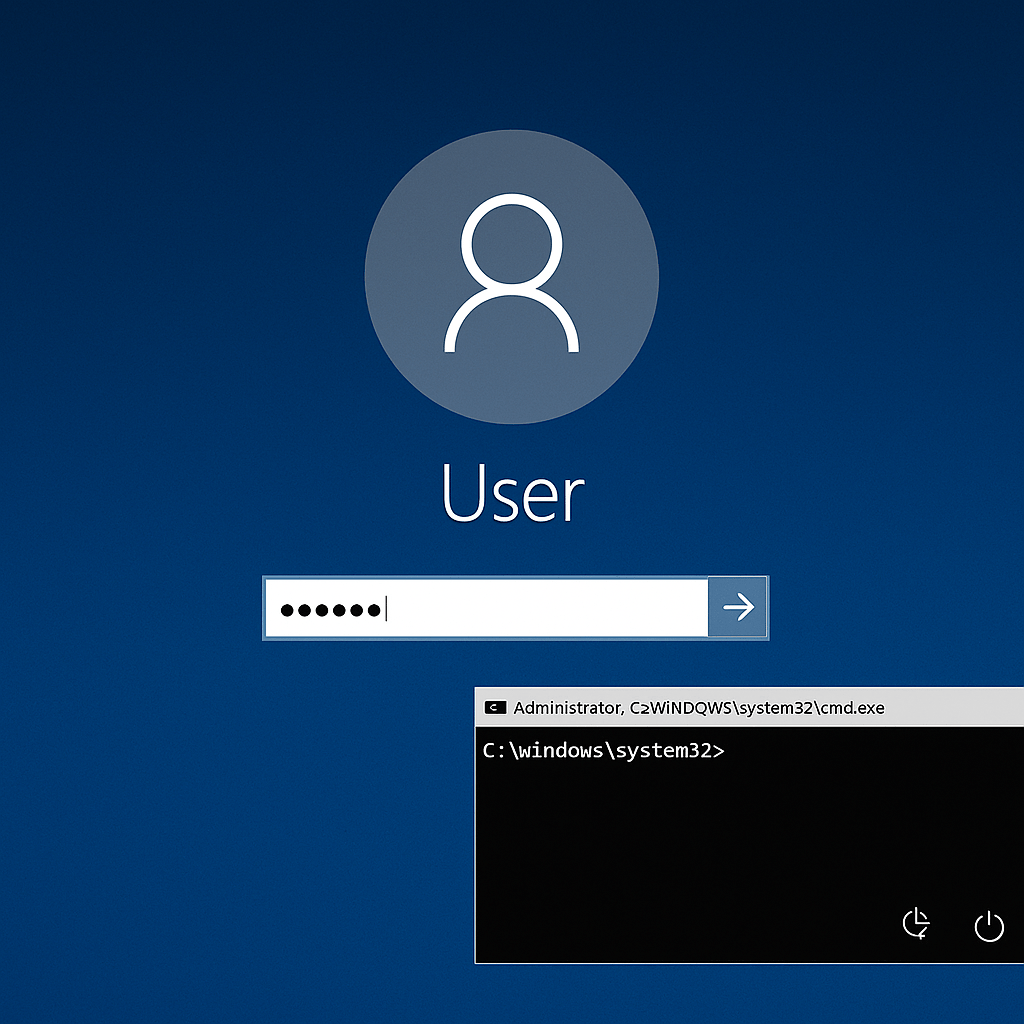

Se las apañó. A los pocos días de volver de Melilla Sacristán cometió una de sus célebres temeridades: se coló en la casa de la calle de Serrano en que vivía el ilustre director teatral José Luis Alonso. Este, seguramente fascinado por la cara dura de aquel chico tan nervioso y tan obstinado y tan narigón, que parecía un perrillo perdido y ansioso por encontrar un amo que lo quisiese, le metió de “meritorio” en el teatro Infanta Isabel, en una obra en la que tenía que decir una sola frase: “Señor Jenkins”. Eso fue lo primero que dijo sobre un escenario. El chico debió de estar semanas ensayando la entonación de aquel complicadísimo monólogo: “Señor Jenkins…” “¿Señor Jenkins?” “¡Señor Jenkins!”.

Poquito a poco, empezaron a irle bien las cosas. Tan poquito a poco que algunas veces tuvo que volver al taller de mecánico, aunque fuese por horas, y trabajó como vendedor “puerta a puerta” del añorado Círculo de Lectores. Comía lo que pillaba. Se zampaba los alimentos “de atrezzo” que había en algunas obras y admitía con gratitud los bocadillos que le dejaban los compañeros de trabajo. Estaba flaco como un espectro. Pero ya se le vio haciendo ¡siete papeles distintos! en el “Julio César” de Shakespeare. Conoció a Alfredo Landa. Logró su primer éxito teatral haciendo su célebre papel de gangoso en una obra que se llamaba “La pulga en la oreja”, de Georges Feydeau: la gente se mondaba de risa con él, los críticos le ponían por las nubes y llegó el primer gran salto: Pedro Masó, nada menos, le llamó para hacer un papelito en la película “La familia y uno más”. Tenía que dar la réplica a un dios como Alberto Closas. Casi se muere. Pero lo hizo bien. Estamos en 1965. El hijo del Venancio y la Nati tenía apenas 27 años.

José Sacristán sobrevivió, y aprendió muchísimo, gracias a lo que más tarde se llamaron “españoladas”, aquellas películas que hoy resultan casi imposibles de ver porque parecen rodadas en un siglo muy remoto y por gente muy asacristanada, pero que daban de comer, le permitían trabajar todos los días e hicieron de él un intérprete formidable. La primera vez que apareció en los títulos de crédito impresos (los hoy inimaginables “programas” que se repartían en los cines) fue con “Un millón en la basura”, de José María Forqué (1967). Era la quinta cinta que rodaba.

Pero los 70 lo cambiaron todo. Sacristán se subió sin dudarlo a los nuevos tiempos y arriesgó con papeles que podrían haber acabado con su carrera, pero que supusieron una sucesión de triunfos que parecía no tener fin. El primero fue el abogado de “Asignatura pendiente” (1977), primer largometraje de José Luis Garci, y uno de los títulos emblemáticos de la Transición. Fue un éxito impresionante, el primero de Sacristán como protagonista absoluto. Al año siguiente llegó “Flor de otoño”, donde Sacristán se convertía en un transformista que actuaba en cabarés. En el mismo año rodó “El diputado”, de Eloy de la Iglesia, donde se metía en la piel de un diputado homosexual…

Los éxitos eran tales que pasaron varias cosas. Su padre empezó a preguntarle por los ajos. En Chinchón se cultivan unos ajos espléndidos. Si un labrador logra una buena cosecha y la vende bien, resuelve el año. Y Venancio, el padre de Sacristán, le preguntaba: “¿Qué tal? ¿Has vendido bien los ajos?” Eso quería decir que, en la estima del viejo campesino, el “artista de cine” había subido muchos peldaños. Tantos que un día quiso hacer de nuevo la “ruta de los cines” que hacía cuando era un crío. Y volvió a ver las carteleras en la Gran Vía. Pero ahora estaba él en aquellas fotos. Y también en los cromos que intercambiaban sus hijos. Seguía teniendo una poderosísima nariz, pero era lo que él decía: “Si Fernán Gómez y Marsillach, con esas narices que tienen, han llegado a donde han llegado, pues a ver por qué no voy a poder yo…”.

Quizá el momento de mayor popularidad mediática llegó en febrero de 1979, cuando la revista Cambio16, que entonces dirigía Pepe Oneto, le dedicó una portada. Su foto llenaba toda la página y el titular era clarísimo: “El llenacines”. Era exactamente así. La presencia de Sacristán en un título cinematográfico garantizaba el lleno. Pero faltaba una buena cantidad de obras maestras. Una fue “La colmena”, de Mario Camus, en 1982, cuyo reparto “era la catedral de Burgos”, como se ríe ahora Sacristán. O “La vaquilla”, de Berlanga, tres años después, junto a su gran amigo Alfredo Landa. O “El viaje a ninguna parte”, de Fernando Fernán Gómez, de 1986, donde la interpretación de Sacristán llegó a alturas seguramente nuca antes logradas por él.

Como el propio Sacristán dice, él era perfecto para el público español: “Ni muy guapo ni muy feo, ni muy alto ni muy bajo, ni muy tonto ni muy listo”. El resultado mes que le caía bien a todo el mundo. Puede presumir de lo más importante “Nunca me ha faltado trabajo”. Sacristán, el hijo del Venancio y de la Nati, uno de los creadores de los premios Goya, recibió en 2001 la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes, circunstancia que el Rey de España aprovechó para darle un gran abrazo… a Venancio, el estupefacto padre del actor, viejo republicano mandado encarcelar por el “antiguo inquilino de esta pensión” (el acto se celebró en el palacio de El Pardo).

Otro premio muy significativo: en 1993 nombraron a José Sacristán hijo predilecto de Chinchón. El galardón se lo entregó el alcalde, que resultó ser hijo del alcalde que, en los años 30, había denunciado a Venancio Sacristán e hizo que lo desterraran. Pero todo eso, como dice el actor, es “agua pasada”.

El último de los grandes éxitos de uno de los mejores actores españoles de todos los tiempos llegó… gracias a su madre, que le enseñó a cantar. Así triunfó durante catorce meses con el musical “El hombre de La Mancha”, con música de Mitch Leigh. La voz de barítono de Sacristán, que ya pasaba de los 60, levantaba a la gente de los asientos.

Hace mucho menos que volvió a triunfar, esta vez en solitario, con la adaptación al teatro de la novela “Señora de rojo sobre fondo gris”, una de las obras maestras de Miguel Delibes. El escritor ya había muerto y no pudo ver el triunfazo de la obra, pero sí su familia. Sacristán dijo entonces que no concebía que le ofreciesen nada mejor que aquello para volver a pisar un escenario. Ya tenía más de 80 años.

Ahora, a sus espléndidos 87, le han elegido para leer, en la Real Academia Española, el discurso de ingreso en la docta casa que Antonio Machado no pudo leer (ni siquiera terminar) en los años 30. La voz de aquel muchachito de Chinchón con aspecto de perrillo perdido, que lo único que quería era ser “artista de cine”, volvió a sonar tan poderosa como siempre. Ha terminado siendo un maestro de actores como se recuerdan pocos. Muy pocos.

* * *

Se suele llamar gozque al perro callejero, al perro perdido, al “mil leches” sin pedigrí ni abolengo. Pero el gozque cría dos cualidades inestimables. La primera, una querencia absoluta por la libertad. La segunda, un ansia de cariño igualmente muy intensa, porque el gozque es cualquier cosa menos tonto y sabe que otros perros disfrutan de algo que él no tiene: cariño. Afecto. Alguien que les mire, que les celebre, que les aplauda y que les ayude a vivir siendo como son.

Cuando un gozque es adoptado por un humano, basta con uno pero mejor si son varios, se transforma en el ser más leal, más noble y más abnegado que pisa la tierra. El miedo a que le peguen desaparece y lo sustituye una capacidad de amor, de entrega y de dignidad como se ve pocas veces. Se vuelve un animal inolvidable. Quien lo probó lo sabe.