El caballo K.

Una noche, Antoine (que por encima de todo era un gran obsesivo) se cansó de su papel de mero observador, así que ofreció al grupo unas monedas que de inmediato le fueron devueltas. Le enojó profundamente lo que a él le pareció un desprecio, y manifestó su deseo con la exaltación propia del licor de... Leer más La entrada El caballo K. aparece primero en Zenda.

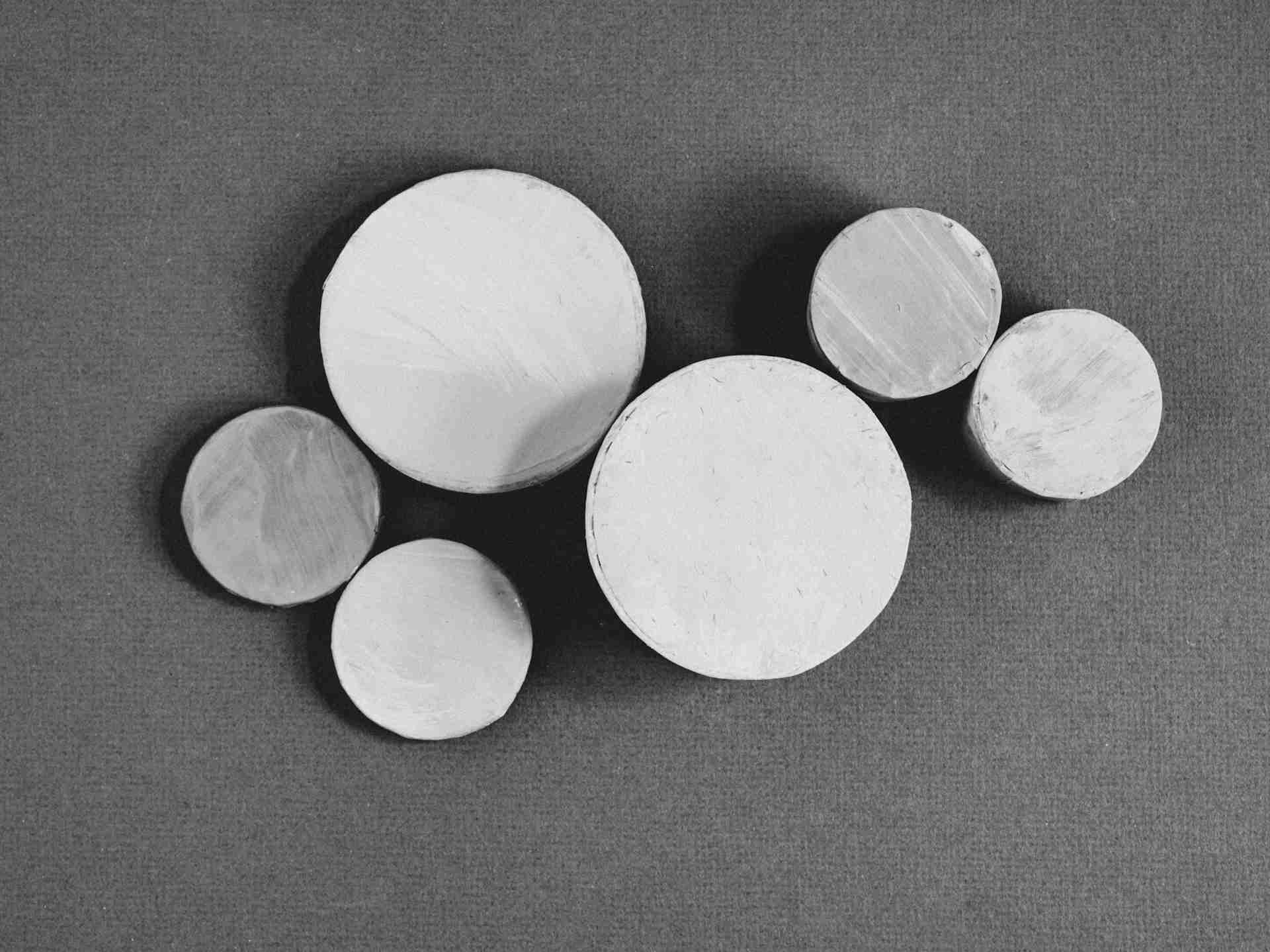

Antoine siempre observó con mirada analítica (casi exegética) las excesivas jumeras de ketamina de sus amigos. Aquello no lo convertía estrictamente en un hermeneuta, pero sí en un extraño voyerista. Hasta llegar al consumo de la dosis se atravesaba un sencillo pero oscuro rito: compra en la Deep-web de clorhidrato líquido (100 ml.); baño maría de la substancia hasta su solidificación; retirada del producto en polvo, rascando con tarjetas bancarias. Todo aquello infundido de luz blancuzca, música envolvente, humo denso y unos ojos sangrantes e impacientes que acechaban y apremiaban al proceso químico. Las herramientas del trabajo restante eran dos: billetes cilíndricos y pantallas de cristal. A partir de ahí el único laboratorio era el propio cuerpo.

Cuando al día siguiente le preguntaron por la merla, no pudo afirmar sin mentir como un bellaco que aquel viaje le había gustado. Sin duda había tenido mucho de placentero, pero en la lucha de sus razones contra los tembleques y las opresiones torácicas jugaba con desventaja. El hábito es una fuerza pertinaz e ignorada, y en cuestiones de vicios es sin duda la que más persevera. Después de unas semanas la dosis forzosamente tuvo que ir aumentando, y con ella vino una extraña normalidad. Antoine hubiera jurado que jamás tuvo un vello tan denso en piernas y brazos como aquella mañana. Era un vello especialmente grueso que además se extendía indomable por su pecho y, en realidad, por todas partes.

Una de esas noches, en una terraza, bajo los efectos de una dosis más que generosa, surgieron del silencio unas risas desaforadas, entre las cuales se entremezclaron unos relinches alejados de todo cuanto podía ser humano. Aquellos relinches no podían pasar desapercibidos entre el grupo, ni tampoco el grosor que tuvo que alcanzar el billete enroscado para abarcar la amplísima circunferencia de las fosas nasales de Antoine, que en ese punto eran ya más bien ollares, y la nariz hocico. Con el siguiente tiro su labio se hizo belfo. El pelo de su cabeza comenzó a crecerle negro y bestial, y así comenzó a sacudir sus (ahora) crines al viento con una rabia primitiva. Por un momento pensó en si para Bucéfalo a día de hoy tendría alguna importancia haber sido el caballo de Alejandro; o en si Rocinante preferiría no haber sido la montura de un lector demente. Con el último tiro perdió el lenguaje. Justo antes de escapar dando coces, pudo identificar un sentimiento nebuloso que se fue haciendo cada vez más y más claro, como un imperativo de una nueva naturaleza que acabó por sentir en cada parte de su cuerpo de animal. Un atavismo salvaje, un impulso férreo e inexcusable lo incitó a emprender la carrera con sus cuatro largas patas para buscar parajes verdes e inabarcables en los que satisfacer con sus iguales su desbordante vigor.

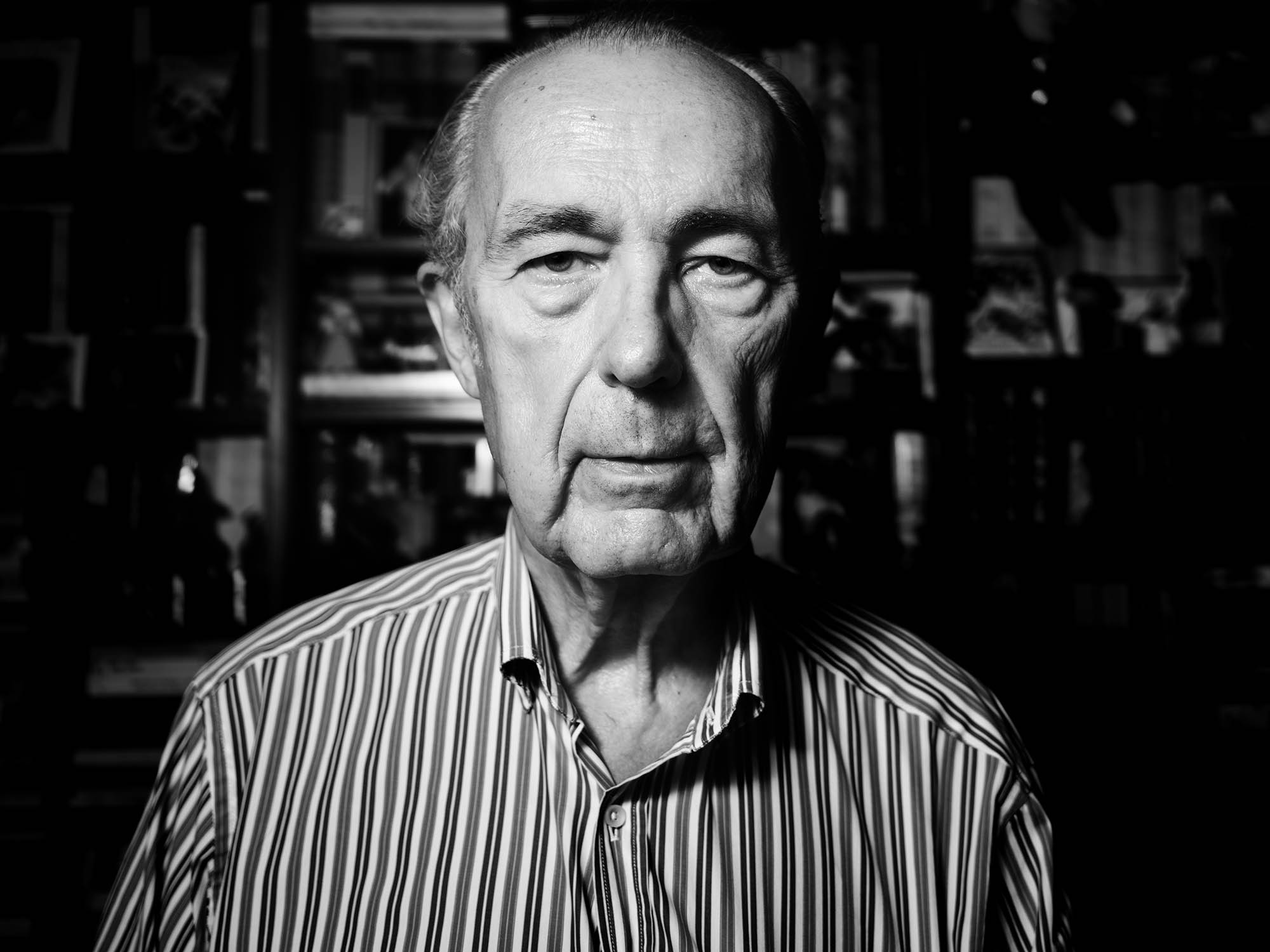

Años después, pudo verse al caballo Antoine galopar por las proximidades de su pueblo, y más de un viejo amigo suyo afirmó que llegó a cruzar el margen de los densos bosques que separan lo animal de lo humano. Al parecer transitó por las aceras y entre los coches, sacudiendo fuertemente sus cascos y haciéndolos sonar contra las baldosas arredrando a algunos, alimentando con su mirada extranjera el hábito y el recuerdo de otros.

La entrada El caballo K. aparece primero en Zenda.