Cuando se apagan los esclavos energéticos

Comprender nuestra dependencia energética no es un ejercicio académico, sino una cuestión de supervivencia colectiva. Cada grifo que se abre, cada bombilla que se enciende y cada clic en el móvil oculta complejas cadenas de extracción, conversión y distribución de energía A las 12.32h se producía el ‘Gran Apagón’ en España, quedando todos los hogares sin acceso a la electricidad. En nuestra casa no volvió la corriente hasta las 01:30h, y al momento de escribir este artículo todavía no he recuperado la línea en el teléfono móvil. Aún no están claras las causas de este fenómeno, si bien el Gobierno ha apuntado a que el problema está en la desaparición súbita del 60% de la energía que se estaba produciendo. Con todo, lo que sí es evidente es que se ha puesto de manifiesto la enorme dependencia que tenemos del suministro eléctrico en particular. A pesar de su importancia, en general vivimos desconectados de lo que significa la energía. De hecho, el ciudadano medio suele dar la provisión de energía por garantizada, como si cayese del cielo, mientras que los debates públicos en torno a la provisión de energía parecen limitados a los especialistas. Es más, esta circunstancia facilita la difusión de bulos, manipulaciones o exageraciones que no se sostendrían en presencia de ciudadanos bien informados. Por eso, episodios como el sucedido en España ponen de relieve la necesidad de reflexionar en torno a los problemas implicados por el suministro de energía y la consecuente necesidad de reconocer las oportunidades y límites de la transición energética. No sólo para entenderlo bien sino también para evitar que nos encontremos con situaciones similares a las del apagón. Trataré de hacer algunas aportaciones en este sentido. Empecemos por lo obvio: todo organismo necesita energía para retrasar su muerte biológica, o lo que los físicos llaman el equilibrio termodinámico. Nosotros capturamos esa energía a través de la alimentación, y en particular gracias a las plantas, las cuales convierten energía solar en energía química que almacenan en sus tejidos. Nos comemos a las plantas –y/o a los animales que se las comen– y nuestro metabolismo dosifica esa energía para permitirnos llevar nuestro día a día. Esto es lo que llamamos el metabolismo endosomático, pues refiere a las necesidades biológicas de nuestro cuerpo. Para un organismo con actividad física ligera las necesidades energéticas se estiman en unas 2.000 kilocalorías o 8,4MJ. Pero la vida sería muy complicada si la única energía disponible fuera únicamente la proporcionada por los alimentos. Supondría que toda actividad, por grande que fuera, tendría que realizarse recurriendo en exclusiva a nuestros músculos. Además, eso no sólo sería tedioso, sino que toda actividad estaría limitada por nuestra potencia física –que no es muy grande–. Por esa razón desde las sociedades de cazadores-recolectores los homínidos y los seres humanos encontraron nuevas formas de capturar más energía del entorno, por ejemplo, a través del uso de herramientas de madera o piedra, del uso del fuego, etc. Al sistema que recoge esa otra energía adicional se denomina metabolismo exosomático, pues es exterior a nuestro cuerpo. Piénsese en el uso de los animales como bueyes o caballos para trabajo de campo, habitual en las sociedades agrarias. Es claramente un tipo de energía exosomática, que además tiene mayor potencia que los seres humanos y, por lo tanto, puede hacer más trabajo por unidad de tiempo. Puede decirse que esta provisión de energía exosomática ha hecho la vida más sencilla a los seres humanos, razón por la que la innovación y la creatividad se ha orientado a intentar encontrar nuevas formas de capturar más energía del entorno. En términos históricos eso siempre ha conducido a permitir incrementos de población y de producción (lo que hoy llamaríamos crecimiento económico). La generalización del uso de los combustibles fósiles, empezando por el carbón, permitió recurrir a grandes y muy concentradas cantidades de energía, poniendo en marcha máquinas de gran potencia física que elevaron con mucho la productividad de las economías. Sin duda, la Revolución Industrial no hubiera sido posible sin este aporte proporcionado por el paraíso subterráneo fósil. El carbón tiene una densidad energética muy alta –como el petróleo o el gas natural–, lo que significa que hay mucha energía en muy poco volumen o masa. Para hacerse una idea, la madera tiene una densidad de unos 20MJ/kg, mientras que el carbón mineral tiene unos 35MJ/kg, lo que significa que se necesita mucha más área de bosque para obtener la misma cantidad de energía mediante la combustión de la madera que del carbón. De nuevo, en términos históricos puede decirse que la evolución de las sociedades ha estado marcada por un consumo creciente de energía exosomática. Esto es tan evidente que el antropólogo Leslie White elaboró en los años sesenta una teo

Comprender nuestra dependencia energética no es un ejercicio académico, sino una cuestión de supervivencia colectiva. Cada grifo que se abre, cada bombilla que se enciende y cada clic en el móvil oculta complejas cadenas de extracción, conversión y distribución de energía

A las 12.32h se producía el ‘Gran Apagón’ en España, quedando todos los hogares sin acceso a la electricidad. En nuestra casa no volvió la corriente hasta las 01:30h, y al momento de escribir este artículo todavía no he recuperado la línea en el teléfono móvil. Aún no están claras las causas de este fenómeno, si bien el Gobierno ha apuntado a que el problema está en la desaparición súbita del 60% de la energía que se estaba produciendo. Con todo, lo que sí es evidente es que se ha puesto de manifiesto la enorme dependencia que tenemos del suministro eléctrico en particular.

A pesar de su importancia, en general vivimos desconectados de lo que significa la energía. De hecho, el ciudadano medio suele dar la provisión de energía por garantizada, como si cayese del cielo, mientras que los debates públicos en torno a la provisión de energía parecen limitados a los especialistas. Es más, esta circunstancia facilita la difusión de bulos, manipulaciones o exageraciones que no se sostendrían en presencia de ciudadanos bien informados. Por eso, episodios como el sucedido en España ponen de relieve la necesidad de reflexionar en torno a los problemas implicados por el suministro de energía y la consecuente necesidad de reconocer las oportunidades y límites de la transición energética. No sólo para entenderlo bien sino también para evitar que nos encontremos con situaciones similares a las del apagón. Trataré de hacer algunas aportaciones en este sentido.

Empecemos por lo obvio: todo organismo necesita energía para retrasar su muerte biológica, o lo que los físicos llaman el equilibrio termodinámico. Nosotros capturamos esa energía a través de la alimentación, y en particular gracias a las plantas, las cuales convierten energía solar en energía química que almacenan en sus tejidos. Nos comemos a las plantas –y/o a los animales que se las comen– y nuestro metabolismo dosifica esa energía para permitirnos llevar nuestro día a día. Esto es lo que llamamos el metabolismo endosomático, pues refiere a las necesidades biológicas de nuestro cuerpo. Para un organismo con actividad física ligera las necesidades energéticas se estiman en unas 2.000 kilocalorías o 8,4MJ.

Pero la vida sería muy complicada si la única energía disponible fuera únicamente la proporcionada por los alimentos. Supondría que toda actividad, por grande que fuera, tendría que realizarse recurriendo en exclusiva a nuestros músculos. Además, eso no sólo sería tedioso, sino que toda actividad estaría limitada por nuestra potencia física –que no es muy grande–. Por esa razón desde las sociedades de cazadores-recolectores los homínidos y los seres humanos encontraron nuevas formas de capturar más energía del entorno, por ejemplo, a través del uso de herramientas de madera o piedra, del uso del fuego, etc. Al sistema que recoge esa otra energía adicional se denomina metabolismo exosomático, pues es exterior a nuestro cuerpo.

Piénsese en el uso de los animales como bueyes o caballos para trabajo de campo, habitual en las sociedades agrarias. Es claramente un tipo de energía exosomática, que además tiene mayor potencia que los seres humanos y, por lo tanto, puede hacer más trabajo por unidad de tiempo. Puede decirse que esta provisión de energía exosomática ha hecho la vida más sencilla a los seres humanos, razón por la que la innovación y la creatividad se ha orientado a intentar encontrar nuevas formas de capturar más energía del entorno. En términos históricos eso siempre ha conducido a permitir incrementos de población y de producción (lo que hoy llamaríamos crecimiento económico).

La generalización del uso de los combustibles fósiles, empezando por el carbón, permitió recurrir a grandes y muy concentradas cantidades de energía, poniendo en marcha máquinas de gran potencia física que elevaron con mucho la productividad de las economías. Sin duda, la Revolución Industrial no hubiera sido posible sin este aporte proporcionado por el paraíso subterráneo fósil. El carbón tiene una densidad energética muy alta –como el petróleo o el gas natural–, lo que significa que hay mucha energía en muy poco volumen o masa. Para hacerse una idea, la madera tiene una densidad de unos 20MJ/kg, mientras que el carbón mineral tiene unos 35MJ/kg, lo que significa que se necesita mucha más área de bosque para obtener la misma cantidad de energía mediante la combustión de la madera que del carbón.

De nuevo, en términos históricos puede decirse que la evolución de las sociedades ha estado marcada por un consumo creciente de energía exosomática. Esto es tan evidente que el antropólogo Leslie White elaboró en los años sesenta una teoría determinista sobre los estadios de la sociedad basada en los diferentes niveles de consumo energético. Sin ir tan lejos, los economistas ecológicos de la Escuela de Viena han calculado que en las sociedades de cazadores-recolectores se consumían unos 10-20 GJ por persona y año, mientras que en las sociedades agrarias el consumo era de 40-70 GJ y, finalmente, en las sociedades industriales de unos 150-400 GJ. El crecimiento del consumo de energía medio por parte de los seres humanos según se avanza por la senda del “desarrollo económico” es espectacular.

En efecto, la energía exosomática a la que recurrimos es cada vez mayor, lo que facilita que en vez de tener que ir andando al pozo a por agua tengamos infraestructura que nos la lleva directamente al grifo de casa. Lo mismo podemos decir de muchos otros bienestares de la vida, que parecen estar ahí desde siempre, pero que en realidad son producto del creciente consumo de energía exosomática. En realidad, estamos rodeados de lo que solemos llamar ‘esclavos energéticos’, es decir, una gran cantidad de máquinas e infraestructuras que consumen energía y recursos materiales, pero que nos facilitan la vida. Si en los pueblos de la antigüedad la élite podía desplazarse cómodamente en una lectica llevada por esclavos, hoy hasta las familias más modestas disponen de un coche particular impulsado por un esclavo energético barato: el combustible fósil.

A nivel agregado, es el sistema energético el que nos proporciona la cantidad de energía para mantener nuestra vida cotidiana. La provisión total de energía depende de las múltiples fuentes y de sus propias características, por ejemplo, de intermitencia. Pero el sistema energético nos proporciona un dato fundamental: nuestro presupuesto energético, esto es, la cantidad de energía máxima que puede disponer una sociedad determinada. Naturalmente, salvo por relaciones comerciales de dependencia energética, el consumo no puede exceder ese presupuesto máximo. Y esto marca los límites energéticos de una sociedad cualquiera; la actual o la que queramos imaginar para el futuro.

Esto es importante porque la imaginación con la que la izquierda debe pensar la sociedad del futuro debe tener también unos fundamentos materiales reconocibles y estables. La situación de crisis ecológica y la escasez relativa y absoluta de combustibles fósiles ha llevado a algunos analistas a pensar que el futuro de toda sociedad pasa necesariamente por un colapso energético, entendido como algo parecido a lo sucedido en España pero mucho más prolongado en el tiempo. Es fácil suponer graves consecuencias sociopolíticas en una situación así. Sin embargo, debido a la crisis ecológica lo más probable es que en los próximos años y décadas asistamos a un encarecimiento de los combustibles fósiles y, por lo tanto, de la energía en su conjunto. La oferta seguirá siendo suficiente, pero el consumo será mucho más desigual. Como ocurrió tras la invasión de Ucrania, será el mercado el que distribuirá la cantidad de energía a partir del criterio de siempre: quien tiene, puede. De ahí que la transición energética sea aún más acuciante, no sólo por motivos ecológicos sino también sociales.

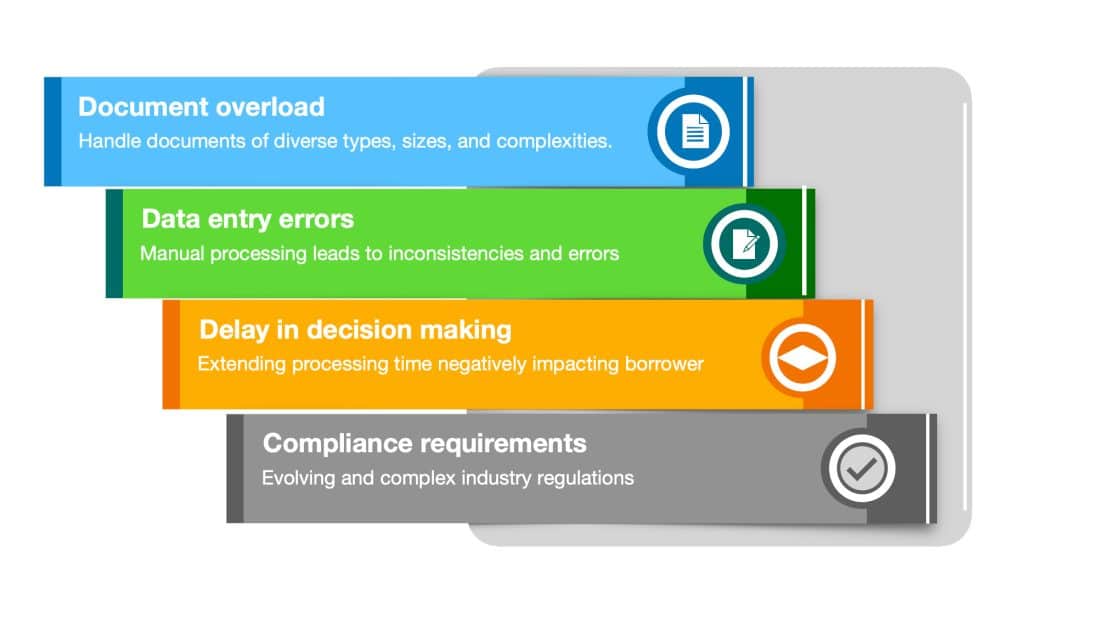

Con todo, la transición energética no es sencilla por varias razones. En primer lugar, las energías renovables tienen una menor densidad energética –recuérdese para el caso de la madera: más superficie de bosque necesaria– y, por lo tanto, genera problemas espaciales y de competición entre usos del suelo. En segundo lugar, los minerales necesarios para las infraestructuras de energías renovables modernas –como la eólica– también son escasos y están asimétricamente distribuidos. Y, en tercer lugar, las características de las energías renovables la hacen menos apropiadas para ciertos tipos de consumo –los de más potencia, como transporte en camiones, y aquellos que requieren un empleo continuado de energía–. Estos retos de la transición ecológica deben ser abordados desde el rigor, precisamente para poder disponer de un sistema energético autónomo y que proporcione la energía -limpia- suficiente para que no se produzcan desequilibrios que pudieran traducirse en apagones y en inestabilidad social.

En definitiva, comprender nuestra dependencia energética no es un ejercicio académico, sino una cuestión de supervivencia colectiva. Cada grifo que se abre, cada bombilla que se enciende y cada clic en el móvil oculta complejas cadenas de extracción, conversión y distribución de energía. Debemos asumir que hay límites físicos y que la transición energética será necesariamente un proceso de reorganización profunda —económica, social y cultural—, con costes que hay que distribuir justamente, y que implicará una transición hacia un nuevo sistema sin combustibles fósiles donde, con toda probabilidad, el consumo global de energía será necesariamente menor.