Cien años de agonía del cristianismo: la última oración de Unamuno

El título de Unamuno es provocativo y sugerente. ¿Qué entiende Unamuno por «agonía»? Podríamos pensar en la agonía como sinónimo de muerte o declive, más aun considerando que en la Europa de los años 20 el cristianismo parecía perder fuerza en una sociedad cada vez más secular. De hecho, la ambigüedad del título contribuyó a... Leer más La entrada Cien años de agonía del cristianismo: la última oración de Unamuno aparece primero en Zenda.

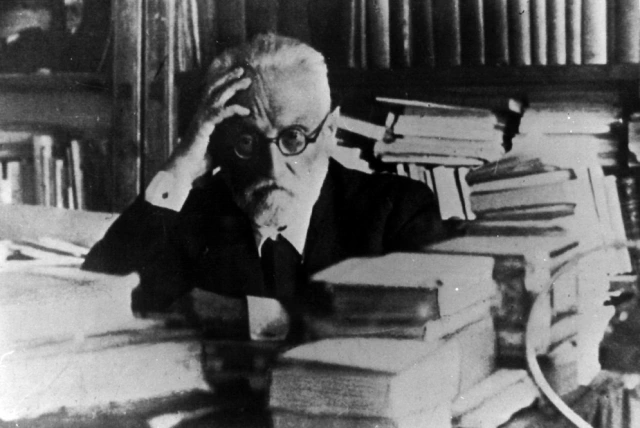

Han pasado casi cien años desde la publicación de La agonía del cristianismo (1925), de Miguel de Unamuno, y sin embargo sus ideas resuenan con fuerza inquietante en la actualidad. En pleno siglo XXI, era de ciencia y secularización, las preguntas espirituales que Unamuno se hacía —sobre la fe, la duda, la identidad y el conflicto entre razón y creencias— son las mismas.

¿Monólogo? Así han dado en decir mis… los llamaré críticos, que no escribo sino monólogos. Acaso podría llamarlos monodiálogos; pero será mejor autodiálogos, o sea diálogos conmigo mismo. El que dialoga, el que conversa consigo mismo repartiéndose en dos, o en tres, o en más, o en todo un pueblo, no monologa. Los dogmáticos son los que monologan, y hasta cuando parecen dialogar, como los catecismos, por preguntas y respuestas. Pero los escépticos, los agónicos, los polémicos, no monologamos. Llevo muy en lo dentro de mis entrañas espirituales la agonía, la lucha, la lucha religiosa y la lucha civil, para poder vivir de monólogos. Job fue un hombre de contradicciones, y lo fue Pablo, y lo fue Agustín, y lo fue Pascal, y creo serlo yo.

Unamuno no escribe: arde. Su estilo es una lucha cuerpo a cuerpo con la eternidad.

Un siglo después, seguimos enfrentando crisis espirituales muy similares. Aunque la sociedad occidental se ha secularizado enormemente, el proceso de secularización… no impide que la religión cristiana siga teniendo un valor de referencia cultural determinante. Incluso muchos no creyentes reconocen que el cristianismo ha moldeado nuestra moral, nuestra visión del mundo y hasta el ritmo de nuestras fiestas y calendarios. Por eso, nunca está de más —ayer como hoy— una reflexión profunda sobre esa herencia espiritual. En este sentido, el libro de Unamuno no ha dejado de tener actualidad: sus páginas abordan dilemas de la posverdad, incertidumbre global y la búsqueda de una identidad espiritual, que continúan interpelándonos.

El conflicto entre la razón y la fe es otro gran eje de la obra unamuniana, estrechamente ligado a la duda. Unamuno vivió en una época en que la ciencia y el racionalismo avanzaban vertiginosamente, erosionando las antiguas certezas religiosas. En nuestro siglo XXI hipertecnológico, ese choque entre racionalidad científica y anhelo espiritual no solo persiste, sino que adopta nuevas formas. Ya Unamuno, heredero del existencialismo cristiano de Pascal (Capítulo IX: La fe pascaliana), se hacía eco de la tensión entre la verdad que busca la razón y la vida que anhela el corazón. Nos enseñó que el ser humano lleva dentro «una pobre alma hambrienta y sedienta de inmortalidad y de resurrección de su carne, hambrienta y sedienta de Dios». Pero a la vez, esa alma debe enfrentarse a la «realidad tozuda» de la muerte y la finitud. En La agonía del cristianismo, Unamuno indaga cómo el cristianismo heredó y combinó dos tradiciones: la judía (con su esperanza en la resurrección corporal) y la griega (con su idea de la inmortalidad del alma), encarnando así una dualidad entre carnalidad y espíritu. Esta dualidad refleja, en última instancia, la pugna entre lo visible y lo invisible, entre la evidencia racional y la esperanza en lo trascendente.

Miguel de Unamuno, con su atormentada pluma que no quiere morir, nos legó en La agonía del cristianismo una serie de interrogantes y reflexiones que mantienen un diálogo abierto con nuestro presente. Sus ideas sobre la fe que duda, la lucha entre razón y creencia, y la búsqueda de una identidad espiritual auténtica nos ayudan a entender las tensiones de nuestro propio sistema. Vivimos rodeados de adelantos técnicos y certezas científicas, pero las cuestiones últimas —el sentido de la vida, la finitud, la necesidad de creer en algo— siguen ahí, acurrucadas en el corazón humano.

Don Miguel nos enseña a no rehuir esas cuestiones, a librar nuestro propio combate interior. Porque, en definitiva, esa agonía espiritual es señal de vida. Decía Unamuno que «la vida era… la lucha, la agonía», y podríamos añadir que una fe sin agonía es una fe dormida. Hoy, al igual que hace un siglo, el espíritu humano sigue batiéndose en duelo entre la duda y la esperanza. Y esa pelea, dolorosa pero fecunda, nos recuerda que seguimos buscando, que no nos hemos rendido al vacío.

La última oración de Unamuno

Exiliado, desgarrado, testigo de la decadencia de Europa y del colapso espiritual de su patria, Unamuno cierra La agonía del cristianismo no con una certeza, sino con una plegaria. Desde una Francia fatigada por la Gran Guerra y descreída de la resurrección, escribe una conclusión que no concluye: una meditación sobre la muerte de la fe, la crisis de la civilización occidental y el clamor de las madres ante la tumba del soldado desconocido. Allí, en el fuego eterno bajo el Arco de Triunfo, Unamuno no ve gloria, sino un eco agónico de lo sagrado.

El cristianismo y la civilización, escribe, agonizan juntos. Como Cristo en Getsemaní, sudan sangre: viven muriendo. La espada con la que España quiso imponer la fe es la misma que ahora la crucifica. Y en esa doble agonía —la de su quijotismo, la de su fe, la de su nación— Unamuno ve también el rostro de Europa, arrasada por la avaricia, la lujuria y la envidia, pecados tan modernos como originales.

La agonía no es una muerte, sino un combate. Y su última palabra no es un argumento, sino una súplica: «Cristo nuestro, ¡Cristo nuestro!, ¿por qué nos has abandonado?». Así concluye, o más bien comienza, la eternidad del alma que duda, que espera, que sigue buscando a Dios en la oscuridad.

————————

Citas extraídas de la primera edición en castellano de la obra, también disponible en Cervantesvirtual

La entrada Cien años de agonía del cristianismo: la última oración de Unamuno aparece primero en Zenda.

_general.jpg?v=63914599921)

_general.jpg?v=63914633654)