La Biblioteca di Alessandria, la distruzione del centro del sapere

In un racconto scritto nel 1941, lo scrittore argentino Jorge Luis Borges immaginò una «biblioteca universale» o «totale» in cui fossero raccolti tutti i libri prodotti dall'uomo. Sui suoi infiniti scaffali esagonali era conservato «tutto ciò che è possibile esprimere, in tutte le lingue»; opere che si credevano perdute, volumi che spiegavano i segreti dell'universo, trattati che risolvevano qualsiasi problema personale o mondiale... Presi da una «stravagante felicità», gli uomini credevano che con essi avrebbero potuto chiarire definitivamente «i misteri fondamentali dell'umanità».Senza dubbio, il modello di questo sogno letterario si trova nella famosa Biblioteca di Alessandria. Creata pochi anni dopo la fondazione della città da Alessandro Magno nel 331 a.C., aveva lo scopo di raccogliere tutte le opere dell'ingegno umano, di tutte le epoche e di tutti i paesi, che dovevano essere “incluse” in una sorta di collezione immortale per i posteri.La scomparsa della Biblioteca di Alessandria costituisce uno dei disastri culturali più simbolici della storiaA metà del III secolo a.C., sotto la direzione del poeta Callimaco di Cirene, si ritiene che la biblioteca possedesse circa 490.000 libri, una cifra che due secoli dopo era aumentata fino a 700.000, secondo Aulo Gellio. Si tratta di cifre controverse – altri calcoli più prudenti tolgono uno zero a entrambe – ma danno un'idea della grande perdita per la conoscenza che ha comportato la distruzione della biblioteca alessandrina, la scomparsa completa dello straordinario patrimonio letterario e scientifico che bibliotecari come Demetrio di Falero, il già citato Callimaco o Apollonio di Rodi hanno saputo accumulare nel corso di decenni.Senza dubbio, la scomparsa della Biblioteca di Alessandria costituisce uno dei disastri culturali più simbolici della storia, paragonabile solo al rogo dei libri che seguì la presa di Costantinopoli da parte dei crociati nel 1204 o a quello che ebbe luogo nel 1933 nella Bebelplatz di Berlino per volere del ministro della propaganda Joseph Goebbels; per non parlare dell'incendio della biblioteca di Baghdad, nel 2003, davanti alla passività delle truppe statunitensi.La prima distruzioneÈ difficile individuare il momento esatto in cui avvenne la distruzione della Biblioteca di Alessandria. Il fatto è avvolto nel mito e nell'oscurità, e occorre scavare nelle fonti per farsi un'idea della sequenza degli eventi. Le prime informazioni al riguardo risalgono al 47 a.C. Durante la guerra tra i pretendenti al trono d'Egitto, il generale romano Giulio Cesare, che era accorso ad Alessandria per sostenere la regina Cleopatra, fu assediato nel complesso palaziale fortificato dei Ptolomei, nel quartiere di Bruquión, che si affacciava sul mare e dove sicuramente si trovava la biblioteca dei «Libri regali» e il Museo.Cesare si difese coraggiosamente nel palazzo, ma durante un attacco scoppiò un incendio nell'arsenale che si propagò a una parte del palazzo. In quell'occasione sarebbero andati distrutti numerosi libri che Cesare stesso intendeva trasportare a Roma – le fonti parlano di 40.000 rotoli –; alcuni affermarono addirittura che l'intera biblioteca fosse andata in fiamme. Quest'ultima ipotesi non è verosimile, soprattutto a causa dell'entità che avrebbe avuto un incendio del genere per il palazzo stesso. In ogni caso, si dice che anni dopo, Marco Antonio, mentre si trovava ad Alessandria in compagnia di Cleopatra, donò un gran numero di libri provenienti dalla biblioteca rivale di Pergamo, forse come compensazione per la precedente distruzione.Inizia il declinoCon la caduta di Antonio e Cleopatra e il conseguente crollo del regno tolemaico d'Egitto, che cadde nelle mani di Roma, Alessandria entrò in un lento e inesorabile declino, e con essa anche la sua Biblioteca. Certamente continuò ad attrarre studenti e studiosi, come Diodoro Sículo o Strabone, e la sua fama superava i confini. Ma non esisteva più una corte reale che si preoccupasse di dotarla, e la città egiziana perdeva slancio rispetto a Roma, la capitale dell'Impero.Il carattere della Biblioteca evolse. Si abbandonò la pretesa di completezza dei primi Tolomei, desiderosi di raccogliere tutto il sapere, compreso quello di altri popoli non greci, come le tradizioni egizie ed ebraiche o gli inni di Zoroastro, che furono opportunamente tradotti in greco.Le varie crisi del II secolo, come la terribile peste Antonina che devastò l'Egitto, e soprattutto del III secolo, pieno di usurpazioni politiche e gravi conflitti, ebbero ripercussioni molto negative sulla vita culturale della città e in particolare sulla conservazione dei libri della Biblioteca. A peggiorare le cose, nel 272 l'imperatore Aureliano rasò al suolo Alessandria nel corso della sua campagna contro la regina Zenobia di Palmira. Anni dopo, sotto il regno di Diocleziano, la città subì un'altra importante devastazione che colpì il complesso palaziale.La proclamazione del cristianesimo come religione ufficiale dell'Impero nel IV seco

In un racconto scritto nel 1941, lo scrittore argentino Jorge Luis Borges immaginò una «biblioteca universale» o «totale» in cui fossero raccolti tutti i libri prodotti dall'uomo. Sui suoi infiniti scaffali esagonali era conservato «tutto ciò che è possibile esprimere, in tutte le lingue»; opere che si credevano perdute, volumi che spiegavano i segreti dell'universo, trattati che risolvevano qualsiasi problema personale o mondiale... Presi da una «stravagante felicità», gli uomini credevano che con essi avrebbero potuto chiarire definitivamente «i misteri fondamentali dell'umanità».

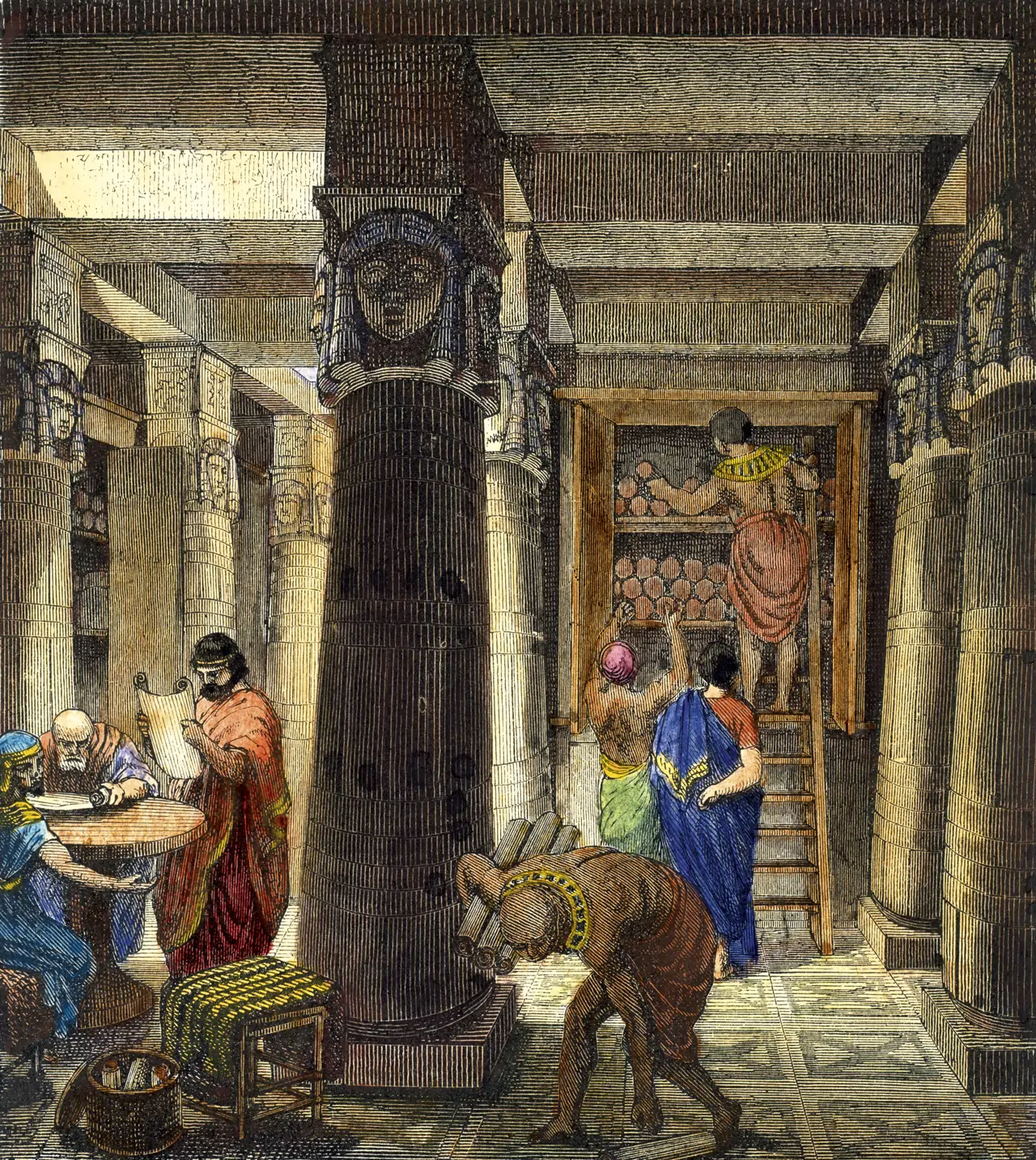

Senza dubbio, il modello di questo sogno letterario si trova nella famosa Biblioteca di Alessandria. Creata pochi anni dopo la fondazione della città da Alessandro Magno nel 331 a.C., aveva lo scopo di raccogliere tutte le opere dell'ingegno umano, di tutte le epoche e di tutti i paesi, che dovevano essere “incluse” in una sorta di collezione immortale per i posteri.

La scomparsa della Biblioteca di Alessandria costituisce uno dei disastri culturali più simbolici della storia

A metà del III secolo a.C., sotto la direzione del poeta Callimaco di Cirene, si ritiene che la biblioteca possedesse circa 490.000 libri, una cifra che due secoli dopo era aumentata fino a 700.000, secondo Aulo Gellio. Si tratta di cifre controverse – altri calcoli più prudenti tolgono uno zero a entrambe – ma danno un'idea della grande perdita per la conoscenza che ha comportato la distruzione della biblioteca alessandrina, la scomparsa completa dello straordinario patrimonio letterario e scientifico che bibliotecari come Demetrio di Falero, il già citato Callimaco o Apollonio di Rodi hanno saputo accumulare nel corso di decenni.

Senza dubbio, la scomparsa della Biblioteca di Alessandria costituisce uno dei disastri culturali più simbolici della storia, paragonabile solo al rogo dei libri che seguì la presa di Costantinopoli da parte dei crociati nel 1204 o a quello che ebbe luogo nel 1933 nella Bebelplatz di Berlino per volere del ministro della propaganda Joseph Goebbels; per non parlare dell'incendio della biblioteca di Baghdad, nel 2003, davanti alla passività delle truppe statunitensi.

La prima distruzione

È difficile individuare il momento esatto in cui avvenne la distruzione della Biblioteca di Alessandria. Il fatto è avvolto nel mito e nell'oscurità, e occorre scavare nelle fonti per farsi un'idea della sequenza degli eventi. Le prime informazioni al riguardo risalgono al 47 a.C. Durante la guerra tra i pretendenti al trono d'Egitto, il generale romano Giulio Cesare, che era accorso ad Alessandria per sostenere la regina Cleopatra, fu assediato nel complesso palaziale fortificato dei Ptolomei, nel quartiere di Bruquión, che si affacciava sul mare e dove sicuramente si trovava la biblioteca dei «Libri regali» e il Museo.

Cesare si difese coraggiosamente nel palazzo, ma durante un attacco scoppiò un incendio nell'arsenale che si propagò a una parte del palazzo. In quell'occasione sarebbero andati distrutti numerosi libri che Cesare stesso intendeva trasportare a Roma – le fonti parlano di 40.000 rotoli –; alcuni affermarono addirittura che l'intera biblioteca fosse andata in fiamme. Quest'ultima ipotesi non è verosimile, soprattutto a causa dell'entità che avrebbe avuto un incendio del genere per il palazzo stesso. In ogni caso, si dice che anni dopo, Marco Antonio, mentre si trovava ad Alessandria in compagnia di Cleopatra, donò un gran numero di libri provenienti dalla biblioteca rivale di Pergamo, forse come compensazione per la precedente distruzione.

Inizia il declino

Con la caduta di Antonio e Cleopatra e il conseguente crollo del regno tolemaico d'Egitto, che cadde nelle mani di Roma, Alessandria entrò in un lento e inesorabile declino, e con essa anche la sua Biblioteca. Certamente continuò ad attrarre studenti e studiosi, come Diodoro Sículo o Strabone, e la sua fama superava i confini. Ma non esisteva più una corte reale che si preoccupasse di dotarla, e la città egiziana perdeva slancio rispetto a Roma, la capitale dell'Impero.

Il carattere della Biblioteca evolse. Si abbandonò la pretesa di completezza dei primi Tolomei, desiderosi di raccogliere tutto il sapere, compreso quello di altri popoli non greci, come le tradizioni egizie ed ebraiche o gli inni di Zoroastro, che furono opportunamente tradotti in greco.

Le varie crisi del II secolo, come la terribile peste Antonina che devastò l'Egitto, e soprattutto del III secolo, pieno di usurpazioni politiche e gravi conflitti, ebbero ripercussioni molto negative sulla vita culturale della città e in particolare sulla conservazione dei libri della Biblioteca. A peggiorare le cose, nel 272 l'imperatore Aureliano rasò al suolo Alessandria nel corso della sua campagna contro la regina Zenobia di Palmira. Anni dopo, sotto il regno di Diocleziano, la città subì un'altra importante devastazione che colpì il complesso palaziale.

La proclamazione del cristianesimo come religione ufficiale dell'Impero nel IV secolo ebbe conseguenze ancora più gravi per la biblioteca alessandrina. Sui suoi scaffali era stato raccolto il sapere del paganesimo classico, proprio il tipo di cultura che alcuni movimenti cristiani rifiutavano. Erano gli anni in cui figure come Sant'Antonio fuggivano nel deserto o in comunità monastiche dove si dedicavano esclusivamente alla preghiera e alla meditazione sulle Scritture.

Inevitabilmente, i vecchi libri della biblioteca tolemaica cessarono di interessare i seguaci della nuova religione. Ma non fu tutto. Le leggi contro il paganesimo promulgate dall'imperatore Teodosio furono sfruttate dai cristiani più fanatici per legittimare i loro attacchi contro i templi e le istituzioni pagane.

In questo modo, l'importante biblioteca del Serapeo, fondata da Tolomeo Evergetes – che alcuni autori confondono con la biblioteca reale, la vera Biblioteca di Alessandria – fu rasa al suolo nel 391 durante un «pogrom» antipagano istigato dal patriarca Teofilo.

Anni dopo, nel 415, la filosofa e scienziata Ipazia di Alessandria, forse l'ultima rappresentante della tradizione filosofica alessandrina, morì per mano di un gruppo di monaci cristiani istigati dal patriarca Cirillo, all'epoca successore di Teofilo, e con lei scomparve anche la sua preziosa biblioteca. Nello stesso periodo, il teologo spagnolo Orosio riferiva che, visitando la città, aveva trovato solo scaffali vuoti nei templi, senza alcun libro, nonostante la fama libraria di Alessandria.

Se la Biblioteca non era scomparsa del tutto, non c'è dubbio che nei decenni successivi il suo declino si accentuò. La violenza scuoteva ripetutamente la città, con continue guerre e scontri per il potere. All'inizio del VII secolo, la sanguinosa disputa per il trono di Bisanzio tra l'usurpatore Foca e il futuro imperatore Eraclio lasciò una scia di distruzione ad Alessandria. Non furono minori i danni causati, nel 618, dalla conquista dell'Egitto da parte dei persiani di Cosroe, che arrivarono a rubare la reliquia della Vera Croce di Gerusalemme, anche se Eraclio riuscì a riconquistare la città e tutto l'Egitto per Bisanzio.

L'invasione araba

Il colpo di grazia alla Biblioteca arrivò nel 640, quando l'Impero bizantino subì l'irruzione travolgente degli arabi e l'Egitto andò completamente perduto. La stessa Alessandria fu conquistata da un esercito musulmano comandato da Amr ibn al-As. E fu proprio questo generale che, secondo la tradizione, avrebbe distrutto la Biblioteca eseguendo un ordine del califfo Omar.

“Se quei libri sono in accordo con il Corano, non ne abbiamo bisogno, e se sono in contrasto con il Corano, devono essere distrutti”.

L'episodio è raccontato in dettaglio da un autore cristiano siriaco del XIII secolo, Bar-Hebraeus, che riferisce anche di un disperato tentativo di salvare i libri da parte del teologo Giovanni Filopono. Secondo questa fonte, il generale arabo Amr ibn al-As era una persona sensibile e colta e, dopo aver ascoltato le argomentazioni di Filopono, inviò al califfo Omar una lettera in cui chiedeva istruzioni su cosa fare dei libri della biblioteca.

Omar, rigoroso nelle sue convinzioni, rispose: «Se quei libri sono in accordo con il Corano, non ne abbiamo bisogno, e se sono in contrasto con il Corano, devono essere distrutti». L'ordine era chiaro e fu eseguito senza esitazione. Anche le fonti arabe, sebbene molto posteriori ai fatti, riconoscevano la distruzione; una di esse afferma addirittura che i libri furono usati come combustibile nei bagni della città e che ci vollero sei mesi per bruciarli tutti.

Alcuni autori ritengono che la Biblioteca sia scomparsa gradualmente

Questo epilogo è stato molto discusso dagli studiosi. Nel XVIII secolo, il grande storico britannico Edward Gibbon riteneva che la storia fosse inverosimile, un'invenzione per attribuire ai musulmani ciò che in realtà era stata responsabilità dei cristiani. Alcuni autori ritengono che la Biblioteca sia scomparsa progressivamente e che all'arrivo dei musulmani non fosse rimasto quasi nulla, anche se è possibile pensare che a quel tempo ci fossero molti libri nuovi, di teologia cristiana, insieme ad altri più antichi, come le opere aristoteliche a cui faceva riferimento lo stesso Filopono e che, secondo quanto si dice, riuscì a salvare.

Una biblioteca perduta per sempre

Che la storia sia vera o meno, il fatto è che le tracce della Biblioteca di Alessandria sono andate perdute per sempre, compiendo quello che sembra essere il destino di molte delle grandi biblioteche, quello di soccombere vittime della violenza, dell'intolleranza o della sfortuna. La storia è piena di episodi simili. Senza andare lontano, il 18 dicembre 2011 è andata a fuoco la biblioteca dell'Accademia delle Scienze d'Egitto, al Cairo, che ospitava 200.000 documenti risalenti al XVIII secolo, tra cui una preziosa copia originale della Descrizione dell'Egitto, e che contenevano fonti di inestimabile valore per la ricerca sul Paese del Nilo.