Wie ein Test bei ÖKO-TEST abläuft – von der Planung bis zu den Ergebnissen

Sie finden das ÖKO-TEST Logo auf Lebensmitteln oder Kosmetika, lesen unser Magazin oder informieren sich online über unsere Testergebnisse. Doch wie läuft so ein Test eigentlich ab? Das erklären wir Schritt für Schritt anhand unseres aktuellen Titeltests Früchtemüsli.40 Jahre ÖKO-TEST: Für unsere Jubiläums-Ausgabe haben wir 40 Früchtemüslis getestet. Anhand dieses Beispiels wollen wir Ihnen erklären, wie ein Test genau abläuft. Es geht um: die Plannung der Tests den Einkauf der Testkandidaten die Arbeit im Labor die Bewertung der Laboranalysen und die Aufbereitung der Testergebnisse. 1. Die Planung der Tests Von der Planung bis zu dem Zeitpunkt, an dem Sie die Ergebnisse eines Tests nachlesen können, kann schon mal ein Jahr vergehen. Dass wir für unsere Jubiläumsausgabe Müsli testen würden, stand jedenfalls weit im Vorfeld fest. Um zu planen, welche Tests in welcher Ausgabe des ÖKO-TEST Magazins oder online erscheinen, setzt sich die Chefredaktion regelmäßig mit Vertretern aus dem Projektmanagement und Redakteurinnen zusammen: Welche Testthemen passen saisonal und als Mix im Heft? Welcher Test hat das Potenzial zum Titeltest? Welche Substanzen stehen aktuell im Fokus wissenschaftlicher sowie verbraucher- und umweltpolitischer Diskussionen? Gibt es Anregungen und Ideen von Leserinnen und Lesern und durch Social Media? Hatten wir eine Produktgruppe schon mal im Test? Wenn ja, wann zuletzt? Welche Produktvarianten sind laut Marktanalyse gerade gefragt? Welche Parameter müssen wir – etwa beim Test Früchtemüsli – analysieren lassen? Welche Labore kommen dafür infrage? Diese und viele weitere Fragen stellen wir uns vor jedem Test, vor jeder Veröffentlichung – damit Sie beim Einkauf informiert entscheiden können, welche Produkte Ihr Geld wert sind. 2. Der Einkauf der Testkandidaten Ungefähr drei Monate bevor ein Test erscheint, schicken wir unser Einkaufsteam los – das selbstverständlich anonym unterwegs ist. Das gilt auch, wenn beauftragte Labore (Tief-)Kühlprodukte für Tests vor Ort besorgen, um die Kühlkette zu gewährleisten.Im Vorfeld legen die verantwortlichen Projektleiterinnen und -leiter fest, wie viele Produkte der Test umfassen soll, welche Marken möglichst berücksichtigt werden, wie viele Packungen pro Produkt wir inklusive Rückstellproben brauchen und welche Produktvariante getestet werden soll. Im Fall der Müslis beispielsweise "keine reinen Knuspermüslis". Wer nun denkt: "Cooler Job, den ganzen Tag shoppen", kann das gern mal ausprobieren, sollte aber wissen, dass wir prinzipiell chargengleich einkaufen. Das heißt: Von jeder der 40 Müsli-Marken im Test jeweils 14 Packungen mit der gleichen Chargennummer. Schräge Blicke vom Kassenpersonal sind da manchmal das geringste Problem. Was bei Früchtemüslis noch relativ unkompliziert sein mag, wird spätestens dann zu einer echten Herausforderung, wenn wir Kosmetika mit sehr geringer Füllmenge, etwa Kajalstifte, testen. Da braucht es, um ausreichend Probenmaterial für alle Analysen zu bekommen, schon mal bis zu 50 (!) Exemplare eines Produkts – chargengleich, wie gesagt. 3. Die Arbeit im Labor Rosinenpickerei im wahrsten Sinne des Wortes – und eine Übung in meditativer Konzentration: Um zu prüfen, ob im Müsli so viele Rosinen oder andere Trockenfrüchte enthalten sind wie deklariert, werden die Zutaten nach der Ankunft im Labor nach Frucht- und Getreideanteil sortiert und ausgewogen: Beim "QUID-Check" ist also echte Handarbeit gefragt.QUID steht für "Quantitative Ingredient Declaration", also die mengenmäßige Kennzeichnung der Zutaten. Wer sich fragt, wie viel Aufwand allein hinter diesem Prüfkriterium steckt, stelle sich ein Tablett vor, auf dem der Inhalt einer Müslipackung ausgebreitet ist – um die Bestandteile dann fein säuberlich voneinander zu trennen. Und das Ganze, wie im Test Früchtemüsli, 40 Mal... Kein Wunder, dass das Team für die sogenannte Präparation regelmäßig rotiert. Welche Fachkraft will schon rund um die (Stech-)Uhr Erbsen, äh, Rosinen zählen. Am Ende taucht die Geduldsarbeit übrigens an keiner Stelle in der Testtabelle auf, denn alle Müslizutaten waren innerhalb der Toleranzen korrekt deklariert. So werden die Proben vorbereitet Schockgefroren, zerquetscht oder geschreddert, mit Säure zersetzt oder im Brutschrank erwärmt – bei der Vorbereitung der Müsliproben für die Laboranalysen geht es ziemlich martialisch zu. So wird für die Untersuchungen auf Schwermetalle, Mineralölbestandteile, Schimmelpilzgifte oder Pestizide zunächst ein Homogenisat hergestellt: Dafür wird das Müsli zusammen mit Trockeneis in einen Behälter geschüttet, der aussieht wie eine Kombination aus Eismaschine, Küchenwaage und überdimensionierter Kaffeemühle.Auf Knopfdruck wird der Müsli-Mix darin laut knirschend zu einer Art Mehl vermahlen, portionsweise abgefüllt und kommt dann – speziell gekennzeichnet – in die unterschiedlichen Abteilungen des Labors (Bild oben links). Etwas anders läuft die Probenvorbereitung für die mikrobiologische Untersuchung ab, da e

Sie finden das ÖKO-TEST Logo auf Lebensmitteln oder Kosmetika, lesen unser Magazin oder informieren sich online über unsere Testergebnisse. Doch wie läuft so ein Test eigentlich ab? Das erklären wir Schritt für Schritt anhand unseres aktuellen Titeltests Früchtemüsli.

40 Jahre ÖKO-TEST: Für unsere Jubiläums-Ausgabe haben wir 40 Früchtemüslis getestet. Anhand dieses Beispiels wollen wir Ihnen erklären, wie ein Test genau abläuft. Es geht um:

- die Plannung der Tests

- den Einkauf der Testkandidaten

- die Arbeit im Labor

- die Bewertung der Laboranalysen

- und die Aufbereitung der Testergebnisse.

1. Die Planung der Tests

Von der Planung bis zu dem Zeitpunkt, an dem Sie die Ergebnisse eines Tests nachlesen können, kann schon mal ein Jahr vergehen. Dass wir für unsere Jubiläumsausgabe Müsli testen würden, stand jedenfalls weit im Vorfeld fest.

Um zu planen, welche Tests in welcher Ausgabe des ÖKO-TEST Magazins oder online erscheinen, setzt sich die Chefredaktion regelmäßig mit Vertretern aus dem Projektmanagement und Redakteurinnen zusammen: Welche Testthemen passen saisonal und als Mix im Heft? Welcher Test hat das Potenzial zum Titeltest? Welche Substanzen stehen aktuell im Fokus wissenschaftlicher sowie verbraucher- und umweltpolitischer Diskussionen?

Gibt es Anregungen und Ideen von Leserinnen und Lesern und durch Social Media? Hatten wir eine Produktgruppe schon mal im Test? Wenn ja, wann zuletzt? Welche Produktvarianten sind laut Marktanalyse gerade gefragt? Welche Parameter müssen wir – etwa beim Test Früchtemüsli – analysieren lassen? Welche Labore kommen dafür infrage?

Diese und viele weitere Fragen stellen wir uns vor jedem Test, vor jeder Veröffentlichung – damit Sie beim Einkauf informiert entscheiden können, welche Produkte Ihr Geld wert sind.

2. Der Einkauf der Testkandidaten

Ungefähr drei Monate bevor ein Test erscheint, schicken wir unser Einkaufsteam los – das selbstverständlich anonym unterwegs ist. Das gilt auch, wenn beauftragte Labore (Tief-)Kühlprodukte für Tests vor Ort besorgen, um die Kühlkette zu gewährleisten.

Im Vorfeld legen die verantwortlichen Projektleiterinnen und -leiter fest, wie viele Produkte der Test umfassen soll, welche Marken möglichst berücksichtigt werden, wie viele Packungen pro Produkt wir inklusive Rückstellproben brauchen und welche Produktvariante getestet werden soll. Im Fall der Müslis beispielsweise "keine reinen Knuspermüslis".

Wer nun denkt: "Cooler Job, den ganzen Tag shoppen", kann das gern mal ausprobieren, sollte aber wissen, dass wir prinzipiell chargengleich einkaufen. Das heißt: Von jeder der 40 Müsli-Marken im Test jeweils 14 Packungen mit der gleichen Chargennummer. Schräge Blicke vom Kassenpersonal sind da manchmal das geringste Problem.

Was bei Früchtemüslis noch relativ unkompliziert sein mag, wird spätestens dann zu einer echten Herausforderung, wenn wir Kosmetika mit sehr geringer Füllmenge, etwa Kajalstifte, testen. Da braucht es, um ausreichend Probenmaterial für alle Analysen zu bekommen, schon mal bis zu 50 (!) Exemplare eines Produkts – chargengleich, wie gesagt.

3. Die Arbeit im Labor

Rosinenpickerei im wahrsten Sinne des Wortes – und eine Übung in meditativer Konzentration: Um zu prüfen, ob im Müsli so viele Rosinen oder andere Trockenfrüchte enthalten sind wie deklariert, werden die Zutaten nach der Ankunft im Labor nach Frucht- und Getreideanteil sortiert und ausgewogen: Beim "QUID-Check" ist also echte Handarbeit gefragt.

QUID steht für "Quantitative Ingredient Declaration", also die mengenmäßige Kennzeichnung der Zutaten. Wer sich fragt, wie viel Aufwand allein hinter diesem Prüfkriterium steckt, stelle sich ein Tablett vor, auf dem der Inhalt einer Müslipackung ausgebreitet ist – um die Bestandteile dann fein säuberlich voneinander zu trennen. Und das Ganze, wie im Test Früchtemüsli, 40 Mal...

Kein Wunder, dass das Team für die sogenannte Präparation regelmäßig rotiert. Welche Fachkraft will schon rund um die (Stech-)Uhr Erbsen, äh, Rosinen zählen. Am Ende taucht die Geduldsarbeit übrigens an keiner Stelle in der Testtabelle auf, denn alle Müslizutaten waren innerhalb der Toleranzen korrekt deklariert.

So werden die Proben vorbereitet

Schockgefroren, zerquetscht oder geschreddert, mit Säure zersetzt oder im Brutschrank erwärmt – bei der Vorbereitung der Müsliproben für die Laboranalysen geht es ziemlich martialisch zu. So wird für die Untersuchungen auf Schwermetalle, Mineralölbestandteile, Schimmelpilzgifte oder Pestizide zunächst ein Homogenisat hergestellt: Dafür wird das Müsli zusammen mit Trockeneis in einen Behälter geschüttet, der aussieht wie eine Kombination aus Eismaschine, Küchenwaage und überdimensionierter Kaffeemühle.

Auf Knopfdruck wird der Müsli-Mix darin laut knirschend zu einer Art Mehl vermahlen, portionsweise abgefüllt und kommt dann – speziell gekennzeichnet – in die unterschiedlichen Abteilungen des Labors (Bild oben links). Etwas anders läuft die Probenvorbereitung für die mikrobiologische Untersuchung ab, da ein Eintrag von Keimen ausgeschlossen werden muss.

Um eine Kontamination zu verhindern, wird eine sterile Tüte in ein spezielles Gerät (Dilutor) gespannt, in die eine repräsentative Probenmenge gefüllt (Bild oben rechts) – und dann per Schlauch ein Nährmedium zugefügt wird. Anschließend wird das Ganze in einem Smasher zwischen Metallplatten zu einer trüben Flüssigkeit zerquetscht, in die die vorhandenen Keime übergehen.

Keimwachstum unter dem Deckel

Handarbeit und ein scharfes Auge statt hochkomplexer Labortechnik sind bei der mikrobiologischen Untersuchung der Müslis gefragt: Dafür wird eine kleine Menge der Keimprobe zunächst verdünnt, auf Agarplatten – Petrischalen mit einem pflanzlichen Geliermittel – pipettiert und mit einem Spatel verteilt. Oder die Probe wird mit flüssigem Agar übergossen und härtet aus.

In beiden Fällen kommen die präparierten Petrischalen anschließend in einen Brutschrank, wo sich die Keime unter den für sie jeweils idealen Wachstumsbedingungen vermehren. Das dauert je nach Keim einen bis fünf Tage. Dann werden die möglicherweise in den Müsliproben enthaltenen Schimmelpilze, Bakterien und die Gesamtkeimzahl in koloniebildenden Einheiten ausgezählt.

Analysen von Pestiziden, Schimmelpilzgiften & Co.

Induktiv gekoppelte Plasma-Massenspektrometrie (ICP-MS) oder Hochleistungsflüssigkeitschromatographie mit Fluoreszenzdetektor (HPLC-FLD): Diese Zungenbrecher sind nur zwei Beispiele für Analysemethoden, mit denen wir die Testprodukte in hoch spezialisierten, akkreditierten Laboren auf umfangreiche Parameter untersuchen lassen.

Im Fall der Müslis etwa auf Mineralölbestandteile, Pestizide, Schimmelpilzgifte, Blei und Cadmium, um nur einige zu nennen. Für die Schwermetallanalyse beispielsweise werden bis zu 40 Proben gleichzeitig in der Mikrowelle aufgeschlossen (siehe Artikelbild).

Für die Prüfung auf Mineralölbestandteile wird das "Müsli-Mehl" mit Lösemittel versetzt, die festen Bestandteile per Zentrifuge abgetrennt und auf einer Art Rüttelplatte mit Infrarotlicht und einer Lauge verseift. Der zurückbleibende Extrakt wird getrocknet, über Kieselgel gefiltert (Bild unten links) und in Glasfläschchen abgefüllt. Daraus wird jeweils eine kleine Probe entnommen, über einen Flüssigkeits- oder Gaschromatographen erfasst (Bild unten rechts) und per Computer ausgewertet.

4. Die Bewertung der Laboranalysen

Nach dem Laborbericht ist vor der Testtabelle. Sind die Analysen abgeschlossen und alle Ergebnisse laborintern abgesichert und auf Plausibilität geprüft, fasst das beauftragte Labor die gemessenen Gehalte in einem Prüfbericht an uns zusammen, der je nach Testumfang schon mal 20 Seiten oder länger sein kann.

Spätestens ab diesem Zeitpunkt ist die naturwissenschaftliche Expertise unserer Kolleginnen und Kollegen aus dem Projektmanagement gefragt. Die Lebensmittelchemikerinnen oder -technologen, Ökotoxikologen, Ökotrophologinnen oder Biologinnen ordnen die übermittelten Werte vor dem Hintergrund geltender Vorschriften, Grenzwerte und aktueller Schadstoffdiskussionen ein und interpretieren sie. Dafür sind sie auch immer wieder mit Behörden und Untersuchungsämtern im Austausch.

Parallel dazu geben sie die Laborergebnisse in die redaktionseigene Datenbank ein, in der alle Produkte des jeweiligen Tests mit Namen, Anbieter, Preis, Charge usw. erfasst sind. Aus diesen Datensätzen entstehen unsere Testtabellen mit den in Ampelfarben abgestuften Gesamturteilen. Jede Tabelle wird von mehreren Mitgliedern des Redaktionsteams mehrmals sorgfältig geprüft und anhand unserer Abwertungskriterien durchgerechnet.

5. Die Aufbereitung der Testergebnisse

Vor der Veröffentlichung der Testergebnisse gibt es noch jede Menge zu tun. Auch das ist, wie beinahe jeder Arbeitsschritt bei ÖKO-TEST, Teamarbeit. Die Projektleiter teilen den Anbietern der Testprodukte die Laborergebnisse mit und geben ihnen Gelegenheit, innerhalb einer Frist darauf zu reagieren und unter Umständen eigene Laboranalysen zu veranlassen.

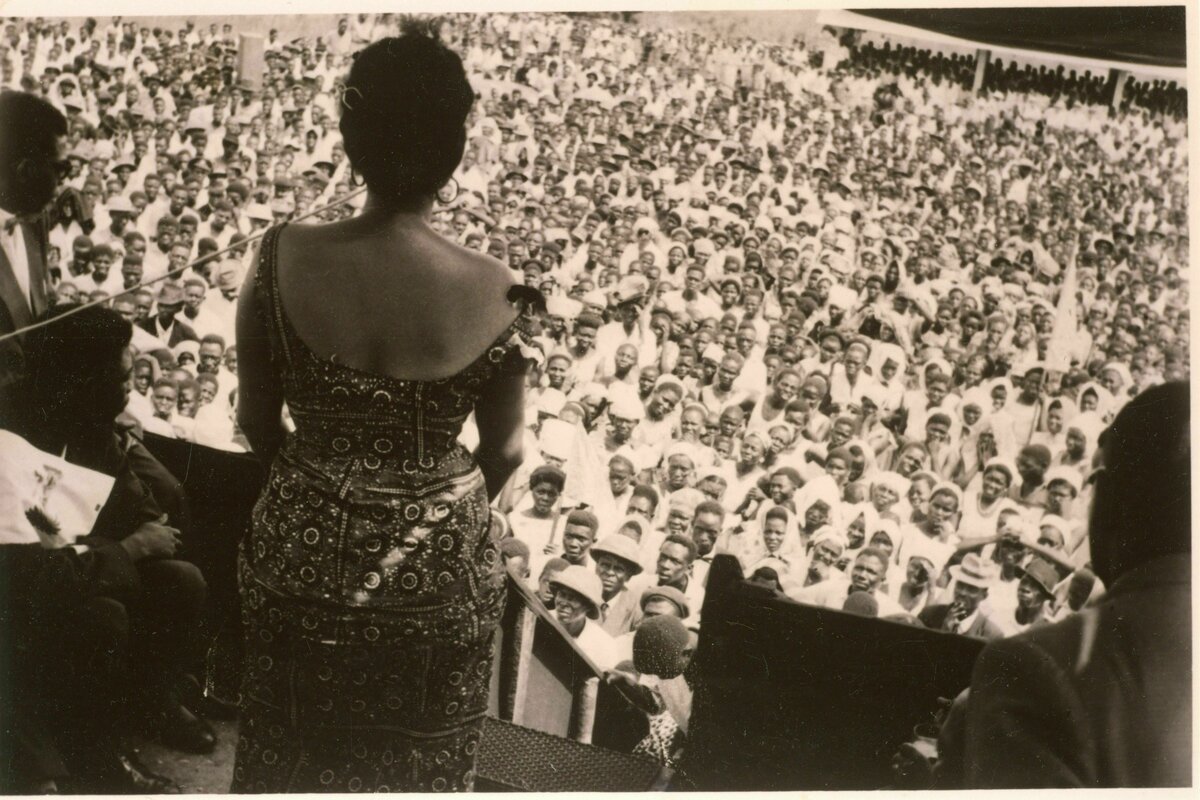

Diese Rückmeldungen, die Schadstoffrecherchen und unsere Abwertungsgrenzen werden für jeden Test in einem Dossier zusammengefasst – als Grundlage für die redaktionelle Aufarbeitung durch die Journalistinnen im Team, die den späteren Testbericht verfassen. Parallel recherchiert unsere Bildredaktion nach passenden Fotos, Grafiken oder Illustrationen für die Testveröffentlichung. Gleichzeitig werden alle Produkte eines Tests hausintern fotografiert.

Dann gestalten Art-Direktion und Grafikdesignerinnen aus den verschiedenen Elementen ein Layout für den jeweiligen Test. Ist der Text eingepasst und redigiert, wird der Testbericht an ein externes Korrektorat gesendet.

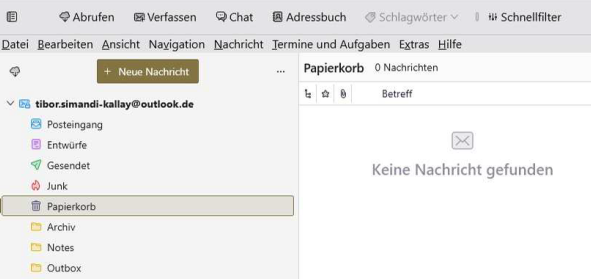

Nach weiteren Korrekturschleifen und der juristischen Prüfung aller Testberichte ist es dann endlich so weit: Unser Chef vom Dienst (CvD) schickt die fertig gestalteten Seiten an die Druckerei. Von dort wird das ÖKO-TEST-Magazin ausgeliefert und liegt, falls Sie es abonniert haben, wenig später in Ihrem Briefkasten, auf Ihrem Tablet oder dem Smartphone.

Weiterlesen auf oekotest.de:

,regionOfInterest=(1466,271)&hash=e0c08ae035d2160df1bb7a39ea17f14505e7de4ea4d31dcaa7f5c9da441fc391#)

,regionOfInterest=(981,663)&hash=4d4735059cc4c4b615911f464c7b575b0baeae84d724e35e70e7e545678eeca5#)

,regionOfInterest=(290,124)&hash=7a1acb7762952fc5a8dba1ad4bebac5a7cb22d6011b885c89f3c5ec443e52e6a#)