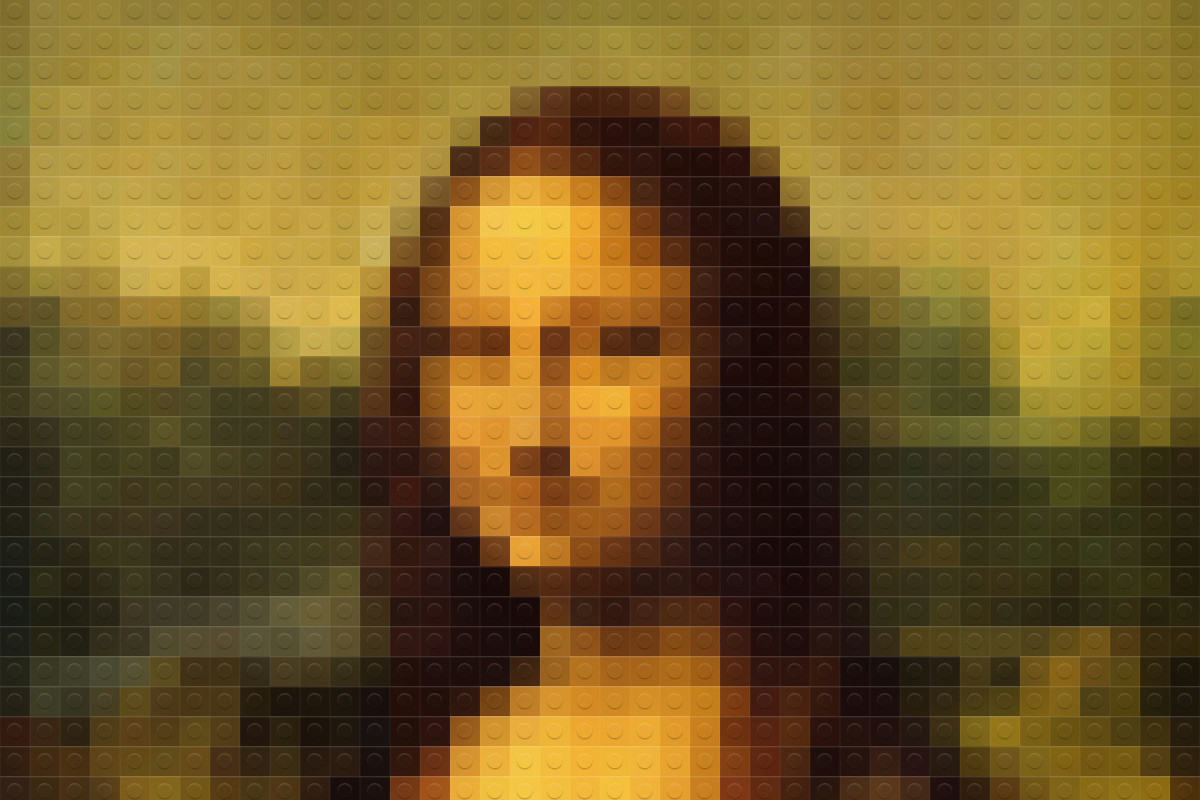

Das politische Potenzial von Memes – Interview mit Protestforscherin Lisa Bogerts

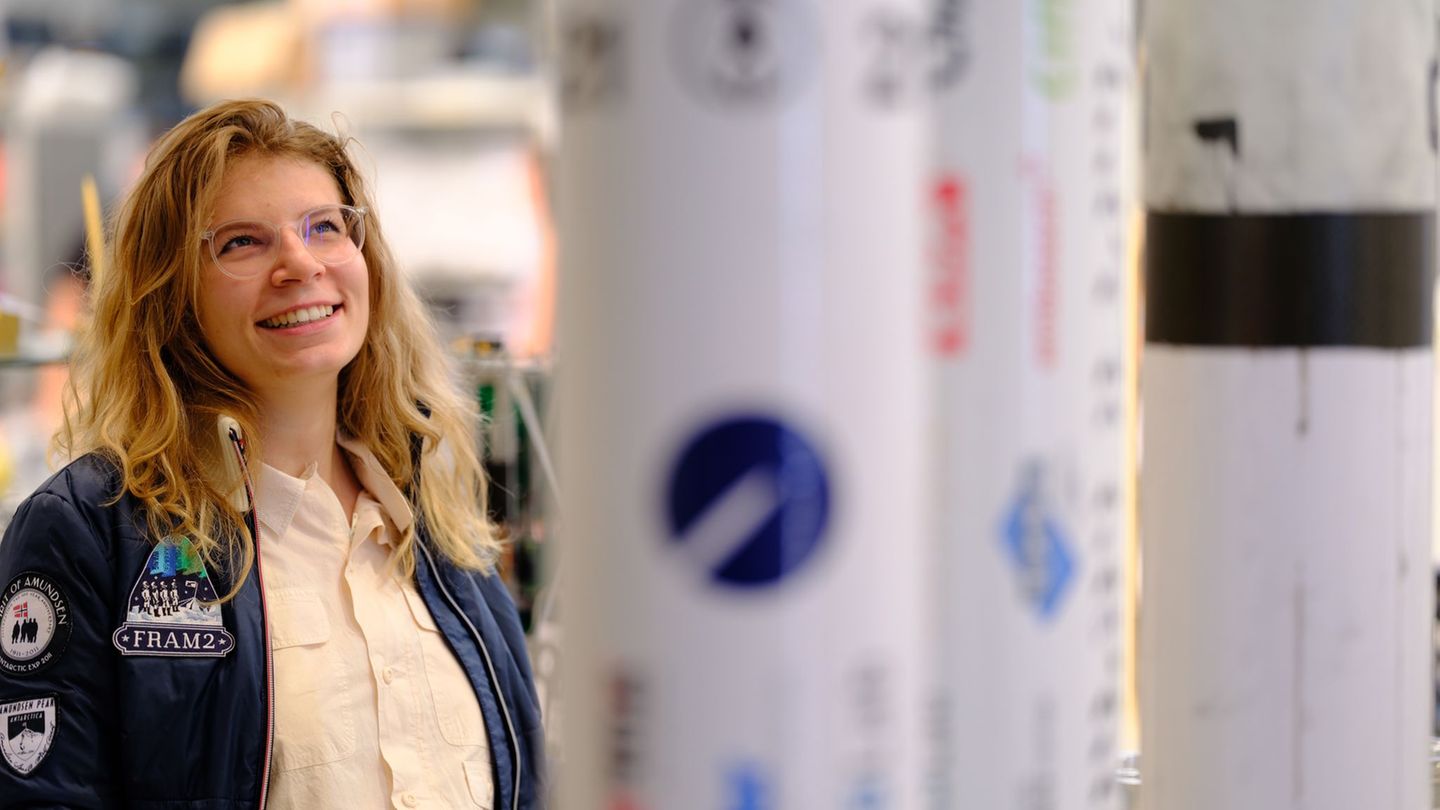

Sich in Memes auszudrücken, aber auch sie zu erkennen und lesen zu können, verlangt eine besondere Form der Medienkompetenz: Meme-Literacy ist gar nicht so leicht zu erlangen. Als ich davon las, dass die Protestforscherin Lisa Bogerts genau diese Fähigkeit als Seminar für Medienakteure anbietet (z.B. beim Journalismustag 2025), habe ich ihr ein paar Fragen zu […]

Sich in Memes auszudrücken, aber auch sie zu erkennen und lesen zu können, verlangt eine besondere Form der Medienkompetenz: Meme-Literacy ist gar nicht so leicht zu erlangen. Als ich davon las, dass die Protestforscherin Lisa Bogerts genau diese Fähigkeit als Seminar für Medienakteure anbietet (z.B. beim Journalismustag 2025), habe ich ihr ein paar Fragen zu dem Angebot geschickt. (Hier Lisa direkt auf LinkedIn kontaktieren)

Wenn ich mit professionellen Kommunikator:innen über Memes spreche, höre ich nicht selten, dass das was für junge Leute ist und sie keine Zeit haben, sich damit zu befassen. Warum bietet Ihr trotzdem einen Workshop zum Thema Memes an?

Alle Altersgruppen konsumieren Memes in ihrem Alltag. Viele Menschen sind sich nur nicht bewusst, dass das, worüber sie da gerade lachen – ob auf Social Media oder im Familienchat – ein Meme ist. Memes sind Gedanken- und Informationsschnipsel, die weitergegeben und dabei weiterentwickelt werden. Das reicht von digitalen Bildern über Kurzvideos bis zu Ausschnitten von Songs. Memes machen Spaß und kommentieren auch gesellschaftliche Entwicklungen topaktuell. Deshalb lohnt es sich aber auch, wenn sich professionelle Kommunikator:innen mit ihnen beschäftigen: Denn gerade in diesem „harmlosen“ Schein liegt ihr politisches Potenzial. Viele politische Organisationen und Bewegungen benutzen Memes gezielt, um politische Botschaften zu verbreiten. Weil ihre Bedeutung für die Meinungsbildung im digitalen Raum nicht mehr wegzudenken ist, sollten sich gerade Journalist:innen mit ihnen beschäftigen.

Der Workshop basiert auf einer Studie, an der du mitgearbeitet hast. Worum ging es da?

In der Studie der Bundesarbeitsgemeinschaft gegen Hass im Netz haben wir 40.000 Bilder ausgewertet, die in 1.675. demokratiefeindlichen, rechtsextremen und verschwörungsideologischen Telegramkänälen gepostet wurden. Wir haben die Memes unter diesen Bilder genauer analysiert und uns dabei gefragt, welche sozialen Gruppen auf ihnen abgewertet werden, mithilfe welche rhetorischen Strategien und ästhetischen Mittel das gemacht wird. Dabei haben wir 2.158 Memes gefunden, die sich abwertend über Frauen oder queere Menschen äußern oder rassistische, antimuslimische oder antisemitische Aussagen beinhalten. Das passierte meistens mithilfe von Humor, Ironie und Sarkasmus, aber oft auch durch Empörung, vermeintliche Fakten und Darstellung von marginalisierten Menschen als Bedrohung für die deutsche Mehrheitsgesellschaft.

Wie reagierst du, wenn zu dem Klischee-Bild von Memes als „albern“, „kindlich“ jetzt auch noch „gefährlich“ kommt?

Dann sage ich, Memes sind immer nur so gefährlich wie das Weltbild der Leute, die hinter ihnen stehen. Sie sind ja nicht per se gefährlich. Memes sind meistens ziemlich toll. Gerade deshalb sollte man sie ernst nehmen als Träger von Informationen, die eben auch die öffentliche Debatte und politische Meinungen beeinflussen können. So wie alle Kommunikationsmedien, können sie eben auch von Leuten benutzt werden, die ein menschenverachtendes Weltbild verbreiten wollen. Memes eignen sich vielleicht besonders gut dafür, komplexe Inhalte zu verkürzen, weirde Zusammenhänge herzustellen und sich über Menschengruppen lustig zu machen. Aber sie können ja auch für etwas Positives genutzt werden: die Zugehörigkeit stärken oder andere zum Lachen bringen, ohne dass es auf die Kosten marginalisierter Menschen geht.

Memes basieren oft auf Codes, die Botschaften im indirekten Sprechen oder in Bezüge verschlüsseln. Brauchen wir eine Art Meme-Literacy, die uns in die Lage versetzt, diese Codes besser zu verstehen?

In der Netzkultur allgemein ist es schwierig hinterherzukommen, was Codes und Bezüge angeht, weil sich alles wahnsinnig schnell verändert. Auch Memes setzen ein gewisses „Insiderwissen“ voraus, um ihre kulturelle Bedeutung und den Humor zu verstehen und um „dazu zu gehören“, indem man sie versteht und teilt. Eine gewisse kritische Medienkompetenz ist im Netz unerlässlich. Abgesehen vom konkreten Inhalt ist es aber sicher auch sinnvoll, allgemein die Funktionsweise von Memes zu verstehen: Was für einen Ursprung haben bestimmte Meme Templates und inwiefern könnte das etwas über ihre politische Botschaft aussagen? Was können subtile Abwertungsstrategien sein, die sich unter dem Deckmantel des Humors verstecken? Welche Codes stehen für Verschwörungstheorien oder rechte Stimmungsmache? Im besten Falle findet man eben keine und kann unbeschwert lachen und mit den Liebsten teilen.

Was ist der einfachste Weg, um einen Einstieg in die Welt der Memes zu bekommen?

Auf dem sozialen Medium (z.B. Instagram) einem Meme-Account der Wahl folgen (z.B. alman_memes2.0) und sich von da aus weiter tragen lassen, wohin der Humor einen trägt. Ich bin privat gar nicht auf Socials unterwegs, nutze aber inflationär GIFs in Messengerdiensten, wenn ich mit Freund:innen schreibe.

Gibt es auch etwas, was du persönlich an Memes magst?

Eigentlich alles. Außer eben, ihr Inhalt widerspricht meinen Werten.

Wer sich für den Workshop von Lisa Bogerts und Das NETTZ interessiert, kann Lisa direkt auf LinkedIn kontaktieren!

Mehr über Memes hier im Blog, auf dem Account komMEMEtare auf Instagram und im Buch „Meme – Muster digitaler Kommunikation„

,regionOfInterest=(675,363)&hash=643e0bd37eee0bc3d774036257b3b54dd4cbeb8d655c87dacd81ed43226becf5#)

,regionOfInterest=(613,296)&hash=60f57ea38bd02559351052717352c3e39220dad6eade31377eeb6cfc5c367766#)

,regionOfInterest=(1012,951)&hash=0e917e8c2eead89d1c6aa8e88a8f92e61499dca748b2b601eed83e4c67fea71a#)

,regionOfInterest=(1003,605)&hash=3d6cfe025ab61fed7ac88cf0073f7be4291b1cf36da8414d4a50853766dfb2c8#)