Was ÖKO-TEST bisher geschafft hat – und was wir noch erreichen wollen

Ein Aspekt zieht sich wie ein roter Faden durch die fast 40-jährige Geschichte von ÖKO-TEST: Der Verlag war seiner Zeit oft voraus. Ein Blick auf den ersten Müsli-Test von 1985 zeigt: Etliche Forderungen klangen damals vielleicht wild, sind aber heute längst Realität.Schwermetalle und Zucker, Punkt. Die Liste der Untersuchungen, die ÖKO-TEST 1985 für den ersten Müsli-Test durchgeführt hat, ist überschaubar. 40 Jahre ist das her: 40 Jahre ÖKO-TEST, 40 Jahre Müsli-Tests. Inzwischen haben wir mehr als 20 Mal Müsli mit Früchten, Rosinen oder Schokolade getestet, zarte und kernige Haferflocken und alle erdenklichen Frühstückscerealien. Seit 1985 hat sich jede Menge getan. Schwermetalle und Zucker? Klar, die Parameter spielen immer noch eine Rolle. Aber für unseren aktuellen Test von (natürlich) 40 Müslis haben wir eine lange Liste von Parametern untersucht, darunter mehr als 500 Pestizide, Schimmelpilzgifte, Mineralöl, den Fruchtanteil und die Keimbelastung – neben der Gesamtkeimzahl auch Schimmelpilze, E.-coli-Bakterien, Salmonellen und Bacillus cereus. Zudem prüften wir, ob die Hersteller unnötige Umkartons einsetzen, wir kontrollierten die Auslobungen der Hersteller auf gesundheitsbezogene Aussagen, auf Werbung mit Selbstverständlichkeiten, auf leere Umweltversprechen und checkten die Zutatenlisten. Ein immenser Aufwand. Wie so ein Test heute funktioniert, wie langfristig er geplant wird und wie aufwendig die Untersuchungen sind, lesen Sie hier: Wie ein Test bei ÖKO-TEST abläuft – von der Planung bis zu den Ergebnissen. Kampf für Umwelt- und Verbraucherschutz Schmälert das die Arbeit unserer Kolleginnen und Kollegen von vor 40 Jahren? Ganz und gar nicht. Denn die Gründerinnen und Gründer von damals, die kämpften mindestens genauso wie wir heute für Umwelt- und Verbraucherschutz. "Aber sie taten es in einer ganz anderen Zeit – und mit ganz anderen Mitteln", sagt Dr. Jürgen Steinert, Testressortleiter und stellvertretender Chefredakteur von ÖKO-TEST.Denn unsere Vorgängerinnen und Vorgänger kämpften in einer Zeit, in der die Umweltbelastung noch eine ganz andere war (Stichworte saurer Regen, Waldsterben, Ozonloch und 1986 der Reaktorunfall von Tschernobyl). In einer Zeit, in der Verbraucher- wie Umweltschutz noch ganz am Anfang standen. Das erste Bundesumweltministerium etwa, das gab es erst ein Jahr nach der Gründung von ÖKO-TEST. Und den Verbraucherzentrale Bundesverband? Den gibt es seit dem Jahr 2000. Und sie kämpften in einer Zeit, in der sie belächelt wurden – als "Ökos", als "Müslis" sogar – die Auswahl unseres Titeltests für die Jubiläumsausgabe ist natürlich kein Zufall. Das war unseren Gründerinnen und Gründern, so wie sie uns mit Schnäuzern und Wollpullovern, mit langen Haaren und Latzhosen von den Fotos aus den ersten ÖKO-TEST-Magazinen entgegenlächeln, aber ganz offensichtlich ziemlich egal. Denn davon ließen sie sich wenig beeindrucken, im Gegenteil. Sie ließen sich auch nicht davon beeindrucken, dass sie kein Geld hatten, keinen Verlag, keine Räumlichkeiten. Und bewiesen dabei, dass sie ihrer Zeit immer schon ein bisschen voraus waren. Crowdfunding ohne Social Media Das Geld sammelten sie einfach – Crowdfunding quasi, ganz ohne Internet und Social Media. "Das war mühsam, vor allem am Anfang", erzählt Christof Gassner, einer der Gründer von damals – und der erste Art-Direktor von ÖKO-TEST. Gassner ist heute 83, emeritierter Professor, vielfach ausgezeichnet. An die Gründung von ÖKO-TEST erinnert er sich gern, wenn auch etwas wehmütig. "800.000 Mark wollten wir damals zusammenbekommen – die Leute haben gedacht, wir spinnen, alle sagten, wir bräuchten mehrere Millionen." >> Das könnte Sie auch interessieren: Außergewöhnliches Design: Christof Gassner gestaltete erste ÖKO-TEST-MagazineAber unsere Kolleginnen und Kollegen von damals ließen sich von ihrem Vorhaben nicht abbringen. Gassner gestaltete zunächst die Anzeigen und Beteiligungsprospekte, mit denen die ersten ÖKO-TESTler um Kommanditisten warben – und als das Geld gesammelt war, druckten sie das erste Heft. "Von da an lief’s", erinnert sich Gassner daran, dass sie in den ersten zwei Jahren drei Millionen D-Mark sammelten. "Es gab ideologische Konflikte, viele Streitereien" Schon 1988 lag die Auflage bei 100.000 Exemplaren – ein unheimlicher Erfolg, extern. Intern hingegen lief es nicht immer so glatt. "Das war schon ein wilder Haufen", erinnert sich Gassner an die Gründerinnen und Gründer von ÖKO-TEST. "Es gab ideologische Konflikte, viele Streitereien", sagt er. "Die einen haben das Blatt als Hebel für die soziale Revolution gesehen, die anderen als reines Serviceblatt." Dabei war die Idee eine ganz andere – Gleichheit sollte eine zentrale Rolle spielen. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hielten über einen Verein, dem sie beitreten mussten, die Geschäftsanteile – und bekamen alle, ob Assistenz oder Redaktionsleiter, dasselbe Gehalt. Die Idee scheiterte allerdings schnell. "Die ursprüngliche allgemeine Gleichheit war nicht durchzuhalten",

Ein Aspekt zieht sich wie ein roter Faden durch die fast 40-jährige Geschichte von ÖKO-TEST: Der Verlag war seiner Zeit oft voraus. Ein Blick auf den ersten Müsli-Test von 1985 zeigt: Etliche Forderungen klangen damals vielleicht wild, sind aber heute längst Realität.

Schwermetalle und Zucker, Punkt. Die Liste der Untersuchungen, die ÖKO-TEST 1985 für den ersten Müsli-Test durchgeführt hat, ist überschaubar. 40 Jahre ist das her: 40 Jahre ÖKO-TEST, 40 Jahre Müsli-Tests. Inzwischen haben wir mehr als 20 Mal Müsli mit Früchten, Rosinen oder Schokolade getestet, zarte und kernige Haferflocken und alle erdenklichen Frühstückscerealien.

Seit 1985 hat sich jede Menge getan. Schwermetalle und Zucker? Klar, die Parameter spielen immer noch eine Rolle. Aber für unseren aktuellen Test von (natürlich) 40 Müslis haben wir eine lange Liste von Parametern untersucht, darunter mehr als 500 Pestizide, Schimmelpilzgifte, Mineralöl, den Fruchtanteil und die Keimbelastung – neben der Gesamtkeimzahl auch Schimmelpilze, E.-coli-Bakterien, Salmonellen und Bacillus cereus.

Zudem prüften wir, ob die Hersteller unnötige Umkartons einsetzen, wir kontrollierten die Auslobungen der Hersteller auf gesundheitsbezogene Aussagen, auf Werbung mit Selbstverständlichkeiten, auf leere Umweltversprechen und checkten die Zutatenlisten. Ein immenser Aufwand.

Wie so ein Test heute funktioniert, wie langfristig er geplant wird und wie aufwendig die Untersuchungen sind, lesen Sie hier: Wie ein Test bei ÖKO-TEST abläuft – von der Planung bis zu den Ergebnissen.

Kampf für Umwelt- und Verbraucherschutz

Schmälert das die Arbeit unserer Kolleginnen und Kollegen von vor 40 Jahren? Ganz und gar nicht. Denn die Gründerinnen und Gründer von damals, die kämpften mindestens genauso wie wir heute für Umwelt- und Verbraucherschutz. "Aber sie taten es in einer ganz anderen Zeit – und mit ganz anderen Mitteln", sagt Dr. Jürgen Steinert, Testressortleiter und stellvertretender Chefredakteur von ÖKO-TEST.

Denn unsere Vorgängerinnen und Vorgänger kämpften in einer Zeit, in der die Umweltbelastung noch eine ganz andere war (Stichworte saurer Regen, Waldsterben, Ozonloch und 1986 der Reaktorunfall von Tschernobyl). In einer Zeit, in der Verbraucher- wie Umweltschutz noch ganz am Anfang standen.

Das erste Bundesumweltministerium etwa, das gab es erst ein Jahr nach der Gründung von ÖKO-TEST. Und den Verbraucherzentrale Bundesverband? Den gibt es seit dem Jahr 2000. Und sie kämpften in einer Zeit, in der sie belächelt wurden – als "Ökos", als "Müslis" sogar – die Auswahl unseres Titeltests für die Jubiläumsausgabe ist natürlich kein Zufall.

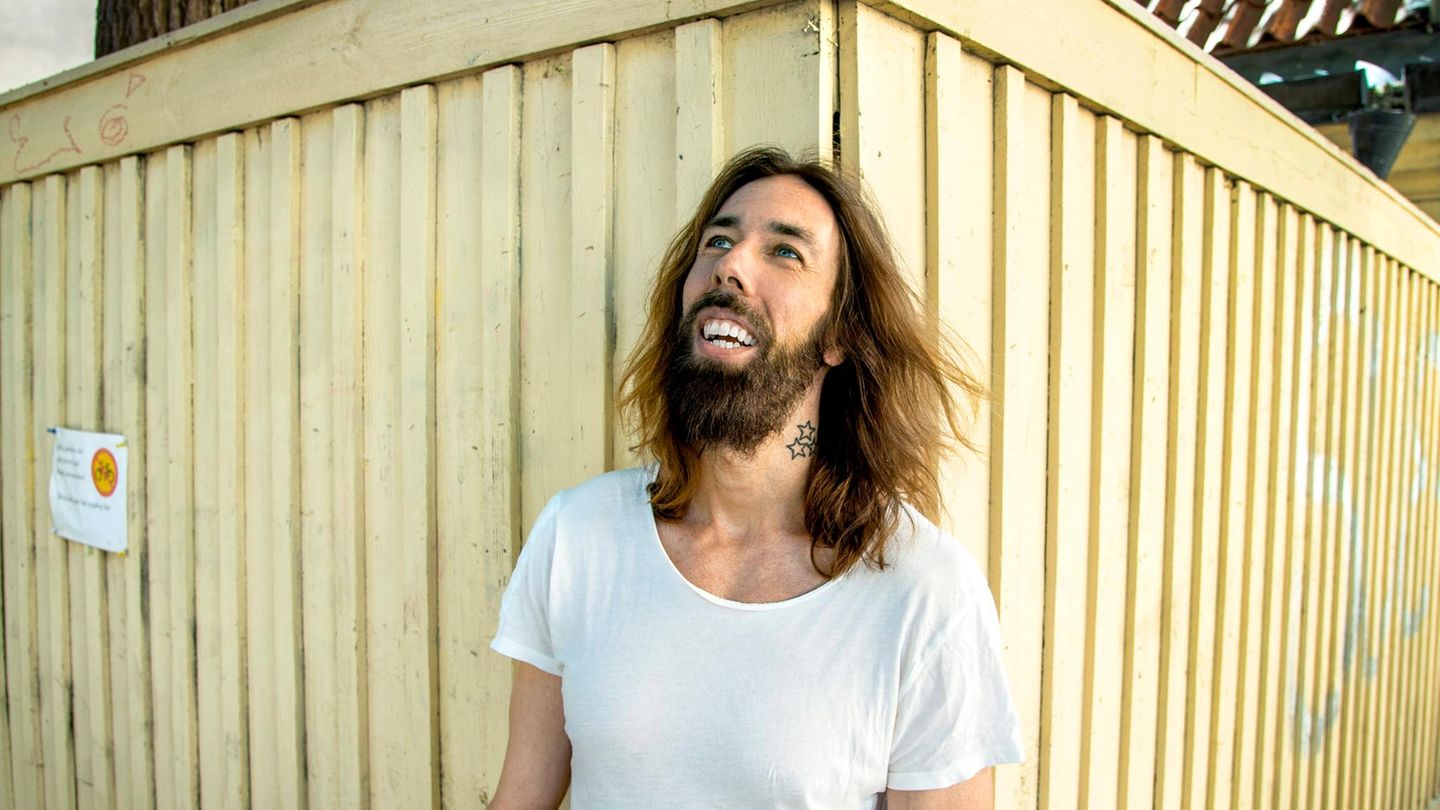

Das war unseren Gründerinnen und Gründern, so wie sie uns mit Schnäuzern und Wollpullovern, mit langen Haaren und Latzhosen von den Fotos aus den ersten ÖKO-TEST-Magazinen entgegenlächeln, aber ganz offensichtlich ziemlich egal. Denn davon ließen sie sich wenig beeindrucken, im Gegenteil. Sie ließen sich auch nicht davon beeindrucken, dass sie kein Geld hatten, keinen Verlag, keine Räumlichkeiten. Und bewiesen dabei, dass sie ihrer Zeit immer schon ein bisschen voraus waren.

Crowdfunding ohne Social Media

Das Geld sammelten sie einfach – Crowdfunding quasi, ganz ohne Internet und Social Media. "Das war mühsam, vor allem am Anfang", erzählt Christof Gassner, einer der Gründer von damals – und der erste Art-Direktor von ÖKO-TEST.

Gassner ist heute 83, emeritierter Professor, vielfach ausgezeichnet. An die Gründung von ÖKO-TEST erinnert er sich gern, wenn auch etwas wehmütig. "800.000 Mark wollten wir damals zusammenbekommen – die Leute haben gedacht, wir spinnen, alle sagten, wir bräuchten mehrere Millionen."

>> Das könnte Sie auch interessieren: Außergewöhnliches Design: Christof Gassner gestaltete erste ÖKO-TEST-Magazine

Aber unsere Kolleginnen und Kollegen von damals ließen sich von ihrem Vorhaben nicht abbringen. Gassner gestaltete zunächst die Anzeigen und Beteiligungsprospekte, mit denen die ersten ÖKO-TESTler um Kommanditisten warben – und als das Geld gesammelt war, druckten sie das erste Heft. "Von da an lief’s", erinnert sich Gassner daran, dass sie in den ersten zwei Jahren drei Millionen D-Mark sammelten.

"Es gab ideologische Konflikte, viele Streitereien"

Schon 1988 lag die Auflage bei 100.000 Exemplaren – ein unheimlicher Erfolg, extern. Intern hingegen lief es nicht immer so glatt. "Das war schon ein wilder Haufen", erinnert sich Gassner an die Gründerinnen und Gründer von ÖKO-TEST. "Es gab ideologische Konflikte, viele Streitereien", sagt er. "Die einen haben das Blatt als Hebel für die soziale Revolution gesehen, die anderen als reines Serviceblatt."

Dabei war die Idee eine ganz andere – Gleichheit sollte eine zentrale Rolle spielen. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hielten über einen Verein, dem sie beitreten mussten, die Geschäftsanteile – und bekamen alle, ob Assistenz oder Redaktionsleiter, dasselbe Gehalt. Die Idee scheiterte allerdings schnell.

"Die ursprüngliche allgemeine Gleichheit war nicht durchzuhalten", räumte Jürgen Räuschel († 2005), Gründer von ÖKO-TEST, Jahre später in einem Beitrag für das Buch "Alltag Ökologie Design" ein, das Gassner herausgegeben hat. Für die ersten neun Monate wurde Räuschel alleiniger Chef – "sonst wäre vor lauter Diskussion das Blatt nie herausgekommen", stellte er in dem Beitrag fest.

Müsli im Test: Damals und heute

Aber kommen wir zurück zu der überschaubaren Liste an Untersuchungen, die ÖKO-TEST damals, 1985, für den ersten Müsli-Test in Auftrag gegeben hat: Schwermetalle und Zucker, Punkt.

Warum ausgerechnet Zucker, wenn die Checkliste so kurz ist? Weil damals niemand beim Einkauf überhaupt eine Chance hatte, zu erkennen, wie hoch der Zuckergehalt von Lebensmitteln war. Es stand einfach nicht auf der Verpackung. "Wir Verbraucher tappen also im Süßen", schrieb der Kollege damals.

Kein "Verbrauchererziehungsinstitut"

Das süßeste Produkt im 1985er-Test, das Dr. Oetker Schoko Müsli, enthielt immerhin fast 29 Prozent Zucker. Die Reaktion von Dr. Oetker auf den damaligen Test war überraschend ehrlich: "Der Verbraucher will das Müsli so, also stellen wir es so her. Wir sind schließlich kein Verbrauchererziehungsinstitut, sondern ein Wirtschaftsunternehmen", hieß es aus der damaligen Presseabteilung – heute eine undenkbare Reaktion.

Noch krasser war der Zuckeranteil in dem Baby Müsli von Hipp, mit rund 28 Prozent auch an der Spitze aller Testprodukte. Wohlgemerkt, ein Baby-Müsli. Der Zucker in dem Müsli sei praktisch nicht relevant für Karieserkrankungen, teilte Hipp 1985 mit, schließlich verweile die Nahrung ja nur kurz im Mund. Auch das eine Herstellerreaktion, die wir so heute ganz sicher nicht mehr bekommen würden. Aber die Industrie damals, die zeigte sich wenig begeistert von der Gründung ÖKO-TESTs. Viele andere Unternehmen klagten sogar gegen die Veröffentlichung von Testergebnissen – fast immer ohne Erfolg.

"Die Industrie soll endlich deklarieren, wie viel Zucker und Salz sie den Fertigprodukten zufügt", forderten die Kolleginnen und Kollegen damals. Mehr als 30 Jahre waren sie damit ihrer Zeit voraus; erst seit 2016 ist die Nährwertkennzeichnung auf Lebensmitteln verpflichtend. Heute, 40 Jahre später, stecken laut Deklaration in den Baby Müslis von Hipp zwischen 4 und 13 Gramm, jeweils ohne zugesetzten Zucker. Und auf jeder Verpackung der Hinweis: Schon ab dem ersten Zähnchen auf die Zahnpflege achten. Na also!

Verbot von Zuckerzusätzen in Babytees: Das war ein langer Weg

Im gleichen Artikel warnte der Kollege 1985 vor gesüßten Tees für Säuglinge, die damals weit verbreitet waren. Jahrzehntelang untersuchte ÖKO-TEST immer wieder gezuckerte Babytees und warnte vor den Schäden des Dauernuckelns in einer Zeit, in der Hunderttausende Kleinkinder massive Kariesprobleme hatten, weil sie den von der Industrie als "Einschlafhilfe" angepriesenen Zuckertee aus Plastikfläschchen tranken, die sie selbst halten konnten.

- 1994 titelten wir etwa: "Babytees: Noch immer zuckersüß".

- 2011: "Babytees: Oh, wie süß!".

- 2013, schon etwas genervt: "Wir sind sauer".

Zuckerzusätze in Tees und anderen Getränken für Babys sind seit 2020 verboten – das war ein langer Kampf, aber auch hier war ÖKO-TEST seiner Zeit weit voraus. Das Zuckerproblem ist in Babytees also gelöst – dafür hat sich Fenchel vom Hebammentipp zum Problemstoff entwickelt.

Mehr dazu lesen Sie hier: Babytee im Test: Warum der Stoff Estragol ein großes Problem ist

Lebensmitteln, die sich gezielt an Kinder richten, enthalten oft viel Zucker. Besonders unverschämt: Viele Hersteller bewerben die extrem süßen Produkte als gesund. Wir haben uns die Tricks der Industrie angeschaut – und 40 Kinderlebensmittel unter die Lupe genommen.

Werbeversprechen in der Kritik

Die nächste Forderung von damals: "Und sie (die Industrie) muss aufhören, im Zusammenhang mit Salz und Zucker von Gesundheit zu sprechen" – wir kritisieren heute zwar noch regelmäßig Werbeversprechen; mit denen von damals haben die heutigen allerdings nicht viel gemein. Die ersten ÖKO-TESTler forderten das zu einer Zeit, in der die Milchschnitte als "Alternative zum Pausenbrot" mit "gesundem Weizen und Milch" beworben wurde und Ferrero Nutella mit den "unentbehrlichen Lebensbausteinen" Eiweiß, Kalzium und Eisen als "wertvoll" vermarktete.

Im Rückblick ironisch, seit die Weltgesundheitsorganisation WHO rotes Fleisch 2015 als "wahrscheinlich krebserregend" eingestuft hat: die Werbung der Fruchtzwerge damit, "so wertvoll wie ein kleines Steak" zu sein. Auch hier war ÖKO-TEST seiner Zeit voraus. Denn gesundheitsbezogene Werbung, die konkrete Versprechen macht, ist seit 2006 streng reguliert.

Und die Weltgesundheitsorganisation WHO fordert Hersteller ungesunder Lebensmittel dazu auf, ihre Werbung dafür wenigstens nicht mehr an Kinder zu richten – ein erster Vorstoß, diese Praxis in Deutschland auch wirklich zu verbieten, ist vergangenes Jahr erst einmal gescheitert. Immerhin geht Großbritannien jetzt mit diesem Beispiel voran.

ÖKO-TEST hatte "Shrinkflation" schon 1985 auf dem Schirm

Auch die heute viel kritisierte Shrinkflation kritisierten die Gründerinnen und Gründer damals, bevor es den Begriff überhaupt gab: "Der erste Eindruck nach dem Öffnen der Dr.-Oetker-Schoko-Müsli-Packung: viel Luft, wenig Inhalt", schrieb der Redakteur damals, "das Müsli füllt kaum zwei Drittel des Verpackungskartons." Gesetzlich hat sich hier bisher noch nicht viel getan – immerhin hat es das Thema aber auf die politische Agenda geschafft.

"Was sich durch die gesamte Geschichte von ÖKO-TEST zieht, ist, dass wir immer ganz vorn mit dabei waren", stellt Jürgen Steinert fest. Der Testressortleiter arbeitet seit mehr als 20 Jahren für ÖKO-TEST und denkt dabei etwa an Pestizidfunde in Babycremes, an Mineralöl, Bisphenol A, Acrylamid und Fettschadstoffe in Lebensmitteln oder Anilin in Kinderspielzeug.

"Mit vielen unserer Tests haben wir sogar die Gesetzgebung beeinflusst", fügt Steinert hinzu. "Oft sind wir die ersten, die warnen", stellt der promovierte Lebensmittelchemiker fest – etwa als die ersten E-Zigaretten auf den Markt kamen. "Da haben wir einen Shitstorm verursacht, als wir veröffentlichten, wie viele giftige Verbindungen die Produkte freisetzen; heute warnt jeder Lungenfacharzt davor."

Oder damals, 1997. Da wies ÖKO-TEST als erste Institution überhaupt genmanipuliertes Soja in Lebensmitteln nach – konkret in Nuss-Nougat-Cremes. Damals mussten die Lebensmittel nicht gekennzeichnet werden – inzwischen gilt längst eine Kennzeichnungspflicht gentechnisch veränderter Lebensmittel, die letztlich zur Folge hatte, dass sich diese Produkte auf dem europäischen Markt nie durchgesetzt haben.

Komplizierte Tests, komplizierte Zeiten

Dass Tests heute viel aufwendiger sind als 1985? "Das liegt in der Natur der Sache", sagt Steinert. "Schließlich hat es im Laufe der Zeit immer mehr wissenschaftliche Erkenntnisse gegeben, und auch die Analysemethoden sind immer feiner, immer empfindlicher geworden. Wir können heute Dinge nachweisen, da konnte man 1985 nur von träumen." So kamen immer mehr Parameter hinzu.

Auch inhaltlich verschoben sich die Schwerpunkte. Denn 2025 reicht es auch den Verbraucherinnen und Verbrauchern nicht mehr zu wissen, welche Butter schadstofffrei ist. Sie wollen auch wissen, wie die Kühe gelebt haben, die die Milch dafür gaben, wie viel Platz sie hatten, ob sie Hörner behalten durften.

Auch beim Ketchup interessiert heute nicht mehr nur in welchem am meisten Zucker steckt. Stammen die Tomaten aus China, und wenn ja, mussten Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter sie pflücken?

Wie viel Geld haben die Landwirtinnen und Landwirte für den Kakao, den Kaffee oder Tee bekommen, den sie angebaut haben? Welche Pestizide mussten sie spritzen, und haben sie Schulungen und Schutzkleidung bekommen?

Enthält die Kunststoffverpackung des Duschgels recyceltes Plastik und wenn ja, wie viel? Stammt der Glitzer aus dem Kajal aus indischen Minen, und wenn ja, können die Hersteller Kinderarbeit ausschließen?

Der Kajal darf in vielen Kosmetiktaschen nicht fehlen. Ob für einen dezenten Alltagslook oder dramatische Smokey Eyes – Kajalstifte sind echte Multitalente in der Welt der dekorativen Kosmetik. Doch was steckt eigentlich in ihnen? Wir haben 19 Produkte überprüft.

Es gibt noch jede Menge zu tun

Tests heute sind komplizierter geworden, umfassender. Aber das sind die Probleme auch. 1985 ging es beim Thema Umweltschutz ganz konkret um sterbende Fische im Rhein, um sauren Regen und das Waldsterben in Deutschland.

Heute geht es um den Schutz der Ozeane, um den Erhalt der Artenvielfalt, um globalen Klimaschutz. Viele der Verbraucherschutz-Probleme von damals sind gelöst oder kleiner geworden – Lebensmittel, Spielzeug und Kosmetika sind sicherer, in der Regel enthalten sie weniger Schadstoffe.

Auf den Verpackungen stehen viel mehr wichtige Informationen als 1985. Und viele der ganz wilden Werbeversprechen sind verschwunden. Das heißt aber nicht, dass uns langweilig wird. Es gibt noch jede Menge zu tun.

Welche Kämpfe ÖKO-TEST heute führt

Wir führen andere Kämpfe als unsere Kolleginnen und Kollegen von damals: dafür, dass die Industrie ihre Produkte wirklich klimafreundlicher macht – und nicht nur so tut, als ob. Dafür, dass sie Menschen in den Anbauländern etwa von Tee, Kaffee und Kakao nicht ausbeutet.

Dafür, dass sie auf die Ewigkeitschemikalien PFAS, Mikroplastik und flüssige Kunststoffe verzichtet, die die Umwelt belasten. Dafür, dass sie Tiere nicht in zu enge Ställe pfercht, ihnen kein Gentechnik-Futter gibt und sie ihre Schwänze, ihrer Hörner oder Schnäbel behalten dürfen.

Dafür, dass sie in Deutschland verbotene Pestizide nicht trotzdem hier produziert, um sie dann in andere Länder mit lascheren Vorschriften zu exportieren – ganz so, als seien diese giftigen Stoffe dort weniger giftig für die Menschen und die Umwelt.

In Deutschland leben im Jahr circa 50 Millionen Mastschweine und fast 30 Millionen Puten. Die meisten werden systematisch verstümmelt, um sie an Haltungsbedingungen anzupassen, die eigentlich nicht artgerecht sind. Das Problem ist somit der Mensch, nicht das Tier.

Denn: Ja, die Produkte sind sicherer geworden. Aber nicht alle sind sicher. Und nicht gut im umfassenden Sinn. Viele Probleme hat die Industrie einfach ausgelagert, in andere Länder. Oder hinter die verschlossenen Tore der Massentierhaltung. Und viele Probleme wie Ewigkeitschemikalien, Mikroplastik, Mineralöl oder Gentechnik tauchen neu auf.

Natürlich, ein bisschen schmunzeln wir beim Blick auf die "Müslis" von damals. Beim Blick auf die Wollpullover, die Schnäuzer, die Latzhosen und die langen Haare. Aber wir schmunzeln liebevoll. Und nicht mehr als unsere Nachfolgerinnen und Nachfolger das eines Tages tun werden. Denn Stillstand ist keine Option für ÖKO-TEST. Es gibt noch immer viel zu tun.

Weiterlesen auf oekotest.de:

,regionOfInterest=(1466,271)&hash=e0c08ae035d2160df1bb7a39ea17f14505e7de4ea4d31dcaa7f5c9da441fc391#)

,regionOfInterest=(981,663)&hash=4d4735059cc4c4b615911f464c7b575b0baeae84d724e35e70e7e545678eeca5#)

,regionOfInterest=(290,124)&hash=7a1acb7762952fc5a8dba1ad4bebac5a7cb22d6011b885c89f3c5ec443e52e6a#)