Sicuri che Leone XIV sia dalla parte dei lavoratori?

Sono passate poche settimane da quando si sono potuti constatare i danni di uno sport diffuso: la citazione a vanvera di testi mai letti. Il testo in questione era il […]

Sono passate poche settimane da quando si sono potuti constatare i danni di uno sport diffuso: la citazione a vanvera di testi mai letti. Il testo in questione era il Manifesto di Ventotene, che a sinistra veniva celebrato in quanto scritto socialista e a destra condannato per la stessa ragione. Peccato che, a leggerlo, se ricava una impostazione neoliberale, alla base degli evidenti e solidi punti contatti tra il pensiero di Altiero Spinelli e i programmi dei padri dell’Europa di Maastricht.

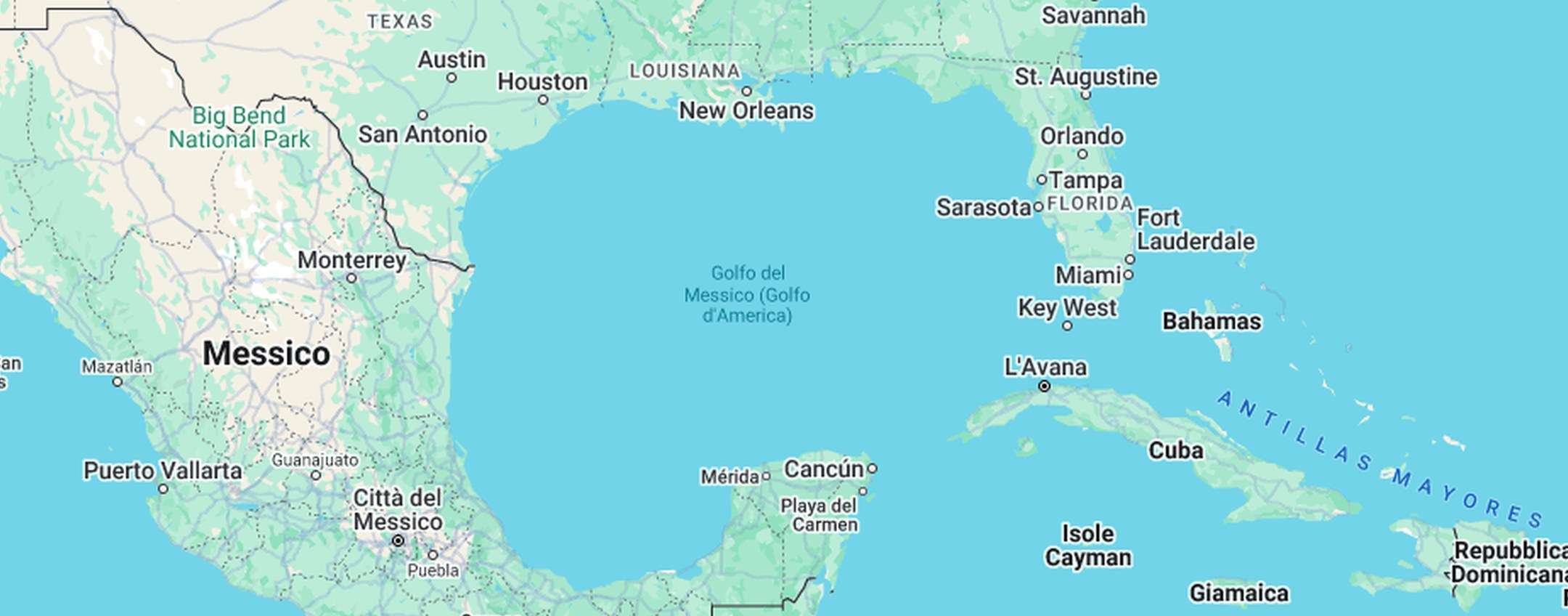

Stesso schema per un testo evocato per identificare l’orientamento del nuovo Papa, lo statunitense Leone XIV (e sottolineo statunitense: per stigmatizzare i molti commentatori che hanno parlato del primo Papa americano… come se un argentino non lo fosse).

Il testo di cui parliamo è l’enciclica Rerum novarum, promulgata il 15 maggio 1891 da Leone XIII e considerata il documento fondativo della dottrina sociale della Chiesa cattolica. Di qui la conclusione che Robert Prevost è attento alle condizioni dei lavoratori, di cui l’enciclica in effetti si occupa, ed è pertanto un progressista (per quanto un Papa lo possa essere).

Se però si legge l’enciclica Rerum novarum, la si colloca nel contesto in cui è stata scritta e la si considera alla luce dei suoi sviluppi, il giudizio cambia decisamente. Certo, è dedicata ai «proletari che per la maggior parte si trovano in assai misere condizioni indegne dell’uomo», agli «operai… soli e indifesi in balìa della cupidigia dei padroni e di una sfrenata concorrenza». Queste espressioni non indicano però una professione di vicinanza ai più deboli, né tantomeno la volontà di denunciare lo sfruttamento capitalista a partire dalle analisi dei socialisti, di cui in effetti si riprende il linguaggio. Sono espressioni concepite al contrario per simulare un’attenzione per gli ultimi, e per celare così il principale intento del documento: illudere circa la possibilità di includere i lavoratori nell’ordine capitalista per sopire la loro volontà di emanciparsi attraverso il suo rovesciamento.

L’enciclica Rerum novarum non esprime insomma l’adesione alle ragioni dei proletari, bensì la volontà di trovare una soluzione al conflitto di classe per consentire così al capitalismo di sopravvivere. Più precisamente mostra la volontà di neutralizzare il conflitto attraverso forme di pacificazione sociale destinate a non mettere in discussione l’ordine costituito, e anzi a impedire che la democrazia possa produrre un simile risultato.

Ricaviamo questo schema dall’affermazione secondo cui la miseria dei proletari costituisce una diretta conseguenza della soppressione delle «corporazioni di arti e mestieri», avvenuta nel corso del Settecento «senza nulla sostituire in loro vece» e dunque «allontanandosi dallo spirito cristiano». Di qui la soluzione: il ripristino di un ordine premoderno, incentrato sulla collaborazione di classe presidiata dal corporativismo.

Che il tutto sia stato concepito per soffocare il conflitto sociale, lo ricaviamo dagli sviluppi della dottrina sociale della Chiesa cattolica, e in particolare dall’enciclica che ha celebrato i quarant’anni della Rerum novarum, ovvero l’enciclica Quadrigesimo anno promulgata il 15 maggio 1931 da Papa Pio XI: in pieno regime fascista e due anni dopo la firma dei Patti lateranensi. Lì il corporativismo viene celebrato come un mezzo per ottenere la «salvezza e prosperità pubblica della nazione» e in questo modo finisce per non distinguersi dal corporativismo fascista: il corporativismo in cui più marcata è l’attribuzione allo Stato del compito di neutralizzare il conflitto sociale, per consentire al capitalismo di prosperare al riparo della partecipazione democratica.

Il contrasto con il modello che la Costituzione avrebbe fatto proprio è evidente. Se l’enciclica Rerum novarum prima e l’enciclica Quadrigesimo anno poi predicano la collaborazione di classe, la Carta fondamentale valorizza il conflitto sociale, che semplicemente vuole sia condotto ad armi pari. È questo il senso profondo del principio di uguaglianza sostanziale e il significato della sua affermazione in un ordine incentrato sulla democrazia economica oltre che sulla democrazia politica.

Insomma, se proprio si vuole sostenere la tensione progressista del nuovo Papa, occorre passare da altre vicende rispetto a quelle che lo mettono in collegamento con Leone XIII. Ma forse non ve ne sono, e lo sgangherato riferimento alla dottrina sociale della Chiesa non fa altro che confermarlo.