L’Italia è laica ma da 160 anni è il primo finanziatore della Chiesa, giubilei e conclavi inclusi

Il peso economico della Chiesa cattolica sulle casse pubbliche italiane non è un dettaglio: ogni anno l’apparato ecclesiastico costa allo Stato circa 6,7 miliardi di euro, con l’8x1000, l’insegnamento della religione nelle scuole pubbliche, le esenzioni IMU, i contributi pubblici a scuole e università cattoliche, servizi appaltati a organizzazioni religiose, sconti su canoni e tributi locali, l’acqua gratuita. Ed è solo il flusso ordinario, a cui si aggiungono le spese di eventi straordinari come il Conclave e il Giubileo. L'articolo L’Italia è laica ma da 160 anni è il primo finanziatore della Chiesa, giubilei e conclavi inclusi proviene da THE VISION.

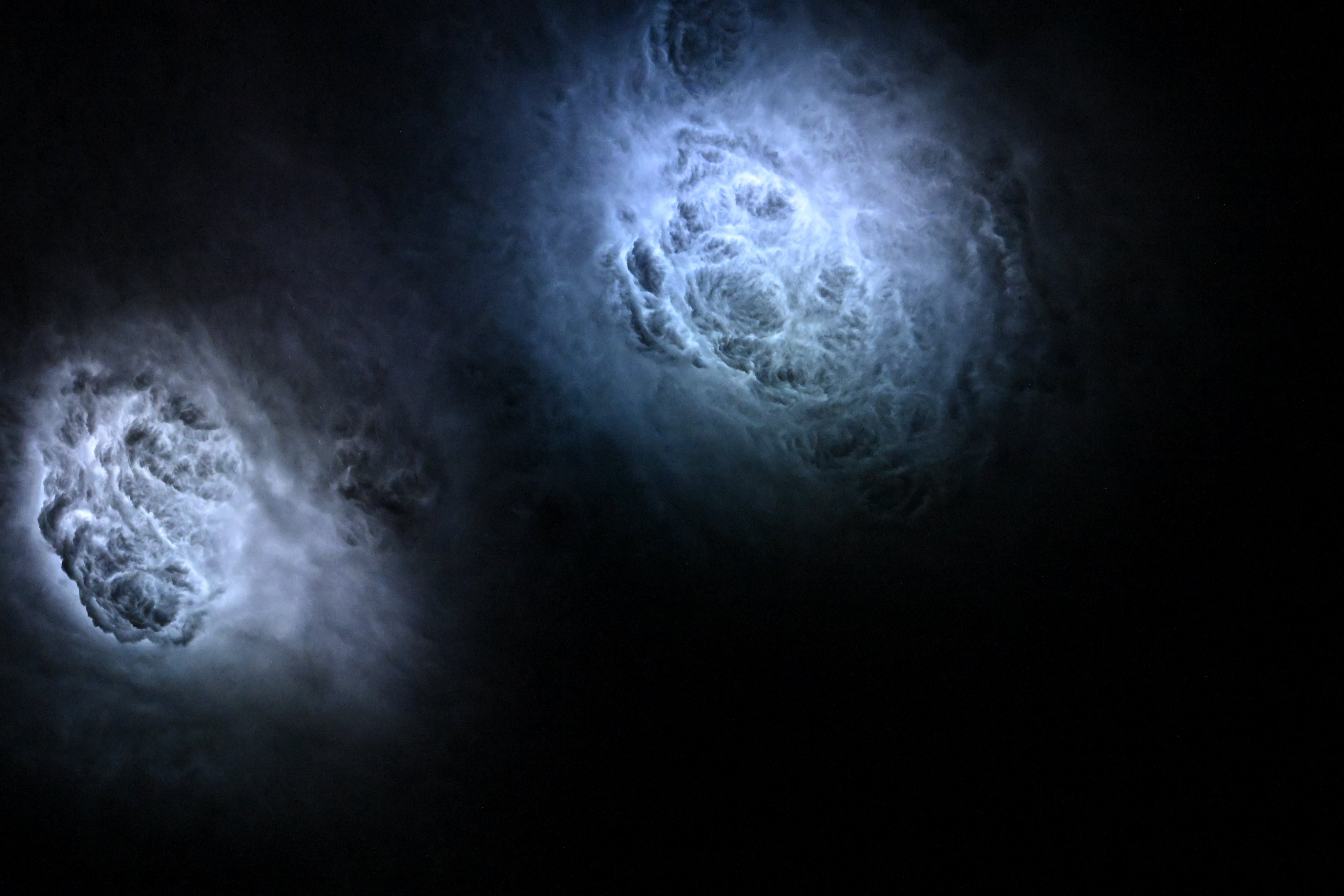

Mentre il mondo scruta i cieli sopra la Cappella Sistina in attesa della fumata bianca e le telecamere puntano sulle mani dei cardinali chiuse in preghiera nella speranza di intervistare quello che fra qualche giorno salirà al soglio pontificio, in pochi si chiedono chi stia coprendo il costo di tutto questo. Non in termini metaforici o spirituali. Ma proprio in termini di bilancio statale, tasse, soldi pubblici. Perché per quanto la liturgia cattolica continui a reiterare la sua rappresentazione di spiritualità universale, l’elezione del papa – come ogni evento del Vaticano – è un affare molto terreno. E lo Stato italiano, sebbene tecnicamente laico da 160 anni, continua a esserne il principale finanziatore.

Il peso economico della Chiesa cattolica sulle casse pubbliche italiane non è un dettaglio, eppure per rintracciarne le voci bisogna appellarsi all’UAAR, Unione degli Atei e degli Agnostici Razionalisti, perché i ministeri della Repubblica Italiana non forniscono nessun dato sul tema. Secondo questo studio, ogni anno l’apparato ecclesiastico costa allo Stato circa 6,7 miliardi di euro. Una cifra che include l’8×1000 (un miliardo), l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche (1,25 miliardi), le esenzioni IMU (620 milioni), i contributi pubblici a scuole e università cattoliche (oltre 900 milioni tra Stato, Regioni e Comuni), servizi appaltati a organizzazioni religiose, sconti su canoni e tributi locali, e perfino l’acqua gratuita fornita da Roma alla Città del Vaticano secondo i Patti Lateranensi. Per quanto questo elenco possa sembrare folto, non rende pienamente giustizia alla questione perché ci dà conto solo dei flussi ordinari che, come Stato, ci offriamo di fornire alla Chiesa Cattolica.

Gli eventi straordinari e i loro costi esulano completamente da questo conteggio: il Giubileo 2025, per esempio, ha già ottenuto uno stanziamento pubblico di oltre 2,5 miliardi di euro per infrastrutture, restauri e sicurezza. Quest’ultima rappresenta sicuramente uno degli aspetti più delicati e impegnativi per la macchina organizzativa. L’area attorno a San Pietro è stata trasformata in zona rossa, presidiata da oltre 700 agenti. A questo si aggiungono i reparti specializzati, i servizi antiterrorismo, il controllo dei varchi e il monitoraggio continuo dei flussi. L’apparato coinvolge forze dell’ordine, esercito, protezione civile e operatori della sanità, coordinati in una struttura complessa pensata per affrontare ogni possibile rischio.

Questo dispositivo non è una novità: conclavi, canonizzazioni, visite e funerali papali prevedono da anni misure di sicurezza capillari e altamente professionali, vista l’affluenza di milioni di fedeli da tutto il mondo. Si tratta di eventi che, per la loro rilevanza, comportano un enorme sforzo logistico, organizzativo e quindi economico da parte dello Stato italiano. Eppure, nel resto d’Europa esistono soluzioni più trasparenti. In Germania, per esempio, vige la cosiddetta Kirchensteuer: una tassa obbligatoria per chi si dichiara affiliato a una religione. Si tratta dell’8/9% delle imposte totali: in pratica, se guadagni 100mila euro e ne versi 30mila in tasse, tra i 2400 e i 2700 euro andranno direttamente alla tua chiesa. È una somma elevata, che ha spinto migliaia di fedeli tedeschi – cattolici e protestanti – ad abbandonare formalmente la propria confessione per non doverla pagare. Questo da una parte ha reso ancora più laica la società, dall’altro rende autonome le varie chiese nella gestione e nella riscossione della tassa. Concedere i sacramenti a chi non si definisce cattolico o protestante agli occhi del fisco è un problema diretto per la Chiesa stessa.

In Italia, invece, il meccanismo funziona all’inverso. Attraverso l’otto per mille – una quota dello 0,8% dell’IRPEF che lo Stato destina alle confessioni religiose che ne fanno richiesta – la Chiesa cattolica incassa circa il 70% del totale, nonostante solo il 28% dei contribuenti la indichi esplicitamente. Il trucco sta nella modalità di ripartizione: chi non compila la casella nella dichiarazione dei redditi delega automaticamente la scelta alla maggioranza di chi lo fa. Il risultato è che anche chi non si dichiara cattolico – o non lo è affatto – contribuisce comunque a finanziare la Santa Sede, semplicemente per disattenzione nel compilare il 730. Un paradosso legale, che consente alla CEI di incamerare ogni anno un miliardo di euro. Fondi usati in parte per opere caritative, ma anche per sostenere le diocesi, restauri, progetti di evangelizzazione o qualsiasi spesa rientri nella quotidianità del clero – incluse, potenzialmente, le parcelle legali di sacerdoti imputati in casi di abusi.

Ma l’otto per mille è solo la punta dell’iceberg. Le esenzioni fiscali, per esempio, sono un altro nodo cruciale. Fino al 2012, qualunque attività ecclesiastica – anche se commerciale – poteva evitare il pagamento dell’ICI semplicemente dimostrando una finalità “parzialmente” religiosa. Bastava un altarino in un bed & breakfast per rendere l’intero edificio esente. Dopo le proteste della Commissione Europea, l’Italia ha modificato la legge e ha sostituito l’Ici con l’Imu, ma ancora oggi le scuole paritarie, le cliniche private e le strutture turistiche gestite da enti religiosi godono di regimi agevolati. Nel 2018, la Corte di Giustizia dell’UE ha imposto all’Italia di recuperare le somme non versate tra il 2006 e il 2011: una cifra che va dai 3,5 agli 11 miliardi di euro. Il governo italiano, però, ha spiegato che non è in grado di quantificare l’importo, perché i dati catastali non sono sufficienti a individuare gli immobili interessati. Il risultato? A oggi non è stato recuperato nemmeno un euro. E la CEI spera in un accordo politico che eviti la scomoda restituzione.

Nel frattempo, però, continuiamo a pagare. Il personale che insegna la religione cattolica nelle scuole pubbliche, per esempio, costa più di un miliardo e 200 milioni l’anno. Gli insegnanti di religione sono assunti a tempo indeterminato, ma scelti dalle diocesi e pagati dallo Stato. Le scuole e le università cattoliche ricevono contributi statali e regionali, e alcune di esse – come la Libera Università Maria Santissima Assunta (LUMSA) – godono anche di finanziamenti pubblici per la ricerca. A tutto questo, si aggiungono le voci minori, ma non meno simboliche: sconti sulle ZTL per i veicoli di enti ecclesiastici, riduzioni del canone TV, concessioni gratuite di edifici pubblici trasformati in luoghi di culto. E poi ci sono i servizi appaltati in convenzione: dalle mense Caritas agli ospedali, fino agli asili parrocchiali. Insomma, sommando tutte le voci di spesa diretta e indiretta, dalle agevolazioni fiscali alle sovvenzioni scolastiche, dai finanziamenti per la carità all’infrastruttura logistica che regge gli eventi religiosi, lo Stato italiano ogni anno riversa sul sistema ecclesiastico una gigantesca quantità di denaro pubblico che sfiora — se non supera — quella che in passato veniva destinata a strumenti di lotta alla povertà come il reddito di cittadinanza.

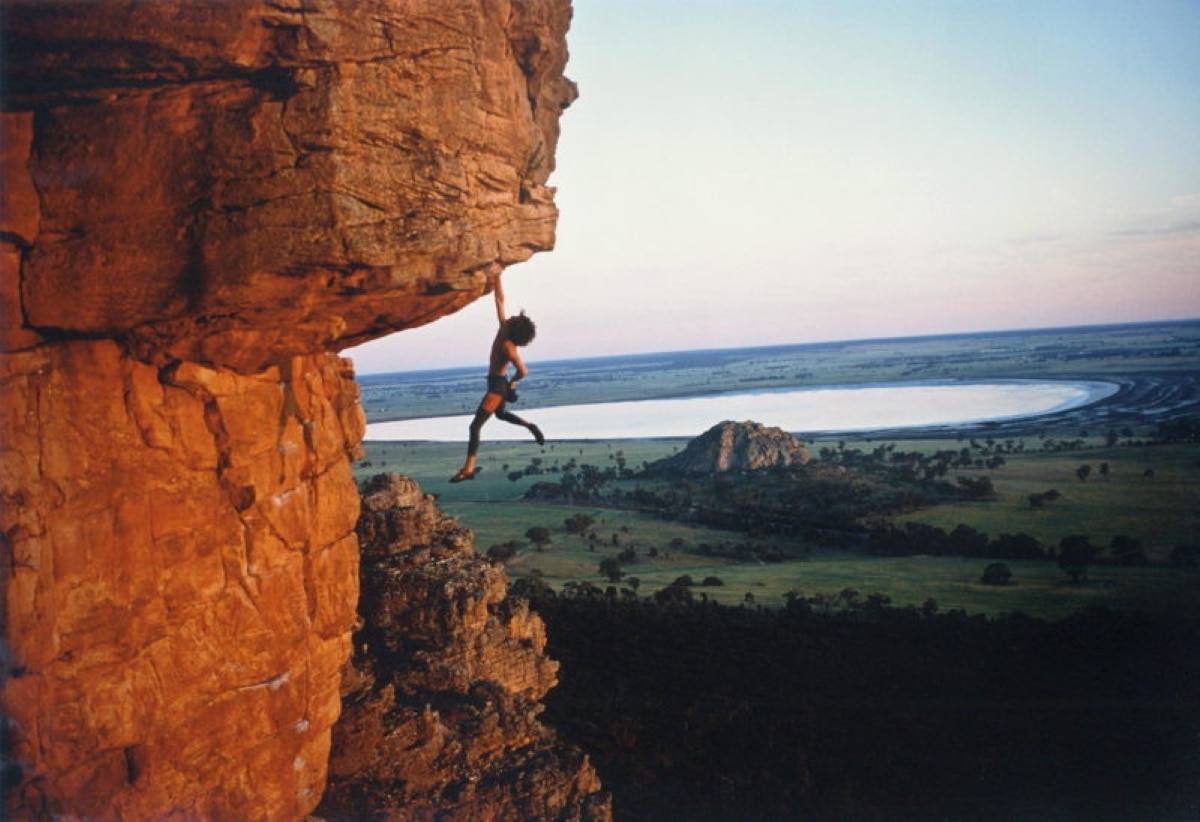

È un paradosso evidente per un Paese che sulla carta si proclama laico, ma che nei fatti, dai Patti Lateranensi voluti da Mussolini, evita sistematicamente di mettere in discussione i rapporti di potere, economici e simbolici, che lo legano alla Chiesa cattolica. Perché è proprio questo il nodo irrisolto: non tanto l’ammontare della spesa, pur rilevante, quanto la totale mancanza di trasparenza, di controllo democratico, di dibattito pubblico su dove finiscano quei soldi, su come vengano utilizzati, su chi abbia diritto a riceverli. Non si tratta di negare il peso storico, culturale e sociale dell’istituzione ecclesiastica in Italia, né di ignorare il fatto che molte delle sue strutture offrano un supporto reale in settori strategici come la sanità, l’assistenza o l’istruzione. Ma occorre riconoscere che questa supplenza ha un prezzo: ha consolidato una forma di dipendenza politica e fiscale, se non apertamente morale, che raramente viene nominata, come se parlarne fosse scomodo, o peggio, irriguardoso.

Eppure, è proprio in questa asimmetria che si gioca la tenuta della laicità dello Stato. Perché il fatto che lo Stato non riesca, o non voglia, farsi carico di alcuni servizi fondamentali non può legittimare un sistema in cui un’unica confessione religiosa gode di un trattamento privilegiato, sia sul piano fiscale che su quello legislativo. In nome della libertà religiosa abbiamo creato un assetto in cui la Chiesa cattolica, e solo lei, beneficia di un regime economico fuori scala, sottratto a ogni rigorosa valutazione di impatto, senza obblighi reali di rendicontazione. E non serve neppure una ricerca approfondita per accorgersene: basta aprire i bilanci pubblici, guardare i dati sull’otto per mille, sull’Imu non riscossa, sulle convenzioni sanitarie e scolastiche. Basterebbe che qualche telegiornale, qualche talk show, qualche partito politico avesse il coraggio di affrontare la questione con chiarezza, senza paura di sembrare ostile alla fede.

Nel frattempo, i numeri della povertà aumentano, gli ospedali chiudono o restano sotto organico, le scuole pubbliche cadono letteralmente a pezzi. Ma quando si tratta di grandi eventi religiosi, non manca mai nulla: flussi straordinari di fondi, operazioni di sicurezza, piani di viabilità, agevolazioni doganali, deroghe urbanistiche, intere linee di bilancio aperte appositamente per rendere possibile ciò che altrove viene detto impossibile. La morte di Papa Francesco — con tutto il peso simbolico e mediatico che ha comportato — e il Giubileo del 2025, già annunciato come evento cardine per l’immagine dell’Italia nel mondo, ne sono l’esempio perfetto: un’occasione per rilanciare Roma, certo, ma anche un gigantesco investimento pubblico al servizio di una fede che, per quanto rispettabile, resta privata.

E questo compromesso, a forza di essere ripetuto, accettato, metabolizzato, è diventato un pilastro strutturale del nostro sistema politico. Non se ne discute, non si mette in dubbio, non si propone un’alternativa. Eppure, forse, è proprio arrivato il momento di farlo. Di domandarci se davvero questo equilibrio sia ancora sostenibile. Di capire se lo status quo che abbiamo ereditato dal 1929 sia ancora compatibile con i principi democratici di uno Stato moderno. Di valutare se una revisione, o almeno una trasparente rinegoziazione degli accordi con la Chiesa, non sia ormai un’esigenza civile oltre che politica. Perché in un’epoca in cui ogni euro di spesa pubblica viene passato al microscopio, in cui si chiedono sacrifici a scuole, ospedali, famiglie e imprese, continuare a ignorare il peso economico del sistema ecclesiastico italiano è una scelta. Una scelta politica deliberata. E se davvero crediamo che la sovranità debba risiedere nello Stato, che la libertà religiosa debba valere per tutti e che i beni pubblici siano una responsabilità collettiva, allora è il momento di riportare la questione al centro dell’agenda. Tra un’inquadratura a San Pietro e l’altra, tra un’ovazione al nuovo pontefice e l’ennesimo piano straordinario per garantire sicurezza e decoro, resta una domanda, semplice quanto potente, sospesa nell’aria: ok il papa, ma chi paga?

L'articolo L’Italia è laica ma da 160 anni è il primo finanziatore della Chiesa, giubilei e conclavi inclusi proviene da THE VISION.