Trasplantes: cómo creció el sistema desde la Ley Justina y por qué la cantidad de intervenciones luego se amesetó

En 2018, la norma propició un nuevo paradigma que permitió aumentar la cantidad de donantes y mejorar la logística de procuración; sin embargo, especialistas advierten que el crecimiento se aplanó

“Hay un posible donante”. Cuatro palabras que, cuando suenan en la guardia de un hospital, activan una maquinaria de precisión. Se revisan listas de espera, se cruzan datos clínicos, se movilizan equipos médicos por tierra o aire. En minutos, se define quién recibirá ese órgano, dónde está, cómo se traslada, cuánto tiempo hay antes de que la oportunidad se pierda. Para las 7369 personas que esperan hoy un trasplante de órganos en la Argentina, ese mensaje es mucho más que un protocolo médico: es la esperanza de una vida nueva.

Cada paso, desde la detección del donante hasta el implante, forma parte de un sistema que ha evolucionado en los últimos años. Sin embargo, según los expertos consultados, aún faltan muchas mejoras y reconocimientos a las instituciones para que el número de trasplantes aumenten más allá de las cifras actuales.

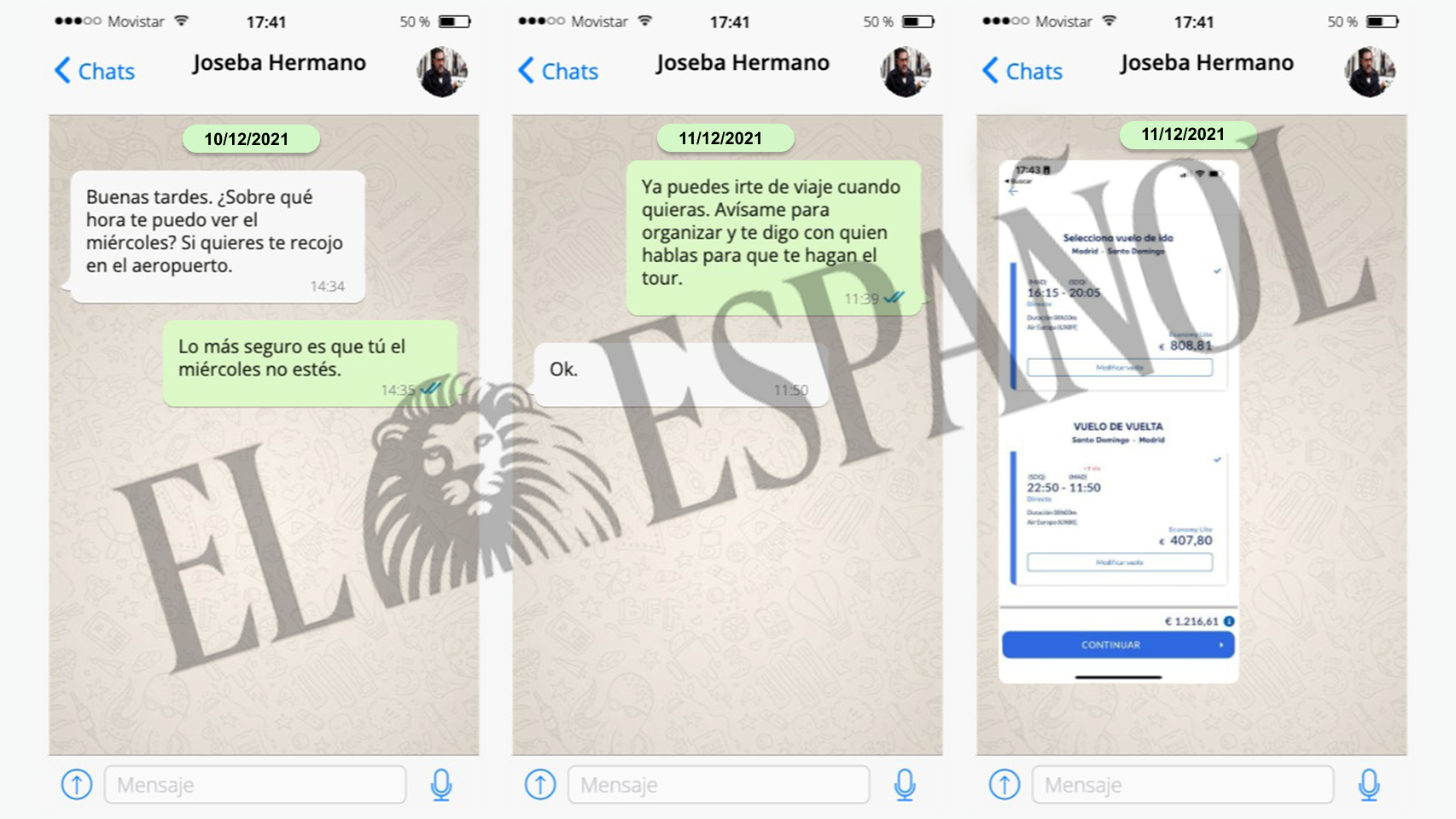

La Ley Justina, sancionada en 2018 tras la muerte de Justina Lo Cane, una niña de 12 años que falleció mientras esperaba un corazón en la Fundación Favaloro, propició un nuevo paradigma: todas las personas mayores de 18 años son donantes presuntos, salvo que hayan dejado constancia expresa de su oposición. La normativa también eliminó la necesidad de consentimiento familiar, agilizó los procesos y garantizó los derechos de donantes y receptores.

“La Ley Justina resolvió un gran problema, que era la negativa familiar o la negativa del paciente. Eso debería haber incrementado de sobremanera la donación, pero no tan fue así. Aumentaron, pero luego se amesetó el número. Es decir que habiendo superado el problema legislativo, hay otros factores que hacen que no siga creciendo la donación”, advierte Juan Pekolj, jefe de la Unidad de Trasplante Hepático del Hospital Italiano de Buenos Aires.

“La Ley Justina fue muy valiosa porque puso el tema en la agenda pública”, remarca la doctora Mirta Díaz, jefa del Servicio de Insuficiencia Cardíaca, Hipertensión Pulmonar y Trasplante Cardíaco del ICBA Instituto Cardiovascular. “Eso es lo que hay que sostener: seguir hablando del valor de donar, educar, formar a los médicos que están en contacto con potenciales donantes. La ley fue un gran paso, pero aún hay más trabajo por hacer”, señala Díaz.

Los primeros efectos de la norma fueron contundentes. Entre 2017 y 2019, el número de donantes pasó de 593 a 883, el valor más alto registrado hasta el momento. Ese impulso se tradujo en 2349 trasplantes en 2019, el récord histórico en cantidad de intervenciones a nivel local. Luego llegó la pandemia. En 2020, los donantes bajaron abruptamente a 444 y los trasplantes cayeron a 1278. El sistema sanitario concentró sus recursos en la atención de pacientes con Covid-19, las terapias intensivas se tensionaron y las restricciones de traslado afectaron la logística.

Aun así, la Argentina logró sostener la operatividad del sistema de donación y trasplante, algo que no ocurrió en todos los países del mundo. Desde entonces, los indicadores comenzaron a recuperarse: 630 donantes en 2021, 767 en 2022, 816 en 2023 y 838 en 2024. Aunque esta última cifra fue la más alta desde la pandemia, no superó el pico alcanzado en 2019. Un dato a destacar es que en diciembre del año pasado se concretó un nuevo récord puntual: 91 procesos de donación en un solo mes, el número más alto registrado en un mes calendario.

En la región, la Argentina está en el podio de los países con mayor número de trasplantes concretados. Con 17,8 donantes por millón de habitantes, el país se ubica por detrás de Uruguay (19,7), pero por encima de Brasil (17,4), Chile (9,8), Colombia (7,4) y Ecuador (4,8), según el informe Newsletter Transplant 2024.

Sin embargo, las cifras aún están lejos de países como España, en donde se realizaron 6464 trasplantes de órganos en 2024, lo que representa una tasa de 52,6 donantes por millón de habitantes. Esta cifra supera con creces la de los países de la Unión Europea donde, de media, hay 22,9 donantes por millón de población. Solo Estados Unidos se acerca a los datos españoles, con 48,1 donantes por millón de habitantes.

“La realidad es que la donación no sigue aumentando a nivel local. El crecimiento se aplanó”, advierte Díaz. “Pero no llegamos a un techo, sino que aún se puede mejorar el sistema”, agrega.

Pekolj sostiene que, para mejorar el sistema actual, es necesario seguir profesionalizando la procuración de órganos, es decir, el protocolo de identificación, extracción y traslado de órganos de una persona donante para ser utilizados en trasplantes. Además, subraya la importancia de establecer reconocimientos adecuados para las instituciones y los equipos involucrados.

“En primer lugar, hay que mantener al donante, llevarlo al quirófano y realizar la operación. Todo eso implica costos elevados. Los recursos son limitados: lo que se destina a un área, se quita de otra. Por eso es fundamental que las instituciones reciban apoyo por este trabajo”, remarca Pekolj.

Según respondió el Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante (Incucai) a LA NACION, los costos del proceso de procuración están a cargo de la entidad de cobertura del receptor de cada órgano o tejido. En el caso de que el receptor sea un paciente de cobertura pública exclusiva, el costo de procuración es cubierto por el Fondo Solidario de Trasplante.

Otro de los factores que aún limita el desarrollo es la negativa familiar. Aunque la ley permite avanzar sin autorización de los allegados, si se oponen en el momento crítico, muchas veces el proceso no se concreta. “Hay que tener mucho cuidado con eso. Si la familia dice que no, se puede judicializar, pero se pierde tiempo y con eso se pierde el órgano –detalla Díaz–. Por eso es tan importante el diálogo, la formación de los equipos y que la sociedad entienda que donar salva vidas”.

Según el Registro Nacional de Expresiones de Voluntad para la Donación (Sintra), 1.200.000 personas dejaron constancia de su oposición. Las campañas de concientización siguen siendo clave para reducir esa brecha.

El trabajo del Incucai

En paralelo, el Incucai y los organismos provinciales trabajan para mejorar la estructura del sistema. Una de las iniciativas más importantes es el Programa Procurar, que promueve la creación de Unidades Hospitalarias de Procuración de Órganos y Tejidos (Uhprot). Hasta ahora, se instalaron 29 unidades en hospitales seleccionados por su capacidad de obtener donantes.

“También se trabaja en tecnologías para mejorar la conservación de órganos. En 2024 se incorporaron seis máquinas de perfusión hipotérmica que permiten preservar riñones durante más tiempo. Con estas herramientas, se concretaron 75 trasplantes renales”, resaltaron desde el organismo.

Otra estrategia en expansión es la donación en asistolia, es decir, cuando el fallecimiento se produce por paro cardíaco. En 2024 se realizaron 36 procesos bajo esta modalidad, que permitieron 57 trasplantes renales, 2 hepáticos, 1 hepatorrenal y 32 de córneas.

Para los casos de enfermedad renal crónica avanzada, se habilitaron 19 consultorios especializados en todo el país, con el objetivo de detectar y preparar a tiempo a los pacientes que puedan necesitar un trasplante.

La formación médica, destacan fuentes del organismo, también es una prioridad para el Incucai: más de 120 profesionales de la salud fueron capacitados en coordinación hospitalaria durante 2024.

El desafío, entonces, no es solo sostener lo conseguido, sino ampliar la capacidad del sistema, reducir los tiempos de espera y garantizar que cada oportunidad de donación se concrete a tiempo, según coinciden los especialistas.