«Si supieran de verdad que no se llevan a la boca un qué sino un quién»

Dos datos indican que la acción humana, sobre todo de parte de los países más desarrollados y ricos, nos conduce a una transformación muy peligrosa y amenazadora para la vida total del planeta. De un lado, el cambio climático debido al calentamiento global, que ya produce «la intensidad y frecuencia de los fenómenos extremos como... Leer más La entrada «Si supieran de verdad que no se llevan a la boca un qué sino un quién» aparece primero en Zenda.

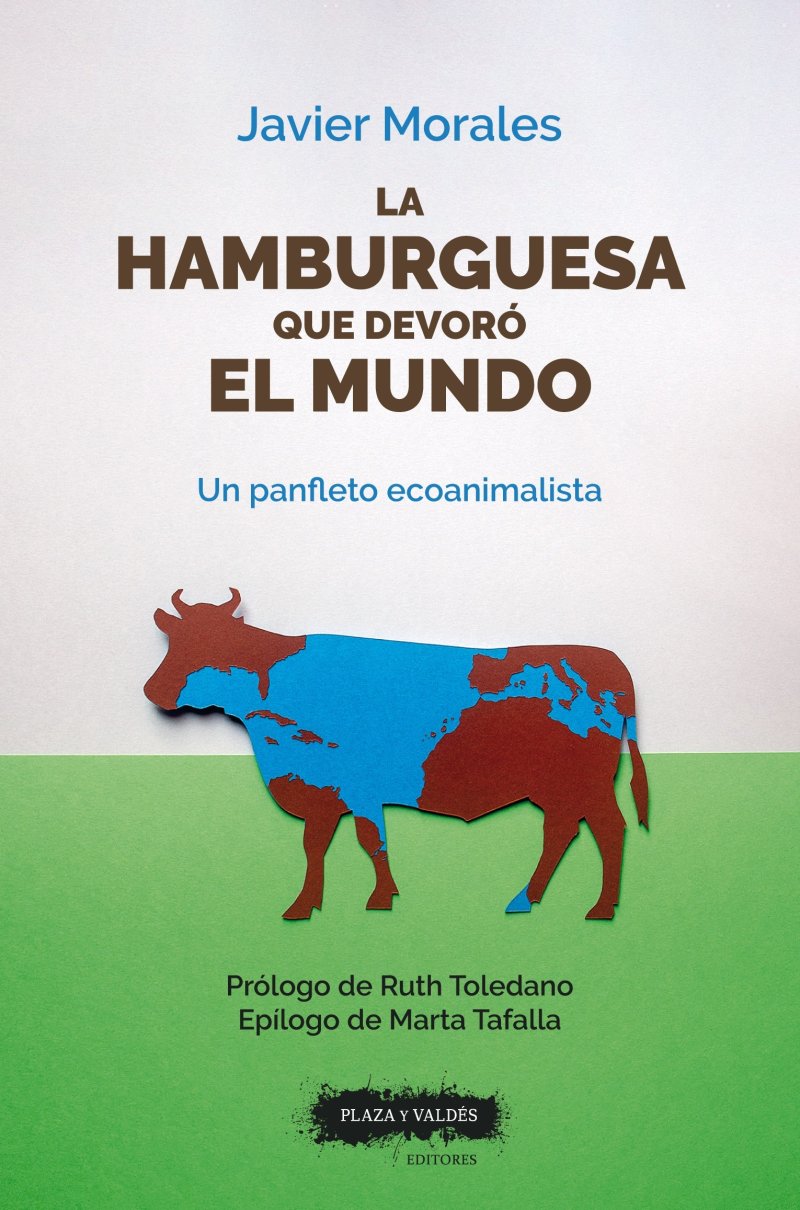

Javier Morales (Plasencia, 1968) es escritor de cuentos y novelas, y periodista. En los últimos años ha publicado dos ensayos que venían mostrando su inquietud por la ecología y su posicionamiento personal: se trata de El día que dejé de comer animales (2017), en que comparte el proceso que lo llevó al vegetarianismo primero y al veganismo después, y Las letras del bosque: Textos sobre naturaleza, animales y libros (2021), donde reflexiona con abundancia de datos y bibliografía sobre la destrucción ecológica a que asistimos. Su nuevo libro lo titula «panfleto» con la intención de incitarnos a la reflexión y provocar una respuesta en un momento histórico que considera crucial.

Frente a estas formidables amenazas, se alza la voz y las acciones de dos movimientos: el ecologismo y el animalismo. Si bien su objetivo es el mismo, evitar la degradación de la vida en la Tierra, ambos sostienen principios, planteamientos y estrategias diferentes. Para el ecologismo lo esencial es la preservación de los ecosistemas tradicionales (incluidos animales y plantas) que permitan la vida humana; para el animalismo, cada ser vivo es valioso en sí mismo y hay que reconocerle los mismos derechos que a una persona. El ecologismo sostiene la preeminencia humana y considera que los animales han de ser respetados en la medida en que conforman un nicho ecológico: esto autoriza a exterminar aquellos que se consideren plagas o especies invasoras (pongamos, conejos en tierras de cultivo); por contra, los animalistas son antiespecistas (no distinguen el valor de un ser vivo según su especie, no hay jerarquía salvo sobre las plantas, los consideran a todos iguales); por tanto, no admiten plagas o invasiones, se trata de individuos que ocupan un lugar nuevo, como podrían hacerlo los inmigrantes que llegan a Europa (ambos ejemplos son planteados por el autor).

Javier Morales recoge la tensión entre ambas corrientes mediante unas páginas en que representantes de una y otra responden a una encuesta. De esta manera, el lector se hace cargo de las cuestiones que las enfrentan y las posibilidades de adoptar un posicionamiento común. El propio autor, favorable al diálogo y a su convergencia, exige al animalismo que comprenda la necesidad de un cambio en el sistema económico, a lo que parece ser menos sensible (por ejemplo, la necesidad de decrecer, p. 20); pero defiende fundamentalmente una posición antiespecista. Y ello, tanto por razones éticas como ecológicas y políticas.

Todo animal posee sintiencia, experimenta dolor o bienestar. Muchos, además, muestran inteligencia, capacidad emocional, creatividad, saben valerse de instrumentos, de transmitir conocimientos, y por tanto crean cultura, de configurar una estructura social, incluso política; es más, cada individuo tiene una experiencia de su propia existencia (por ejemplo, un grillo «puede ver alterada su personalidad en función de la juventud que haya llevado, en función de su experiencia vital», p. 34). En 2024 en la universidad del mismo nombre, más de cien investigadores publicaron la Declaración de Nueva York sobre la conciencia animal. Me permito observar que, mientras en la versión materialista de la neurociencia se niega la conciencia humana como diferente del cerebro, desde la etología se reivindique, por el contrario, que el animal es algo más que instinto.

La carne que hay en mi plato no es, por tanto, la de un cerdo, por ejemplo, sino la de un quién; la de alguien que ha sido utilizado como esclavo, internado en un campo de concentración, torturado, asesinado, hecho pedazos su cadáver para que no sea reconocible y servido para ser comido. Este lenguaje puede sorprender por su crudeza, sin embargo son los términos empleados por los animalistas para mostrar la violencia que ejercemos contra los animales que consumimos. El antropocentrismo nos exime de responsabilidad; sin embargo, no deberíamos vernos a nosotros mismos en la cúspide de la pirámide evolutiva, «habría que imaginar un círculo integrador en el que cupiésemos todos los habitantes del planeta, sin jerarquías» (p. 34). El ser humano puede vivir sin comer animales y debe hacerlo porque matarlos para su consumo no es ético.

A esta razón, que considera la esencial, Morales suma bastantes más, que nos muestran los efectos perjudiciales de la ganadería y la pesca para la habitabilidad de la Tierra y, en consecuencia, la urgencia de que toda clase de animales (incluidos los insectos) desaparezcan de nuestra dieta. Sin pretender ser exhaustivo, valgan estos ejemplos: el crecimiento del número de animales para el consumo humano ha reducido los ecosistemas silvestres; la necesidad de alimentar el ganado exige multiplicar las tierras de cultivo con plantas destinadas a ellos, dejando de emplearlas para la alimentación humana. Con todo, ni siquiera la carne puede ser la solución para el hambre en el mundo. Además, la producción de carne es muy cara e implica un consumo enorme de agua dulce: «La FAO estima que para producir un kilogramo de carne se necesitan entre cinco mil y veinte mil litros de agua. Sin embargo, se necesitan trescientos litros para producir un kilo de hortalizas» (p. 30); también el sacrifico de unos animales para fabricar piensos con que alimentar a los que nos interesan, dándose la paradoja de que se pierde mayor cantidad de proteínas al eliminarlos que las que aportan los que comemos. En el caso de la pesca, su exceso y la captura indiscriminada están perjudicando gravemente el equilibrio marino. El cuidado de los animales exige cada vez más el empleo de fármacos, particularmente antibióticos, que luego acaban contaminando los acuíferos o encontramos en la propia carne que consumimos o en los criados mediante acuicultura. Quizás es más conocido que los desechos animales constituyen un factor importante en el calentamiento global: La FAO «atribuye a la ganadería el quince por ciento de las emisiones de gases de efecto invernadero, [y según un estudio de Nature] solo la pesca de arrastre es responsable de la emisión de mil millones de toneladas de dióxido de carbono, la misma cantidad que emite todo el sector de la aviación». Por último, otro fenómeno creciente es el de la transmisión de enfermedades del mundo animal al humano por una falta de distancia higiénica y la sobreexplotación. La conclusión del autor es palmaria: la abstinencia de carne y el consumo exclusivo de productos vegetales abarataría el precio de la tierra cultivable, permitiría alimentar a toda la población mundial («el mundo puede producir 14 veces más proteínas en la misma superficie de tierra simplemente cambiando la carne por alternativas vegetales», p. 54) y tendría un efecto beneficioso para la vida en el planeta.

Javier Morales hace una breve síntesis de las actitudes que adoptamos ante el problema que plantea (p. 19): los negacionistas, que «están fuera del pensamiento racional y se mueven en la superstición»; los que, conociendo el cambio climático, como no les afecta, se desinteresan; los que se preocupan por el problema pero «no están dispuestos a hacer ningún cambio en sus vidas». Su panfleto pretende despertar, hacernos reflexionar sobre lo que ocurre y movernos a la acción. Acaso así está haciendo visible un incendio que asola el mundo y, sin embargo, no vemos.

—————————————

Autor: Javier Morales. Título: La hamburguesa que se comió al mundo: Un panfleto ecoanimalista. Editorial: Plaza y Valdés. Venta: Todos tus libros.

La entrada «Si supieran de verdad que no se llevan a la boca un qué sino un quién» aparece primero en Zenda.

![Viajes National Geographic 2018 [Año Completo]](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgSbdmMkLJowiHX0D7ZFObOuFNmO_BC-d4TBPocZaO-1H377MsRi8qXfEjnyg1aUn1HxLWIWXR7CHxNwjEcExQZg8c9rDT1Q6_V8m83oz5IrKmgVBZ5WJ8hpSDWqin70s-9CychBPdbg5_Fjfby27JNxbfXvvWfS9dmYU6C3KZ4xyyBQ0v7I2xVAiQYoogH/s888/viajes-national-geographic-2018-ano-completo-freelibros.png)