Manuscrito. El día que conocí a Cadícamo

Hace días estaba entrando por la puerta giratoria del edificio en que se encuentra este diario cuando descubrí que del otro lado del vidrio evolucionaba hacia la salida una conocida personalidad pública. Nada fuera de lo común en un medio periodístico, sino fuera por una cuestión de frecuencia. En otros tiempos, cuando la sede se encontraba en la calle Bouchard, internet iniciaba su prehistoria y no existían ni el Zoom ni otros facilitadores, esos encuentros accidentales –en la Redacción y aldeaños– eran todavía más corrientes.El espacio más curioso en que se daban esas colisiones era el ascensor, donde todo se igualaba en la condición compartida de simples pasajeros. La paradoja de esa instancia de encierro es que no hay tal igualdad: el anónimo conoce las señas del transitorio compañero de trayecto y a veces puede tener la engañosa impresión de que se trata de un viejo conocido. La persona destacada, claro está, no. Lo más considerado es llamarse a silencio.‘Anclao en París’ no fue escrito por Cadícamo en la capital francesa, sino en BarcelonaUn caso ejemplar. Aquella tarde el ascensor estaba vacío. Las puertas automáticas ya se estaban cerrando, pero volvieron a abrirse. Pronto entró un señor mayor, bien trajeado, con ciertos pespuntes de dandismo. Lo digo por el gesto que tenía de acomodarse el pañuelito que salía del bolsillo superior del saco. La máquina inició el descenso. Tardé el intervalo que separaba el cuarto del tercer piso en reconocer a Enrique Cadícamo. Solo me hizo dudar un detalle: el gran letrista de tango debía haber nacido a comienzos del siglo XX, pero la persona que había subido al ascensor ni por asomo parecía un nonagenario.No sé muy bien cuánto sabía a mis veintitantos sobre su obra –los tangueros acérrimos de mi familia, bien o mal, me habían legado por ósmosis algún conocimiento del género–, pero sí que en el tránsito entre el tercer y el segundo piso tuve un escalofrío: estaba en solitario, nada más ni nada menos, que con el autor de los versos de “Los mareados”. No hace falta recordar la letra de la canción, rara, como encendida, que siempre tuvo el efecto de dejarme embriagado, incluso sin haber probado una gota. La música era de Cobián (en su origen se llamaba “Los dopados” y tenía otros versos, otras firmas), pero Aníbal Troilo, al redescubrirla en los años cuarenta, le pidió a Cadícamo una nueva letra, que es la versión que hoy conocemos.El señor me miró con un rictus amable. Difícilmente alguien tan joven, debe haber pensado, fuera a incordiarlo con preguntas entrometidas. Entre el segundo piso y el primero, descarté “Los mareados” como excusa para el contacto. A sus oídos debía sonar un insoportable lugar común. Tenía el vago recuerdo de que también “Garúa” era suya. Cadícamo escribió más de 1300 tangos, pero en esa época desconocía que también estaba detrás de “Muñeca brava”, de “Che, papusa, oí” o de “La casita de mis viejos”.¿Y “Anclao en París”? Sí, estaba casi seguro, pero solo casi. Hoy es mi tango de cabecera y tiene también (lo sé ahora) una linda historia. A pesar de su nostalgia porteña a orillas del Sena (“aquí estoy varado, sin plata y sin fe”), no fue escrito en la capital francesa, sino en Barcelona, uno de los tantos puntos por donde el letrista paseó su bohemia. La música la puso Guillermo Barbieri, el guitarrista de Gardel, y el cantor la grabó en 1931.En el momento en que el ascensor tocó la planta baja, pensé que, más allá de ese tema, entre las muchas razones que había para estrecharle las manos a Cadícamo era que alguna vez habían estrechado las de su amigo Gardel. Era un buen subterfugio para un saludo. Para ese momento, sin embargo, las puertas ya venían de abrirse. Cadícamo saludó con un gesto y partió, a un ritmo que ponía en entredicho la amplia brecha generacional que nos separaba. No hablamos, pero ese breve viaje y esa última imagen son –siguen siendo– a su manera una larga conversación sin palabras a través del tiempo.

Hace días estaba entrando por la puerta giratoria del edificio en que se encuentra este diario cuando descubrí que del otro lado del vidrio evolucionaba hacia la salida una conocida personalidad pública. Nada fuera de lo común en un medio periodístico, sino fuera por una cuestión de frecuencia. En otros tiempos, cuando la sede se encontraba en la calle Bouchard, internet iniciaba su prehistoria y no existían ni el Zoom ni otros facilitadores, esos encuentros accidentales –en la Redacción y aldeaños– eran todavía más corrientes.

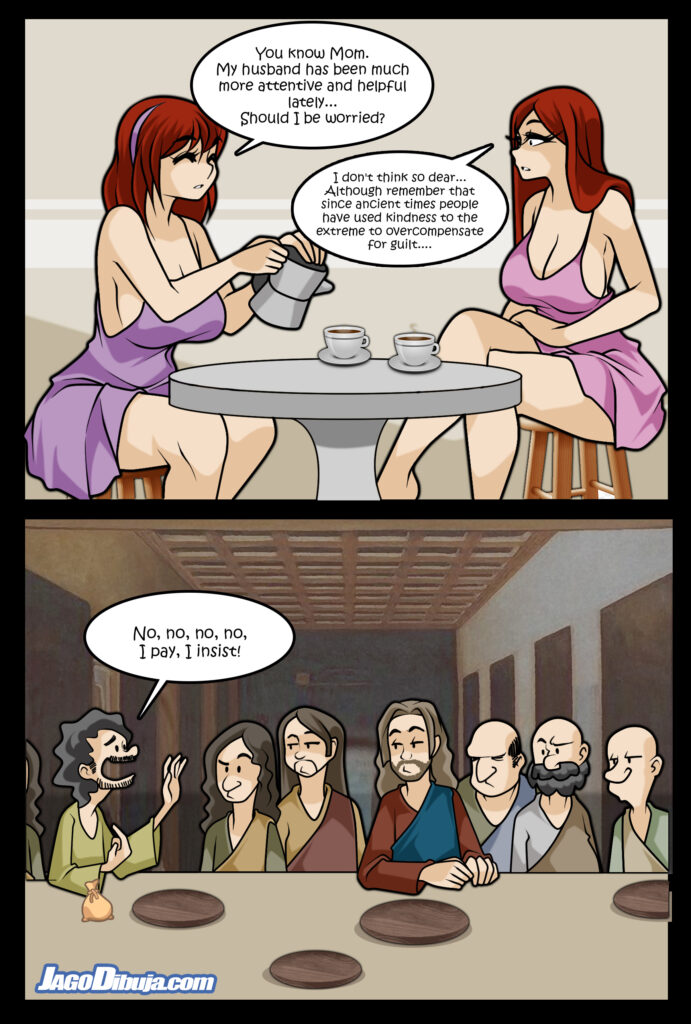

El espacio más curioso en que se daban esas colisiones era el ascensor, donde todo se igualaba en la condición compartida de simples pasajeros. La paradoja de esa instancia de encierro es que no hay tal igualdad: el anónimo conoce las señas del transitorio compañero de trayecto y a veces puede tener la engañosa impresión de que se trata de un viejo conocido. La persona destacada, claro está, no. Lo más considerado es llamarse a silencio.

‘Anclao en París’ no fue escrito por Cadícamo en la capital francesa, sino en Barcelona

Un caso ejemplar. Aquella tarde el ascensor estaba vacío. Las puertas automáticas ya se estaban cerrando, pero volvieron a abrirse. Pronto entró un señor mayor, bien trajeado, con ciertos pespuntes de dandismo. Lo digo por el gesto que tenía de acomodarse el pañuelito que salía del bolsillo superior del saco. La máquina inició el descenso. Tardé el intervalo que separaba el cuarto del tercer piso en reconocer a Enrique Cadícamo. Solo me hizo dudar un detalle: el gran letrista de tango debía haber nacido a comienzos del siglo XX, pero la persona que había subido al ascensor ni por asomo parecía un nonagenario.

No sé muy bien cuánto sabía a mis veintitantos sobre su obra –los tangueros acérrimos de mi familia, bien o mal, me habían legado por ósmosis algún conocimiento del género–, pero sí que en el tránsito entre el tercer y el segundo piso tuve un escalofrío: estaba en solitario, nada más ni nada menos, que con el autor de los versos de “Los mareados”. No hace falta recordar la letra de la canción, rara, como encendida, que siempre tuvo el efecto de dejarme embriagado, incluso sin haber probado una gota. La música era de Cobián (en su origen se llamaba “Los dopados” y tenía otros versos, otras firmas), pero Aníbal Troilo, al redescubrirla en los años cuarenta, le pidió a Cadícamo una nueva letra, que es la versión que hoy conocemos.

El señor me miró con un rictus amable. Difícilmente alguien tan joven, debe haber pensado, fuera a incordiarlo con preguntas entrometidas. Entre el segundo piso y el primero, descarté “Los mareados” como excusa para el contacto. A sus oídos debía sonar un insoportable lugar común. Tenía el vago recuerdo de que también “Garúa” era suya. Cadícamo escribió más de 1300 tangos, pero en esa época desconocía que también estaba detrás de “Muñeca brava”, de “Che, papusa, oí” o de “La casita de mis viejos”.

¿Y “Anclao en París”? Sí, estaba casi seguro, pero solo casi. Hoy es mi tango de cabecera y tiene también (lo sé ahora) una linda historia. A pesar de su nostalgia porteña a orillas del Sena (“aquí estoy varado, sin plata y sin fe”), no fue escrito en la capital francesa, sino en Barcelona, uno de los tantos puntos por donde el letrista paseó su bohemia. La música la puso Guillermo Barbieri, el guitarrista de Gardel, y el cantor la grabó en 1931.

En el momento en que el ascensor tocó la planta baja, pensé que, más allá de ese tema, entre las muchas razones que había para estrecharle las manos a Cadícamo era que alguna vez habían estrechado las de su amigo Gardel. Era un buen subterfugio para un saludo. Para ese momento, sin embargo, las puertas ya venían de abrirse. Cadícamo saludó con un gesto y partió, a un ritmo que ponía en entredicho la amplia brecha generacional que nos separaba. No hablamos, pero ese breve viaje y esa última imagen son –siguen siendo– a su manera una larga conversación sin palabras a través del tiempo.