La innovación biotecnológica explota a fondo el millonario filón de los probióticos

El creciente interés científico por la microbiota intestinal, los avances tecnológicos y la mayor preocupación social por el bienestar forman la tormenta perfecta para que se dispare la demanda de probióticos , microorganismos vivos que confieren un beneficio a la salud cuando se toman en cantidades adecuadas. La popularidad que han ganado en los últimos años abre un enorme filón económico que ya tratan de explotar las industrias farmacéutica, alimentaria y cosmética mediante el lanzamiento de productos que prometen reforzar nuestro sistema inmunitario, reducir las molestias digestivas, mejorar el aspecto de la piel… Además de su clásica presentación en cápsulas o sobres, cada vez más marcas los integran en artículos de consumo masivo, como yogures, bebidas, helados o cremas faciales, consolidándose en el imaginario colectivo como 'bacterias buenas' al alcance de la mano. Este negocio millonario vive una época dorada y diversos informes apuntan a que en el futuro apuntalará su despegue definitivo. La consultora Mordor Intelligence calcula que el tamaño del mercado mundial alcanza hoy los 84.850 millones de dólares y que llegará a los 121.990 millones dentro de un lustro, mientras que en el Viejo Continente pronostica un salto desde los 14.260 millones del presente curso hasta los 16.930 millones en 2030 , con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 3,49% durante dicho periodo. Más optimista aún es la consultora Grand View Research, que lo valoraba en 87.700 millones de dólares en 2023 (el segmento de alimentos y bebidas tenía una participación en los ingresos superior al 61,2%) y preveía una CAGR del 14,1% entre 2024 y 2030. La fiebre por este tipo de opciones parece imparable, por lo que tanto gigantes empresariales como firmas emergentes, centros de investigación, universidades y hospitales están redoblando esfuerzos para alumbrar nuevos desarrollos susceptibles de comercializarse. Ricardo Díaz, decano-presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Químicos de España, achaca el auge a una combinación de factores, entre los que menciona el mayor conocimiento científico, el cambio en los hábitos de los consumidores , que buscan alternativas naturales y preventivas a los medicamentos tradicionales, así como el componente comercial, con unas industrias y laboratorios biotecnológicos que han observado «una oportunidad inmejorable». El sector se encuentra al rojo vivo y en los próximos años surgirán varias tendencias clave. Díaz habla, por una parte, de la personalización y microbiota de precisión, que viene determinada por el avance de la secuenciación del ADN y la inteligencia artificial . «La efectividad de fármacos y terapias personalizadas es indiscutible», dice. Por otra parte, señala que la innovación en nuevas formulaciones más estables y variadas, como las cápsulas de liberación prolongada, amplía los horizontes y permite, por ejemplo, la aplicación de probióticos más allá del intestino, explorando beneficios en la salud mental (eje intestino-cerebro) o dermatológicos. El abanico de posibilidades es inmenso, aunque el gran caballo de batalla sigue siendo la demostración de las bondades atribuidas a los productos, ya que no siempre cuentan con estudios solventes que avalen sus efectos positivos, lo que puede dificultar el avance de formulaciones realmente eficaces. Desde el Consejo General de Colegios Oficiales de Químicos de España defienden que cualquier afirmación de beneficios debe estar respaldada por estudios científicos robustos y normativas claras , evitando el empleo indiscriminado de términos que puedan inducir a error a los consumidores. Un informe de la consultora IQVIA referido al 2022 estimaba que los españoles gastaron alrededor de 75 millones de euros en preparados con cultivos bacterianos. Pero el consumo no se circunscribe a nuestro país, sino que se extiende a lo largo y ancho del planeta, con lo que la base de potenciales clientes se multiplica. España tiene mimbres para sacar partido a la situación, aunque ha de ponerse las pilas para aprobar la histórica asignatura pendiente de la transferencia. «Contamos con un ecosistema científico y tecnológico muy sólido en el campo de los probióticos, con contribuciones relevantes tanto en la investigación básica como en su aplicación a innovaciones llevadas a la producción industrial. Existen múltiples universidades, hospitales y centros de investigación trabajando en el estudio del microbioma humano y el desarrollo de nuevas cepas probióticas», indica Ricardo Díaz, que menciona instituciones como el Instituto de Agroquímica y Tecnología de Alimentos (IATA-CSIC), la Universidad Complutense de Madrid, la Universidad de Granada o el Instituto de Investigación en Ciencias de la Alimentación (CIAL-CSIC), además de hospitales y grupos clínicos cuyas líneas de investigación se centran en el impacto de los probióticos en enfermedades digestivas e inmunológicas. Sin embargo, advierte de que uno de los desafíos es «convertir el con

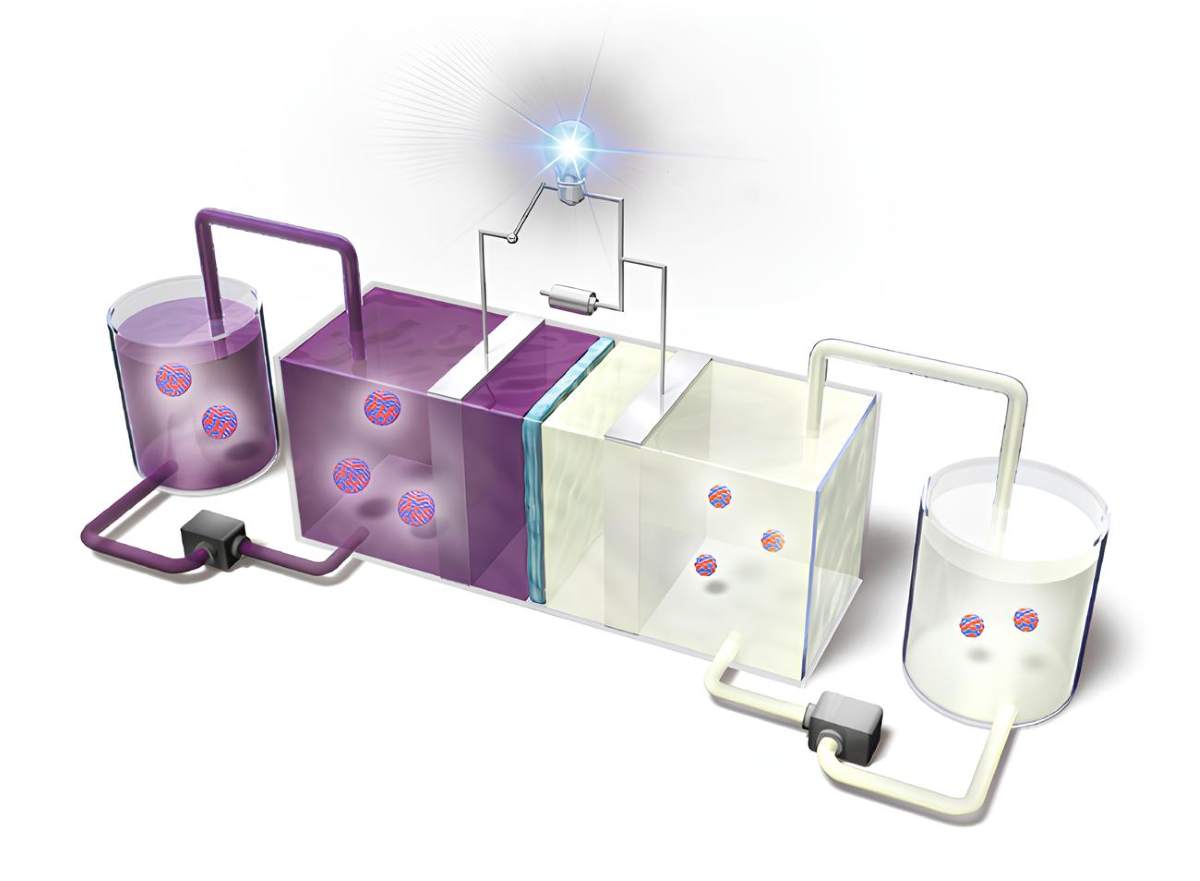

El creciente interés científico por la microbiota intestinal, los avances tecnológicos y la mayor preocupación social por el bienestar forman la tormenta perfecta para que se dispare la demanda de probióticos , microorganismos vivos que confieren un beneficio a la salud cuando se toman en cantidades adecuadas. La popularidad que han ganado en los últimos años abre un enorme filón económico que ya tratan de explotar las industrias farmacéutica, alimentaria y cosmética mediante el lanzamiento de productos que prometen reforzar nuestro sistema inmunitario, reducir las molestias digestivas, mejorar el aspecto de la piel… Además de su clásica presentación en cápsulas o sobres, cada vez más marcas los integran en artículos de consumo masivo, como yogures, bebidas, helados o cremas faciales, consolidándose en el imaginario colectivo como 'bacterias buenas' al alcance de la mano. Este negocio millonario vive una época dorada y diversos informes apuntan a que en el futuro apuntalará su despegue definitivo. La consultora Mordor Intelligence calcula que el tamaño del mercado mundial alcanza hoy los 84.850 millones de dólares y que llegará a los 121.990 millones dentro de un lustro, mientras que en el Viejo Continente pronostica un salto desde los 14.260 millones del presente curso hasta los 16.930 millones en 2030 , con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 3,49% durante dicho periodo. Más optimista aún es la consultora Grand View Research, que lo valoraba en 87.700 millones de dólares en 2023 (el segmento de alimentos y bebidas tenía una participación en los ingresos superior al 61,2%) y preveía una CAGR del 14,1% entre 2024 y 2030. La fiebre por este tipo de opciones parece imparable, por lo que tanto gigantes empresariales como firmas emergentes, centros de investigación, universidades y hospitales están redoblando esfuerzos para alumbrar nuevos desarrollos susceptibles de comercializarse. Ricardo Díaz, decano-presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Químicos de España, achaca el auge a una combinación de factores, entre los que menciona el mayor conocimiento científico, el cambio en los hábitos de los consumidores , que buscan alternativas naturales y preventivas a los medicamentos tradicionales, así como el componente comercial, con unas industrias y laboratorios biotecnológicos que han observado «una oportunidad inmejorable». El sector se encuentra al rojo vivo y en los próximos años surgirán varias tendencias clave. Díaz habla, por una parte, de la personalización y microbiota de precisión, que viene determinada por el avance de la secuenciación del ADN y la inteligencia artificial . «La efectividad de fármacos y terapias personalizadas es indiscutible», dice. Por otra parte, señala que la innovación en nuevas formulaciones más estables y variadas, como las cápsulas de liberación prolongada, amplía los horizontes y permite, por ejemplo, la aplicación de probióticos más allá del intestino, explorando beneficios en la salud mental (eje intestino-cerebro) o dermatológicos. El abanico de posibilidades es inmenso, aunque el gran caballo de batalla sigue siendo la demostración de las bondades atribuidas a los productos, ya que no siempre cuentan con estudios solventes que avalen sus efectos positivos, lo que puede dificultar el avance de formulaciones realmente eficaces. Desde el Consejo General de Colegios Oficiales de Químicos de España defienden que cualquier afirmación de beneficios debe estar respaldada por estudios científicos robustos y normativas claras , evitando el empleo indiscriminado de términos que puedan inducir a error a los consumidores. Un informe de la consultora IQVIA referido al 2022 estimaba que los españoles gastaron alrededor de 75 millones de euros en preparados con cultivos bacterianos. Pero el consumo no se circunscribe a nuestro país, sino que se extiende a lo largo y ancho del planeta, con lo que la base de potenciales clientes se multiplica. España tiene mimbres para sacar partido a la situación, aunque ha de ponerse las pilas para aprobar la histórica asignatura pendiente de la transferencia. «Contamos con un ecosistema científico y tecnológico muy sólido en el campo de los probióticos, con contribuciones relevantes tanto en la investigación básica como en su aplicación a innovaciones llevadas a la producción industrial. Existen múltiples universidades, hospitales y centros de investigación trabajando en el estudio del microbioma humano y el desarrollo de nuevas cepas probióticas», indica Ricardo Díaz, que menciona instituciones como el Instituto de Agroquímica y Tecnología de Alimentos (IATA-CSIC), la Universidad Complutense de Madrid, la Universidad de Granada o el Instituto de Investigación en Ciencias de la Alimentación (CIAL-CSIC), además de hospitales y grupos clínicos cuyas líneas de investigación se centran en el impacto de los probióticos en enfermedades digestivas e inmunológicas. Sin embargo, advierte de que uno de los desafíos es «convertir el conocimiento científico que generamos en productos con alto valor añadido, lo que pasa por fortalecer la colaboración de la academia con la industria para acelerar la llegada de innovaciones españolas al mercado internacional», concreta. Proyectos como el de Bioithas son un botón de muestra. Vinculada a la Universidad de Alicante, su origen se sitúa en un descubrimiento que el doctor Vicente Navarro, CEO y director científico de la firma, publicó en 2015 en la revista JAMA Dermatology. Detectó que los pacientes con un brote de psoriasis tienen en sangre restos de bacterias que normalmente están en el intestino. «Lanzó la hipótesis de que la alteración de la microbiota, típica de los pacientes con esta enfermedad, provoca que en un momento dado el sistema inmune ataque esas bacterias, aumente la permeabilidad del intestino y, a través del mismo, pasen esos restos de bacterias a la sangre provocando una inflamación sistémica que en último termino afecta a la piel», precisa. A partir de ahí identificó otras enfermedades en las que se ha descrito que hay una alteración de la permeabilidad intestinal y trabajó con cepas probióticas que pudieran funcionar», explica Navarro «Las testamos en cultivos celulares y después planteamos un ensayo clínico en voluntarios, como si de un medicamento se tratara. Cogemos una cohorte de pacientes con una enfermedad concreta que reciben tratamiento dermatológico y los aleatorizamos (la mitad reciben un probiótico y la otra mitad un placebo), evaluamos cómo evoluciona cada grupo y lo comparamos», detalla. Si los resultados son favorables, patentan el producto nacional e internacionalmente para su explotación posterior. En la actualidad, tienen más de 20 probióticos en propiedad en la Colección Española de Cultivos Tipo y cinco patentes para la psoriasis, dermatitis atópica, acné, alopecia areata y rosácea. Su principal fuente de ingresos es precisamente licenciar a terceros esas patentes mediante un modelo B2B, para que multinacionales o empresas referentes en países concretos los comercialicen bajo su marca. En paralelo, desde hace tres años venden algunos productos bajo el nombre de Bioithas, tanto en su web como en El Corte Inglés y a través de distribuidoras en farmacias. «Estamos creciendo casi un 100% cada año, aunque no es más del 15% del volumen de ventas de la compañía», aclara el CEO, que adelanta que han sellado un acuerdo con la empresa Aceitunas La Española, que identificó una bacteria procedente de la fermentación de las aceitunas, con la intención de juntarla con otra que obtuvo Bioithas a partir del bagazo de la cerveza para analizar si pudiera servir para la pérdida de peso . Han comenzado un estudio con 110 voluntarios, cuyos resultados se prevén para este verano. Otro de los nichos que lucha por su trozo del pastel es el de la cosmética, donde operan empresas 'made in Spain', como Byoode, que Raquel González puso en marcha en 2022. «La piel, igual que el resto de nuestro organismo, tiene bacterias buenas y otras que, aunque a veces necesarias, no son tan beneficiosas. Cuando hay desajustes y las buenas son inferiores a las malas, pueden surgir problemas como brotes de acné , sensibilidad cutánea, etc. Los probióticos actúan como agentes equilibrantes que, al entrar en contacto con la piel, contribuyen positivamente a su microbiota y, de esta manera, ayudan a reducir los procesos inflamatorios», explica la cosmetóloga. La marca ofrece en su portfolio artículos con probióticos como Nopal & Kombucha Metaphor, un híbrido entre tónico y sérum cuya fórmula «requirió un largo proceso» hasta que logró los estándares que buscaban. Indica la emprendedora que trabajan con un laboratorio de Girona, Maymó Cosmetics, y que colabora mano a mano con sus equipos de innovación y desarrollo «para traer ingredientes de última vanguardia, pero sobre todo, buscando la mayor eficacia cosmética». Defiende que España se sitúa en primera línea y que los probióticos son un ingrediente con una presencia ascendente dentro de este mundo. «Como la gente los tiene más o menos reconocidos como algo nutricional, no hace falta presentarlos desde cero al incorporarlos, lo cual allana el camino», destaca. El radio de acción se ha ampliado a pasos agigantados y una de las categorías estrella es la de alimentos y bebidas, en la que operan colosos como Danone, cuyo primer producto con probióticos nació a la vez que la compañía, cuando en 1919 Isaac Carasso creó el primer yogur para contribuir a la salud de los niños que padecían infecciones intestinales. Patricia Levy, directora de I+D Danone Iberia, afirma que son «la empresa de alimentación número uno en probióticos, con más de 180 estudios científicos que reconocen las propiedades de nuestros productos». Entre sus hitos, el lanzamiento en 1988 de BIO (desde 2006, Activia), el de Actimel en 1995 o el de Almimama en 2023, un complemento nutricional recomendado para mujeres en el tercer trimestre de embarazo y durante la lactancia que, como asegura Levy, «contiene la cepa probiótica patentada Lactobacillus salivarius PS2, presente en la leche materna». En la actualidad disponen de una colección de cepas bacterianas que contiene más de 4.000 microorganismos, de los cuales 1.800 son propios y exclusivos de Danone , una colección con una copia registrada en el Instituto Pasteur. «En 2019, coincidiendo con la celebración de nuestro centenario, pusimos al servicio de la comunidad científica las 1.800 cepas para fomentar la investigación en alimentación, salud y sostenibilidad», resalta la directora de I+D de Danone Iberia. La compañía cuenta con un ecosistema robusto de I+D formado por más de 1.700 científicos, dos centros de innovación globales, seis 'hubs' especializados y 55 delegaciones locales. Además, colaboran con entidades como la Universidad de Barcelona, la Universidad CEU San Pablo o la Universidad de Navarra, algo que, en palabras de Patricia Levy, les permite « conectar el mercado empresarial con el académico para poner el foco en el desarrollo de una alimentación cada vez más saludable y sostenible». Desde el Centro Nacional de Tecnología y Seguridad Alimentaria (CNTA), que analiza las tendencias en la industria de los probióticos desde la perspectiva de la demanda de cepas microbianas por parte de las empresas de ingredientes, dibujan un sector en plena efervescencia. «Históricamente, la demanda se ha centrado en especies bacterianas como Bifidobacterium y Lactobacillus, cuyos beneficios para la salud han sido ampliamente aceptados. Estos microorganismos se han integrado en productos de consumo masivo, como postres lácteos, pero en la actualidad, el avance en la investigación sobre la microbiota intestinal , junto con el desarrollo de herramientas más sofisticadas para estudiar la relación entre especies bacterianas y salud, está impulsando el interés por nuevos microorganismos», señala Raquel Virto, responsable de Investigación en Microbiología del área de I+D del CNTA. A su juicio, la normativa también ha influido en el ascenso del sector: «Aunque la regulación europea solo ha aprobado un 'claim de salud' (declaración que sugiere que el consumo de un alimento puede ser saludable) para un producto probiótico (el relacionado con los efectos beneficiosos del yogur sobre la salud digestiva), en 2021 la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición permitió el uso del término 'probiótico' en el etiquetado de ciertos alimentos y complementos alimenticios, basándose en el Principio de Reconocimiento Mutuo entre países de la UE, lo que ha facilitado la comercialización en distintos estados miembros, aumentando su disponibilidad y visibilidad para el consumidor». Por último, incide en el papel que juega el avance tecnológico. En CNTA están utilizando el análisis del genoma completo de bacterias con potencial probiótico o postbiótico. «A través de herramientas de bioinformática , podemos evaluar de manera rápida y precisa el impacto de una bacteria en la salud, reduciendo los tiempos de investigación: lo que antes requería meses, ahora puede realizarse en semanas», ahonda. La investigación sobre la relación entre microbiota y salud mental está cobrando una gran relevancia y el centro ha desarrollado un método para identificar bacterias capaces de producir ácido gamma-aminobutírico (GABA), un neurotransmisor clave en el eje intestino-cerebro. «No solo regula el estrés, la ansiedad y la inflamación en el sistema nervioso central, sino que también influye en la motilidad intestinal, la secreción de mucosas y la respuesta inmune, contribuyendo al equilibrio de la microbiota », cuenta. Los probióticos abonan el terreno para marcar diferencias en el cuidado de la salud.

Publicaciones Relacionadas

-U55324047160Mvh-1024x512@diario_abc.jpg)