Feminismo ‘femcel’ y heteropesimista: por qué la tristeza femenina nos está llevando a la desesperanza reaccionaria

Las chicas tenemos motivos de sobra para estar tristes. Pero a través de TikTok se ha convertido en un fetiche que solo nos moviliza a crear una estética de una emoción.

Este artículo es el segundo de una serie sobre cómo permea la retórica reaccionaria en el feminismo. Aquí puedes leer el primero sobre tradwives y maternidad.

Nunca he llorado tanto como cuando amamantaba a mi hijo. Derramaba tantas lágrimas como gotas de leche. Perlas que rodaban por mi mejilla y mis pechos, enroscándose en un amasijo líquido que serpenteaba hasta el cuerpo tranquilo del bebé. Reclinada sobre él parecía la diosa egipcia Isis tratando de resucitar a Osiris con su propio llanto, inoculándole vida a través de las milagrosas y curativas propiedades que se le han asignado a las lágrimas femeninas. No tenía localizado el malestar que hacía que llorase en ese momento tan concreto hasta que caí en la cuenta de que cuando daba teta estaba muerta del aburrimiento, a menudo en vigilia y cansada. Así que llenaba las horas viendo TikTok, donde me aparecían cientos de vídeos de chicas que contaban, a través del trend ‘Y aun así me quedé’, cómo habían permanecido junto a sus novios cuando estos habían ejercido violencia contra ellas. Todo eso se sumaba al infinito contenido sobre el terrorífico caso Pelicot, junto con las inasumibles cifras de feminicidios, las noticias sobre los empresarios de Murcia que explotaban sexualmente a menores o el descubrimiento de que al menos 70.000 hombres portugueses compartían contenidos íntimos y no consentidos en Telegram. No había manera de escapar del catastrofismo. No lloraba por nada en particular porque en realidad lloraba por todo a la vez.

La hostilidad era tan paralizante que lo único que podía hacer era rumiar sobre el pésimo estado de las cosas. Gastaba más tiempo pensando en por qué había traído un hijo a este mundo en vez de disfrutar de nuestro mundo compartido. Inexplicablemente, los discursos que en teoría demuestran que todo va a peor me hacían sentir aliviada. Podía hacer scroll sobre infinidad de vídeos que no solo hacían lógica mi tristeza sino que la reforzaban: cuando crees que todo va a peor, no tiene ningún sentido intentar cambiar las cosas, dado que todo esfuerzo es inútil.

La realidad es que tenemos motivos más que de sobra para estar tristes. Pero cuando la tristeza se convierte en una postura política en sí misma y la solución colectiva pasa por lamentarse de los hombres y no relacionarse con ellos porque no podemos confiar en ninguno, me asusto. No deja de ser una solución individual a un problema colectivo que, además, es la puerta de entrada a discursos que se dan la mano con la cultura de la violación. Mientras en la manosfera muchos grupos de hombres buscan que las mujeres no nos vistamos como unas guarras, en la femosfera hay una preocupante tendencia que nos anima a vestir con ropa ancha y lo menos femenina posible para repeler a los hombres. Al final, ambas posturas ponen el acento en nuestra ropa y nos responsabilizan de la violencia que sufrimos.

Unos apuntes sobre femosfera, femcels y femcelcore

Fue la investigadora Jilly Boyce Kay, de la Universidad de Loughborough, quien acuñó el término femosfera, haciendo referencia a una comunidad digital equivalente a la manosfera en cuanto a su pesimismo de género: las usuarias, llamadas femcels, se declaran célibes involuntarias, como los incels. Es un fenómeno bastante complejo y analizar su dimensión no es el objeto de este artículo, pero en resumen funciona así: una buena parte de las femcels considera que no tiene relaciones sentimentales con hombres porque su apariencia no resulta atractiva. Esto provoca que, con tal de paliar la soledad, terminen en relaciones abusivas, normalizando conductas de maltrato debido a que sienten que el hecho de que un hombre las quiera implica casi aceptar cualquier cosa.

- Un apunte. Tal y como explican varias expertas, la femosfera no es exactamente el equivalente de la manosfera en tanto que la primera no se organiza para ejercer violencia como tal. Pero que no tenga el mismo potencial dañino no significa que sea un fenómeno completamente benigno o que carezca de consecuencias políticas.

Otro de los statements de esta comunidad online es que el feminismo liberal, que predicaba que alcanzando los puestos de poder lograríamos la igualdad de género real, es profundamente decepcionante. En ese sentido, las femcels son críticas con el capitalismo y el feminismo girlboss, y en algunos rincones de internet incluso se predica que no hay que acabar con la brecha salarial sino que los hombres deberían mantener económicamente a las mujeres, como si fuese el pago de una deuda histórica por siglos de desigualdad.

Es aquí donde algunos de sus postulados empiezan a ser ciertamente atractivos. Porque el diagnóstico no es del todo erróneo: estamos en un momento de cierto desaliento colectivo al ver que la violencia contra las mujeres no cesa y que esa promesa de esfuerzo femenino por llegar a la cima del poder beneficia en realidad a poquísimas mujeres. El problema es cuando esa decepción no se encamina hacia lugares luminosos, sino que se aprovecha para desarrollar una estrategia de protección personal —no te relaciones con hombres, como proponen desde foros como el de Female Dating Strategy— en lugar de una transformación colectiva. Y eso, en el fondo, es caer en el mismo individualismo que critican del feminismo girlboss. En resumen: tienen parte de razón sobre la decepción que enfrentamos, pero eso no significa que su solución al respecto sea necesariamente buena.

Lo que me resulta más inquietante no es la existencia de esta femosfera como tal, sino cómo sus principales preceptos han permeado los discursos feministas hasta tener una gran acogida, convirtiéndose en un fetiche glamuroso, divertido e irónico a través de vídeos cortos en TikTok . La investigadora Jilly Boyce Kay ha bautizado este fenómeno reciente como femcelcore porque considera que esta traslación del nihilismo promulgado por las femcels originales es básicamente una estética o “vibra”. No solo carece de potencial político en sí, sino que romantiza el pesimismo y la desesperanza. Como explica el investigador Jacob Johanssen, coautor de este paper sobre el auge del femcelcore y del nihilismo, estas lógicas “pueden expresar ciertas críticas, pero no conducen a nada, no se derivan acciones concretas a partir de ellas”. Por ejemplo, suele ser común que afirmen “que no ha habido ningún cambio real desde el movimiento #MeToo”, señala Johanssen, “por lo que están cultivando un ánimo antipolítico en lugar de proponer una organización u actos de solidaridad”, añade.

“Hombre versus oso” y el femcel outfit check

Cada vez que discuto con alguna amiga sobre lo que me aburre el “hombre versus oso” parece que automáticamente estoy colocándome en la narrativa del Not All Men, algo que no me interesa en absoluto como principio político porque solo anima a los hombres a exculparse a sí mismos, individualmente y sin apenas esfuerzo. Pero, del mismo modo, estos trends que plantean preguntas desde una lógica del terror son formulaciones igual de tramposas. Una cosa es visibilizar las violencias que sufrimos, históricamente ensordecidas y silenciadas, y otra es promover el miedo preguntando a las mujeres si preferirían estar a solas en un bosque con un oso o con un hombre, dando a entender que ambos nos pueden despedazar con sus garras de una u otra forma.

Tanto la sensación de impunidad por parte de unos —yo no soy como los demás— como la sensación de inseguridad persistente por parte de otras —todos los hombres son peligrosos— están ancladas en lógicas profundamente reaccionarias: ambas narrativas promueven que el cambio no es posible, ya sea porque ese cambio no les interpela o consideran que no les corresponde, ya sea porque consideran que no es posible, pues ser hombre es en sí mismo un destino inevitable y problemático.

Esto conduce a estrategias individuales disfrazadas de autoprotección. El trend de femcel outfit check —o cómo vestir de manera que no atraigas a los hombres, evitando así su acercamiento y, por tanto, que te acosen y te violen— es el mejor ejemplo. También están las versiones how to dress to attract men y how to dance to attract men —cómo vestir y cómo bailar para atraer a los hombres, respectivamente—, que de forma irónica buscan en realidad la desfeminización de las mujeres como método contra la violencia sexual. Ya sea vistiendo ropa ancha, gorras o no maquillándose, ya sea bailando pogo o haciendo movimientos espasmódicos —es decir, de cualquier manera que no se vincule con la feminidad, como mover el culo—. Esto únicamente refuerza el estatus subordinado de la feminidad. Cierto es que los elementos hiperfemeninos son interpretados como un consentimiento sexual favorable por defecto, y que muchos hombres los utilizarán para justificar sus conductas —“iba provocando”—, pero, precisamente por eso, hacer pasar por liberadora la estrategia de rebajar nuestra forma de vestir para evitar una agresión es cultura de la violación. Da la razón a los hombres que piensan que esos elementos muestran disponibilidad sexual automática.

Ya he explicado aquí y aquí cómo el momento político actual busca hacernos desaparecer de la esfera pública. No es casual, por tanto, que estos dos trends de los que hablo pongan énfasis en presentar los espacios abiertos —un bosque, una discoteca o la calle— como lugares inherentemente peligrosos para las mujeres. De lo cual se deduce que el hogar es más seguro para nosotras. Sin embargo, se sabe que una buena parte de la violencia sexual ocurre en la intimidad.

El heteropesimismo o por qué la buena feminista no quiere gustar a los hombres

Estos trends dentro del femcelcore, articulados alrededor de la desesperación y el nihilismo, son profundamente heteropesimistas, que es un término que acuñó el investigador Asa Seresin para referirse a “una desafección con la experiencia heterosexual expresada en forma de arrepentimiento, vergüenza o desesperanza”. El heteropesimismo, aunque ahora tiene buena acogida entre el feminismo, es algo en lo que los hombres nos llevan décadas de ventaja. Son los que en su despedida de soltero se quejan de que el matrimonio es una jaula o los que se lamentan cada vez que llegan las vacaciones de que otra vez les toca pasar tiempo con la parienta, como si fuese un suplicio. Quieren estar con mujeres, pero no soportan la experiencia heterosexual. En el caso de las mujeres, es esa amiga que se pasa el día quejándose de su novio pero que está planeando su boda. O la que dice “ojalá ser lesbiana” cada vez que tiene un fracaso amoroso. O la influencer que hace vídeos diciendo que los hombres no saben follar pero a la vez cuenta lo mucho que disfruta el sexo con hombres. No critico los desahogos personales, que son necesarios para todas, sino la dimensión política que ha adquirido algo que simplemente es un lamento. Como señala el investigador Jacob Johanssen, “muchas mujeres se sienten profundamente desesperanzadas respecto a la heterosexualidad contemporánea, pero, al mismo tiempo, se aferran fuertemente a ella”. El propio hecho de que prediquen tanto en contra de la heterosexualidad refuerza la centralidad de la propia heterosexualidad en sus vidas.

El investigador Asa Seresin defiende que el heteropesimismo tiene un efecto anestésico nada desdeñable en la vida de las mujeres y que puede suponer un alivio cómico que ayuda a encarar ciertas experiencias negativas. El problema, dice Seresin, llega cuando eso se traduce en una política cuyo horizonte es el rechazo sistemático al hombre. Sobre todo, al que tenemos más cerca. De alguna manera, el marido o el novio es el que encarna un enemigo lo suficientemente cercano como para no desmoralizarnos. Combatir el patriarcado en abstracto es desalentador, pero si este toma la forma de algo tangible y próximo, la cosa cambia. “Para que las cosas mejoren necesitamos preocuparnos menos por el género de nuestras parejas y más por organizarnos colectivamente para mejorar nuestras condiciones materiales”, apunta Asa Seresin, quien pone de ejemplo el acceso a la vivienda: la imposibilidad de acceder a un alquiler en solitario provoca que, a menudo, las parejas tengan que seguir conviviendo juntas cuando ya no querrían, o que una mujer en situación de maltrato no pueda irse de casa. Seresin también recuerda que la propia heteronormatividad castiga “ciertas relaciones heterosexuales al considerarlas desviadas”. “Por ejemplo, si tu pareja es una trabajadora sexual, o está en prisión, o es una persona inmigrante sin papeles, puede que seáis heterosexuales, pero el Estado sigue controlando vuestra vida juntos. En Estados Unidos, por ejemplo, si una persona con discapacidad se casa, pierde el acceso a ayudas sociales, así que, en ese sentido, las personas con discapacidad (incluidas las heterosexuales) no tienen igualdad en el matrimonio”, añade. Por ello, advierte Seresin, “estar permanente y preventivamente decepcionadas con la heterosexualidad implica rechazar la posibilidad de modificar esa heteronormatividad”.

Si el pesimismo ya es en sí una posición conservadora sobre el mundo, pues niega la posibilidad de mejora, las ideas que se están asentando debido al buen acogimiento del heteropesimismo son directamente reaccionarias. Como advierte la investigadora Jilly Boyce Kay, dentro de la femosfera y del femcelcore se promueve que “los hombres son los guardianes de las relaciones y las mujeres son las guardianas del sexo”. Es decir, en su fatídica idea del mundo, a los hombres les cuesta comprometerse en relaciones sentimentales porque solo buscan sexo, por lo que el hecho de que las mujeres se lo nieguen sería revolucionario.

Esto ya es de por sí preocupante, como apunta la pensadora Sophie Lewis, porque la definición de sexo que opera aquí es “la de un recurso que las mujeres entregan a los hombres, por lo que ellas mismas nunca tienen apetitos”. Pero es que además, según este planteamiento, tu valor como mujer en el mercado de los romances “disminuye si practicas sexo casual”, como apunta Kay, ya que se lo estarías entregando a alguien que, una vez lo tenga, desaparecerá. Y yo añado: cuando practicas sexo con hombres y te prodigas, tu estatus de buena feminista también disminuye, porque implica que estás dándole al enemigo lo que quiere sin ningún tipo de resistencia. Esto no deja de ser una especie del body count femenino —contabilizar el número de parejas sexuales— que promueven los incels: ambos defienden que el sexo es una moneda de cambio, por lo que nuestro valor aumenta o se reduce según lo entreguemos con mayor o menor facilidad. El terror sexual femenino de siempre pero ahora sofisticado al darle una pátina de falsa emancipación —amiga, empodérate no acostándote con hombres—.

El fetiche cultural de la chica triste: de Euphoria al Sylvia Plath 24/7 de Lana del Rey

A todo esto se suma una cantidad importante de vídeos de chicas llorando mientras se maquillan y cuentan alguna experiencia traumática con hombres —o simplemente lloran porque sí— bajo el trend crying girl makeup. La sad girl culture —cultura de la chica triste— tiene todo el sentido como narrativa en todo este panorama porque, una vez asumido nuestro trágico destino como mujeres, la emoción lógica es la tristeza. Este fetiche cultural pasa por enfatizar la belleza del sufrimiento femenino. Sí, yo también cuelgo poemas de Sylvia Plath y escucho a Lana del Rey cantando Sad Girl, Pretty when you cry o Hope is a dangerous thing for a woman like me to have, pero cuando pasa a ser casi un rasgo identitario en lugar de una forma de transitar una emoción significa que es sintomático de que algo que está aconteciendo. En este caso, de una desesperanza reaccionaria que puede llegar a desconectarnos del problema en sí. Es bellísimo escuchar a Lana del Rey cantar 24/7 Sylvia Plath, reivindicando el estado permanente de quebranto y desolación similar al que podía sentir la poeta suicida. Pero no podemos olvidar que cuando Sylvia Plath metió la cabeza en un horno de gas lo hizo en un piso en el que las tuberías se habían congelado durante una ola de frío. Era una madre que se había divorciado de un marido maltratador y que vivía cada vez de forma más precaria, en una ciudad que no era la suya, donde se sentía desarraigada, y en una casa que ni siquiera podía mantener caliente para ella y sus dos hijos. La idealización del martirio femenino puede distraernos de la causa estructural —el abandono institucional o la medicalización de las mujeres eran dos de los grandes problemas de la época de Sylvia Plath y lo siguen siendo—.

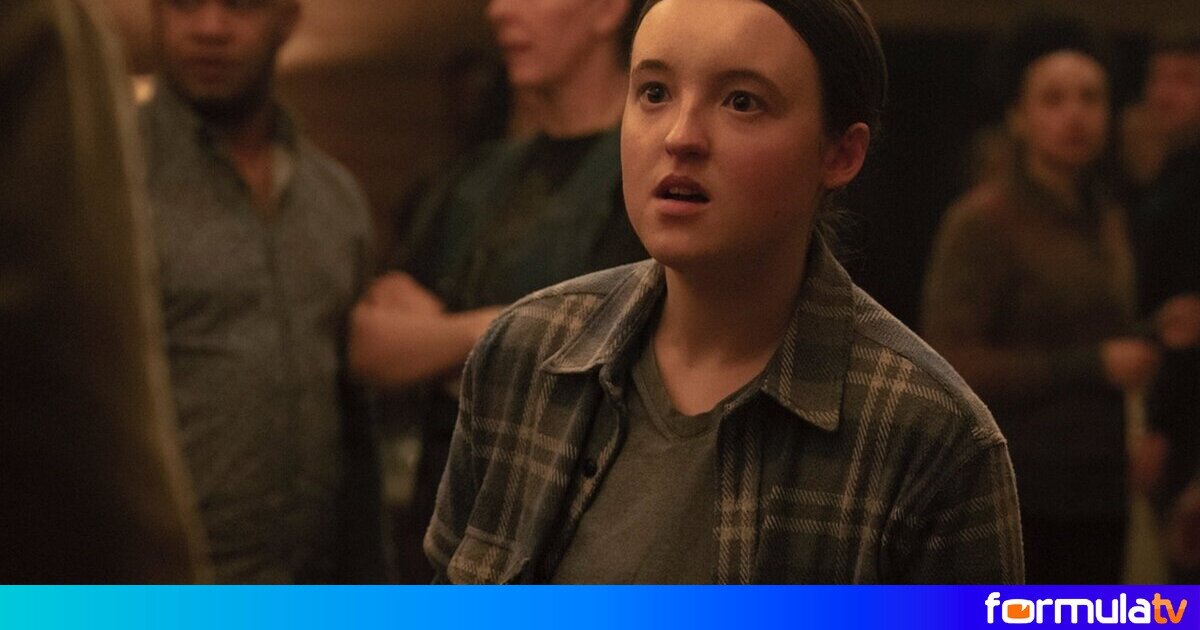

Hay un ánimo cultural tendente al fatalismo. No sé vosotras, pero en Euphoria, una serie aparentemente contracultural y atrevida, ellas estaban permanentemente tristes. Mientras muchos estaban intranquilos por el hecho de que sus hijos consumieran una serie donde había sexo y drogas, a mí me parecía lo menos preocupante. La ausencia de esperanza era lo alarmante, pues toda la juventud estaba al borde de colapso, desquiciada o victimizada. En Una joven prometedora, la protagonista acaba siendo asesinada por uno de los violadores de los que trataba de vengarse. Es decir, la película nos proponía una magnífica alternativa en la que al fin las mujeres empleamos la autodefensa, pero al final da a entender que acabar muertas es el único destino posible. Y en La sustancia, por mucho que Elizabeth Sparkle se empodere en su fealdad y trate de que, al menos, el último vestigio de su verdadera existencia sea recordado, la realidad es que acaba aplastada y totalmente olvidada. Por lo que la moraleja es que las mujeres no tenemos forma de ganar.

Todas estas producciones culturales quizá no son reaccionarias en sí mismas, pero cuando forman parte de un ánimo cultural más amplio cobran un sentido distinto. No es fruto de la casualidad que en los últimos cinco años el fatalismo femenino sea tan alabado. Las grandes producciones etiquetadas como feministas han abrazado este pesimismo que obstaculiza que podamos siquiera imaginar otros finales para nosotras mismas.

Esta respuesta es razonable en realidad. El feminismo liberal nos proponía estar siempre productivas, sonrientes y animadas —lo resumiría en la filosofía del “chicas, ¡a por todas!”— para conquistar el poder. La tristeza no estaba permitida porque cuando estás triste no quieres salir de la cama, así que, desde esa lógica, eres improductiva. Por tanto, entiendo que reclamemos nuestro derecho a estar tristes y a no hacer nada productivo más allá de permitirte no ser perfecta siempre. En este sentido, la artista Audrey Wollen desarrolló la Sad Girl Theory —Teoría de la chica triste—, que proponía que la tristeza femenina no tiene por qué ser una forma de pasividad, sino que puede ser un acto de resistencia. Así que entiendo la reivindicación de la insatisfacción frente a la cultura imperante del empoderamiento individual. Pero el bombardeo de pesimismo femenino al que estamos sometidas difícilmente nos conminará a buscar formas de tratar de hallar algo de felicidad.