Danke, Mama ...: Warum es so schwer (aber wichtig) ist, den eigenen Eltern zu verzeihen

Kaum eine Eltern-Kind-Beziehung lässt sich auf den Punkt bringen mit: "Alles gut!". Woran liegt das? Und wie können wir uns mit unseren Eltern versöhnen? Unsere Autorin hat eine Psychologin gefragt.

Kaum eine Eltern-Kind-Beziehung lässt sich auf den Punkt bringen mit: "Alles gut!". Woran liegt das? Und wie können wir uns mit unseren Eltern versöhnen? Unsere Autorin hat eine Psychologin gefragt.

Unsere Eltern sind an allem schuld. An jedem Schmerz, jedem Kampf, jeder Enttäuschung und jeder Krankheit, die wir durchmachen müssen. Mit ihrer Entscheidung, Kinder zu bekommen, haben sie uns der Welt und dem Leben ausgesetzt und damit all den Grausamkeiten, Bürden und Schatten, die es bereithält.

Anstatt uns nun optimal darauf vorzubereiten und uns alle verfügbaren psychologischen Werkzeuge in unseren seelischen Rucksack zu packen, geben sie uns in der Regel auch noch Ballast mit auf den Weg: Schädigende Glaubenssätze, Unsicherheiten und Selbstzweifel, Erwartungen und Ansprüche, eigene unverarbeitete Probleme und Traumata.

Und die Gesellschaft erwartet von uns, dass wir "Vater und Mutter ehren" und mindestens zum alljährlichen Muttertag "Danke" sagen.

Erscheint diese Betrachtung etwa zu hart? Sollte sie – ich habe mich bemüht, zu überspitzen. Ehe wir aber alles an dieser Sichtweise unter provokativem Quatsch verbuchen können, stehen uns ein paar Fragen im Weg: Warum können uns unsere Eltern manchmal so zusetzen? Und warum sind sie Kernthema vieler Therapien?

Was haben wir unseren Eltern vorzuwerfen?

Oft entfalten sich Konflikte in Eltern-Kind-Beziehungen erst so richtig, wenn Kinder erwachsen sind. Dann stehen auf der einen Seite häufig Eltern, die von ihren Kindern enttäuscht sind – enttäuscht, dass sie sie verlassen; enttäuscht, dass sie nicht das Leben führen, das die elterliche Fantasie erdacht hatte; enttäuscht, dass sie nicht glücklicher sind und ihnen jeden Tag Robbie Williams' "I love my life" vorsingen. Kinder auf der anderen Seite erkennen meist erst im Rückblick, was ihre Eltern hätten besser machen können. Dass sie sich mehr hätten kümmern sollen, ihnen mehr Selbstvertrauen und Stärke mitgeben oder mehr Freiheit und Mut.

Probleme mit der eigenen Identität

"Unsere Kindheit gehört unweigerlich zu den Phasen in unserem Leben, in denen wir am verwundbarsten und formbarsten sind", sagt die Psychologin Alexandra Zäuner. Die Erfahrungen, die wir als Kinder machen, prägen uns und bestimmen maßgeblich darüber, was für ein Mensch wir werden. Deshalb suchen einige Personen instinktiv bei ihren Eltern die Schuld, wenn sie nicht sind, wer sie gerne wären – und beginnen damit in der Regel nicht, ehe sie erwachsen sind.

Narben aus der Kindheit

Kinder, die von ihren Eltern vernachlässigt oder gar missbraucht werden, realisieren oft erst in einem reiferen Alter, dass ihnen Unrecht widerfahren ist. "Ein Kind hat noch keinen Abgleich", erklärt Alexandra Zäuner, "grundsätzlich denkt es erst einmal, es ist okay und richtig, was seine Eltern tun." Wenn es dann aber in die Welt hinaustritt und sieht, wie es bei anderen läuft, kann es begreifen, dass ihm Unrecht widerfahren ist. Das wiederum kann äußerst schmerzhaft sein: Schließlich scheint es nun zu spät, um für das Kind von damals einzustehen, es zu verteidigen. Aus diesem Grund seien Narben aus der Kindheit häufig auch so tief, sagt die Psychologin: Sie entstanden durch einschneidende Verletzungen, die meist erst spät versorgt werden können.

Eltern aktivieren unerwünschte Anteile

Wer weder wegen der eigenen Prägung noch ernsthafter Narben in irgendeiner Weise Unfrieden mit den Eltern spürt, kennt vielleicht den Konflikt, sich in der Beziehung zu ihnen emotionaler, verletzlicher und weniger unabhängig zu fühlen. "Unsere Eltern können besonders leicht die kindlichen Anteile unserer Persönlichkeit aktivieren", so Alexandra Zäuner. Diese sind typischerweise eher emotional und impulsiv. Sie sind trotzig, rebellisch, egozentrisch. Für viele ist es unangenehm, wenn diese Anteile laut werden – und da das häufig im Kontakt mit den Eltern geschieht, kann für einige Menschen auch das etwas sein, was sie ihren Eltern auf irgendeiner Ebene vorwerfen.

Mit den Eltern Frieden schließen – muss das sein?

So berechtigt es in einigen Fällen sein mag, den Eltern Schuld an gewissen Problemen zu geben: Das allein löst sie so gut wie nie. Mit der Verantwortung geben wir nämlich die Kontrolle ab und damit die Macht, etwas zu ändern. Somit sei es grundsätzlich wichtig und in unserem Interesse, unseren Eltern zu verzeihen und Frieden mit unserer Vergangenheit zu schließen, sagt Alexandra Zäuner. "Verzeihen heißt nicht gutheißen", stellt sie dabei klar. Oft gehe es in erster Linie darum, im Sinne der Selbstfürsorge loszulassen.

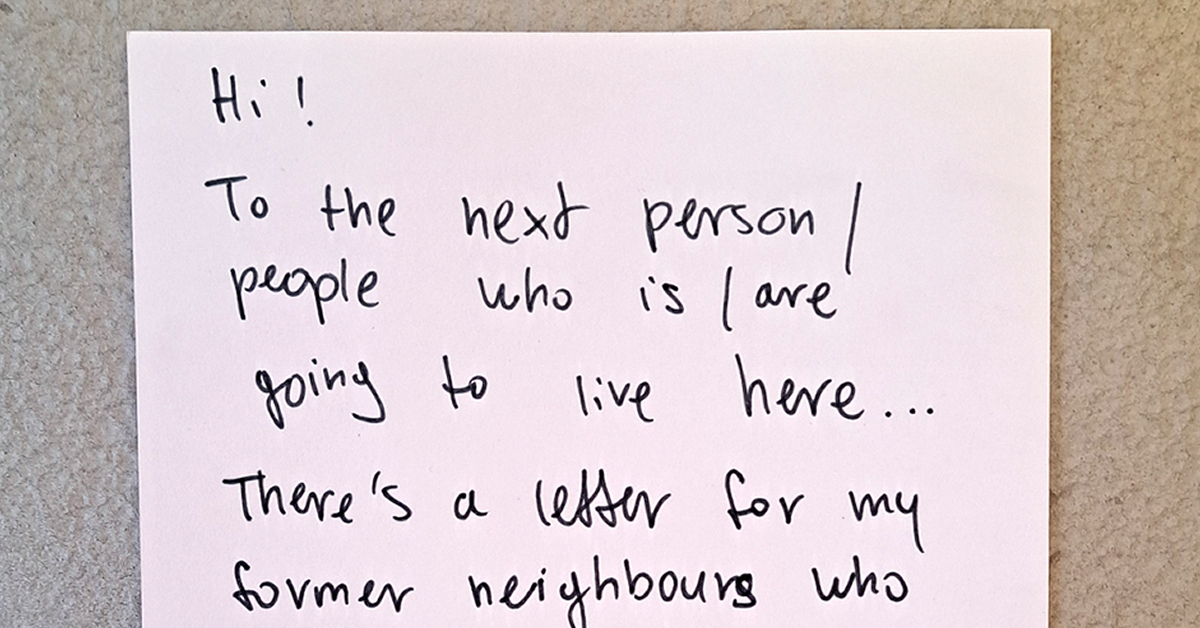

Aus ihrer Erfahrung könne ein niedrigschwelliger Schritt in diese Richtung darin bestehen, unseren Eltern einen Brief zu schreiben. "Wichtig ist dabei, Mutter und Vater jeweils separat zu adressieren", betont sie. Schließlich handelt es sich um zwei verschiedene Personen – und auch unsere Beziehungen und Gefühle zu beiden seien meist völlig unterschiedlich. Ob wir den Brief unseren Eltern tatsächlich geben, ihn ihnen vorlesen oder lediglich aufbewahren oder verbrennen, sei wiederum zweitrangig und je nach Situation zu entscheiden. Die Hauptsache liegt im Verfassen der Briefes, im Formulieren der eigenen Wahrnehmung, Gefühle, Position und Wünsche.

Mit den Eltern zu sprechen, ihnen ins Gesicht zu sagen, womit man hadere, helfe ebenfalls einigen Personen zu verzeihen, sagt Alexandra Zäuner. In diesem Fall empfiehlt sie, das jeweilige Elternteil zu bitten, für ein paar Minuten nicht zu unterbrechen, bis alles ausgesprochen ist. Zudem kann es sinnvoll sein, vorher aufzuschreiben, was man sagen möchte.

Das wirksamste Mittel, um mit den Eltern Frieden zu finden, lässt sich nach Erfahrung der Psychologin ebenfalls meist über Kommunikation und Gespräche erlangen: Verständnis. Warum haben sich unsere Eltern so verhalten, wie sie es taten? Warum sind oder waren sie so? Wer oder was hat sie geprägt? "Dabei geht es nicht darum, etwas zu verharmlosen oder zu rechtfertigen", so Alexandra Zäuner. Es gehe darum, die Anteile der anderen zu sehen und sie ihnen zuzugestehen – auch wenn diese Anteile uns wütend oder traurig machen.

Wenn Eltern zu Menschen werden

In der Regel müssen wir erst erwachsen werden, um zu erkennen, dass unsere Eltern Menschen sind wie wir. Menschen, die Fehler machen. Menschen, die sich durch ihr Leben improvisieren und mit Schmerz, Krankheit und Enttäuschung klarkommen müssen. Menschen, die es womöglich einmal besser machen wollten als ihre eigenen Eltern. Menschen, denen wir für vieles die Schuld geben können – aber auch vieles verzeihen. Was sie für uns unweigerlich besonders macht, ist unabhängig davon, was für Eltern und Menschen sie sind: Sie haben uns ermöglicht, an diesem unglaublichen – manchmal grausamen, aber immer eindrucksvollen und schillernden – Wunder namens Leben teilzuhaben. Und da sie diese Entscheidung getroffen haben, liegt es bei uns zu entscheiden, was wir ihnen dafür alles verzeihen.