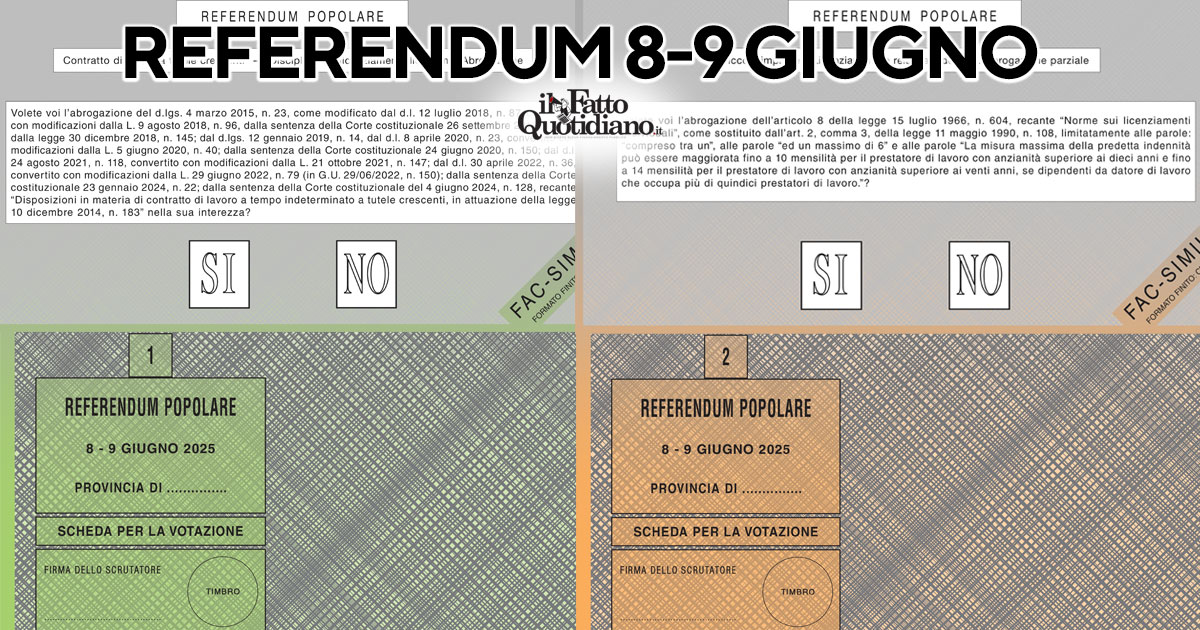

Referendum 8-9 giugno, guida ai primi due quesiti. Meno disparità di diritti e licenziamenti più costosi: le ragioni del Sì (e gli effetti paradossi)

La vittoria del Sì nel primo dei 5 quesiti dei referendum abolirebbe la parte più importante del Jobs Act, ma non farebbe tornare l’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori alla sua versione originaria del 1970. Per essere più chiari: la vittoria del sì non farebbe tornare il diritto alla reintegra sul posto di lavoro per […] L'articolo Referendum 8-9 giugno, guida ai primi due quesiti. Meno disparità di diritti e licenziamenti più costosi: le ragioni del Sì (e gli effetti paradossi) proviene da Il Fatto Quotidiano.

La vittoria del Sì nel primo dei 5 quesiti dei referendum abolirebbe la parte più importante del Jobs Act, ma non farebbe tornare l’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori alla sua versione originaria del 1970. Per essere più chiari: la vittoria del sì non farebbe tornare il diritto alla reintegra sul posto di lavoro per tutti i casi di licenziamento ingiusto. Un eventuale successo dell’iniziativa della Cgil, infatti, farà compiere un solo passo a ritroso e per tutti tornerebbe in vigore la legge Fornero, riforma che nel 2012 aveva già ridotto drasticamente la tutela della reintegra. Quindi, se da un lato si tratterà di una rilevante vittoria politica e di un chiaro pronunciamento popolare a favore dei diritti dei lavoratori, sul piano pratico l’effetto nell’immediato non sarà così dirompente come si potrebbe pensare.

Ricapitolando: il primo quesito chiede di abrogare per intero il più discusso degli otto decreti legislativi del Jobs Act: quello sul “contratto a tutele crescenti”: il provvedimento varato dal governo Renzi – Giuliano Poletti ministro del Lavoro – che ha cancellato l’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori per le persone assunte dopo il 7 marzo 2015. Per chi è stato assunto da una impresa prima di quella data è invece rimasto in vigore l’articolo 18 fortemente depotenziato dal governo Monti. Rispetto alla legge Fornero, il Jobs Act aveva in prima battuta ulteriormente ristretto i casi di reintegra per i licenziamenti disciplinari e li aveva rimossi del tutto per i licenziamenti economici. In pratica, il diritto restava solo per i licenziamenti discriminatori o per quelli disciplinari con motivazioni del tutto inventate dal datore. Al posto della reintegra, il Jobs Act aveva introdotto un sistema fisso di indennizzi monetari che si calcolavano solo in base all’anzianità del lavoratore ingiustamente licenziato.

Su questo schema la Corte costituzionale è però intervenuta più volte. Nel 2018 ha cancellato il sistema degli indennizzi fissi e ha previsto che sia il giudice a stabilirli tenendo conto di vari fattori, non solo l’anzianità professionale. E anche nei casi di licenziamenti economici è stata riconosciuta la tutela reintegratoria in caso di palese inesistenza del motivo economico. Ancora, la giurisprudenza ha ritenuto che il diritto alla riassunzione spetti anche quando la giusta causa disciplinare è reale ma sproporzionata e punibile con una sanzione meno grave (per esempio una multa). Insomma, il Jobs Act in vigore oggi è sicuramente meno severo di quello originariamente approvato dal governo Renzi nel 2015 con il supporto di Confindustria, e questo si deve a una parziale controriforma “giudiziaria”. Nel 2018, poi, il decreto Dignità ha aumentato le indennità risarcitorie fino a un massimo di 36 mensilità rispetto alle 24 previste dal Jobs Act.

Quindi, l’attuale disciplina dei licenziamenti è un gomitolo di leggi e sentenze stratificate in maniera confusa ed eterogenea e per questo molto complessa. Che cosa cambierebbe con una vittoria del Sì al referendum? Sicuramente aumenterebbero i diritti dei lavoratori ingiustamente licenziati per motivi economici. Oggi il Jobs Act non prevede il diritto alla reintegrazione nei casi in cui il motivo non sia manifestamente insussistente. Tornando alla legge Fornero, invece, questo diritto sarebbe riconosciuto in casi anche non pretestuosi: per esempio, quando l’imprenditore riorganizza davvero l’azienda ma, nel farlo, viola l’obbligo di valutare se è possibile ricollocare il dipendente in un’altra mansione per evitare il licenziamento. Su questo, tutti gli esperti di diritto del lavoro concordano sul fatto che ci sarebbe un miglioramento in termini di tutele grazie al referendum.

Su altre tipologie di licenziamento, invece, la situazione resterebbe sostanzialmente uguale. Anzi, l’eventuale vittoria del Sì potrebbe comportare – in alcuni casi molto specifici – addirittura un lieve arretramento di tutele. Lo fa presente la stessa Corte costituzionale nel giudizio di ammissibilità e la cosa è stata molto enfatizzata in queste settimane dai difensori del Jobs Act. Si tratta di fattispecie molto particolari, per esempio i licenziati prima della scadenza del periodo massimo di malattia oppure quelli allontanati per disabilità psichica anche se la loro patologia non influisce sulla mansione svolta. In questi casi si passerebbe dall’attuale tutela “reintegratoria forte” a quella “attenuata”. In pratica, i risarcimenti da aggiungere alla reintegrazione sul posto di lavoro non sarebbero più pieni, ma soggetti a un limite massimo. Inoltre – altro effetto paradossale – con il Sì verrebbe meno il diritto al reintegro per i dipendenti dei partiti politici e dei sindacati, cosa che invece era stata prevista dallo stesso Jobs Act. L’ultimo effetto distorsivo del referendum sarebbe il ritorno al limite massimo di 24 mensilità negli indennizzi contro le attuali 36.

La questione è complicata, ma proprio una vittoria del Sì potrebbe avere un effetto di semplificazione. Eliminerebbe infatti la disparità di diritti tra assunti prima e dopo il 7 marzo 2015, scelta che ha superato il vaglio della Corte costituzionale ma è ancora molto contestata sia sul piano tecnico dagli esperti di diritto del lavoro sia sul piano politico per una questione di uguaglianza. La tutela per diverse tipologie, in particolare i licenziamenti discriminatori e del tutto pretestuosi, rimarrebbe uguale. Per i licenziamenti economici ci sarebbe un netto aumento di tutele, mentre per qualche altro caso residuale ci sarebbe invece l’assurdo effetto di un possibile arretramento.

Sopra tutto un netto dato politico: il popolo italiano darebbe un chiaro segnale di contrarietà a una legge mossa dalla volontà di ridurre le tutele generali dei lavoratori. La botta sarebbe accusata pure dal governo Meloni, anche se non è stato l’attuale esecutivo ad approvare la riforma. Perché il centrodestra si muove comunque sul solco della stessa filosofia ispiratrice del Jobs Act, e non potrebbe essere altrimenti per ragioni ideologiche. Non a caso dai banchi della maggioranza arrivano inviti all’astensione. È chiaro, tra l’altro, che una vittoria del Sì dare prova di compattezza da parte dell’elettorato di sinistra, indebolendo le ali “riformiste” oggi presenti all’interno del Partito democratico.

Per quanto riguarda il secondo quesito, invece, la questione è decisamente più semplice di quella sul Jobs Act. Riguarda i risarcimenti previsti per gli ingiusti licenziamenti nelle piccole imprese, quelle sotto i 15 dipendenti, a cui non si applica l’articolo 18. Oggi la legge prevede un limite massimo di sei mensilità. L’iniziativa della Cgil punta ad abolire quel tetto e dare ai giudici maggiore discrezionalità nella quantificazione degli indennizzi. Di fatto un deterrente contro i licenziamenti, laddove gli imprenditori andrebbero incontro a rischi meno calcolabili. Nel complesso, l’obiettivo dei quesiti a livello di sistema è rendere più solide le tutele per chi lavora, quindi rendere più costosi i licenziamenti, per contestare la convinzione per cui la crescita economica passi da una compressione dei diritti.

L'articolo Referendum 8-9 giugno, guida ai primi due quesiti. Meno disparità di diritti e licenziamenti più costosi: le ragioni del Sì (e gli effetti paradossi) proviene da Il Fatto Quotidiano.