Questo mondo dopo Francesco

Papa Francesco, guida audace e inclusiva, ha traghettato la Chiesa nel nuovo millennio, rompendo tradizioni e abbracciando la diversità. Qui un tentativo di raccogliere la sua eredità.

“È uno scacchista silenzioso, che muove i pezzi e vede molte mosse in anticipo. Sa quando fermarsi e quando fare la sua mossa. Non si conosceranno mai le sue regole. Perché non le dice a nessuno”. Lo descriveva così papa Francesco uno dei suoi collaboratori in Argentina, padre Guillermo Marco. Parole riprese dal giornalista Marco Damilano nell’articolo sull’eredità di quest’uomo venuto “dalla fine del mondo” e pubblicato sul quotidiano Domani il 22 aprile.

Un atteggiamento, quello di Jorge Mario Bergoglio, condiviso da chiunque si sia trovato a dover scrivere di lui e del suo papato in questi giorni. Papa Francesco è stato una persona che ha dovuto rompere con la tradizione prendendo per mano i fedeli – senza distinzione di età o di provenienza – e li ha fatti entrare per davvero nel nuovo millennio.

Ma Bergoglio ha fatto molto di più. Ha preso per mano anche persone di altre confessioni religiose e persino (e a volte soprattutto) chi non credeva. E come ogni leader dei nostri tempi è stato amato, osteggiato, messo in discussione persino dai “suoi”. E forse è proprio per questo che si può dire con certezza che ha portato a termine il suo lavoro: ha portato la nave in porto. O almeno nel primo porto di questo nuovo e lungo viaggio a tappe che la Chiesa cattolica dovrà compiere in questo millennio.

Non un innovatore, ma comunque un rivoluzionario

C’è chi ha scritto – come Ezio Mauro su Repubblica, tra gli altri – che Francesco ci ha lasciato un senso di incompiutezza, “di riforma a metà, come se il Papa lasciata la sponda tranquilla cui si appoggiava la Chiesa, non fosse riuscito a toccare l’altra sponda”. Mauro definisce questa sensazione come “il destino di molti riformatori” attaccati sia dai progressisti che dai conservatori. E per questo, conclude, Jorge Maria Bergoglio ricorda la figura di Michail Gorbaciov (e dio solo sa quanto abbia sofferto e quante critiche abbia ricevuto quell’uomo che ha avuto l’onere di portare l’Unione Sovietica fuori dalla Guerra fredda).

Lo ha scritto anche Aldo Cazzullo sulle pagine del Corriere della Sera ricordando come la storia millenaria della Chiesa abbia accelerato “vorticosamente in cinque minuti: quelli tra le 20:22 e le 20:27 del 13 marzo 2013”. Secondo Cazzullo, “Bergoglio non ha innovato la dottrina; ma ha rivoluzionato il linguaggio, gli argomenti, lo stile del papato”. Uno stile frutto del tempo in cui viviamo, un tempo frenetico, che ha bisogno di persone in grado di capire ciò che accade senza rimanerne vittima.

E papa Francesco era dannatamente consapevole di ciò che stava accadendo o di cosa sarebbe successo. Lo era quando aveva invocato il disarmo, quando aveva affermato che il presidente russo Vladimir Putin aveva avvertito “l’abbaiare della Nato” alle frontiere. Lo era quando aveva dettato l’agenda di tutti gli analisti e gli esperti di geopolitica quando coniò l’espressione “terza guerra mondiale a pezzi”. Ma sempre per Cazzullo “le riforme, quelle no, non le ha fatte”.

Lo ha scritto anche Antonio Socci sul quotidiano Libero lamentando – da giornalista critico nei confronti della Chiesa contemporanea – la mancanza di chiarezza della sua guida quasi su tutto. Tranne che su due cose: la misericordia divina e la crisi climatica. E se scritta così sembra poco, in realtà è tantissimo se pensiamo che ci è riuscito in soli dodici anni.

Laudato si’ e l’impegno di papa Francesco per l’ambiente

Proprio sul clima e sull’enciclica Laudato si’, infatti, tutta la stampa italiana e non solo è concorde. Quel documento è stato “uno dei testi più importanti e meglio riusciti del pontificato. Una bella enciclica sociale, nella linea della Santa Sede, su cui molti dovrebbero riflettere” per usare le parole più tiepide che ho trovato sui giornali di ieri (22 aprile). Sono quelle usate da Giovanni Maria Vian intervistato da Lucia Esposito sempre su Libero. Vian è uno storico e giornalista noto soprattutto per essere stato direttore dal 2007 al 2018 de L’Osservatore Romano, il quotidiano del Vaticano.

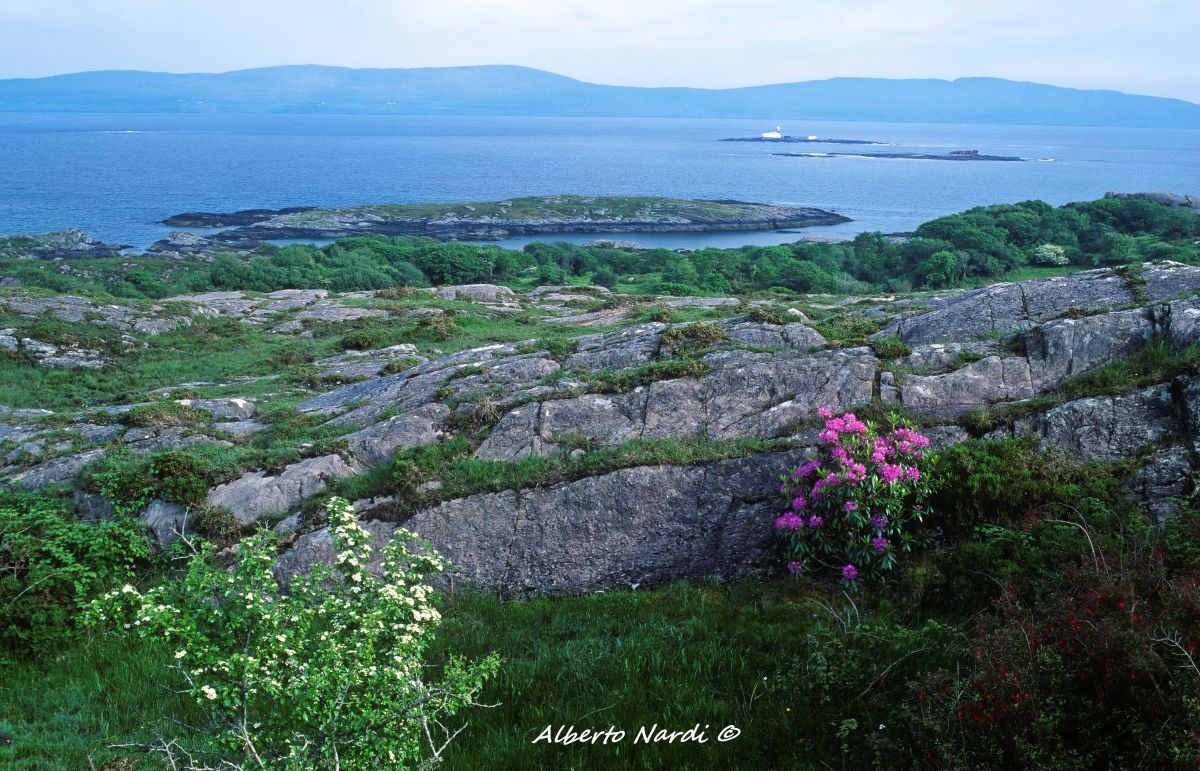

L’11 ottobre 2023 il giornalista Lorenzo Rosoli intervistava per l’Avvenire il teologo brasiliano Adelson Araújo dos Santos, docente all’Istituto di spiritualità della pontificia università gregoriana. Uno dei massimi studiosi di eco-teologia, tanto da aver partecipato come esperto al sinodo per l’Amazzonia. Alla domanda su come si pongono l’enciclica e l’esortazione apostolica Laudate Deum (pubblicata nel 2023, alla vigilia della conferenza sul clima di Dubai) rispetto al precedente magistero, dos Santos non ha espresso dubbi: “Si pongono in una relazione di continuità”. Una continuità che richiama “il cammino della dottrina sociale della Chiesa” perché “la riflessione e l’invito ad agire in materia di cura del creato non nascono con Francesco”. Laudato si’, infatti, è l’enciclica che affonda le radici nel nome stesso scelto da Bergoglio: Il cantico delle creature di San Francesco d’Assisi.

Bergoglio parlava di ecologia integrata e non solo di protezione dell’ambiente

Ecco perché questo papa è stato un traghettatore che, dal mio punto di vista, non ha lasciato nulla di incompiuto. Ha fatto quel che doveva per gli anni che ha avuto a disposizione. Nella saga millenaria della Chiesa, ha scritto il primo capitolo di un nuovo libro, di un nuovo cantico che ha come fine quello di porre l’umanità non più al vertice, bensì al centro della “casa comune”. Una casa dove nessuno può fare a meno del contributo degli altri e, allo stesso tempo, nessuno può prendersi la libertà di fare tutto ciò che vuole, come se non esistessero limiti condivisi con le altre specie animali e vegetali o responsabilità verso le generazioni che verranno (come scrissi qui dieci anni fa).

È il concetto di ecologia integrata per cui proteggere l’ambiente non è sufficiente. Serve una visione olistica che includa anche l’economia e le questioni sociali e culturali. E pensare che Bergoglio non nasce come una persona attenta allo sviluppo sostenibile. “La sua è una storia di conversione”, scrive Luca Martinelli sul Manifesto che fa risalire al 2014, in occasione dell’incontro mondiale dei movimenti popolari che si tenne in Vaticano, il momento in cui papa Francesco ha iniziato a pensare alla connessione tra terra, casa e lavoro.

Un’analisi condivisa anche da Carlo Petrini, fondatore dell’associazione Slow Food, sulle pagine di Repubblica: “In giovane età era molto scettico sui temi ambientalisti, perché non ne riconosceva l’urgenza e la complessità” della questione, salvo poi portare “tutto il mondo cattolico non solo all’interno delle tematiche ecologiche, ma lo ha schierato in prima linea nel denunciare che dal grido assordante, ma inascoltato, della Terra deriva un livello di sofferenza sempre più crescente” tra gli esseri umani.

Oggi non possiamo fare a meno di riconoscere che un vero approccio ecologico diventa sempre un approccio sociale, che deve integrare la giustizia nelle discussioni sull’ambiente, per ascoltare tanto il grido della terra quanto il grido dei poveri

Laudato si’, papa Francesco

E non è un caso che la Laudato si’ è anche il testo che è riuscito a scuotere le coscienze alla vigilia della conferenza sul clima del 2015 e convincere l’intera comunità internazionale, 195 paesi, a firmare l’Accordo di Parigi. Furono dieci i leader mondiali a citare l’enciclica durante il loro discorso ufficiale alla Cop21, come hanno ricordato Jason Horowitz e Elisabetta Povoledo sul New York Times.

“Forse il più grande ambientalista al mondo”

Come può essere definito tutto questo come un lavoro incompiuto? Bergoglio ha fatto molto di più di quanto si potesse immaginare. Pretendere che potesse completare il lavoro delle riforme o anche solo fare più di quanto fatto in “soli” dodici anni – la metà del tempo concesso dalla vita a Giovanni Paolo II, significa non assumersi le proprie di responsabilità. Le responsabilità di leader, di comunità, di testimoni che hanno il compito di fare la loro parte, di agire, di cambiare. Nella sua newsletter The crucial years, l’ambientalista e scrittore Bill McKibben ha scritto che se n’è andato “forse il più grande ambientalista al mondo”, una persona che l’ha reso – il mondo – “infinitamente più ricco per il fatto stesso che ci abbia vissuto”.