Un Cinexin en el cerebro

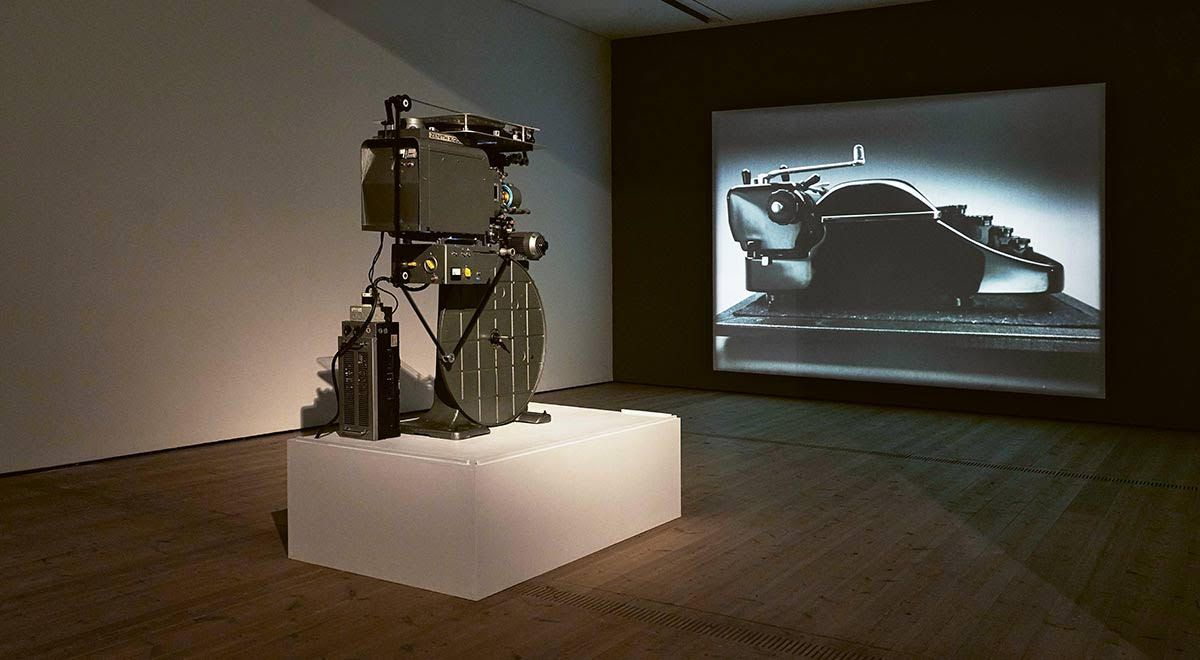

Imagen de portada: Una obra de Rodney Graham, Rheinmetall/Victoria 8, 2003. 7-21 de abril La presentación transcurre con naturalidad, sin ceremonia. Escuchas a Benjamín hablar de su novela con emoción contenida, y te reconforta sentir que el premio encontró su lugar. Allí dices que le tienes un cariño especial al libro y al autor y que... Leer más La entrada Un Cinexin en el cerebro aparece primero en Zenda.

Imagen de portada: Una obra de Rodney Graham, Rheinmetall/Victoria 8, 2003.

7-21 de abril

El lunes viajas a Valencia para la presentación de El vuelo del hombre, la novela de Benjamín G. Rosado que ha ganado el Biblioteca Breve. Almudena Amador, librera de Ramón Llull y compañera en el jurado, ha querido recrear en su librería el clima de aquella mesa de deliberación. También está Elena Ramírez, que compartió con vosotros la lectura y la elección final. Es un placer volver a conversar con ellas, dejarse llevar por ese vaivén tranquilo que permite la conversación sobre literatura.

*

Clase en el Club Renacimiento. Esta semana hablas sobre la corrección. Has aprendido con los años que es ahí, en ese trabajo silencioso y lento, donde de verdad crecen los textos. No se trata solo de ajustar lo escrito, sino de seguir escribiendo. Lo dices siempre en clase: corregir es escribir. Y cada vez estás más seguro de que lo mejor de un libro no siempre nace en el primer impulso, sino en los regresos, en los tiempos de “pensar la novela” entre versión y versión, en las decisiones pausadas y el cocinado a fuego lento.

*

Miércoles, club de lectura en el Instituto Cervantes de Milán. Lo conduce Valeria Correa, que ha elegido tu novela Anoxia. Compartes el evento en las redes y parece que da empaque: el Cervantes de Milán. Pero en realidad, lo haces desde tu casa en camiseta y pantuflas. Se gana tiempo con el Zoom, es cierto, y también se optimizan recursos. Pero hay algo esencial de la experiencia del encuentro que se pierde del todo en la pantalla. Tienes la sensación de quedarte a medio. No hay corte con lo que sucede en tu casa. Cariño, no me molestes de seis a siete que estoy en Milán, le dices a Raquel. Y al rato, te pones los vaqueros para bajar la basura.

*

El jueves sí que viajas. Palma de Mallorca. Es Baluard te ha invitado a su ciclo “Art en Pantalla”. Allí hablas de algunos de los libros que más te han influido en tu trayectoria como historiador del arte. Te cuesta decidir, pero al final te quedas con cinco: David Freedberg (El poder de las imágenes), Brian Wallis (Arte después de la modernidad), Hal Foster (El retorno de lo real), Mieke Bal (Tiempos trastornados) y Georges Didi-Huberman (Ante el tiempo). A ellos le sumas, por supuesto, la tríada que está detrás de tu Yo estoy en la imagen: Benjamin, Barthes, Sontag. De alguna manera, tu modo de pensar se ha configurado a partir de esas lecturas. Tanto, que ya no eres capaz de saber dónde acaban los libros y empiezas tú.

En Palma, charlas con Pilar, Agustín y David. Es tiempo para el reencuentro y la conversación reposada. Y también para visitar la exposición de José Fiol para cuyo catálogo has escrito. The Green Fog, un proyecto que entrelaza dos acontecimientos aparentemente sin conexión: la final de Wimbledon de 1975, que enfrentó a Arthur Ashe y Jimmy Connors, y la película The Green Fog, de Guy Maddin, que reinterpreta Vértigo mediante la apropiación de fragmentos de películas producidas en San Francisco. A partir de ambos elementos, Fiol ensaya una forma de montaje en la que historia, cine y deporte se cruzan y se contaminan, generando nuevas formas de relato y otras maneras de mirar. Una nueva forma de pintar la historia. O de contarla.

Al día siguiente, paseas por Palma sin prisa. No miras el móvil. Hacía tiempo que no disfrutabas de un día así.

*

Te hacen llegar unas páginas de las “memorias” de un galerista que fue compañero tuyo en la universidad. Te dicen que apareces en varios pasajes. Las lees. Están llenas de resentimiento, de verdades a medias, de invenciones más o menos sutiles. Es su versión de la historia. Su “verdad”. Algún día alguien tendrá que contar lo suyo. Pero no serás tú. Tampoco él aparecerá en tus memorias, si algún día decides escribirlas. No es tan importante. Bastante espacio le has concedido ya con este párrafo.

*

Dejas a medio Se acabó el recreo, de Sandro Ferrari. Es la sensación de la literatura italiana, dicen en todos lados. Aunque has comenzado a leerlo por el tema: una novela ambientada en la universidad, como la que tú estás escribiendo. Querías observar cómo aborda el mundo académico, sus dinámicas, sus códigos. Pero no pasas de la mitad. Demasiados diálogos directos y cotidianidad que no parece ir a ninguna parte. Y también demasiados clichés. Últimamente te cuesta encontrar algo con lo que conectar. Lees sin que nada se quede. Como si los libros pasaran por ti sin rozarte.

*

Afortunadamente, llega Enrique Vila-Matas y con él, regresa la ilusión. Su última novela, Canon de cámara oscura, te devuelve al asombro de aquellos primeros libros suyos que tanto te marcaron: Historia abreviada de la literatura portátil, Bartleby y compañía. En sus páginas reaparece ese mundo de escritores excéntricos, de libros periféricos, escorados, desplazados. Te sorprende la juventud del texto, su vitalidad. Parece escrito por alguien de veinticinco años. Está lleno de fuerza, de pasión, pero también —y sobre todo— de sabiduría. Y te ocurre, como casi siempre que lees a Vila-Matas, que sientes unas ganas irrefrenables de escribir. Quieres llegar al final, sí, pero también quieres detenerte en cada párrafo y ponerte a escribir desde ahí, como si cada página fuera un disparador. Esos son los libros que te gustan: los que te empujan a seguir leyendo y, al mismo tiempo, te obligan a cerrar el libro para escribir.

*

Nueva temporada de Black Mirror. Te fascinan algunos capítulos, especialmente el primero, Gente corriente. Biopolítica y biocapitalismo en estado puro. Está tan pegado a la actualidad que da miedo. Esa es, quizás, la verdadera fuerza de los mejores episodios de la serie: una ciencia ficción cercana, apenas una leve torsión de la realidad que basta para revelarla en toda su crudeza. No es tanto anticipación como espejo deformado —y por eso mismo preciso— del presente. También deglutes la primera temporada de Paradise, una distopía menos compleja, menos profunda, pero con la que disfrutas. Fin del mundo, un búnker bajo la montaña, conspiraciones, flashbacks. Pasas el rato. Y a veces, con eso basta.

*

En la web de Art Omi ya salen los nueve escritores con los que vas a compartir un mes en la residencia que comienza en dos semanas. Ocho mujeres y un hombre. Vienen de Dinamarca, Tanzania, Alemania, Suecia, Palestina, Estados Unidos. Miras sus perfiles, sus webs, sus redes. No conoces a ninguno. La mayoría tienen menos libros publicados, menos traducciones que tú, pero inmediatamente te entra la inseguridad. El síndrome del impostor, una vez más. Parecen todos tan escritores… tan preparados, tan profesionales. También tú lo pareces en la foto, quizá también en el pequeño texto que la acompaña. Aunque sabes bien cuál es la realidad. Conoces tus miedos y tus límites. Sigues siendo el crío de la huerta, que ahora tiene que hacerse pasar por escritor internacional en Estados Unidos. Pero sabes que se te nota a la legua. Y si faltara algo, está tu inglés, que ya ha empezado a temblar. Estás nervioso e ilusionado. No sabes qué pesa más. Y quizás no haga falta saberlo.

*

En dos semanas no has abierto el archivo de la novela. Lo único que has hecho por ella ha sido intentar leer el libro de Sandro Ferri y anotar los caminos por los que no te gustaría pasar. A veces escribir también puede ser eso: identificar en los otros los errores que no quieres repetir.

Lo que sí has hecho en este tiempo es avanzar con el guion. Cada día encontráis algo nuevo, algo inesperado. El objetivo general y el objetivo concreto de cada secuencia. Habéis logrado cerrar casi por completo la línea temporal del presente, y estos días trabajáis en darle sentido al pasado. No queréis que sean solo flashes sueltos, recuerdos dispersos, sino pequeñas películas dentro de la película. Con unidad. Con alma.

La primera de ellas, los niños en la infancia, te apasiona. Los Gunies de la huerta. Sale rápido entre Joaquín y tú. La segunda, la que trata del pecado y la culpa, se os atraganta, porque os falta algo concreto, una pieza del puzle. Pero ya llegará, dice Joaquín. Tarde o temprano. Los mimbres están.

El Domingo de Resurrección te quedas solo en casa y trabajas sin parar hasta que la encuentras. Esa pequeña pieza que lo ordena todo. Y cuando llega, todo encaja. Como un mecanismo secreto que, de pronto, se pone en marcha.

Mientras las piensas y escribes, ves las escenas claramente en tu cabeza. Como una película. Es distinto al modo en que imaginas las escenas de una novela. Más concreto. En la novela, aunque visualizas la acción, todo está íntimamente ligado a las palabras, que nunca son del todo transparentes. En el guion, en cambio, las palabras que describen las acciones son apenas un medio. Es como si las imágenes llegaran primero y las palabras fueran la herramienta para hacerlas visibles, no el material en el que se encarnan.

Te acuestas satisfecho. Con la secuencia completa en la cabeza. La proyectas una y otra vez, hacia delante, hacia atrás, como si tuvieras un Cinexin en el cerebro. Sabes bien que entre lo que imaginas ahora y lo que finalmente se rodará habrá una diferencia inmensa. Tal vez por eso disfrutas tanto de esta noche: porque las escenas que ves son, de algún modo, tu película verdadera. La que tú has construido y montado en tu mente. La que ya nadie te podrá arrebatar.

La entrada Un Cinexin en el cerebro aparece primero en Zenda.