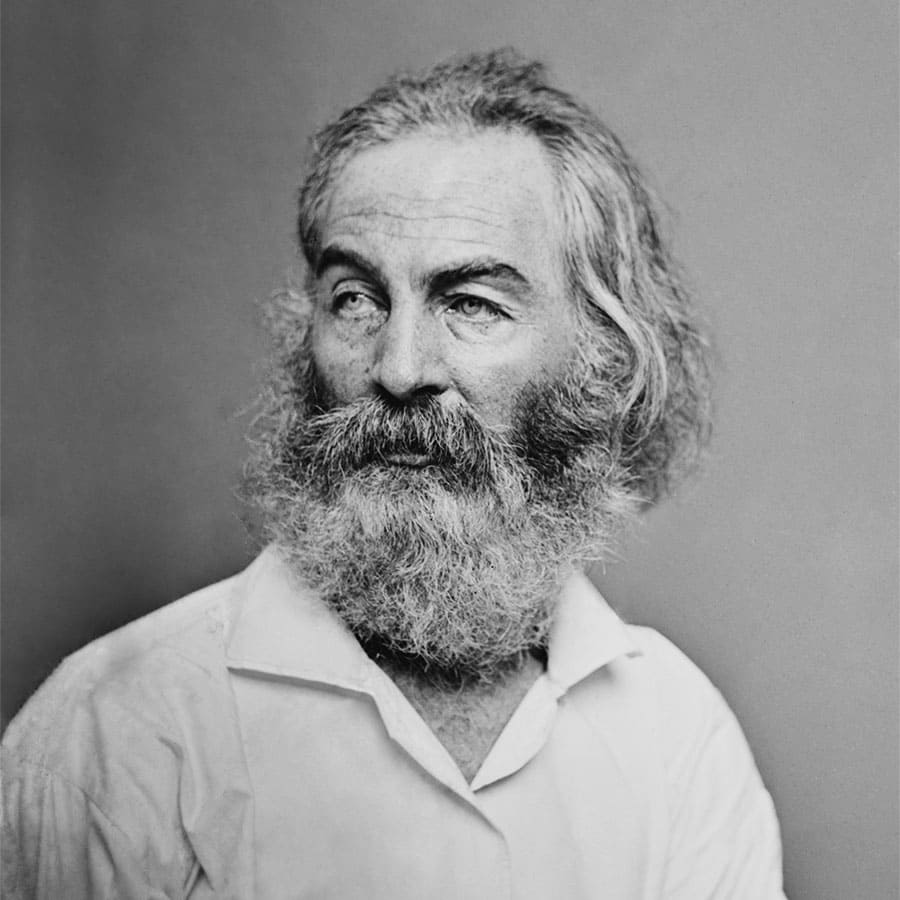

Los innumerables tránsitos de Walt Whitman

Entre estas dos tipologías se encuentran los poetas que, a través de las periódicas entregas de sus respectivos poemarios, acaban por vislumbrar el libro al que están destinados, convirtiéndose, a partir de entonces, en colaboradores activos de su unidad estructural; y la de aquellos otros que dentro de su polimórfica obra acaban por profundizar una... Leer más La entrada Los innumerables tránsitos de Walt Whitman aparece primero en Zenda.

Puede asegurarse que la mayoría de los poetas son autores de un único libro que han ido realizando por entregas a lo largo del tiempo, sin saber muy bien cuál iba a ser el resultado final del mismo. Utilizo deliberadamente el pretérito perfecto porque este modo de hacer y de obrar creativo solo suele visualizarse con precisión cuando la obra está hecha y el poeta se confunde con su escritura, llegando a ser, como en su día deseó Gil de Biedma, el poema mismo; es decir, cuando el poeta ha dejado de escribir o de ser una pesada carga para su poesía. Y me atengo cautelosamente a la “mayoría de poetas”, porque siempre se puede contraponer un egregio número —aunque minoritario— más cercano a los politonales métodos creativos de los novelistas, por la variedad de registros de su poesía. En realidad, cuando hablamos de poesía, estos dos planteamientos representan las dos caras de la moneda creativa; otras formas de acometer y encarar una obra poética no dejan de ser variaciones o hibridaciones de las mismas.

Pero al margen de estas categorizaciones, o precisamente dentro de ellas en su grado máximo, también puede asegurarse que existen poetas que son autores de un único libro que han escrito conscientemente desde su primer hasta su último verso, porque conocían la música de todas sus páginas. A este singular grupo suelen pertenecer los poetas visionarios como Walt Whitman, cuya vida giró en torno a la laboriosa configuración de Hojas de hierba, un poemario que publicó por su cuenta —en una autoedición en toda regla, pagada de su bolsillo— el 4 de julio de 1855, y que inicialmente escribió bajo el impulso del ensayo «The poet» de Essays: Second Series (1844) de Emerson, su único y prestigioso mentor y valedor en tiempos de inclemencia literaria.

Whitman debió de pasar por un periodo de febril creatividad, de visionaria inspiración, para escribir la primera versión de Hojas de hierba, en cuyas páginas ya se encuentra el original núcleo poético al que dedicaría toda su existencia. Es como si hubiese recogido posesamente, en un estado de iluminada ebriedad, la música que resonaba en su interior para que no se perdiese una nota, y luego se dedicase a perfeccionar y desarrollar los registros de su sinfonía, edición tras edición del mismo libro.

Jorge Luis Borges, quizá para rendir un admirado homenaje al vate norteamericano, realizó una versión al castellano de Hojas de hierba; y digo “versión” porque considero que todas las traducciones, sobre todo de poesía, no dejan de ser versiones más o menos afortunadas del original. El erudito argentino siempre contrapuso al fascinante y visionario personaje poético que alienta en los poemas de Walt Whitman el apocado y nada prometeico ciudadano de carne y hueso, decepcionantemente ensombrecido por el ropaje de su vulgar existencia. Ciertamente, el contraste entre el épico personaje de su etopeya lírica y el solipsista que pulula por las rotativas de los periódicos neoyorquinos es demasiado grande, y hasta puede resultar disonante si no se tiene en cuenta que las grandes obras literarias no suelen gestarlas los individuos heroicos, salvo la de algunos émulos de Garcilaso o de Lord Byron, sino más bien los sujetos asolados y desolados por una implacable rumia interior. La alquimia poética se produce en esas altas temperaturas emocionales, desencadenadas no solo por el circunstancial combustible biográfico, sino por la estigmatizante fatalidad de los destinos atormentados, o si se prefiere, de los destinos literarios; por eso no existe ningún escritor feliz, lo que no significa que las personas felices no puedan escribir libros. En esas abismales temperaturas emocionales es donde hay que buscar la forja, y no en los vulgares trasuntos biográficos de Whitman, de los poemas de Hojas de hierba y de sus más vitales visiones, también de las más perturbadoras.

Whitman se desdobla en sí mismo, se repliega en su interior precisamente para establecer una unión fraterna —casi comunión— con la humanidad, desde sus congéneres norteamericanos. La voz de su personaje poético es potente, como corresponde a un profeta de los nuevos tiempos, a un visionario que remeda la prosodia bíblica de los salmos para trasladar su visión del nuevo ciudadano y de la nueva sociedad norteamericana. Este estilo visionario y profético, que adquiere nueva originalidad en su propuesta poética, lo desarrolla a través de secretos ritmos y contrastes fonéticos que caracterizan la eufónica remembranza de sus versos blancos. Whitman inicia prologalmente Hojas de hierba con «A partir de Paumanok», presentándose como un profeta que anuncia «un Mundo Nuevo» (Whitman, 1883: 35), donde las mayúsculas indican la desmedida magnitud de sus intenciones; y lo finaliza epilogalmente con «Cantos de despedida» —en realidad un solo canto titulado significativamente «¡Adiós!»— como un visionario que anuncia «lo que vendrá después» (ibíd.: 161), porque él, como avalan sus poemas, se ha «adelantado por derecho propio» (162).

La finalidad de su canto y de las impregnadas visiones de sus poemas carecerían de sentido si Walt Whitman no hubiese establecido desde el principio, y este es uno de sus mayores aciertos, un moderno diálogo metaliterario con el lector, que representa no solo la contingente finalidad a la que se dirigen sus versos, sino también la posibilidad de establecer un permanente diálogo con la otredad.

La parte más sustantiva de Hojas de hierba, «Canto de mí mismo», comienza con los siguientes interpelativos versos, desde una ambigüedad referencial que también infiere al lector: «Yo me celebro y yo me canto, y todo cuanto es mío también es tuyo, porque no hay un átomo de mi cuerpo que no te pertenezca» (39). Complicidad consigo mismo y con el lector, absolutamente novedosa en la poesía de su tiempo, que se va reforzando anafóricamente a lo largo del poemario: «Quédate conmigo este día y esta noche y serás dueño del origen de todos los poemas» (41). Una relación que crece y madura a lo largo del poemario, lo que lleva al poeta a interpelar directamente al lector, desde una cercanía y complicidad que años después adoptará Gil de Biedma en Pandémica y Celeste, en el último poema de «Calamus», «Lleno de vida ahora»: «Cuando los leas, yo que era visible seré invisible, / ahora eres tú, concreto visible, el que los lee, el que los busca, / imaginando lo feliz que serías si yo estuviera a tu lado y fuera tu amigo; / sé tan feliz como si yo estuviera a tu lado. (No estés demasiado seguro de que no esté contigo) (153). Este final parentético refuerza la relación íntima que a través de los sucesivos poemas ha ido estableciendo el poeta con el lector; una comunicación que adquiere su grado máximo a través del mismo recurso parentético en el «¡Adiós!» final que cierra Hojas de hierba: «Camarada, esto no es un libro, / el que lo toca, toca a un hombre, / (¿es de noche? ¿Estamos solos los dos?/» (163).

Este original modo de interpelar y de establecer una relación íntima con el lector, además de ser absolutamente moderna, tiene unas potencialidades metaliterarias que el poeta norteamericano desarrolla para contraponer shakesperianamente en unos memorables versos la efímera existencia del lector con la perdurabilidad de la voz poética, superando al mismísimo Cisne de Avon: «Me tienes a mí y yo te tengo, me sujetas y te sujeto, / salto de las páginas a tus brazos, la muerte me llama» (164). La prodigiosa transustanciación de estos dos versos se produce por la doble metaforización del poeta transformado en poema, en libro, y del lector como representante de todos los efímeros lectores —fiduciarios de lo permanente— en el inexorable relevo de la muerte.

Whitman se desdobla para establecer un triple diálogo consigo mismo a través de los referenciales pronombres personales “yo”, “tú” y del posesivo “mi” que determina al sustantivo “alma” —«estas cosas me llegan día y noche, y después me dejan, / pero no son mi Yo» (43); «Creo en ti, mi alma, el otro que soy no se rebajará a ti, / y tú no te rebajarás ante él» (43)—, siempre con la cercana e íntima presencia del lector, con el que también transfiere, como se ha destacado más arriba, sus confidencias y visiones. Esta complejidad de planos expresivos permite al autor desplazarse por sí mismo, por su abisal interioridad —«Soy el poeta del Cuerpo y soy el poeta del Alma» (61)—, hasta llegar a los otros y fundirse con la multitud, para descubrir en sus imbricaciones «la amplitud del tiempo» (61) donde se asienta el genesíaco principio de la inmortalidad: «Sé que soy inmortal […] y si entro en posesión de lo que es mío hoy o dentro de diez millones de años, / me da lo mismo ahora, y me da lo mismo esperar» (61). Esta integración con la multitud, con la humanidad —«(Soy amplio, contengo multitudes)» (107)—, desata en Whitman un deliberado proceso de identificación empática con los demás, especialmente con todos los que sufren y padecen, asumiendo en primera persona su sufrimiento y destino —«Todo lo siento y lo soy. // Soy el esclavo perseguido […] no pregunto al herido cómo se siente, soy el herido […] Soy el bombero hecho pedazos, roto el esternón» (82)— como si su personaje poético fuera el nuevo Jesucristo norteamericano.

Whitman, al que Harold Bloom considera el centro del canon literario norteamericano, es para este crítico literario un poeta extremadamente complejo e inmensamente sutil: «La originalidad de Whitman tiene menos que ver con su verso supuestamente blanco que con su inventiva mitológica y su dominio de las figuras retóricas» (Bloom, 1995: 277). Esta complejidad conceptual y alegórica, aunque el vate norteamericano diste de ser un poeta intelectual, también se establece en el tono homoerótico de algunos de sus poemas. Esta ambigüedad sexual, además de escandalizar a sus más pacatos lectores —y no solo a los de su primera recepción—, ha desencadenado entre los críticos literarios y estudiosos una viva polémica a lo largo del tiempo, con las más diversas teorías sobre su subrepticia homosexualidad. Harold Bloom es el muñidor de la última especulación al respecto, al considerar a Whitman un consumado «onanista y un egotista, que proclama su propia divinidad» (ibíd.: 286), fundamentando sus extremosas consideraciones en el análisis de algunos poemas del Canto de mí mismo que recrean la exaltación del vicio solitario: «yo fui el primero que arribé al promontorio, mis propias manos me llevaron» (Whitman, 1983: 72); «El saludable alivio, el reposo, el estar satisfecho, / y este racimo que al azar arranco de mí mismo, / ha cumplido con su misión, lo arrojo indiferente, para que caiga donde caiga» (ibíd.: 130).

Whitman también es un maestro de la enumeración y del contraste connotativo que se produce con la interacción de los venturosos elementos de sus azarosas secuenciaciones; una técnica adoptada por Jorge Luis Borges, pero con unos resultados muy distantes y disímiles de los vitales logros y hallazgos del vate norteamericano: «donde las sombras del ocaso se alargan sobre la ilimitada y vasta llanura, / donde las manadas de búfalos abarcan lentamente las leguas, / donde brilla el colibrí, donde el cuello del viejo cisne se curva y ondula, etc.» (78). Whitman, como se ha señalado más arriba, no es un intelectual, sino un poeta visionario, y por eso sus largas enumeraciones están exentas de la erudita coquetería borgiana.

El profeta y visionario hacedor de Hojas de hierba ha preparado su «divina enumeración», como señala con tintes apodícticos, «para sí mismo», pero también «para ti y para cualquiera» (113), preparando, lúcida y concienzudamente sus «innumerables tránsitos» (164) en la incorporeidad triunfante del poema.

Su visionaria poesía, en la que promueve el abrazo fraterno —«crezco por igual entre los negros y los blancos, / canadienses, piel roja, senador, inmigrante, a todos me entrego y a todos recibo» (45)—, es un haz de Hojas de hierba capaz de renovarse permanentemente en las manos de los lectores. Una esperanza cierta, en estos estos tiempos crepusculares de tribulaciones y zozobras democráticas.

—————————————

Bibliografía

Bloom, Harold (1995). El canon occidental: La escuela y los libros de todas las épocas, traducción de Damián Alou, Barcelona, Anagrama.

Whitman, Walt (1983). Hojas de hierba, Selección, traducción y prólogo de Jorge Luis Borges, Estudio crítico de Guillermo Nolasco Juárez, Grabados de Antonio Berni, Madrid, Editorial Ciencia y Cultura, S. A.

La entrada Los innumerables tránsitos de Walt Whitman aparece primero en Zenda.