Las estrategias de luz con las que los antiguos griegos iluminaron el Partenón

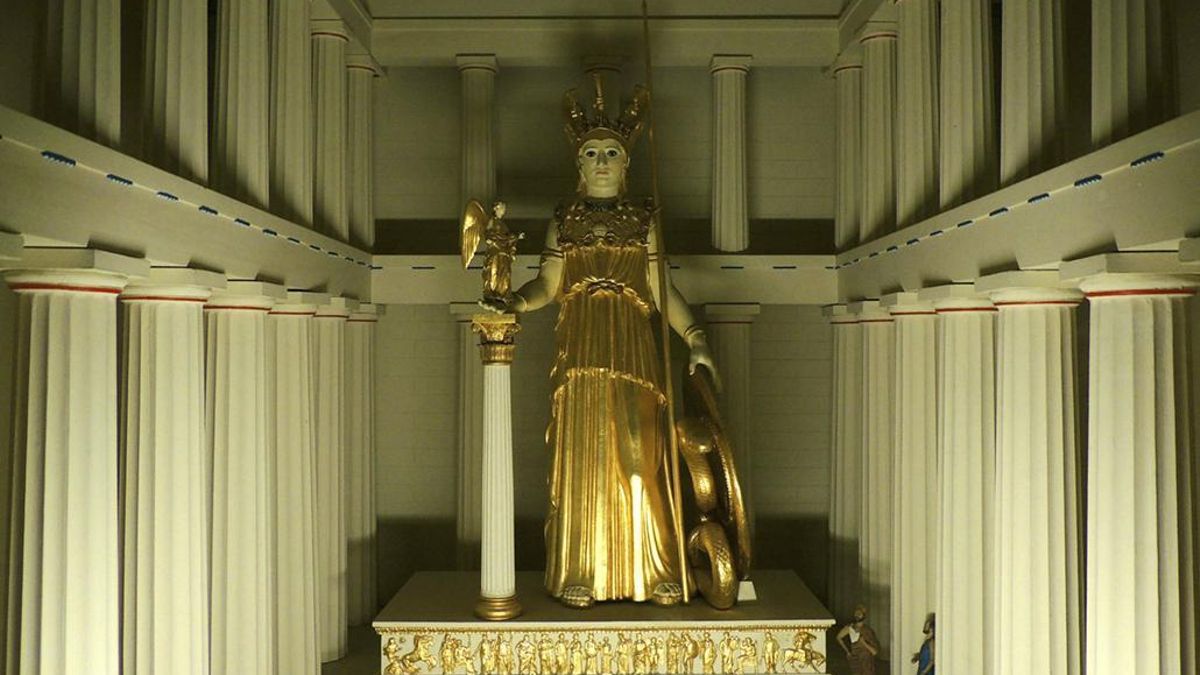

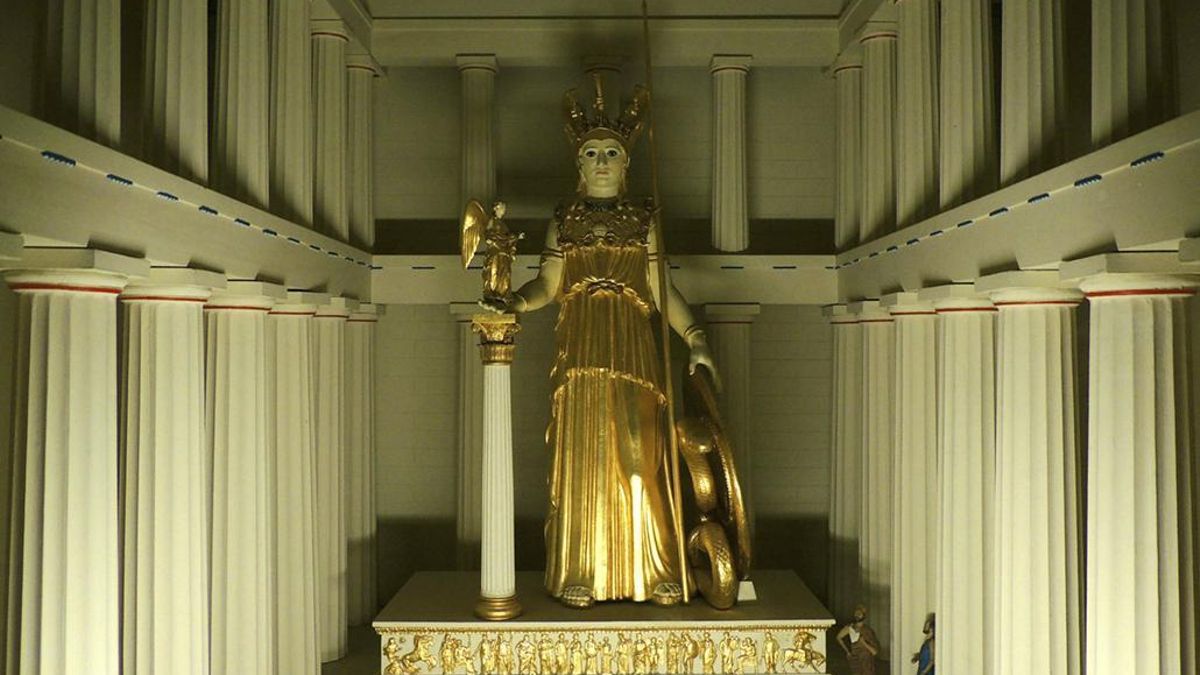

Una nueva investigación firmada por Juan de Lara, publicada por la British School at Athens, analiza con técnicas digitales de simulación cómo se iluminaba realmente este temploEl hallazgo de Pompeya que muestra el intento de supervivencia en una casa en obras durante la erupción Por fuera, el Partenón representa el ideal de la armonía clásica. Por dentro, sin embargo, la realidad era otra: un espacio oscuro, con una iluminación cuidadosamente orquestada para crear un efecto concreto. Lo que estaba en juego no era solo la visibilidad, sino la emoción, el impacto, la sensación de estar ante lo sagrado. Una nueva investigación firmada por Juan de Lara, publicada por la British School at Athens, analiza con técnicas digitales de simulación cómo se iluminaba realmente este templo ateniense. Y el resultado desmonta varios mitos modernos. Un amanecer muy medido Como otros templos griegos, el Partenón está orientado hacia el este. Esto tiene una explicación práctica: los primeros rayos del sol de la mañana podían entrar directamente por la puerta principal y alcanzar, durante unos minutos, la estatua monumental de Atenea. Esta alineación —lejos de ser casual— se ha interpretado como una forma de hierofanía, es decir, una manifestación puntual de lo divino a través de la luz. Pero esa luz era breve y limitada. El edificio estaba rodeado de pórticos cubiertos, y frente a la puerta existían rejas o barreras de madera que filtraban o bloqueaban buena parte de la claridad. Según el estudio, el interior del templo no era un espacio abierto y radiante, sino más bien un recinto de penumbra controlada. Reconstrucción hipotética del interior del Partenón, enriquecida con elementos documentados en inventarios antiguos, incluyendo numerosos incensarios, escudos, estatuas de oro de Nikai y diversos objetos como panoplias, instrumentos musicales, mesas y cuencos para libaciones. Mármol translúcido, ¿sí o no? Durante años se sostuvo que el Partenón podía haber contado con un techo hecho de mármol translúcido, lo que habría permitido una entrada difusa de luz natural desde arriba. Esta hipótesis —planteada ya en el siglo XIX— tenía cierto sentido si se usaban materiales como el mármol de Paros o de Naxos, conocidos por su translucidez. Sin embargo, las tejas del Partenón estaban hechas de mármol pentélico, más grueso y menos translúcido. Los experimentos actuales confirman que, con un grosor de cuatro centímetros, el paso de luz a través de ese material era mínimo. Por tanto, esta idea debe ser tomada con cautela: el efecto lumínico sería posible, pero limitado. Piscinas interiores y ventanas discretas Uno de los elementos más interesantes del estudio es la presencia de una piscina de agua dentro del templo, documentada por el autor clásico Pausanias y confirmada por rastros físicos. Aunque se ha dicho que servía para conservar la humedad del interior —y así proteger el marfil de la estatua—, varios experimentos actuales lo descartan como mecanismo eficaz de conservación. Su función más plausible parece ser otra: reflejar la luz. Al actuar como un espejo natural, la superficie del agua habría amplificado la escasa luz disponible y potenciado el efecto visual sobre la imagen de la diosa. Un recurso tan sencillo como potente. También existían dos grandes ventanas laterales junto a la entrada principal. No tenían rejas ni contraventanas, y su posición parece responder a una necesidad concreta: iluminar los pasillos interiores donde se colocaban objetos votivos y decoraciones hoy perdidas. Esta luz lateral ayudaba a equilibrar el ambiente, especialmente en zonas no alcanzadas por la luz de la puerta.

Una nueva investigación firmada por Juan de Lara, publicada por la British School at Athens, analiza con técnicas digitales de simulación cómo se iluminaba realmente este templo

El hallazgo de Pompeya que muestra el intento de supervivencia en una casa en obras durante la erupción

Por fuera, el Partenón representa el ideal de la armonía clásica. Por dentro, sin embargo, la realidad era otra: un espacio oscuro, con una iluminación cuidadosamente orquestada para crear un efecto concreto. Lo que estaba en juego no era solo la visibilidad, sino la emoción, el impacto, la sensación de estar ante lo sagrado. Una nueva investigación firmada por Juan de Lara, publicada por la British School at Athens, analiza con técnicas digitales de simulación cómo se iluminaba realmente este templo ateniense. Y el resultado desmonta varios mitos modernos.

Un amanecer muy medido

Como otros templos griegos, el Partenón está orientado hacia el este. Esto tiene una explicación práctica: los primeros rayos del sol de la mañana podían entrar directamente por la puerta principal y alcanzar, durante unos minutos, la estatua monumental de Atenea. Esta alineación —lejos de ser casual— se ha interpretado como una forma de hierofanía, es decir, una manifestación puntual de lo divino a través de la luz.

Pero esa luz era breve y limitada. El edificio estaba rodeado de pórticos cubiertos, y frente a la puerta existían rejas o barreras de madera que filtraban o bloqueaban buena parte de la claridad. Según el estudio, el interior del templo no era un espacio abierto y radiante, sino más bien un recinto de penumbra controlada.

Mármol translúcido, ¿sí o no?

Durante años se sostuvo que el Partenón podía haber contado con un techo hecho de mármol translúcido, lo que habría permitido una entrada difusa de luz natural desde arriba. Esta hipótesis —planteada ya en el siglo XIX— tenía cierto sentido si se usaban materiales como el mármol de Paros o de Naxos, conocidos por su translucidez.

Sin embargo, las tejas del Partenón estaban hechas de mármol pentélico, más grueso y menos translúcido. Los experimentos actuales confirman que, con un grosor de cuatro centímetros, el paso de luz a través de ese material era mínimo. Por tanto, esta idea debe ser tomada con cautela: el efecto lumínico sería posible, pero limitado.

Piscinas interiores y ventanas discretas

Uno de los elementos más interesantes del estudio es la presencia de una piscina de agua dentro del templo, documentada por el autor clásico Pausanias y confirmada por rastros físicos. Aunque se ha dicho que servía para conservar la humedad del interior —y así proteger el marfil de la estatua—, varios experimentos actuales lo descartan como mecanismo eficaz de conservación.

Su función más plausible parece ser otra: reflejar la luz. Al actuar como un espejo natural, la superficie del agua habría amplificado la escasa luz disponible y potenciado el efecto visual sobre la imagen de la diosa. Un recurso tan sencillo como potente. También existían dos grandes ventanas laterales junto a la entrada principal. No tenían rejas ni contraventanas, y su posición parece responder a una necesidad concreta: iluminar los pasillos interiores donde se colocaban objetos votivos y decoraciones hoy perdidas. Esta luz lateral ayudaba a equilibrar el ambiente, especialmente en zonas no alcanzadas por la luz de la puerta.

Lámparas y llamas eternas

¿Y por la noche? ¿O en días nublados? ¿Usaban lámparas? El registro arqueológico no es generoso en este aspecto. En el Partenón solo se han documentado dos lámparas —una de oro, otra de plata— en el vestíbulo. Nada en el santuario principal. Y los textos clásicos apenas mencionan su uso.

Algunas hipótesis apuntan a que pudo existir una única llama perpetua, de carácter ritual, situada cerca de la estatua. Esta idea no es descabellada: otros cultos antiguos usaban una lámpara encendida como símbolo de la presencia divina. Es el caso del fuego de Vesta en Roma o la ner tamid judía. En el templo de Hera en Argos se describe una lámpara que “nunca se apagaba”. En un lugar tan oscuro como el Partenón, una sola llama habría bastado para crear un efecto profundamente teatral.

Un templo de sombras, no de luz

Durante siglos, la arqueología y la historia del arte imaginaron el interior del Partenón como un espacio de mármol blanco, radiante, casi clínico. Las imágenes digitales modernas, a menudo idealizadas, han reforzado esta idea. Pero lo que muestra este nuevo estudio —basado en reconstrucciones físicas y ópticas rigurosas— es justo lo contrario: el Partenón era un templo deliberadamente oscuro, donde cada entrada de luz estaba pensada para impresionar. Lejos de ser un defecto, esa oscuridad formaba parte de la experiencia espiritual. Ver la estatua dorada de Atenea emerger entre sombras, reflejada sobre el agua y bañada brevemente por el sol, no era simplemente un espectáculo visual: era un acto religioso.