"La entrada de Nefrología en la Academia es el lógico reconocimiento a una especialidad esencial"

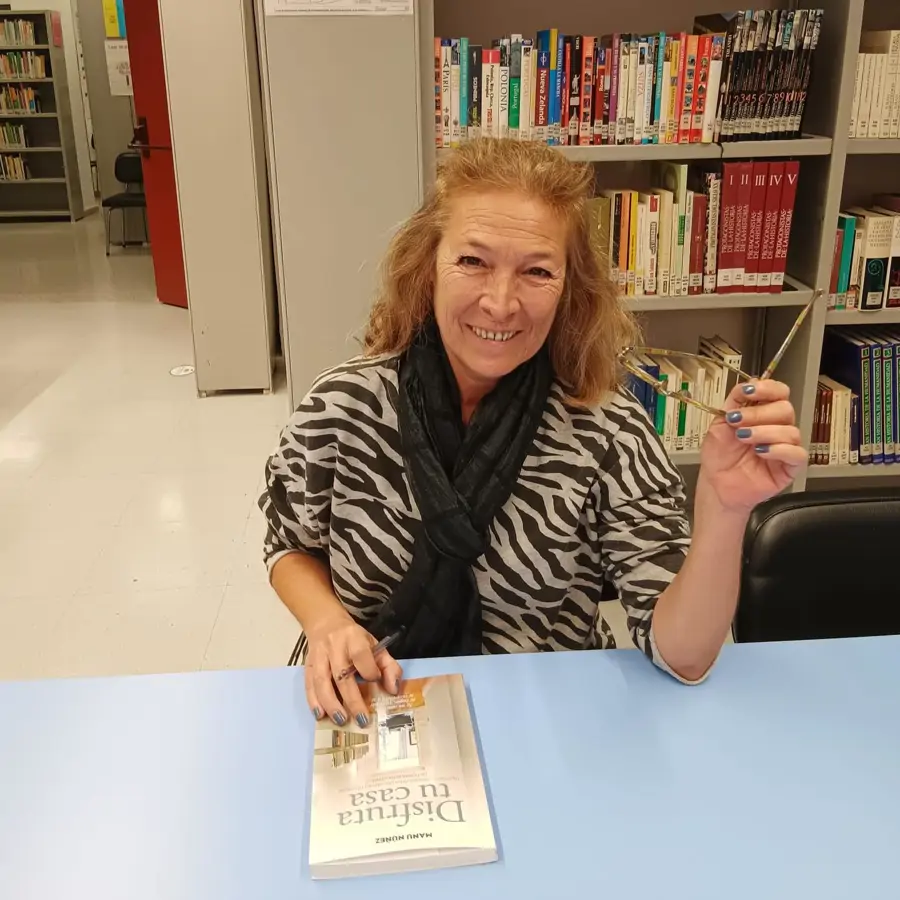

Nefrología soniamoreno Mar, 22/04/2025 - 08:00 Académica electa Una experiencia clínica llevó a que en el inicio de su carrera esta doctora cambiara de rumbo en busca de la especialidad médica “más médica”, aquella que le permitiera entender y tratar al paciente de forma integral. Décadas después, el camino elegido marcó la diferencia para la profesora Ana Isabel Sánchez Fructuoso. Su trayectoria la ha llevado a ser la primera nefróloga -y la sexta mujer- en ocupar un sillón en la Real Academia Nacional de Medicina de España (RANME).Pionera en el campo del trasplante, jefa del Servicio de Nefrología del Hospital Clínico San Carlos de Madrid y profesora titular de Medicina en la Universidad Complutense de Madrid, abre el sillón 33 a una especialidad tan esencial como poco conocida por la sociedad.Pregunta.Con usted entra por primera vez la especialidad de Nefrología en la Academia. ¿Qué impacto puede suponer este estreno?Respuesta. Es una gran satisfacción que se haya reconocido a la Nefrología con este sillón. Si bien se trata de una especialidad relativamente joven, está muy consolidada, así que era lógico que hubiera una representación en la Academia. Acercar la Nefrología a la Academia supone también acercarla a la sociedad. En general, no es una especialidad bien conocida, hace falta mostrar el papel fundamental que juega el riñón en la salud humana; por ejemplo, dar visibilidad a la insuficiencia renal oculta, un grave problema sanitario al que no se ha dado la importancia necesaria. Probablemente, en las próximas décadas esta sea una de las causas más frecuentes de muerte, incluso pudiendo sobrepasar a otras clásicas como han sido el cáncer o las enfermedades cardiovasculares.P. ¿Sobre eso versará su discurso de ingreso?R. Lo cierto es que he durado mucho sobre el tema; sí me planteé abordar la insuficiencia renal como epidemia oculta. Pero finalmente ha pesado mi experiencia asistencial, que ha estado siempre en el campo del trasplante renal, y probablemente, me centre en la inmunobiología del trasplante, en todos los descubrimientos que lo han hecho posible, y en los que están por llegar, como el xenotrasplante.P. Precisamente, el xenotrasplante cada vez protagoniza más investigaciones. ¿Considera que en las próximas décadas se podrá contar con injertos de riñón porcino como una opción más?R. A los xenotrasplantes aún les falta recorrido. Con los nuevos medicamentos que están surgiendo, cada vez se consiguen mejores resultados, aunque el último caso publicado no llegó a salir adelante. Hay que vencer los desafíos que suponen el rechazo inmune y las infecciones zoonóticas, si bien se han producido avances importantes que nos acercan a un futuro cercano donde este tipo de trasplantes pueda ser una realidad. Mediante técnicas de edición genética se están desarrollando cerdos con órganos modificados, cuyos genes claves se silencian (knock-out) para evitar el rechazo. Se han hecho ya trasplantes renales en pacientes que estaban en muerte cerebral, en el contexto de investigación, pero todavía falta superar el rechazo del hombre hacia un órgano de otra especie. No obstante, creo que con el desarrollo de las investigaciones en genética y biología molecular terminará por conseguirse.“Los avances en la genética y la biología molecular nos están acercando a la posibilidad de que el xenotrasplante sea una realidad clínica”P.Si el xenotrasplante representa el futuro, ¿qué avances de los que ha sido usted testigo han permitido llegar al momento actual del trasplante?R. Desde que empecé, hemos sido testigos de muchos avances significativos, especialmente en cuanto a la terapia inmunosupresora, que nos han permitido ofrecer tratamientos más selectivos, ajustados a las necesidades de cada paciente; de hecho, hoy dependiendo de las características del donante y del receptor se puede hacer un trasplante a la carta, no todos los enfermos necesitan el mismo tratamiento inmunosupresor. Además, se han logrado reducir las infecciones -un gran desafío en los primeros años del trasplante renal-, de forma que ha mejorado mucho la mortalidad asociada. Por otro lado, la optimización en la preservación de los órganos y la incorporación de diversas modalidades de donación, como la de parada cardíaca no controlada, han permitido que cada vez más pacientes puedan acceder a un trasplante. La nefróloga Ana Isabel Sánchez Fructuoso, en la RANME. Foto: LUIS CAMACHO. P. Menciona esas nuevas modalidades, y su grupo ha sido pionero en el trasplante de donantes en parada cardíaca no controlada. ¿Cómo se introdujo ese tipo de donación?R. Comenzamos a trabajar en ello a finales de los años 90. Desde el SAMUR nos plantearon si las personas que sufrían una parada cardíaca irreversible en la calle podían ser también contempladas como donantes. Por nuestras investigaciones en animales, sabíamos que había muchas posibilidades en este sentido, y así empezamos un programa

Una experiencia clínica llevó a que en el inicio de su carrera esta doctora cambiara de rumbo en busca de la especialidad médica “más médica”, aquella que le permitiera entender y tratar al paciente de forma integral. Décadas después, el camino elegido marcó la diferencia para la profesora Ana Isabel Sánchez Fructuoso. Su trayectoria la ha llevado a ser la primera nefróloga -y la sexta mujer- en ocupar un sillón en la Real Academia Nacional de Medicina de España (RANME).

Pionera en el campo del trasplante, jefa del Servicio de Nefrología del Hospital Clínico San Carlos de Madrid y profesora titular de Medicina en la Universidad Complutense de Madrid, abre el sillón 33 a una especialidad tan esencial como poco conocida por la sociedad.

Pregunta.

Con usted entra por primera vez la especialidad de Nefrología en la Academia. ¿Qué impacto puede suponer este estreno?

Respuesta.

Es una gran satisfacción que se haya reconocido a la Nefrología con este sillón. Si bien se trata de una especialidad relativamente joven, está muy consolidada, así que era lógico que hubiera una representación en la Academia. Acercar la Nefrología a la Academia supone también acercarla a la sociedad. En general, no es una especialidad bien conocida, hace falta mostrar el papel fundamental que juega el riñón en la salud humana; por ejemplo, dar visibilidad a la insuficiencia renal oculta, un grave problema sanitario al que no se ha dado la importancia necesaria. Probablemente, en las próximas décadas esta sea una de las causas más frecuentes de muerte, incluso pudiendo sobrepasar a otras clásicas como han sido el cáncer o las enfermedades cardiovasculares.

P.

¿Sobre eso versará su discurso de ingreso?

R.

Lo cierto es que he durado mucho sobre el tema; sí me planteé abordar la insuficiencia renal como epidemia oculta. Pero finalmente ha pesado mi experiencia asistencial, que ha estado siempre en el campo del trasplante renal, y probablemente, me centre en la inmunobiología del trasplante, en todos los descubrimientos que lo han hecho posible, y en los que están por llegar, como el xenotrasplante.

P.

Precisamente, el xenotrasplante cada vez protagoniza más investigaciones. ¿Considera que en las próximas décadas se podrá contar con injertos de riñón porcino como una opción más?

R.

A los xenotrasplantes aún les falta recorrido. Con los nuevos medicamentos que están surgiendo, cada vez se consiguen mejores resultados, aunque el último caso publicado no llegó a salir adelante. Hay que vencer los desafíos que suponen el rechazo inmune y las infecciones zoonóticas, si bien se han producido avances importantes que nos acercan a un futuro cercano donde este tipo de trasplantes pueda ser una realidad. Mediante técnicas de edición genética se están desarrollando cerdos con órganos modificados, cuyos genes claves se silencian (knock-out) para evitar el rechazo. Se han hecho ya trasplantes renales en pacientes que estaban en muerte cerebral, en el contexto de investigación, pero todavía falta superar el rechazo del hombre hacia un órgano de otra especie. No obstante, creo que con el desarrollo de las investigaciones en genética y biología molecular terminará por conseguirse.

“Los avances en la genética y la biología molecular nos están acercando a la posibilidad de que el xenotrasplante sea una realidad clínica”

P.

Si el xenotrasplante representa el futuro, ¿qué avances de los que ha sido usted testigo han permitido llegar al momento actual del trasplante?

R.

Desde que empecé, hemos sido testigos de muchos avances significativos, especialmente en cuanto a la terapia inmunosupresora, que nos han permitido ofrecer tratamientos más selectivos, ajustados a las necesidades de cada paciente; de hecho, hoy dependiendo de las características del donante y del receptor se puede hacer un trasplante a la carta, no todos los enfermos necesitan el mismo tratamiento inmunosupresor. Además, se han logrado reducir las infecciones -un gran desafío en los primeros años del trasplante renal-, de forma que ha mejorado mucho la mortalidad asociada. Por otro lado, la optimización en la preservación de los órganos y la incorporación de diversas modalidades de donación, como la de parada cardíaca no controlada, han permitido que cada vez más pacientes puedan acceder a un trasplante.

P.

Menciona esas nuevas modalidades, y su grupo ha sido pionero en el trasplante de donantes en parada cardíaca no controlada. ¿Cómo se introdujo ese tipo de donación?

R.

Comenzamos a trabajar en ello a finales de los años 90. Desde el SAMUR nos plantearon si las personas que sufrían una parada cardíaca irreversible en la calle podían ser también contempladas como donantes. Por nuestras investigaciones en animales, sabíamos que había muchas posibilidades en este sentido, y así empezamos un programa pionero, en colaboración con el SAMUR. Hemos publicado estudios en la literatura médica que avalan la validez de este tipo de donantes. Yo tengo enfermos que fueron trasplantados con un riñón de este tipo hace más de 30 años, y están estupendos. Ahora, es una modalidad común en diversos hospitales en España y en otros países, y ha supuesto una oportunidad para pacientes que, de otro modo, no habrían tenido ninguna. Con la pandemia de la covid el programa sufrió un parón, pero ahora intentemos retomarlo. A raíz de esto también se ha desarrollado la donación de órganos de individuos ingresados en la UVI, cuyas lesiones son incompatibles con la vida y, por tanto, están preparados para la desconexión de soporte vital. Ese tipo de donación, que se denomina de parada cardiaca controlada, también ha crecido mucho en España.

_general.jpg?v=63912529538)

.jpg)