Troia: la storia dietro il mito

Grazie all'Iliade e all'Odissea di Omero, conosciamo bene l'intero svolgimento della guerra di Troia: il rapimento di Elena, la traversata della flotta greca, gli epici combattimenti nella pianura di fronte alla città, fino alla sua conquista attraverso il famoso stratagemma del cavallo di legno. Questa storia ha affascinato generazioni di lettori, ma ha anche sollevato grandi dubbi sulla sua veridicità. Dobbiamo credere a ciò che racconta Omero? I suoi poemi sono un resoconto attendibile di un evento storico? O la guerra di Troia non è altro che un prodotto dell'immaginazione del poeta?Quest'ultima è stata a lungo la convinzione degli storici. Tuttavia, dalla fine del XIX secolo, i progressi della ricerca hanno cambiato questa idea. Da un lato, si è scoperto che la poesia omerica aveva un carattere fondamentalmente orale, il che rendeva Omero l'ultimo anello di una lunga catena di tradizione orale che risaliva alla civiltà micenea. Nell'Iliade e nell'Odissea, che alcuni autori attribuiscono a poeti diversi del VIII secolo a.C., si distinguono diversi strati culturali in cui è conservata, con notevole fedeltà, la testimonianza diretta degli eventi della guerra, avvenuta intorno al 1200 a.C.Se possibile, ancora più importante fu la sensazionale scoperta fatta nel 1871 da Heinrich Schliemann. Questo archeologo e uomo d'affari tedesco individuò su una collina situata nella zona nord-occidentale dell'Anatolia, a sei chilometri dal Mar Egeo e a poco più di cinque chilometri dai Dardanelli, i resti di un'importante città dell'età del bronzo. Per Schliemann e gli archeologi che hanno continuato a scavare nel sito fino ad oggi, non c'erano dubbi: quella era la Troia dell'Iliade, una città che, quindi, non era una creazione poetica, ma esisteva davvero.Infine, la decifrazione a metà del XX secolo di tavolette di argilla in scrittura cuneiforme depositate negli archivi reali di Hattusa, la capitale dell'Impero ittita, ha permesso di conoscere il contesto politico in Omero. Si è saputo che durante il regno del penultimo monarca ittita, Tudhaliya IV (1250-1220 a.C.), si verificarono grandi sconvolgimenti in Asia Minore.Tudhaliya dovette affrontare un'alleanza di popoli e città capitanata da Asuwa (da cui deriva il nome greco di Asia) e composta, tra gli altri, dai luqqa (o lici) a sud, Truisa (verosimilmente identificata con Troia) a nord e, al centro, Wilusa, forse l'equivalente in ittita di Ilio. La tradizione epica avrebbe fuso in un'unica città, con due nomi (Troia e Ilio), due città diverse. Le tavolette menzionano anche il regno miceneo di Ahhiyawa (identificato con gli Achei, forse insediati a Rodi) e la sua enclave di Milawatas (forse Mileto).L'IMPUGNABILE E RICCA TROIAInizialmente, gli Ittiti riuscirono a prevalere sui loro avversari, ma a causa di altri problemi di confine dovettero abbandonare il tentativo di controllare quella zona e gli antichi alleati non tardarono a litigare tra loro. Non si può affermare se la spedizione greca contro Troia partì solo da Ahhiyawa o se, come narra la tradizione, tutta la Grecia partecipò alla campagna sotto il comando del sovrano (wánax) di Micene.Ciò che è indubbio è che l'epica orale ha mantenuto il ricordo della spedizione, fondendo città e personaggi diversi (ad esempio Paride, re di Troia, con Alaksandus, re di Micene) e concentrando altre tradizioni sul tema della guerra. La conquista di Troia deve aver avuto un profondo impatto sulla civiltà micenea, al punto da diventare lo sfondo in cui si svolge l'Iliade. La prova che il nucleo del poema omerico risale all'epoca della guerra di Troia è che in esso si conserva il ricordo di oggetti micenei che non furono più utilizzati dopo il crollo di quella civiltà e la cui conoscenza diretta era impossibile per un greco del VIII secolo a.C.Le sue imponenti fortificazioni dimostrano che Troia era una potente cittadella. I ritrovamenti di ceramiche e oggetti in metallo e avorio di origine micenea indicano che la città era conosciuta e frequentata dai mercanti greci del II millennio a.C. Negli strati VI e VII del sito sono stati scoperti anche numerosi ossa di cavalli, pecore e capre e abbondanti rocche per filare, il che dimostra che i troiani si dedicavano all'allevamento e all'esportazione di cavalli e disponevano di un'industria tessile. Ma questa capacità di esportazione, e il suo implicito benessere, giustificano il fatto che i greci organizzassero una spedizione per conquistarla?Sono stati presi in considerazione due motivi. In primo luogo, che fino a molto avanzato il II millennio a.C., come dimostrano prove geomorfologiche, Troia si trovava sulle rive del mare. Un “Golfo di Troia”, successivamente interrato dalle alluvioni depositate dai fiumi Scamandro e Simo (come è successo in altre zone dell'Egeo), offriva un porto eccellente per le navi che attraversavano i Dardanelli. E, come accade ancora oggi, i venti da nord-est colpivano la zona nei mesi di luglio e agosto.Così, quando la navigazione non aveva ancora sviluppat

Grazie all'Iliade e all'Odissea di Omero, conosciamo bene l'intero svolgimento della guerra di Troia: il rapimento di Elena, la traversata della flotta greca, gli epici combattimenti nella pianura di fronte alla città, fino alla sua conquista attraverso il famoso stratagemma del cavallo di legno. Questa storia ha affascinato generazioni di lettori, ma ha anche sollevato grandi dubbi sulla sua veridicità. Dobbiamo credere a ciò che racconta Omero? I suoi poemi sono un resoconto attendibile di un evento storico? O la guerra di Troia non è altro che un prodotto dell'immaginazione del poeta?

Quest'ultima è stata a lungo la convinzione degli storici. Tuttavia, dalla fine del XIX secolo, i progressi della ricerca hanno cambiato questa idea. Da un lato, si è scoperto che la poesia omerica aveva un carattere fondamentalmente orale, il che rendeva Omero l'ultimo anello di una lunga catena di tradizione orale che risaliva alla civiltà micenea. Nell'Iliade e nell'Odissea, che alcuni autori attribuiscono a poeti diversi del VIII secolo a.C., si distinguono diversi strati culturali in cui è conservata, con notevole fedeltà, la testimonianza diretta degli eventi della guerra, avvenuta intorno al 1200 a.C.

Se possibile, ancora più importante fu la sensazionale scoperta fatta nel 1871 da Heinrich Schliemann. Questo archeologo e uomo d'affari tedesco individuò su una collina situata nella zona nord-occidentale dell'Anatolia, a sei chilometri dal Mar Egeo e a poco più di cinque chilometri dai Dardanelli, i resti di un'importante città dell'età del bronzo. Per Schliemann e gli archeologi che hanno continuato a scavare nel sito fino ad oggi, non c'erano dubbi: quella era la Troia dell'Iliade, una città che, quindi, non era una creazione poetica, ma esisteva davvero.

Infine, la decifrazione a metà del XX secolo di tavolette di argilla in scrittura cuneiforme depositate negli archivi reali di Hattusa, la capitale dell'Impero ittita, ha permesso di conoscere il contesto politico in Omero. Si è saputo che durante il regno del penultimo monarca ittita, Tudhaliya IV (1250-1220 a.C.), si verificarono grandi sconvolgimenti in Asia Minore.

Tudhaliya dovette affrontare un'alleanza di popoli e città capitanata da Asuwa (da cui deriva il nome greco di Asia) e composta, tra gli altri, dai luqqa (o lici) a sud, Truisa (verosimilmente identificata con Troia) a nord e, al centro, Wilusa, forse l'equivalente in ittita di Ilio. La tradizione epica avrebbe fuso in un'unica città, con due nomi (Troia e Ilio), due città diverse. Le tavolette menzionano anche il regno miceneo di Ahhiyawa (identificato con gli Achei, forse insediati a Rodi) e la sua enclave di Milawatas (forse Mileto).

L'IMPUGNABILE E RICCA TROIA

Inizialmente, gli Ittiti riuscirono a prevalere sui loro avversari, ma a causa di altri problemi di confine dovettero abbandonare il tentativo di controllare quella zona e gli antichi alleati non tardarono a litigare tra loro. Non si può affermare se la spedizione greca contro Troia partì solo da Ahhiyawa o se, come narra la tradizione, tutta la Grecia partecipò alla campagna sotto il comando del sovrano (wánax) di Micene.

Ciò che è indubbio è che l'epica orale ha mantenuto il ricordo della spedizione, fondendo città e personaggi diversi (ad esempio Paride, re di Troia, con Alaksandus, re di Micene) e concentrando altre tradizioni sul tema della guerra. La conquista di Troia deve aver avuto un profondo impatto sulla civiltà micenea, al punto da diventare lo sfondo in cui si svolge l'Iliade. La prova che il nucleo del poema omerico risale all'epoca della guerra di Troia è che in esso si conserva il ricordo di oggetti micenei che non furono più utilizzati dopo il crollo di quella civiltà e la cui conoscenza diretta era impossibile per un greco del VIII secolo a.C.

Le sue imponenti fortificazioni dimostrano che Troia era una potente cittadella. I ritrovamenti di ceramiche e oggetti in metallo e avorio di origine micenea indicano che la città era conosciuta e frequentata dai mercanti greci del II millennio a.C. Negli strati VI e VII del sito sono stati scoperti anche numerosi ossa di cavalli, pecore e capre e abbondanti rocche per filare, il che dimostra che i troiani si dedicavano all'allevamento e all'esportazione di cavalli e disponevano di un'industria tessile. Ma questa capacità di esportazione, e il suo implicito benessere, giustificano il fatto che i greci organizzassero una spedizione per conquistarla?

Sono stati presi in considerazione due motivi. In primo luogo, che fino a molto avanzato il II millennio a.C., come dimostrano prove geomorfologiche, Troia si trovava sulle rive del mare. Un “Golfo di Troia”, successivamente interrato dalle alluvioni depositate dai fiumi Scamandro e Simo (come è successo in altre zone dell'Egeo), offriva un porto eccellente per le navi che attraversavano i Dardanelli. E, come accade ancora oggi, i venti da nord-est colpivano la zona nei mesi di luglio e agosto.

Così, quando la navigazione non aveva ancora sviluppato le bordate (la navigazione a zigzag con il vento contrario), il porto di Troia offriva un buon ancoraggio per il quale i troiani dovevano riscuotere un sostanzioso pedaggio, cosa che lo avrebbe reso ambito a suo tempo e famoso nel mondo greco, come testimoniano le tavolette scritte in Lineare B, la scrittura sillabica utilizzata dai micenei.

D'altra parte, il mondo miceneo della Grecia continentale stava attraversando un periodo di instabilità interna. Intorno al 1250 a.C., Tebe, in Beozia, fu saccheggiata da una coalizione di altri regni micenei, quindi una guerra contro un obiettivo comune era un modo per tenere occupati i bellicosi capi micenei. Oggettivamente c'erano ragioni per cui i Greci entrarono in guerra con Troia.

Un'altra cosa molto diversa è cercare di spiegare lo sviluppo di questo conflitto attenendosi ai dati forniti dalle testimonianze antiche: a parte l'Iliade e l'Odissea, il cosiddetto “Ciclo epico” (che raccontava gli eventi accaduti prima e dopo quanto cantato nell'Iliade, e che ci è pervenuto in modo estremamente frammentario), le tragedie a tema troiano, le Posthomeriche di Quinto di Smirne (una continuazione dell'opera di Omero) o il libro II dell'Eneide di Virgilio, tra le altre, sono opere poetiche. E alla poesia non si può chiedere esattezza, ma bellezza.

LA VENDETTA DI MICENE

Tradizionalmente, la causa dello scoppio della guerra è attribuita al rapimento di Elena, moglie di Menelao, re di Sparta, da parte del principe troiano Paride (chiamato anche Alessandro), figlio di Priamo e fratello del successore al trono, Ettore. Siamo di fronte a un tratto prerazionalista: la giustificazione di un conflitto per motivi personali. Ma la questione di Elena può essere un riflesso dell'importanza che nell'età del bronzo si dava alle donne per cementare o distruggere alleanze. In ogni caso, l'affronto doveva essere vendicato, così come il furto del tesoro reale di Sparta che Paride ed Elena portarono con sé a Troia.

Il mondo miceneo era diviso in diversi signorie o “regni”, con un'organizzazione centralizzata della vita politica, religiosa, militare ed economica. A capo di ciascuno di essi c'era il sovrano (wánax), coadiuvato da un capo militare (lawagetas) e con una serie di governanti locali, o principi (basileis), che governavano il resto del territorio. Il regno più potente era quello di Micene, governato da Agamennone, a cui ricorse suo fratello Menelao dopo il rapimento di Elena. Fu lanciato un proclama generale e tutti i capi micenei decisero di prendere parte alla campagna: Nestore di Pilo, Achille di Pitti, in Tessaglia, Diomede di Tiro, nell'Argolide, Aiace di Salamina, Idomeneo di Creta...

Una potente flotta si riunì ad Aulide, dove gli dei chiesero il sacrificio di Ifigenia, figlia di Agamennone, e poi salpò per Troia. Le navi erano lunghe circa 27 metri, prive di coperta e di sperone, avevano un solo timone a forma di remo e di solito si spostavano remando. Erano navi veloci, adatte alla pirateria - un'attività molto sviluppata dai Micenei - con un equipaggio di circa 60-70 uomini, di cui circa 50 rematori (25 per fianco).

Omero fornisce cifre esagerate quando parla di 1.184 navi, il che avrebbe dato un totale di greci spostati a Troia superiore a 70.000, quando nella battaglia di Kadesh, combattuta nel 1274 a.C., gli Ittiti e i loro alleati non arrivarono a 50.000 uomini. Le moderne congetture calcolano che gli effettivi greci avrebbero potuto ammontare a un totale di 15.000 uomini, il che avrebbe richiesto poco più di 300 navi.

Secondo i risultati degli ultimi scavi, la popolazione di Troia doveva aggirarsi intorno alle 8.000 persone, quindi il numero di uomini in età di impugnare le armi sarebbe stato di circa 2.000, a cui si sarebbero dovuti aggiungere alleati di altre zone della Troade e regioni limitrofe, che potevano spostarsi periodicamente a Troia.

UN CONFLITTO LUNGO E CRUDELE

Poiché la navigazione era praticamente di cabotaggio, la flotta greca, dopo aver lasciato lo stretto di Eubea, avrebbe raggiunto Sciro, per dirigersi verso Lemno, Imbro e sbarcare sul suolo troiano, probabilmente nella baia di Besik, a circa 20 chilometri a sud-ovest di Troia. È stato anche suggerito che lo sbarco potrebbe aver avuto luogo in quello che allora era il “golfo troiano”, ma, poiché il campo di battaglia, secondo l'Iliade, dovrebbe trovarsi a sud della città, nella valle dell'Escamandro, questa ipotesi è stata scartata perché si ritiene che la foce del fiume fosse una zona piuttosto paludosa. Inoltre, la porta meridionale delle mura non presenta alcun torrione per osservare i combattimenti.

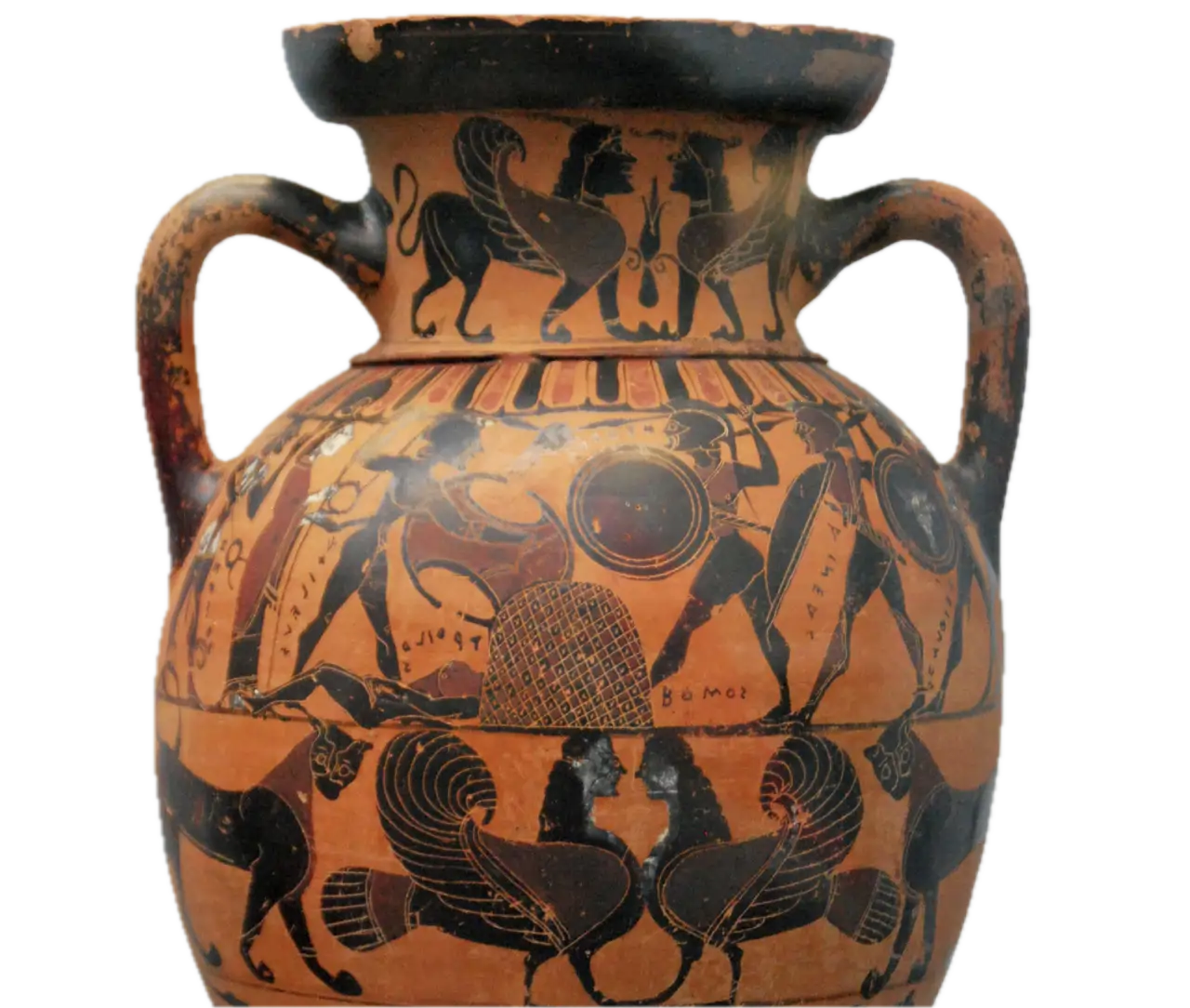

La pratica dei Micenei come pirati esperti li rendeva abili nelle azioni di sbarco. Con rapidi colpi di remi al segnale del nocchiere, le navi si arenavano a prua e gli equipaggi saltavano a terra protetti da arcieri e balestrieri (forze che, nell'Iliade, per l'influenza delle tattiche militari del VIII secolo a.C., l'epoca in cui visse lo stesso Omero, sono tenute in scarsa considerazione). I lancieri potevano colpire un nemico situato a 50 metri, lanciando i loro proiettili a quasi 200 chilometri all'ora.

Gli arcieri potevano mirare a 150 metri, o fino a 300 se usavano il cosiddetto “arco composto”, come quello usato da Ulisse (Odisseo) per uccidere i pretendenti nell'Odissea, formato da un pezzo centrale di legno in cui erano inseriti altri di grande forza propulsiva, come le corna di una capra selvatica. Quando l'arco era a riposo, le estremità erano piegate in senso opposto a quello che offrivano in posizione di sparo; e ci volevano grande abilità e forza per montare la corda.

Probabilmente i troiani cercarono di evitare lo sbarco, ma desistettero e i greci poterono stabilire un accampamento e circondarlo con una palizzata di pietra e legno, circondata da un fossato per proteggersi dai carri nemici. Sebbene nell'Iliade i carri siano usati esclusivamente come mezzo di trasporto dei guerrieri fino al campo di battaglia, il loro uso in Oriente era frequente e si era diffuso nel mondo miceneo: erano carri trainati da due cavalli, a due ruote, con quattro raggi ciascuna, che nella scatola (protetta anteriormente da un parapetto) trasportavano un auriga e un lanciere.

La cittadella di Troia era difficile da conquistare, poiché sorgeva su una collina alta 20 metri, circondata da una cinta muraria di 350 metri di perimetro, 10 di altezza e 4 di spessore. Le porte erano costruite a forma di “gomito”, in modo da costringere un potenziale assalitore a entrare in un corridoio delimitato da due mura prima di dover girare per accedere alla porta vera e propria. La città bassa era protetta da una cinta muraria in pietra e mattoni di 1,5 chilometri di perimetro, con un fossato largo due metri e profondo tre. I troiani, quindi, decisero di mantenersi sulla difensiva e di non affrontare i loro avversari in campo aperto, a meno che non si presentasse un'occasione propizia. I greci avrebbero dovuto prendere la città d'assalto, con un'assedio - per il quale non avevano abbastanza uomini - o con qualche stratagemma.

Per rifornirsi, i greci dovettero compiere scorribande nella regione e ci furono carestie, discussioni per la spartizione del bottino che si andava ottenendo ed epidemie (la malaria doveva essere endemica nella regione). In questo contesto va collocata la disputa tra Agamennone e Achille, che portò quest'ultimo, irritato per aver dovuto consegnare la schiava Briseide, a rifiutarsi di continuare a combattere. Senza dubbio, i troiani dovettero approfittare di una situazione di questo tipo per tentare di sconfiggere i greci in campo aperto. In questi casi, la fanteria d'élite si trovava in prima linea e i soldati d'assalto dietro, armati alla leggera.

I principali capi erano armati pesantemente con un elmo di cuoio tempestato di dischi metallici, con guardie e un'estensione tubolare da cui spuntava una criniera di cavallo, o decorato con denti di cinghiale; l'elmo di metallo era molto insolito e per questo Ettore, che lo indossava, è chiamato “quello dall'elmo scintillante”. Indossavano corazze di bronzo o di cuoio; gonne fatte con strisce di pelle; gambi di cuoio; scudo di legno rivestito di pelle di bue, a forma di otto o rettangolare, che copriva tutto il corpo; lancia di legno di frassino o di ulivo, con punta di bronzo a forma di foglia, adatta per il combattimento corpo a corpo o, più corta, da usare come arma da lancio; e una spada di bronzo che veniva usata solo quando la lancia si rompeva.

Il carattere classista della società micenea spiega perché Omero enfatizzi solo gli scontri tra i paladini delle due fazioni e le lotte tra i nobili di una stessa è quello che ha visto opporsi Achille ed Ettore. Morto Patroclo, la mano destra di Achille, per mano del troiano, quest'ultimo si è ripreso e ha finito con il figlio di Priamo. L'Iliade si conclude con i funerali di Ettore.

LA FINE DELLA GUERRA

Anche se la tradizione epica sostiene che la guerra durò dieci anni, che molti furono gli eroi che morirono e che Troia cadde solo grazie all'astuzia del cavallo di legno ideata da Ulisse, le cose possono essere interpretate in modi diversi. I dieci anni di durata possono essere il risultato di un lungo processo di scontri tra troiani e micenei che si sarebbe protratto per diversi decenni e in successive spedizioni. Poiché Troia VI fu distrutta da un terremoto e Poseidone era la divinità a cui si attribuivano i terremoti, l'astuzia del cavallo può essere vista come una metafora di ciò che accadde, poiché quello era l'animale consacrato al dio.

Si è anche pensato che il cavallo all'interno del quale i Greci entrarono a Troia fosse in realtà una macchina d'assedio (in un rilievo assiro si può vedere una macchina di queste caratteristiche con una forma vagamente equina), il che spiegherebbe i segni di incendio e saccheggio nel sito.

In sintesi, non possiamo pronunciarci con certezza su nessuna delle diverse ipotesi: se ci fu una o più “guerre di Troia”, come fu presa la città, chi prese parte alla sua conquista, ecc. Possiamo solo concludere dicendo che, grazie al lavoro di archeologi, linguisti e ricercatori, il passato narrato dalla poesia è diventato un fatto storico.