Tra l’amarcord e il doveroso tributo

“La razionalità della moda consiste nel fatto che essa esercita sul gusto dell’epoca il diritto di rinnovarlo continuamente”. Così scriveva Hegel. Forse non tutti sanno che… nella moda, nel suo fluire, nel suo cambiamento, c’è dentro tutto lo stile, il gusto, di un’epoca.La “competenza” di questo straordinario stilista, autodidatta nella moda, era proprio quella di […] L'articolo Tra l’amarcord e il doveroso tributo proviene da Economy Magazine.

“La razionalità della moda consiste nel fatto che essa esercita sul gusto dell’epoca il diritto di rinnovarlo continuamente”. Così scriveva Hegel. Forse non tutti sanno che… nella moda, nel suo fluire, nel suo cambiamento, c’è dentro tutto lo stile, il gusto, di un’epoca.

La “competenza” di questo straordinario stilista, autodidatta nella moda, era proprio quella di essere stato l’antenna capace di cogliere lo spirito del suo tempo, a cominciare da quello dell’Italia degli anni ’60, quando ha cominciato, e di riuscire ad interpretarlo con originalità e inventiva, da subito riconosciutegli. E di aver saputo innovare su quel gusto.

Altra cosa la sua “cifra”, l’eleganza.

Pierluigi Scazzola, poi diventato Pierluigi Tricò, da un soprannome, Capitan Tricò, che in realtà circolava in famiglia per altri, oltre ad essere stato lui stesso nominato tra i dieci uomini più eleganti del mondo, deve il suo successo all’innata eleganza e al gusto, personali e delle sue creazioni.

Roma e non solo

Roma, nella sede della Casa Museo Boncompagni Ludovisi, gli ha dedicato il 12 maggio scorso un pomeriggio di studi, “Omaggio a Pierluigi Tricò”.

Ad introdurlo la sua direttrice, Matilde Amaturo, e a condurlo, con interventi anche dal pubblico presente, dal curatore Pier Paolo Pancotto e dal giornalista Andrea Scazzola, nipote dello stilista, che a lui ha recentemente dedicato, insieme alla giornalista Francesca Romana Carpentieri, il libro “Tricò. Lo stilista delle regine”.

Perché è questo, tra l’altro, che è stato.

Nei suoi atelier – il primo, in Via Emanuele Gianturco, quello di Via Pasquale Stanislao Mancini poi e infine, dal 1970 fino alla chiusura, un palazzetto di Via delle Carrozze 27 – si sono infatti avvicendate tra le sue clienti, solo per citarne alcune, Sofia ed Anna Maria di Grecia, Ingrid di Danimarca, Maria Pia e Gabriella di Savoia, le consorti dei Presidenti della Repubblica Italiana e tante rappresentanti del bel mondo e dello spettacolo italiano ed internazionale come Jacqueline Kennedy, Allegra Agnelli, Ira Fürstenberg, Claudia Cardinale, l’ereditiera Barbara Hutton, Lauren Bacall, Audrey Hepburn, che abitava a Roma, avendo sposato lo psichiatra Andrea Dotti, e che amava indossare i modelli a righe, in bianco e nero, e poi Raquel Welch (Tricò ha firmato abiti anche per il cinema e per il teatro), Rossella Falk, Elsa Martinelli, Rosanna Schiaffino.

Roma, la sua Roma, che ha visto i suoi abiti sfilare a Trinità dei Monti, fin dalla sua prima edizione, e che non lo ha mai dimenticato.

Ma i suoi abiti hanno sfilato anche a Firenze, a Palazzo Pitti, e sono stati esposti nelle vetrine di Mosca – spettacolare l’immagine di un suo abito rosso nella Piazza Rossa –, New York, Los Angeles, Londra. Da ultimo, in Giappone. Anche grazie a lui il gusto classico e la creatività italiana sono stati esportati in tutto il mondo.

L’idea della maglia e il sodalizio con Luciano Scazzola

Pierluigi Tricò non veniva dalla moda. La sua famiglia si occupava di tutt’altro, lui stesso dopo gli studi classici e in giurisprudenza, accettava un impiego all’INPADAI.

Figuriamoci, niente di più lontano dal mondo della moda.

Ma non era il “suo” mondo, si licenzierà quindi dall’ambito, almeno allora, posto fisso e assecondava la sua inclinazione “a creare qualcosa” e, nei suoi disegni fatti a mano, quella sua istintiva e naturale eleganza, prima di tutto mentale, che poi nutrirà nel tempo delle suggestioni che gli verranno dall’arte visiva e figurativa, dalla musica e dal cinema, le sue altre, grandi, passioni.

La svolta per la carriera di stilista nel gennaio del 1961, quando presenta la sua prima collezione Primavera-Estate alla Galleria Nazionale d’Arte Moderna, grazie alla fiducia della sua direttrice, Palma Bucarelli.

Poco dopo ripropone, incoraggiato dalla giornalista Irena Brin – in un momento in cui i giornalisti di moda, come è stato ricordato nel convegno, incoraggiavano l’interazione e la complicità tra i creativi –, quegli stessi modelli a Parigi, da Jacques Esterel e da Pierre Cardin, dove si distingue per la sua capacità unica nel realizzare abiti d’Alta Moda in maglia.

Nel 1964, infatti, introduce lo jacquard nelle proprie collezioni basandosi unicamente su motivi e fantasie originali, per lo più disegni geometrici ricorrenti – anche per assecondare le caratteristiche del macchinario usato che in questo caso, piuttosto che limiti, si sono rivelate opportunità creative –, grazie ai quali diviene il primo creatore di Alta Moda in maglia.

Decisivo qui il suo sodalizio con il fratello, Luciano Scazzola, con le sue competenze di bilico tra managerialità e creatività – sua l’idea di acquistare macchine filatrici nella Germania dell’Est con un telaio meccanico moderno capace di creare figure geometriche con la lana –, e che diventerà amministratore dell’azienda Tricò, azienda a cui darà anche un contributo importantissimo sua moglie, Fiorenza.

Una donna dalla bellezza particolare, elegantissima, solo apparentemente dal carattere spigoloso, la cui classe innata la faceva amare (e ascoltare) dalla selezionata clientela dell’atelier.

Entrambi scompariranno troppo prematuramente, lasciando un vuoto che si ripercuoterà anche nelle vicende successive dell’azienda, che chiuderà, anche sotto l’urto delle trasformazioni nel mercato della moda, nel 1997.

Una nota personale

Perché l’amarcord nel titolo di questo articolo?

Intanto perché c’era tra i presenti all’evento e c’è in generale un po’ di nostalgia del bel tempo andato, non foss’altro perché eravamo anche tutti più giovani.

Era presente Pietro, il compagno di una vita per Pierluigi Scazzola, cui tanto si deve della sua felicità, e della serenità degli ultimi anni, c’era Marta Scazzola, sorella di Andrea e nipote dello stilista, lo Zio Baby, con la figlia Maria, che insegna all’Accademia di costume e moda.

E c’erano tante sue clienti storiche, poi diventate amiche, e i tanti che l’hanno conosciuto e ammirato.

E poi perché, nel caso di chi scrive, c’è anche un coinvolgimento diretto, personale.

Mia madre, Luciana Daneluz, già proveniente dal mondo della sartoria di alta moda come sarta, poi tagliatrice, ha affiancato Pierluigi Tricò fin dalla preparazione della sfilata di Parigi e ha poi ricoperto fino alla fine il ruolo di première nel suo atelier, attraversando con lui anche i cambiamenti intervenuti nell’impresa, e nel mondo della moda, negli anni.

Un sodalizio lungo una vita intera, le loro stanze separate solo da uno stretto corridoio al secondo piano dell’atelier, lei lo chiamava Baby, lui l’ha sempre chiamata Signora Daneluz, dipanatosi sul tavolo da disegno dello stilista, dove visionava con lui i bellissimi, stilizzati, schizzi che lei avrebbe poi “tradotto” nei modelli in tela degli abiti, sui gradini di Trinità dei Monti tra le modelle iconiche che li hanno indossati, tra le sarte del laboratorio, negli elegantissimi camerini di Via delle Carrozze, nelle abitazioni delle clienti più importanti, in momenti importanti delle loro vite che hanno voluto firmare con un abito di Tricò, che lei accompagnava.

Un pomeriggio di studi quindi, ma anche un momento per me per ricordare mia madre, da poco scomparsa, attraverso una porzione importante della sua vita, il suo lavoro, che amava.

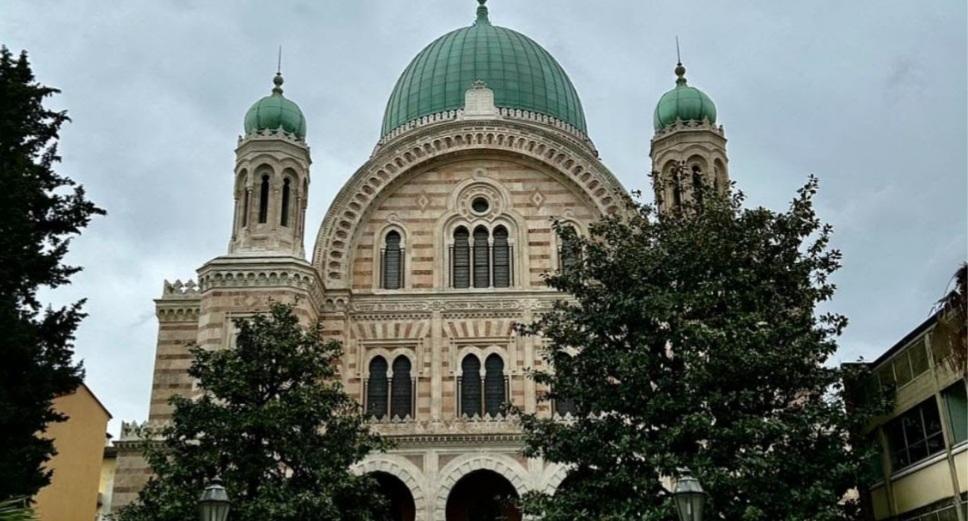

Pierluigi Tricò, nato il 21 giugno del 1931, “un vero Signore e Artista della Moda italiana”, come recitava il suo necrologio, si è spento a Roma nell’estate del 2024, salutato il 24 luglio proprio alla Chiesa degli Artisti a Piazza del Popolo, a Roma.

Vive, come ogni artista, per sempre, nelle sue creazioni.

L'articolo Tra l’amarcord e il doveroso tributo proviene da Economy Magazine.