Se cresce l’occupazione ma non arriviamo a fine mese è più onesto dire che è schiavitù legalizzata

Oggi l’instabilità ci impedisce di accedere a quello stadio della vita adulta in cui poter fare progetti – che si parli di figli, famiglia, futuro, casa o idee di qualunque tipo. Noi, anche a quaranta e più anni, continuiamo a vivere nella precarietà assoluta tipica dell’adolescenza, in cui ancora ci si chiede che posto si andrà a occupare nel mondo. In un sistema che ci costringe a vivere per lavorare ma in cui i salari non sono adeguati, tanto che molti non arrivano a fine mese, questo ha un impatto devastante sulla nostra autostima e sulla nostra salute mentale. L'articolo Se cresce l’occupazione ma non arriviamo a fine mese è più onesto dire che è schiavitù legalizzata proviene da THE VISION.

Chi ha visto il film Compagni di scuola di Carlo Verdone ricorderà l’amarezza dell’incontro tra i protagonisti, membri di una classe di un liceo romano che si ritrovano, a circa quindici anni dal diploma, per una rimpatriata. Girato alla fine degli anni ‘80, quel film è ancora pienamente attuale e il motivo è presto detto: tutti i personaggi fanno i conti con i propri sogni infranti, con il senso di fallimento personale per delle vite e delle carriere che procedono, nella maggior parte dei casi, non come avrebbero sperato. Incontrare gli ex compagni, ora “testimoni” del crollo delle illusioni, è particolarmente doloroso: le domande degli altri costringono, infatti, ciascuno dei personaggi a raccontarsi e svelarsi per ciò che è diventato e, quindi, a “guardarsi allo specchio” e guardarsi dentro, senza potersi più di tanto nascondere.

Non sono pochi i Millennials che oggi, nel nostro Paese, si ritrovano ad avere più o meno l’età dei protagonisti di quel film, e a fare i conti con le stesse inquietudini e insoddisfazioni. Accade perché oggi, soprattutto per la fascia dai 30 ai 40/45 anni, l’instabilità lavorativa ed economica è così radicata da impedire a persone, anagraficamente ormai adulte, di fare progetti a medio e lungo termine. Eppure, queste persone, hanno una vita sociale, delle relazioni, e si confrontano quotidianamente con famiglia e amici. Si ritrovano per questo, e non di rado, a rispondere a quelle odiose domande sul presente e sul futuro e a cui è impossibile sottrarsi: hai preso casa? e il lavoro? hai un compagno o una compagna? e i figli?

Di fronte a queste domande può scattare una sorta di meccanismo difensivo, perché tutti vorremmo dimostrare che i sacrifici affrontati non sono stati vani, che il percorso di studi – o lavorativo – scelto non si è rivelato fallimentare. Di conseguenza, per non sprofondare nella presa di coscienza di non aver ancora – spesso soprattutto nostro malgrado – costruito nulla di stabile, finiamo per accettare compromessi sul lavoro. Possiamo infatti dirlo senza esitazioni: accettare uno stipendio che non ti permette di fare una vita dignitosa e indipendente, dopo che hai studiato una vita e ti sei formato per fare il tuo lavoro, equivale ad accettare compromessi. Ma lo facciamo perché non abbiamo alternative – i salari non adeguati al costo della vita sono una realtà con cui fare i conti – e se le abbiamo ci appaiono troppo gravose – restare disoccupati a oltranza, in attesa di un impiego più stabile e meglio retribuito, che non è detto arrivi. Insomma, lavoriamo per retribuzioni da fame perché il più delle volte non abbiamo scelta, e abbiamo introiettato a tal punto la cultura capitalista da accettarlo senza protestare anche solo per non sentirci inutili e falliti, di fronte agli altri e a noi stessi, diventando ingranaggi di un sistema che approfitta largamente di questa nostra condizione.

Di occupazione e salari si è tornati parlare, nei giorni scorsi, per le parole del presidente Mattarella durante la visita all’azienda BSP di Latina, in occasione delle celebrazioni per la Festa del Lavoro. “I salari non sono sufficienti”, ha detto, “gli italiani non reggono all’aumento del costo della vita”. Ciononostante – e il governo non manca di ricordarcelo – Mattarella ammette che “si registrano dati incoraggianti sui livelli di occupazione e produttività”. Dati che ci danno un preciso ritratto di chi siamo diventati: un popolo rassegnato, dedito al lavoro mal retribuito che, invece di ribellarsi e rivendicare i diritti sociali minimi, trova nell’atto di “produrre” – per il beneficio di altri – la propria ragione di vita e di riconoscimento sociale. Anche quando questo produrre è sinonimo di sfruttamento.

Va detto che in Italia sono numerosissimi i contratti di lavoro part time involontari, con persone – soprattutto donne – che ambiscono a un full time ma non riescono ad ottenerlo. In aumento anche i contratti di lavoro precari, in un welfare la cui ambizione dovrebbe essere quella di stabilizzare i suoi lavoratori, non spremerli quando ce n’è bisogno per rimandarli a casa, disoccupati, quando non servono più. Ma soprattutto, e questo è il dato che più dovrebbe interessarci, nel nostro Paese i tassi di povertà sono in aumento, con tutto ciò che ne consegue. E questo dato, solo, dovrebbe scoraggiarci quando abbiamo la tentazione di gioire per l’occupazione in aumento.

Secondo Erik Erikson, uno dei maggiori studiosi di psicologia dello sviluppo del Novecento, la fase della vita successiva ai 30-35 anni dovrebbe essere dedita alla generatività, altrimenti si resta intrappolati in una condizione che definisce di “stagnazione”. Questo nell’ottica di uno sviluppo “sano” e organico per ciascun individuo. E se per generatività non si deve necessariamente intendere il mettere al mondo dei figli, è vero anche che, a una certa età, dovremmo tutti essere nelle condizioni di diventare i principali artefici della nostra vita e del nostro futuro, senza dover per forza dipendere dagli altri. Avere la possibilità di fare progetti, a partire dalle basi che dovremmo aver gettato.

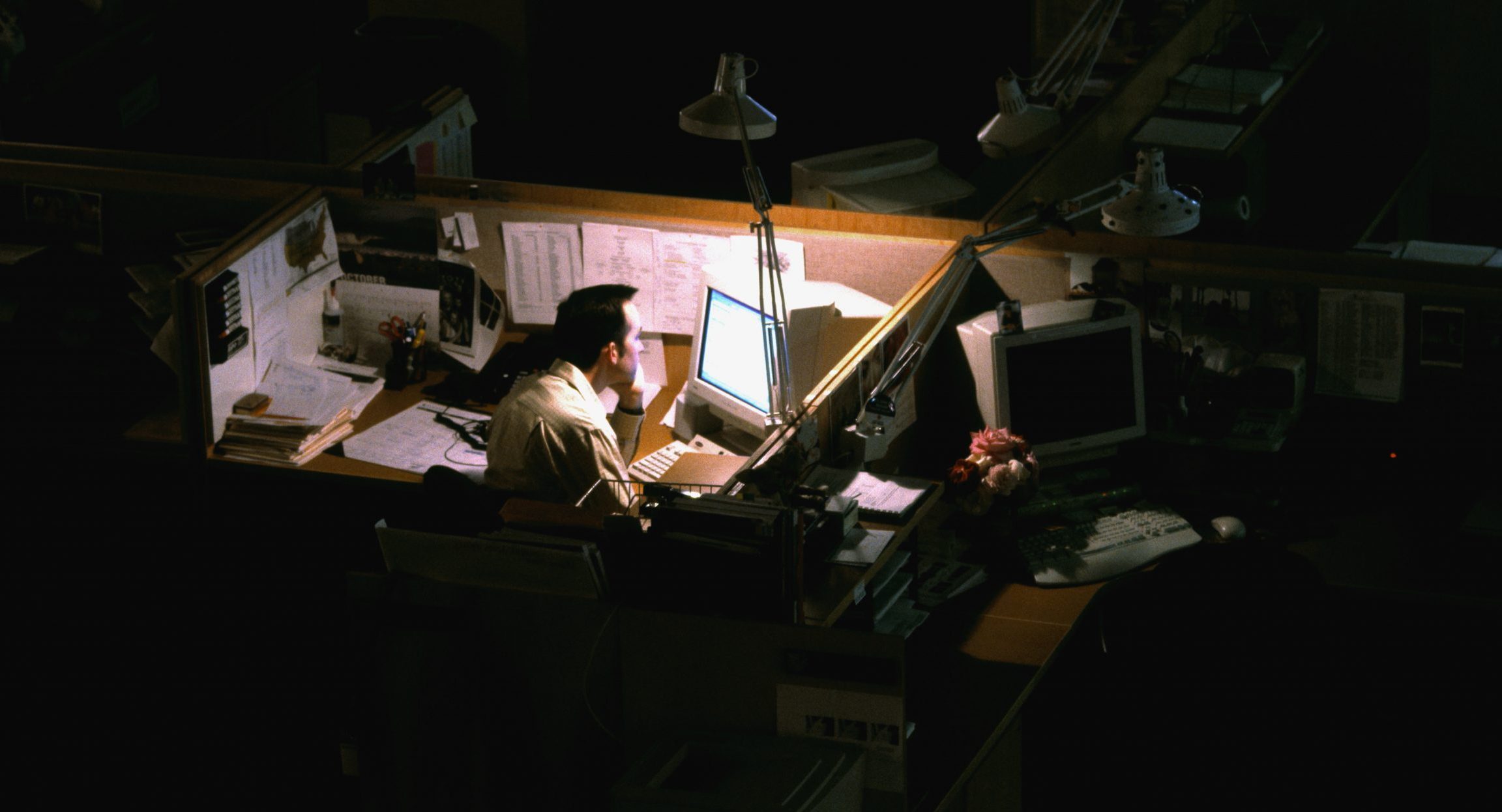

Oggi, invece, l’instabilità ci impedisce di accedere a quello stadio della vita adulta, quella appunto generativa – che si parli di figli, di famiglia, di futuro, di idee o progetti di qualunque tipo. Noi, anche a quaranta e più anni, continuiamo invece a vivere nella precarietà assoluta tipica dell’adolescenza, in cui ancora ci si chiede che posto si andrà a occupare nel mondo. Ma consci di non avere più diciotto anni, ci affrettiamo ad accettare qualsiasi condizione di lavoro e qualsiasi trattamento economico, perché le pressioni dell’orologio biologico e della società sono enormi. E hanno un impatto a volte devastante sulla nostra autostima, sul nostro benessere psicologico e quindi influenzano le nostre scelte.

Se quarant’anni fa si lavorava per arrivare, con fatica, a costruire una vita libera, indipendente e adulta, oggi lo facciamo consci che a fine mese faticheremo ad arrivarci, che non potremo progettare alcun futuro stabile, e che per eventuali spese extra saremo sempre costretti a chiedere a mamma e papà.

E intanto continuiamo a vivere in una società che alimenta sia l’ossessione della vita di successo a cui aspirare, corroborata dalla comunicazione social, sia il cliché del lavoro che deve coincidere con la nostra passione, e questo perché coltivare interessi e passioni fuori dal lavoro ha un costo, e noi spesso non possiamo permettercelo. Ci illudiamo di ambire sempre a qualcosa di meglio, quando in realtà stiamo abbassando gli standard collettivi, accettando lavori per cui abbiamo studiato – e investito denaro – e la cui retribuzione non ci permette di mantenerci. La scrittrice e giornalista statunitense Sarah Jaffe, nel libro Il lavoro non ti ama, scrive che “la beffa più grande del capitale è stata quella di convincerci che il lavoro sia il nostro più grande amore”. Considerazione che meglio ritrae ciò che siamo diventati senza che ce ne rendiamo conto.

L’articolo 23 della Dichiarazione universale dei diritti umani dice che “Ogni individuo che lavora ha diritto a una remunerazione equa e soddisfacente, che assicuri a lui stesso e alla sua famiglia un’esistenza conforme alla dignità umana e integrata, se necessario, ad altri mezzi di protezione sociale”. È evidente che, soprattutto in seguito all’inflazione di questi anni, le condizioni dei lavoratori in Italia non rispecchiano quanto si legge. Il sistema italiano disattende le “promesse” e le presunte garanzie di un welfare, e le precarie condizioni di vita di moltissimi cittadini parlano chiaro. In alcuni casi i soldi in busta paga addirittura diminuiscono, come per i docenti della scuola statale, che a dicembre 2024 hanno dovuto constatare che, nel loro cedolino, c’erano meno soldi rispetto all’anno precedente.

Ci stiamo asservendo ogni giorno di più a un sistema in cui, per non sentirci falliti e inutili, accettiamo condizioni lavorative indecorose. Arriviamo a sottoporci a stage con retribuzioni misere – o addirittura non retribuiti – o condizioni di “lavoro” umilianti e in cui, in certi casi, le spese da affrontare superano la retribuzione. È il caso di molti docenti di scuola primaria e secondaria del sud che decidono di restare nella propria città, e che per anni e anni “lavorano” nelle scuole private senza percepire né stipendio né rimborso spese, ma che maturano esclusivamente punteggio nelle graduatorie nazionale.

Ci siamo arresi a un sistema che, anche quando siamo laureati e formati, ci inserisce nel mondo del lavoro come fosse una gentile concessione che ci darà uno status, che offuscherà – seppure sia anch’essa un’illusione – il senso di fallimento derivato da una vita adulta che, di fatto, non è adulta né autonoma. Una vita in cui continuiamo a dipendere dai genitori o, comunque, da qualcuno che non siamo noi. Se aumenta l’occupazione ma molti non arrivano a fine mese sarebbe più onesto dire che stiamo legalizzando la schiavitù.

Il lavoro, per essere chiamato tale, ci deve rendere indipendenti economicamente, perché è da questo tipo di autonomia che si possono gettare le basi per un futuro libero e soddisfacente. Oggi sono in pochissimi, soprattutto nella fascia cosiddetta “giovane”, a poter vivere della propria professione; il sistema ci ha ridotto a una condizione di dipendenza “dorata”, che ci illude di salvarci dalla percezione del fallimento ma, intanto, ci rende sempre più disarmati sul piano economico e anche psicologico. Il nostro obiettivo non deve essere lavorare e produrre per non sentirci inutili, ma ribellarci a questo abisso in cui stiamo sprofondando. E dobbiamo farlo ora, prima di rassegnarci del tutto e di abituarci alla schiavitù legalizzata.

L'articolo Se cresce l’occupazione ma non arriviamo a fine mese è più onesto dire che è schiavitù legalizzata proviene da THE VISION.