Non basta essere “positivi”. Dobbiamo trasformare la nostra delusione in un cambiamento politico.

Sappiamo tutti cos’è la delusione, perché sicuramente l’avremo provata almeno una volta. Di fronte alle azioni della politica o al sistema economico in cui siamo immersi, però, questo sentimento smette di acquisire una valenza puramente soggettiva e diventa oggettiva. Invece di essere semplicemente ottimisti e sperare che un giorno andrà meglio, dobbiamo trasformare la delusione e le emozioni che provoca in una forza di cambiamento. L'articolo Non basta essere “positivi”. Dobbiamo trasformare la nostra delusione in un cambiamento politico. proviene da THE VISION.

Sappiamo tutti cos’è la delusione. La proviamo nei confronti delle azioni personali, dei progetti politici e del desiderio di generare un cambiamento sociale. E anche se ci capita spesso di sentirci delusi, raramente questa emozione si esaurisce lì. La delusione potrebbe essere considerata come una presenza indesiderata della nostra quotidianità, ma le sue implicazioni non sono sempre così ovvie. La delusione non è seguita da un punto fermo, non significa mai solo sentirsi delusi: al contrario, la delusione è aperta, contestualizzata socialmente e strutturata politicamente. In questo articolo propongo quindi una difesa della “politica della delusione”.

La delusione, infatti, è allo stesso tempo personale e universale, soggettiva e politica. È senza dubbio un sentimento generico che tutti condividiamo – il fallimento delle nostre aspettative – e non voglio certo introdurne una definizione alternativa, ma riformulare questa nozione nel nostro quotidiano. Per farlo, analizziamola da due prospettive: in primo luogo, come un fenomeno sempre politico, anche nella sua manifestazione più personale; in secondo luogo, come qualcosa di reale – ovvero, non solo uno stato soggettivo, ma il riflesso di una discrepanza oggettiva nella realtà.

Per comprenderne meglio la dimensione politica, un punto di partenza utile è il ruolo intimo che acquisisce in relazione al godere di qualcosa e al desiderio – e vale la pena notare che, da una prospettiva psicoanalitica, desiderio e politica sono difficili da separare, poiché operano all’interno degli stessi quadri linguistico-simbolici. Consideriamo la seguente interazione tra un masochista e un sadico: “Puoi farmi soffrire?”, chiede il masochista. Al che il sadico risponde: “No”. Questa battuta, tratta dai seminari di Jacques Lacan contenuti in Le formazioni dell’inconscio, del 1957-58, non descrive semplicemente un incontro sessuale infruttuoso, ma rivela un paradosso centrale nelle nostre richieste. Il masochista desidera soffrire, ma il suo desiderio non viene esaudito dal sadico. Tuttavia, il mancato esaudimento di un desiderio genera a sua volta una forma di sofferenza. Di conseguenza, negando il desiderio del masochista di soffrire, il sadico finisce paradossalmente per esaudirlo. La lezione, per Lacan, è che la delusione non è stabile, tende a ribaltarsi in una forma di godimento. Questo paradosso è tanto personale quanto politico: il fatto che l’obiettivo immediato dei nostri desideri e progetti politici sia intrinsecamente irraggiungibile e quindi incline alla delusione rende possibili nuovi modi di sentirsi soddisfatti.

Il sociologo Dag Østerberg aiuta a comprendere meglio la libertà che nasce dalla delusione nel suo trattato sulla politica e il potere. Nel contesto politico, una discontinuità inizialmente viene spesso percepita come il suo opposto, ovvero come un punto sul continuum ininterrotto delle cose così come sono. Una discontinuità si riferisce semplicemente alla rottura di un determinato status quo, regime o “ordine delle cose”, che invoca la giustizia sociale o la libertà economica. La frenesia di GameStop del 2021 è stata proprio una di queste discontinuità, che tuttavia si è eclissata da sola: se scattassimo una foto ai fondi speculativi coinvolti prima e dopo l’evento, sembrerebbe che nulla di significativo sia accaduto. Eppure, in quel periodo, l’investimento di massa da parte degli utenti di Reddit per acquistare azioni di una società che i fondi speculativi stavano vendendo allo scoperto ha creato un’anarchia precedentemente inimmaginabile, seppur di breve durata. Nel giro di pochi giorni, Wall Street ha affrontato perdite per miliardi di dollari. Tuttavia, il risultato è stato un rafforzamento ancora più aggressivo del sistema finanziario contestato: le banche hanno salvato i proprietari degli hedge fund e il mercato è presto tornato alla normalità. La discontinuità iniziale dello status quo finanziario si è invertita, portando a una conferma ancora più solida dello stesso.

In netto contrasto con gran parte della filosofia politica classica, Østerberg riconosce invece la discrepanza interna alla discontinuità: la tendenza di una richiesta politica a produrre il proprio opposto. Riprendendo il punto di Lacan secondo cui una domanda spesso funziona solo nella misura in cui si nega da sola – cioè agisce involontariamente al servizio di ciò che tenta di negare –, una negazione sociale è spesso accompagnata dalla delusione: dal fatto che le cose riescano a persistere proprio attraverso quella negazione. Il filosofo G. W. F. Hegel definiva questo fenomeno “negazione della negazione”, con cui intendeva il modo in cui un’opposizione finisce spesso per rafforzare ciò a cui si oppone. La “politica della delusione” è precisamente questo: nel sentirci delusi si apre un nuovo spazio, ed è solo a seguito di tale esperienza che siamo meglio attrezzati per valutare criticamente lo stesso sistema che ha portato alla nostra delusione.

La delusione di una negazione fallita è una caratteristica di vari eventi politici del XX e XXI secolo. L’aggressiva politica estera statunitense delle amministrazioni di John F. Kennedy, Lyndon B. Johnson e Richard Nixon tra gli anni ’60 e ’70, e la manipolazione finanziaria della sua copertura mediatica, si intensificò proprio quando emersero le prime proteste popolari contro la guerra del Vietnam: l’opposizione rafforzò ciò che contrastava. Le prime voci di dissenso contro l’attività statunitense in Vietnam del Sud – organizzando attivamente proteste e avanzando richieste per ridurre il coinvolgimento degli Stati Uniti – non produssero altro che un’escalation del conflitto con l’offensiva del Tet del 1968 e la successiva distruzione di aree civili e agricole in Vietnam, Laos e Cambogia.

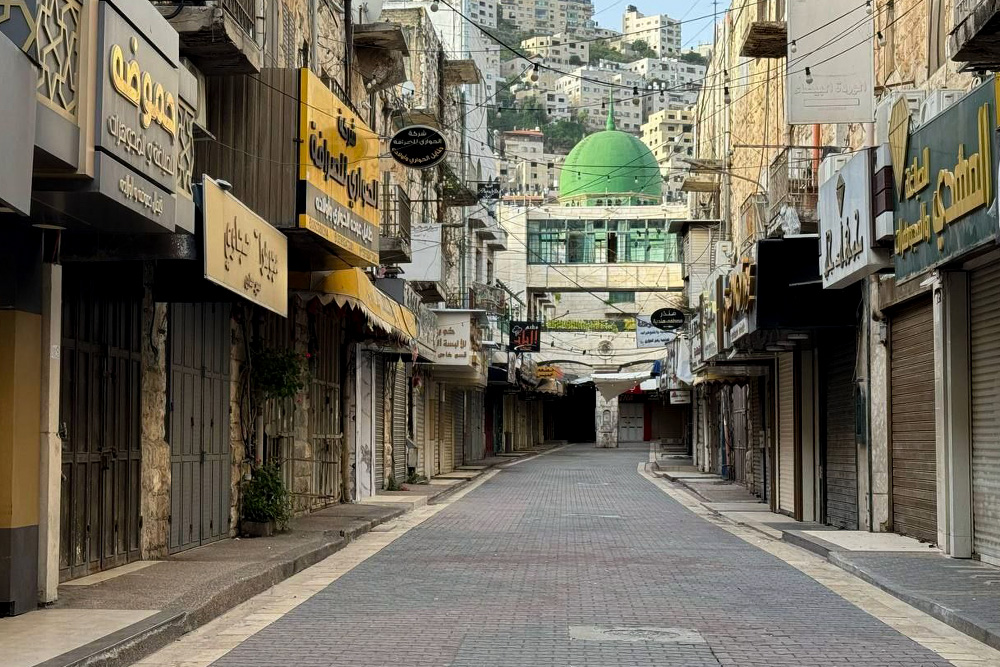

Tre decenni dopo, il desiderio di un’alternativa etica alla crescente egemonia neoliberista avviata da Margaret Thatcher nel Regno Unito e da Ronald Reagan negli Stati Uniti fu accolto con la delusione di una Russia post-sovietica ancora più repressiva e oligarchica sotto Vladimir Putin. Nel XXI secolo, il movimento Occupy degli anni 2010 e il suo corrispettivo ribelle guidato dalla tecnologia – inclusa la frenesia di GameStop del 2021 – hanno reso il capitalismo ancora più adattabile. Perfino le prospettive di libertà democratica che caratterizzarono la Primavera Araba del 2010-12 furono ostacolate quasi nella loro stessa concezione: il contraccolpo dell’Inverno Arabo e un autoritarismo militare che ancora oggi devasta il mondo arabo.

Eppure, con ogni fallimento, con ogni brutale istanza di delusione, diventa possibile una nuova forma di critica. La delusione è inevitabilmente critica, esprime un limite reale dei sistemi politici. La delusione per lo stato delle cose, o per la nostra incapacità di generare un cambiamento genuino, non è solo una questione di percezione, ma nasce dalle imperfezioni intrinseche di questi sistemi. Questa dimensione della delusione è cruciale: ciò che conta di più è che la delusione non si limiti a un’esperienza emotiva soggettiva. Al contrario, la delusione ha un valore “oggettivo”.

Questa è la seconda prospettiva: non solo la delusione è sempre politica, ma non è nemmeno meramente soggettiva. La delusione è oggettiva. Sebbene la sia ovviamente un sentimento soggettivo, registra infatti anche un’incoerenza assolutamente reale dello mondo stesso. Riflette una discrepanza, e una potenziale alternativa, all’interno dei sistemi politici. Sarebbe quindi miope adottare un approccio stoico, convincendoci che la delusione parli solo del nostro carattere e che dobbiamo semplicemente cambiare atteggiamento. Questo è infatti il “modo più semplice” per eludere il problema, fallendo nel riconoscere il significato oggettivamente critico della delusione. La delusione non è un atteggiamento, dovrebbe piuttosto essere considerata la traccia soggettiva di una disparità sociale oggettiva.

L’insufficienza della nostra esperienza, ossia la delusione, non è semplicemente “colpa nostra”, ma l’effetto di una mancanza oggettiva della cosa stessa che delude. Per esempio, delusione che deriva dai tentativi di cambiare il dominio finanziario delle corporazioni private sostenuto dallo Stato non implica che dobbiamo semplicemente “cambiare atteggiamento” e accettarlo, ma rivela invece la struttura oggettivamente sfruttatrice e ipocrita di tali istituzioni, che si proclamano operative secondo principi democratici e di libero mercato.

Questa dimensione critica della delusione era centrale per Karl Marx, che lasciava poco spazio all’ottimismo. Le fantasie utopiche – che, come sostenevano Marx e Friedrich Engels, si basano sulla convinzione ottimistica che le cose miglioreranno automaticamente – non trovano spazio nei suoi scritti, che trattano delle brutalità delle contraddizioni politiche e degli antagonismi interni generati dai sempre più sviluppati modi di produzione e circolazione capitalisti. Nel suo saggio Il 18 Brumaio di Luigi Bonaparte, del 1852, Marx formulò la sua celebre idea sugli eventi storici e sulle figure politiche, che si presentano due volte: prima in veste di tragedia, e poi come farsa. La figura di Napoleone, per esempio, dovette esprimersi una volta come la tragedia dispotica delle guerre napoleoniche, intorno al 1800-1815 circa, e poi come farsa nella forma di suo nipote, Luigi Napoleone Bonaparte, e lo spettacolo impotente del suo colpo di Stato nel 1851.

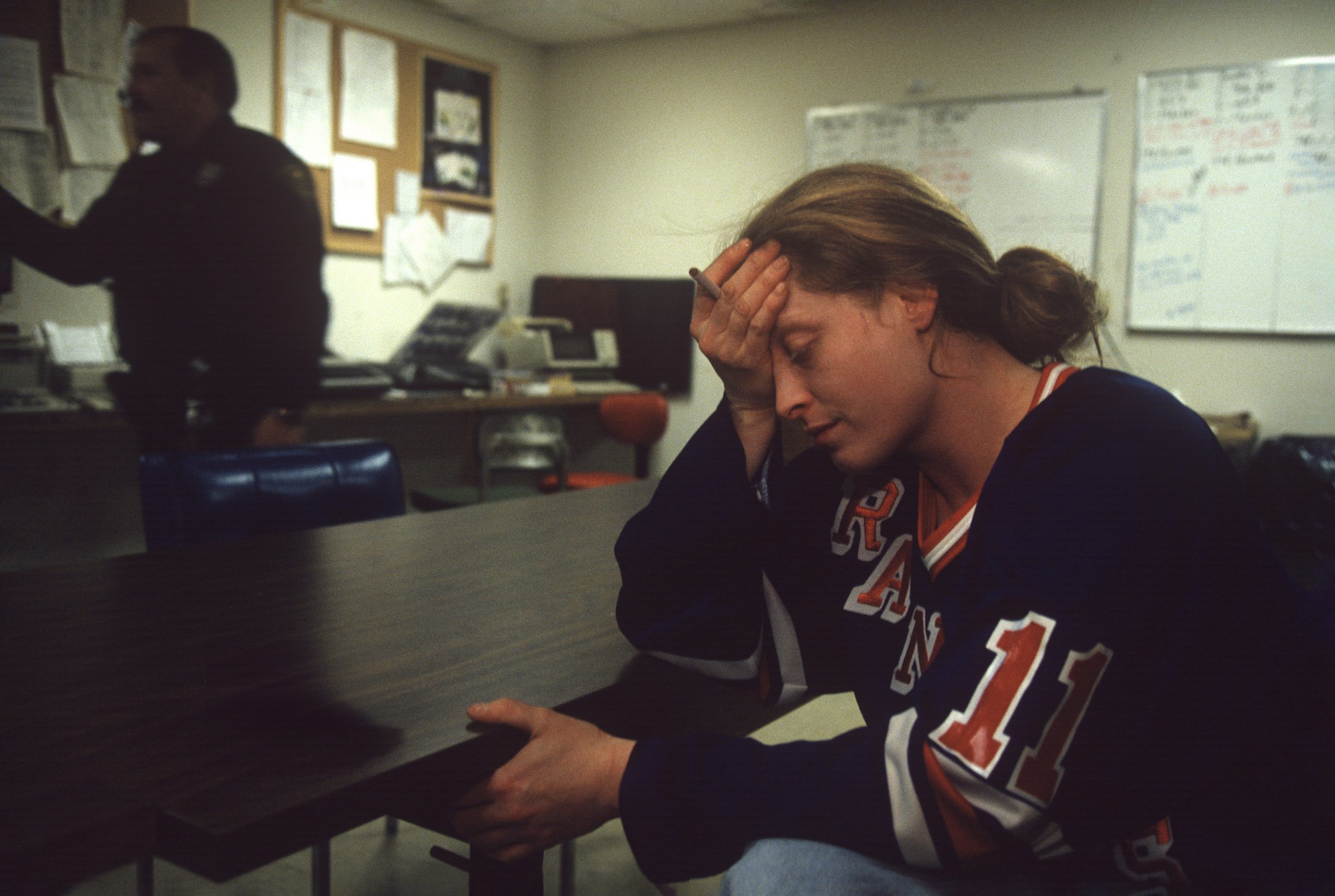

Allo stesso tempo, oggi sembra vero anche il contrario: gli eventi politici non si ripetono solo come tragedia e poi farsa, ma come una farsa che porta a una tragedia ancora più estrema. Non dobbiamo guardare troppo indietro per vederlo: il passaggio dalla farsa alla tragedia è stato una caratteristica distintiva della carriera politica di Donald Trump. Nel 2016, la sua campagna presidenziale e la successiva elezione furono una farsa scandalosa, abbastanza assurda da risultare sia comica che scioccante. Eppure, otto anni dopo, il Partito Repubblicano rappresenta qualcosa di ben più distruttivo della farsa. Il desiderio di smantellare lo Stato amministrativo, abbandonare le politiche climatiche, vietare l’aborto e persino prepararsi a una “seconda guerra civile americana” rappresentano un passo definitivo verso la tragedia.

Possiamo tutti sentirci umiliati e impotenti ottimisti: “guardare il lato positivo” è la via d’uscita più facile. Schierarsi dalla parte della delusione, invece, vedere l’eterna e crudele ripetizione inscritta nel quotidiano, rappresenta una nuova apertura. Da un lato, c’è un elemento distintivo di sfrontatezza nell’ottimismo, nell’insistenza ingannevole sul fatto che le crisi possano essere affrontate con un semplice cambiamento di atteggiamento. Dovremmo forse dire alle vittime di guerre o disastri naturali di diventare migliori stoici? O suggerire che la chiave per affrontare la catastrofe sia evitare di scivolare nel pessimismo? Stoicismo e ottimismo sono semplicemente strumenti a sostegno di uno status quo che sta degenerando.

Allo stesso tempo, il difetto più fondamentale dell’ottimismo è che ignora ciò che è stato sottolineato in precedenza: la co-dipendenza tra soggettivo e oggettivo, tra la nostra esperienza collettiva e le strutture politico-economiche che la inquadrano. In altre parole, la componente radicale della delusione è che essa registra soggettivamente un’ingiustizia oggettiva all’interno di un regime politico. La delusione è un’esperienza fondamentalmente critica, con un potenziale produttivo. La posizione ottimista è allettante, ma si presta a una giustificazione reazionaria dello stato delle cose, attribuendo la colpa non all’oggetto stesso – l’economia politica, i mercati globali, ecc. – ma alla nostra esperienza di quella cosa. La delusione, invece, riconosce il ruolo dell’oggetto – di un sistema, di un governo, di un apparato sociale – nel produrre un’esperienza soggettiva. Difendere la delusione non significa abbandonarsi al nichilismo, ma adottare una nuova prospettiva politica, insistere sul valore politico della delusione.

I semi di un mondo nuovo possono essere coltivati solo all’ombra del fallimento. A differenza dell’ottimismo, la delusione porta con sé un’implicazione politica unica, resa possibile solo dal regime contro cui reagisce. Riconoscere la politica della delusione significa riconoscere un certo antagonismo inscritto nella cultura stessa. Insistere sulla necessità dell’ottimismo non fa che riprodurre le condizioni disperate in cui questo diventa necessario. Lodare la delusione e abbandonare un atteggiamento ciecamente “positivo” è una delle poche opzioni etiche ancora possibili.

Questo articolo è stato tradotto da Psyche

L'articolo Non basta essere “positivi”. Dobbiamo trasformare la nostra delusione in un cambiamento politico. proviene da THE VISION.