Les politiques publiques de rénovation énergétique des logements sont-elles efficaces ?

Quarante ans après leurs débuts, mesurer les effets des politiques publiques en faveur de la rénovation énergétique des bâtiments demeure difficile.

La rénovation énergétique des bâtiments est l’un des principaux leviers pour lutter contre le changement climatique, tout en réduisant la facture énergétique des ménages. Mais ces travaux sont coûteux, et les États ont, assez tôt, cherché à les accompagner dans le secteur résidentiel. Que sait-on de l’efficacité de ces politiques publiques ?

Depuis quatre décennies, les pays développés mettent en place des programmes de promotion de la rénovation énergétique des bâtiments à vocation résidentielle. En 2021, en France, 2,7 millions de logements ont ainsi bénéficié d’une des quatre principales aides à la rénovation énergétique, selon les données officielles du ministère de l’aménagement du territoire et de la transition écologique.

L’idée sous-jacente est de faire d’une pierre deux coups : réduire l’impact environnemental des logements, notamment en matière de réchauffement climatique, tout en diminuant la facture énergétique des ménages.

En effet, les bâtiments comptent pour 30 % de la consommation mondiale d’énergie finale et pour 26 % des émissions de gaz à effet de serre liées à l’énergie – 18 % si on se limite aux seules émissions indirectes dues à la production d’électricité et de chaleur à destination des logements, selon un rapport de l’Agence internationale de l’énergie (AIE) de 2024. En 2022, la dépense en énergie représentait 9,5 % du budget des ménages français, d’après les chiffres clés de l’énergie publiés par le gouvernement.

Les travaux d’évaluation de ces programmes se sont multipliés mais ils restent hétérogènes, tant dans leurs méthodes que dans leurs résultats. Quelle synthèse peut-on en faire aujourd’hui et quelles recommandations de politique publique en tirer ?

Des politiques publiques nées des chocs pétroliers

Comme l’identifie de rapport de 2024 de l’AIE, il y a bien longtemps que des politiques publiques sont menées en faveur de la rénovation énergétique des bâtiments, tout particulièrement ceux à usage résidentiel.

L’idée part du constat qu’il existe des obstacles (informationnels, d’accès au financement ou encore liés à l’absence de prise en compte des co-bénéfices publics ou environnementaux) qui freinent l’investissement par les ménages dans la rénovation énergétique de leur logement et que l’action publique doit suppléer à la défaillance des incitations créées par le libre jeu des marchés.

Ce sont les deux chocs pétroliers de 1973 puis 1979 qui ont donné l’impulsion à ces politiques publiques. Le but est alors principalement de répondre au dérapage des dépenses énergétiques des ménages, mais aussi de tirer un co-bénéfice public, par exemple en limitant les investissements publics dans la génération d’électricité par écrêtement de la demande de pointe.

Du lundi au vendredi + le dimanche, recevez gratuitement les analyses et décryptages de nos experts pour un autre regard sur l’actualité. Abonnez-vous dès aujourd’hui !

Les premiers programmes qui voient le jour, notamment aux États-Unis avec le Weatherization Assistance Program créé en 1976, s’appuient sur des actions ciblées proposant aux ménages concernés un soutien financier dans la rénovation sous forme de subvention à l’investissement ou de prêt à taux préférentiel après diagnostic du logement.

Mais, au milieu des années 1980, le contre-choc pétrolier diminue l’intérêt pour ces programmes. C’est la question climatique qui vient les remettre sur le devant de la scène à partir des années 2000 avec la recherche de cobénéfices environnementaux. En France, le programme MaPrimeRénov’ est emblématique de ce type de politique publique, mais aussi d’une efficacité controversée.

Une efficacité qui fait débat

Dès les années 1980, la mobilisation d’argent public dans le cadre des programmes de soutien à la rénovation énergétique s’est accompagnée de leur évaluation. Compte tenu de l’intérêt pour les ménages, c’est souvent sous l’angle du taux d’économie sur la facture énergétique de ces derniers que l’efficacité a été abordée : de combien cette facture a-t-elle baissé ?

Un recensement des travaux académiques cherchant à mesurer cette efficacité, réalisé dans le cadre d’une récente méta-analyse que nous avons effectuée, met en évidence plusieurs aspects intéressants.

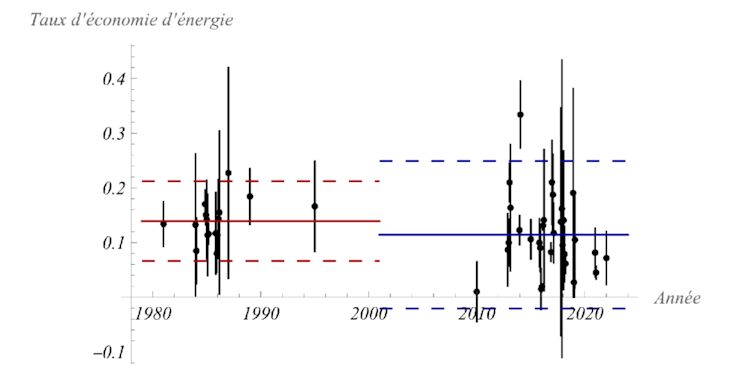

On identifie clairement deux vagues d’études :

celle consécutive aux deux chocs pétroliers, qui va du début des années 1980 à la fin des années 1990,

puis celle associée à la question climatique à partir de 2000.

La moyenne des taux d’économie, légèrement supérieure à 10 %, n’est pas très différente entre les deux périodes. En revanche, la marge d’erreur, telle qu’évaluée par les intervalles de confiance, est nettement plus importante sur la deuxième vague. Surtout, des taux négatifs, c’est-à-dire des cas où la consommation progresse malgré la rénovation, ne sont pas exclus.

Ces derniers peuvent s’expliquer par l’effet rebond : de moindres pertes thermiques des logements, en engendrant une baisse des coûts, peuvent provoquer une augmentation de la consommation énergétique. Mais la diversité accrue des méthodes d’évaluation, qui rendent les résultats plus difficilement comparables les uns par rapport aux autres, peut également entrer en ligne de compte.

Le besoin d’une méta-analyse

Le caractère souvent limité des programmes étudiés, du point géographique et/ou du type de ménages ciblés et le fait qu’ils font rarement l’objet d’un suivi prolongé dans le temps. Cette difficulté s’ajoute à la diversité des types de logements concernés et des méthodes d’évaluation mises en œuvre, ce qui rend la comparaison et la synthèse des études complexe.

Pour contourner ces difficultés, il est alors nécessaire de recourir à une méta-analyse. La récente méta-analyse réalisée par la Chaire Économie du climat de l’Université Paris-Dauphine PSL présente l’avantage de tenir compte de trois éléments essentiels :

Le contrôle de l’hétéroscédasticité – c’est-à-dire le fait que la précision des résultats varie grandement d’une étude à l’autre. Il accorde ainsi moins de poids aux études les plus incertaines.

Le contrôle du biais de publication, qui intègre le fait qu’il existe un biais dans les résultats accessibles au public, lié au fait que les études avec des résultats élevés et significatifs ont plus de chances d’être publiées.

Enfin, le contrôle de l’hétérogénéité observée et non observée vise à neutraliser les différences dans les caractéristiques des programmes de rénovation et des méthodes mises en œuvre, afin de rendre les résultats publiés comparables.

Des métarégressions ont ainsi été mises en œuvre sur les 171 estimations du taux d’économie sur la facture énergétique issues des 46 études recensées de programmes de rénovation menés dans le monde entier au cours des quatre dernières décennies.

Elles conduisent à un taux synthétique d’économie de l’ordre de 10 %. Ce taux est certes inférieur de 2 % à la moyenne basique des résultats publiés dans les études, mais il s’avère significativement positif. Ce qui permet d’exclure statistiquement la possibilité que l’effet rebond annihile les gains d’efficacité.

Rentable contre le réchauffement climatique ?

Que les programmes de soutien à la rénovation énergétique fassent faire des économies aux ménages est une chose. Reste à savoir s’ils sont rentables du point de vue de l’action publique pour le climat.

Pour y parvenir, il faut considérer plusieurs éléments : les économies d’énergie actualisées, le prix du carbone lorsque l’énergie consommée avant rénovation est fossile et, pour cette même raison, les éventuelles tonnes de carbone évitées grâce à la rénovation.

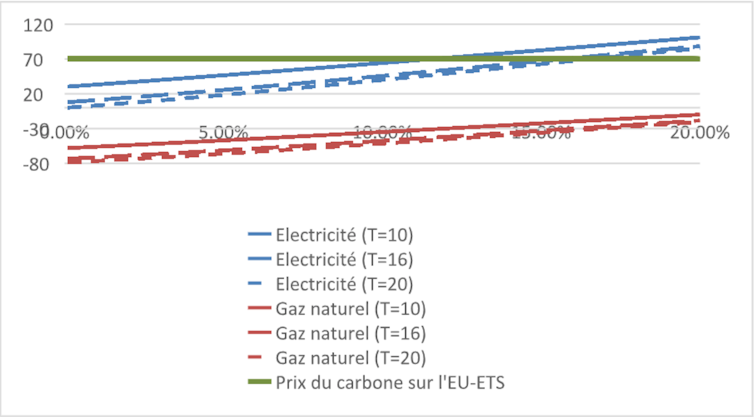

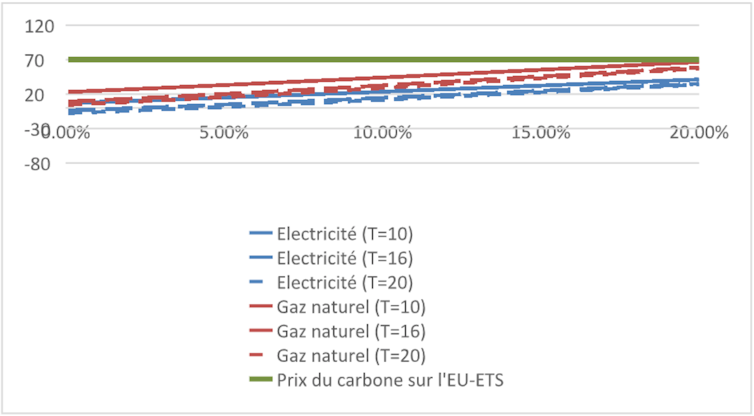

En particulier, on peut déterminer le seuil de prix du carbone à partir duquel la somme actualisée des économies d’énergie réalisées par un ménage (ajoutée à la valeur actualisée des émissions évitées grâce à cette rénovation) couvre au moins le coût moyen des travaux.

Autrement dit, c’est le prix du carbone qui peut équilibrer les bénéfices financiers et environnementaux d’une rénovation avec son coût initial. Il s’agit de ce que les économistes appellent le Levelized Cost of Carbon Abatement (LCCA). Notre récente méta-analyse met en évidence, à partir de ce calcul, deux principaux résultats.

Il est donc pertinent de donner la priorité à la rénovation des logements pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. En effet, sauf à considérer des taux d’intérêt très élevés pour l’actualisation, le LCCA est toujours inférieur au prix de la tonne de carbone sur le marché européen des quotas carbone (EU-ETS), qui oscille actuellement autour de 70 euros.

En Europe, la rénovation des logements utilisant le gaz naturel comme principale source d’énergie est plus rentable que celle des logements fonctionnant à l’électricité, mais c’est l’inverse aux États-Unis. La forte différence entre l’Europe et les États-Unis provient de l’écart de prix du gaz naturel pour les logements.

Globalement, le meilleur terrain pour que les subventions à la rénovation soient efficaces est celui où rénover permet à la fois des économies d’énergie et des baisses des émissions de CO2, bien en phase avec les objectifs de la transition bas carbone.![]()

Les auteurs ne travaillent pas, ne conseillent pas, ne possèdent pas de parts, ne reçoivent pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'ont déclaré aucune autre affiliation que leur organisme de recherche.

/2025/05/06/carmen-ou-comment-un-fiasco-est-devenu-le-plus-celebre-des-operas-francais-681a741eaaa72694641786.jpg?#)

/2025/05/06/v2-florence-seyvos-c-patrice-normand-681a20670109b637542013.jpg?#)

/2025/05/04/etats-unis-des-chercheurs-sous-pression-est-menaces-6817c2eb45876085234095.jpg?#)