La France, raciste ? Mieux construire les termes du débat

Le 25 avril, un musulman était assassiné dans une mosquée du Gard par un homme déclarant « Il est noir, je vais le faire », puis « Ton Allah de merde ». Au-delà de ce crime, comment analyser l’évolution du phénomène de racisme en France ?

Le 25 avril, un jeune homme était assassiné dans une mosquée du Gard par un individu déclarant « Il est noir, je vais le faire », puis « Ton Allah de merde ». Une polémique a par ailleurs éclaté concernant l’attitude du ministre de l’intérieur et des cultes, Bruno Retailleau, qui ne s’est pas rendu sur le lieu du crime. Au-delà de cet événement, que sait-on et comment analyser l’évolution du racisme en France ?

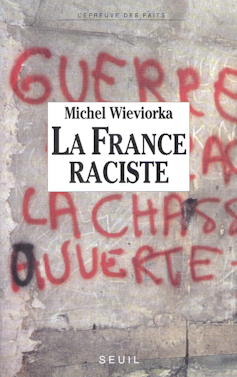

Un soir de 1991, à l’occasion de la publication de mon livre La France raciste, un ponte de Sciences Po m’a apostrophé sur un plateau de télévision : « Comment pouvez-vous laisser entendre par ce titre que toute la France est raciste ? » Je lui rétorquai que si j’avais écrit « La France maritime », personne n’aurait pensé que toute la France a les pieds dans l’eau. De même, aujourd’hui : il existe du racisme en France, ce qui ne signifie pas que le pays serait en lui-même tout entier raciste.

Mais le phénomène est-il dans une phase d’expansion ? La prudence devrait être de mise.

D’abord, parce que le racisme transite par diverses formes – discriminations, violences, préjugés, ségrégation, etc. – les unes éventuellement à la hausse, d’autres à la baisse comme le montre Vincent Tiberj dans la Droitisation française, mythe et réalités. De plus, il suffit qu’un attentat réussisse, ou échoue, pour que les chiffres de la violence raciste s’emballent ou, au contraire, stagnent.

Ensuite, parce que le racisme se transforme, avec des continuités mais aussi des changements parfois majeurs – l’antiracisme aussi. Qui aurait dit, il y a vingt ans, que des personnes « racisées » (le mot n’était alors guère usité) se réuniraient pour parler ensemble de leur « racisation » ou du fait de s’« autoraciser » (s’approprier l’idée de race) ? Ou encore que progresserait l’idée d’un « racisme anti-blanc » ?

Un groupe social ou politique peut être vecteur d’un racisme puissant, puis le délaisser, voire cesser de le véhiculer – l’inverse aussi est possible. Ainsi, l’extrême droite institutionnelle s’efforce aujourd’hui de se défaire de son antisémitisme congénital, tandis qu’à gauche de la gauche, pointe sous un antisionisme explicite, un antisémitisme masqué jusque-là peu présent dans cette orientation politique.

La confusion est grande, aussi, car l’essentialisation vise la culture ou la foi et pas seulement la nature. Le racisme anti-Arabes vise ceux qui appartiennent à une nation. Le racisme anti-musulmans s’en prend à une religion : la culture, la foi deviennent ici une nature, elles se substituent à la race – les attributs supposés des Arabes ou des musulmans étant comme irréductibles, inscrits dans leur être biologique. Le racisme anti-noirs confond allègrement les immigrés récents d’Afrique sud-saharienne et les populations ultra-marines, françaises depuis bientôt deux siècles et issues de l’esclavage. Les Juifs, pour ceux qui les haïssent, relèvent-ils d’une nation, d’une religion, d’un État (Israël), d’une race ?

Les outils statistiques mesurant les évolutions : à manier avec précaution

Des sondages comme celui, annuel, de la CNCDH, permettent de suivre les préjugés. Mais lorsque survient un meurtre ou un attentat terroriste, on les oublie pour évoquer un antisémitisme ou un racisme d’« atmosphère ».

Du lundi au vendredi + le dimanche, recevez gratuitement les analyses et décryptages de nos experts pour un autre regard sur l’actualité. Abonnez-vous dès aujourd’hui !

Y a-t-il un lien entre le meurtre d’un musulman dans une mosquée et la haine de l’islam que distillent des acteurs politiques et des intellectuels aux mains propres ? Peut-être, mais il est indémontrable. Le passage à l’acte est-il la traduction d’une « atmosphère » ou marque-t-il plutôt une solution de continuité ? Peut-on proposer une théorie générale en la matière ?

L’idée d’atmosphère raciste dilue les responsabilités, rend difficile d’identifier les intellectuels, les politiques, les acteurs concrets du racisme et d’apprécier leur rôle : elle rend gazeux ce qui est pourtant solide, tangible.

Des statistiques évaluent le nombre d’actes racistes ou antisémites. Le Service de protection de la communauté juive, le Conseil réprésentatif des institutions juives de France, le ministère de l’intérieur publient régulièrement des chiffres sur les actes antisémites, à la hausse massive depuis le 7 octobre 2023. Mais les données sont assurément plus systématiques pour l’antisémitisme, ce qui informe aussi sur l’ardeur mise à les produire, différente selon les groupes visés, et relativise les connaissances.

La mesure des discriminations raciales est rendue difficile par le refus des statistiques dites ethniques. Quand le CRAN (Conseil représentatif des associations noires) publie en janvier 2007 les résultats d’une étude TNS-Sofres faisant apparaître le nombre de Noirs en France, et l’importance des discriminations dont ils se disent victimes, il suscite l’indignation non pas tant pour ses révélations que pour avoir commandé une telle étude. Or, autant il peut être dangereux d’introduire de telles approches dans le recensement (ou ce qui en tient lieu aujourd’hui), au risque de donner une image ethnique de la République, autant elles apportent un éclairage utile lorsqu’elles se limitent à un problème précis.

Si affirmer que le racisme monte (ou décroît) est contestable, c’est aussi parce qu’une telle appréciation amalgame des enjeux qui appellent une distinction.

Lorsqu’un juif est victime d’un acte antisémite, s’agit-il de haine religieuse, d’une identification au terrorisme du Hamas, à la nation palestinienne, ou encore à l’islam ? S’agit-il d’un acte de l’extrême droite néonazie, de skinheads ? d’agents de Moscou ? Quand l’anonymat règne, si les coupables ne sont pas arrêtés et jugés : comment savoir ?

N’oublions pas l’épisode de la profanation de tombes au cimetière juif de Carpentras en 1990. Le Front national avait été massivement accusé, jusqu’au sommet de l’État, avant, que l’on découvre les coupables, quelques années plus tard. De la même manière, l’attentat de la synagogue de la rue Copernic en 1980, avait été imputé par l’opinion publique et les médias à un groupuscule d’extrême droite, quand les coupables venus du Liban appartenaient à une mouvance radicale palestinienne.

Préciser les catégories d’analyse

La haine de l’islam, en France, se conjugue à un racisme anti-arabe lesté de séquelles de l’époque coloniale et associé à la hantise de l’immigration, comme le montrent Karima Dirèche, Faisal Hussain et Naïma Huber-Yahi dans leur article, « Exposer le racisme antimusulman » (2021).

Ne faut-il pas faire le tri dans ce type de significations, elles-mêmes variées, et savoir lesquelles s’appliquent dans tel un tel cas précis ?

Refuser les errements, rechercher systématiquement le chemin de la justice et de la raison devrait être la règle. S’appuyer sur des connaissances sérieuses, des données fiables avant de se prononcer sur un évènement, ou sur un problème, par exemple sur les publications de l’Insee, facilement accessibles, quand il est question de l’immigration. Ne pas aller plus vite que la justice. Et s’intéresser aux victimes du racisme de façon équilibrée – quelle que soit leur identité d’origine ou religieuse.

L’universalisme du droit et de la raison voudrait que soient conjugués ou articulés les combats contre tous les racismes. Que la lutte contre l’antisémitisme ne comporte aucune trace de racisme anti-musulman, ou anti-arabes, et symétriquement – ce qui est loin d’être le cas aujourd’hui. Que les responsables politiques soient aussi rapides à s’émouvoir pour l’homicide d’un musulman ou d’un noir que pour celui d’un Juif en tant que tels, ce que, selon certains médias, dément l’actualité récente. Que ces combats procèdent de convictions éthiques, morales, et non de calculs politiciens, électoralistes, dans lesquels les appels à une partie de la population, par exemple issue de l’immigration récente, ou juive, laissent une place insidieuse au racisme ou à l’antisémitisme présent dans la communauté concernée.

Ainsi, la lutte contre le racisme et l’antisémitisme n’est pas toujours évidente. La boussole – les valeurs universelles – est vite comme affolée par toute sorte de phénomènes magnétiques qui poussent à son dérèglement. Pour y résister, les chercheurs pourraient préciser leurs catégories et outils d’analyse.

Démultiplier les enquêtes de victimation, et les recherches de terrain, dans la durée – plutôt que de laisser dans l’espace public une forme d’hégémonie aux sondages, dont les méthodes méritent discussion et amélioration.

Théoriser, conceptualiser davantage les usages scientifiques de mots qui servent dans la vie quotidienne et médiatique, comme, en ce moment, le terme d’islamophobie. Se montrer exigeant et critiques en matière de statistiques sur les actes racistes et antisémites. Refuser l’intolérance au sein des universités, qui facilite, en retour, les attaques contre les libertés académiques.![]()

Michel Wieviorka a reçu dans le passé des financements d'institutions publiques et de fondations pour ses recherches sur le racisme et l'antisémitisme. Il dirige la plateforme PIRA (Plateforme Internationale sur le Racisme et l'antisémitisme) qui bénéficie du soutien de la DILCRAH.

![Le Rwanda pourrait accueillir les migrants expulsés des USA [Africanews Today]](https://static.euronews.com/articles/stories/09/26/16/02/1200x675_cmsv2_70511424-a135-5895-af1a-3497b5ec500e-9261602.jpg)