L’appel du grand froid : les premières explorations vers le pôle Sud

Extrait d’un nouveau livre qui nous emmène sur les pas des grands explorateurs des pôles.

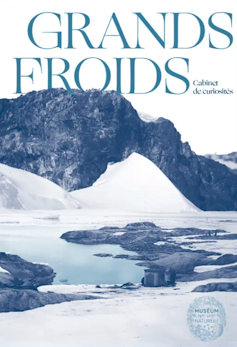

Dans leur nouveau livre Grands Froids. Mémoires des pôles, paru dans la collection « Cabinet de curiosités » des éditions du Muséum national d’histoire naturelle, Marie-Béatrice Forel (micropaléontologue) et Pierre Sans-Jofre (géologue) retracent l’exploration des contrées polaires.

Ce livre, richement illustré de photographies d’artefacts du Muséum, fait découvrir les expéditions de grands noms – Dumont d’Urville, Paul-Émile Victor – et d’inconnus qui ont contribué à mieux connaître les zones les plus reculées de notre planète. Extrait.

De mémoire d’homme et d’historien, pôle Nord et pôle Sud ont toujours suscité fascination et attirance. Le plus ancien explorateur dont l’histoire ait gardé mémoire est Pythéas, ou Pythéas le Massaliote, qui vécut entre 380 et 310 av. J.-C. Il se lança dans un voyage exceptionnel à une époque où le détroit de Gibraltar, qu’on appelait alors les « colonnes d’Hercule », marquait l’extrémité occidentale du monde civilisé : parti de Marseille, il franchit ce détroit pour explorer l’Atlantique nord. Ce voyage lui aurait permis de confirmer que la durée des jours augmente à mesure que l’on monte vers le nord en été. Surtout, Pythéas aurait été le premier navigateur à avoir atteint « Thulé », où, au solstice d’été, le soleil ne se couche pas. Ce lieu reste incertain, mais il pourrait correspondre aux îles Shetland, à la Norvège ou à l’Islande. Le voyageur aurait même pour la première fois décrit un paysage polaire où il est impossible de naviguer, faisant peut-être référence à la banquise.

Plus tard, entre 800 à 1040 apr. J.-C. environ, les Vikings explorèrent une grande partie du nord-ouest de l’hémisphère Nord à bord de leurs solides navires, les knarr, particulièrement adaptés à la navigation en haute mer. Le Norvégien Erik le Rouge aurait été le premier à naviguer jusqu’au Groenland, où il se serait installé aux alentours de 983. Son fils, Leif Erikson, fut le premier Européen à poser le pied en Amérique, en atteignant Terre-Neuve et les côtes nord-américaines.

Tous les quinze jours, de grands noms, de nouvelles voix, des sujets inédits pour décrypter l’actualité scientifique et mieux comprendre le monde. Abonnez-vous gratuitement dès aujourd’hui !

Quelques centaines d’années après, à partir du XVe siècle, les Européens commencèrent à chercher des voies maritimes pour atteindre l’Asie sans traverser le Proche-Orient. L’hypothèse de l’existence d’un passage au nord du continent américain, le « passage du Nord-Ouest », fut émise par le navigateur vénitien Giovanni Caboto dès 1497. S’ouvrirent alors environ trois siècles d’exploration à la recherche de cette fameuse voie, jalonnés de nombreux naufrages mais aussi de découvertes majeures comme celles de l’estuaire du fleuve Hudson en 1524 et de l’estuaire du Saint-Laurent en 1534. Ce n’est qu’en 1906 que le passage du Nord-Ouest fut franchi, par le Norvégien Roald Amundsen. Une voie vers l’Asie passant par le nord de la Scandinavie et de la Russie, le « passage du Nord-Est », fut également recherchée ; après de nombreuses tentatives infructueuses, elle fut découverte par le Finlandais Adolf Erik Nordenskiöld en 1879.

L’existence de l’Antarctique avait quant à elle été théorisée dès l’Antiquité par les savants grecs : un continent austral gigantesque devait exister pour contrebalancer les masses continentales de l’hémisphère Nord… Cette Terra Australis incognita figurait ainsi sur de très nombreuses cartes européennes dès le XVe siècle, bien avant la véritable découverte de l’Antarctique, au début du XIXe siècle. Jusqu’à cette époque, de nombreuses expéditions avaient été envoyées à la recherche de ce territoire et d’un passage éventuel de l’Europe à l’Asie, cette fois par le sud. Elles avaient permis, outre des observations d’eaux couvertes de glaces et d’icebergs, des découvertes majeures : en 1498, le Portugais Vasco de Gama dépassa pour la première fois le cap de Bonne-Espérance, à la pointe sud du continent africain ; en 1616, le cap Horn, à l’extrémité de la Terre de Feu, fut franchi par les Néerlandais Willem Schouten et Jacob Le Maire ; en 1772, le Français Yves Joseph de Kerguelen de Trémarec découvrit un archipel, plus tard nommé « îles Kerguelen » en son honneur par le Britannique James Cook. C’est un autre Britannique, William Smith, qui le premier cria « Terre ! » en apercevant l’Antarctique le 19 février 1819, ouvrant la voie à l’exploration de ces régions aussi envoûtantes qu’inhospitalières. Il fallut ensuite attendre 1840 et les observations de l’Américain Charles Wilkes pour qu’une certitude émerge : il s’agissait d’un continent, et non d’un archipel.

Expédition Baudin : premiers pas vers le sud

La reconnaissance et l’exploration de l’Antarctique furent très progressives. De nombreuses expéditions se succédèrent, repoussant toujours un peu plus loin l’avancée dans cette terre de glace et le champ de la description scientifique. Il est impossible d’évoquer ici tous les voyages, tous les efforts, tous les courages et toutes les peines des équipages qui embarquèrent en direction du « continent blanc ». Certaines expéditions constituèrent toutefois des jalons particulièrement importants, aussi bien par les découvertes géographiques qu’elles occasionnèrent que par leurs collectes scientifiques, marquant ainsi des étapes majeures de la construction des savoirs naturalistes des régions polaires, dont les collections du Muséum national d’histoire naturelle sont des témoins et garants pour les générations futures.

C’est le cas de l’expédition conduite par Nicolas Thomas Baudin, partie du Havre le 19 octobre 1800 à bord du Géographe et du Naturaliste en direction des mers du Sud, au-delà du cap de Bonne-Espérance. Les deux corvettes n’atteignirent jamais l’Antarctique ni le cercle polaire, mais elles permirent aux savants embarqués de réaliser les premières descriptions véritablement scientifiques d’un grand nombre de territoires austraux, comme l’Australie, alors appelée « Nouvelle-Hollande ». L’expérience de ces scientifiques permit également de poser des bases pour les explorations ultérieures.

Expédition Dumont d’Urville : à la découverte de la terre Adélie

À bord de l’Astrolabe et de la Zélée, entre 1837 et 1840, l’expédition menée par Jules Dumont d’Urville marqua non seulement la découverte de la terre Adélie, mais aussi la constitution des toutes premières collections du Muséum consacrées à l’Antarctique. Les scientifiques qui faisaient partie du voyage représentaient toutes les disciplines des sciences naturelles : chirurgiens, préparateur anatomiste, hydrographes, dessinateurs, zoologistes, botanistes…

L’expédition avait reçu deux missions : explorer le Pacifique et naviguer le plus loin possible au sud en direction de l’Antarctique, jusqu’à trouver le pôle Sud magnétique, dont la localisation fut calculée pour la première fois par un membre de l’équipage, l’hydrographe Clément Adrien Vincendon-Dumoulin. Ces mots rédigés par Dumont d’Urville en 1845 dans le Voyage au pôle sud et dans l’Océanie sur les corvettes l’Astrolabe et la Zélée reflètent l’état d’esprit des explorateurs, avides de découvertes :

« Nous nous mîmes aussitôt à l’œuvre, afin de recueillir tout ce que cette terre ingrate pouvait offrir de curieux pour l’histoire naturelle. »

L’Astrolabe et la Zélée quittèrent Toulon le 7 septembre 1837 et atteignirent le détroit de Magellan, au sud du Chili, à la fin du mois de novembre. Sur la route, les savants réalisèrent nombre d’observations et d’études naturalistes et géographiques, enrichissant de façon considérable les connaissances de l’époque sur la biodiversité, aussi bien continentale que marine, grâce à de nombreuses collectes de mollusques, d’échinodermes, d’insectes, de reptiles, d’oiseaux, de mammifères, de végétaux, de roches, de sables. Ces collectes permirent par exemple de décrire Usnea magellanica, une espèce de lichen qui « croît en longues barbes sur les branches […] mortes », nommée en référence à la terre, pleine de promesses scientifiques, sur laquelle celle-ci fut découverte.

Ce n’est que plus tard, le 20 janvier 1840, après l’exploration du Pacifique, que la terre antarctique fut aperçue. Le 21 janvier, un groupe d’hommes foula le sol de ce qu’ils nommeraient le « rocher du Débarquement », un îlot situé au nord-est de l’archipel de Pointe-Géologie, dans la mer Dumont-d’Urville, au sein de la zone de l’océan Indien qui borde la terre Adélie. Ce nom de « Pointe-Géologie » peut étonner ; il fait référence aux roches prélevées lors du débarquement qui illustrèrent pour la première fois la diversité géologique du continent antarctique, la « charpente géologique de ces terres », selon les mots de Dumont d’Urville lui-même. En 1841, plusieurs kilogrammes de ces roches décrites comme des gneiss (et aujourd’hui identifiées comme des paragneiss et amphibolites) ont été déposées au Muséum. La nature de ces roches et les mécanismes de leur formation ont été précisés récemment : une équipe rassemblant des scientifiques français et italiens a pu démontrer, par comparaison, que d’autres roches déposées dans d’autres institutions françaises ne provenaient pas de l’Antarctique. Plus d’un siècle plus tard au même endroit, en 1951-1952, l’explorateur Paul-Émile Victor édifia la station Pointe-Géologie à la demande de Jean Prévost, titulaire de la chaire de zoologie (« Mammifères et oiseaux ») du Muséum, pour étudier la biologie du manchot empereur (Aptenodytes forsteri). Les marins revinrent en Europe avec quelques manchots Adélie qui permirent la description de cette espèce, alors appelée Catarrhactes adeliae et aujourd’hui classée dans le genre Pygoscelis. Son spécimen type (c’est-à-dire celui-là même, unique au monde, à partir duquel l’espèce a été décrite) est conservé dans les collections du Muséum.

La richesse des collections rapportées par l’expédition Dumont d’Urville et des recherches et découvertes qu’elles ont permises est vertigineuse. Citons un seul chiffre : ce ne sont pas moins de 180 espèces de mollusques gastéropodes qui furent décrites à la suite des collectes menées tout au long du trajet des deux corvettes ! Si Dumont d’Urville et son équipage ne parvinrent pas à atteindre le pôle magnétique, leur contribution aux sciences naturelles est immense : bien que collectés il y a presque deux cents ans, les échantillons qui servirent de référence à la description de toute cette biodiversité et cette géodiversité alors encore inconnues sont toujours précieusement conservés au Muséum et fréquemment consultés par des chercheurs du monde entier, qui continuent à les étudier grâce à l’amélioration constante des méthodes et des instruments d’analyse.![]()

Les auteurs ne travaillent pas, ne conseillent pas, ne possèdent pas de parts, ne reçoivent pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'ont déclaré aucune autre affiliation que leur organisme de recherche.

![[SANTÉ] BV à la rencontre des soignants qui « ne veulent pas tuer »](https://www.bvoltaire.fr/media/2025/05/soins.avif?#)

![[BIENVENUE CHEZ LES WOKE] Antispécisme : des mouches d’extrême droite !](https://media.bvoltaire.fr/file/Bvoltaire/2025/05/vignette-modele13-1-616x347.jpg?#)

/2025/05/14/000-46gj4aw-68244ec2f24df893222783.jpg?#)

/2025/05/05/000-33fq4j6-68187ffcca334578959891.jpg?#)

/2025/05/14/000-46ma8t2-6824a0a9d785f102147799.jpg?#)

.jpg?#)