Tiempos interesantes

Las generaciones de este siglo XXI en España no nos podemos quejar porque nos ha tocado pasar por experiencias ignotas, inéditas y verdaderamente sorprendentes con una frecuencia inusitada. Pero la de esta semana no la podíamos ni imaginar “¿Vosotros tenéis luz?”, leí que escribía mi hija en el chat familiar. Y me pareció una oportunidad para decirle que en mi casa todo iba bien pero yo estaba disfrutando del País de las Maravillas en la exposición dedicada a la inmortal obra de Lewis Carroll en CaixaForum. Ni caso. No hice ni caso de su aviso. Terminé mi recorrido bajo mesas gigantes, teteras, facsímiles de la obra y múltiples versiones de Alicia en Wonderland, cogí el ascensor hasta la última planta del edificio donde tenía una cita con una amiga para comer juntas. La encontré en la puerta y me puso al tanto de lo sucedido: “Apagón en España, Francia, Portugal y Alemania”. Eran las primeras informaciones, siempre tan alarmantes y confusas. Acudí de inmediato a mi teléfono móvil, que todavía tenía conexión. Las cabeceras de los diarios daban una primera y escueta información: “Apagón en toda España”. Otra experiencia histórica, pensé, de la que no me había enterado porque el edificio dispone de energía propia. Cuando el proverbio chino aconseja vivir tiempos interesantes no está profiriendo una maldición sino el deseo de que la vida te dé la oportunidad de conocer y crecer gracias a situaciones inesperadas y complicadas, es decir, críticas. Las generaciones de este siglo XXI en España no nos podemos quejar porque nos ha tocado pasar por experiencias ignotas, inéditas y verdaderamente sorprendentes con una frecuencia inusitada. Pero la de esta semana no la podíamos ni imaginar. Vamos, que, si te dicen el domingo pasado que en pocas horas estarías sin conexión a internet ni datos en el teléfono, sin autobuses, metros o trenes, sin comida caliente ni posibilidad de pagar con tarjeta, sin luz ni ascensores y muchos etcéteras, no te lo creerías. Así de sorprendidas nos quedamos nosotras cuando nos cerraron el restaurante y el museo. Nos pareció exagerado. Ya en la calle, el bullicio era el habitual de la zona: trasiego de turistas arriba y abajo, las terrazas de los bares hasta los topes y poco más. Recorrimos el barrio hasta encontrar un bar que nos devolvió a la realidad. Sólo podríamos tomar algo frío para comer y tibio para beber. Optamos por una ensalada de tomate y bonito. Sin más. La terracita fue llenándose de gente a gran velocidad y los rumores sobre el apagón aumentaron. El camarero nos dijo que unos funcionarios le contaron que el apagón duraría tres días. Caímos en la cuenta de la gravedad del momento al ver llegar grupos de policías nacionales pertrechados con chalecos antibalas y todo el aparataje defensivo. Se dirigían, sin duda, a la cercana estación de Atocha. En aquel momento no sabíamos que la presidenta madrileña había solicitado la presencia del ejército para garantizar la seguridad de la capital y tampoco podíamos imaginar que la ciudadanía nos iba a dar un ejemplo de civismo mayúsculo. Al ver el movimiento policial, nos levantamos de inmediato y decidimos volver cada una a su casa sabiendo que la parálisis del metro y los trenes de cercanías sumirían a la capital en un atasco permanente. Siguiendo el principio de Horacio que dice que “medio camino hace quien empieza a caminar”, me puse en marcha sin más. El boulevard del Paseo del Prado –habitualmente salpicado de escasos paseantes– estaba casi intransitable. Hordas de caminantes bajaban hacia Atocha pero, al contrario de lo que había temido Isabel Ayuso, el ambiente era festivo y así seguiría en lo que quedaba de día. Intenté cruzar a la acera del Jardín Botánico y me vi arrastrada por el público que se echaba a la calzada sin control por el apagón de los semáforos. Afortunadamente, los coches reducían la velocidad y aguardaban con paciencia el paso masivo de peatones. Caminé en dirección Norte, con dificultades para esquivar a los visitantes del museo que abandonaban la pinacoteca y las columnas de viajeros en marcha que, como yo, trataban de llegar a sus domicilios a pie. Al llegar a Cibeles, me quedé de una pieza. Multitudes llenaban la plaza, grupos de gente se apelotonaba en las paradas de los autobuses urbanos y policías municipales salpicaban las esquinas, cada vez en mayor número, tratando de ordenar el tráfico facilitando el paso de ambulancias, furgonetas de bomberos y servicios de emergencias. Por deformación periodística, me paré a grabar la escena pero, apenas lo había intentado, recordé que no sabía cuánto tiempo estaríamos sin energía y pensé que debía conservar la batería del teléfono. Algo que jamás habría cavilado de haber sido periodista en activo. Eso es lo bueno de la jubilación, que te permite la reflexión. La visión del enclave emblemático de Cibeles, con el Banco de España, el edificio del Ayuntamiento y el Palacio de Linares a rebosar de gente, entre

Las generaciones de este siglo XXI en España no nos podemos quejar porque nos ha tocado pasar por experiencias ignotas, inéditas y verdaderamente sorprendentes con una frecuencia inusitada. Pero la de esta semana no la podíamos ni imaginar

“¿Vosotros tenéis luz?”, leí que escribía mi hija en el chat familiar. Y me pareció una oportunidad para decirle que en mi casa todo iba bien pero yo estaba disfrutando del País de las Maravillas en la exposición dedicada a la inmortal obra de Lewis Carroll en CaixaForum. Ni caso. No hice ni caso de su aviso. Terminé mi recorrido bajo mesas gigantes, teteras, facsímiles de la obra y múltiples versiones de Alicia en Wonderland, cogí el ascensor hasta la última planta del edificio donde tenía una cita con una amiga para comer juntas. La encontré en la puerta y me puso al tanto de lo sucedido: “Apagón en España, Francia, Portugal y Alemania”. Eran las primeras informaciones, siempre tan alarmantes y confusas. Acudí de inmediato a mi teléfono móvil, que todavía tenía conexión. Las cabeceras de los diarios daban una primera y escueta información: “Apagón en toda España”. Otra experiencia histórica, pensé, de la que no me había enterado porque el edificio dispone de energía propia.

Cuando el proverbio chino aconseja vivir tiempos interesantes no está profiriendo una maldición sino el deseo de que la vida te dé la oportunidad de conocer y crecer gracias a situaciones inesperadas y complicadas, es decir, críticas. Las generaciones de este siglo XXI en España no nos podemos quejar porque nos ha tocado pasar por experiencias ignotas, inéditas y verdaderamente sorprendentes con una frecuencia inusitada. Pero la de esta semana no la podíamos ni imaginar. Vamos, que, si te dicen el domingo pasado que en pocas horas estarías sin conexión a internet ni datos en el teléfono, sin autobuses, metros o trenes, sin comida caliente ni posibilidad de pagar con tarjeta, sin luz ni ascensores y muchos etcéteras, no te lo creerías.

Así de sorprendidas nos quedamos nosotras cuando nos cerraron el restaurante y el museo. Nos pareció exagerado. Ya en la calle, el bullicio era el habitual de la zona: trasiego de turistas arriba y abajo, las terrazas de los bares hasta los topes y poco más. Recorrimos el barrio hasta encontrar un bar que nos devolvió a la realidad. Sólo podríamos tomar algo frío para comer y tibio para beber. Optamos por una ensalada de tomate y bonito. Sin más. La terracita fue llenándose de gente a gran velocidad y los rumores sobre el apagón aumentaron. El camarero nos dijo que unos funcionarios le contaron que el apagón duraría tres días. Caímos en la cuenta de la gravedad del momento al ver llegar grupos de policías nacionales pertrechados con chalecos antibalas y todo el aparataje defensivo. Se dirigían, sin duda, a la cercana estación de Atocha. En aquel momento no sabíamos que la presidenta madrileña había solicitado la presencia del ejército para garantizar la seguridad de la capital y tampoco podíamos imaginar que la ciudadanía nos iba a dar un ejemplo de civismo mayúsculo. Al ver el movimiento policial, nos levantamos de inmediato y decidimos volver cada una a su casa sabiendo que la parálisis del metro y los trenes de cercanías sumirían a la capital en un atasco permanente. Siguiendo el principio de Horacio que dice que “medio camino hace quien empieza a caminar”, me puse en marcha sin más.

El boulevard del Paseo del Prado –habitualmente salpicado de escasos paseantes– estaba casi intransitable. Hordas de caminantes bajaban hacia Atocha pero, al contrario de lo que había temido Isabel Ayuso, el ambiente era festivo y así seguiría en lo que quedaba de día. Intenté cruzar a la acera del Jardín Botánico y me vi arrastrada por el público que se echaba a la calzada sin control por el apagón de los semáforos. Afortunadamente, los coches reducían la velocidad y aguardaban con paciencia el paso masivo de peatones. Caminé en dirección Norte, con dificultades para esquivar a los visitantes del museo que abandonaban la pinacoteca y las columnas de viajeros en marcha que, como yo, trataban de llegar a sus domicilios a pie. Al llegar a Cibeles, me quedé de una pieza. Multitudes llenaban la plaza, grupos de gente se apelotonaba en las paradas de los autobuses urbanos y policías municipales salpicaban las esquinas, cada vez en mayor número, tratando de ordenar el tráfico facilitando el paso de ambulancias, furgonetas de bomberos y servicios de emergencias. Por deformación periodística, me paré a grabar la escena pero, apenas lo había intentado, recordé que no sabía cuánto tiempo estaríamos sin energía y pensé que debía conservar la batería del teléfono. Algo que jamás habría cavilado de haber sido periodista en activo. Eso es lo bueno de la jubilación, que te permite la reflexión.

La visión del enclave emblemático de Cibeles, con el Banco de España, el edificio del Ayuntamiento y el Palacio de Linares a rebosar de gente, entre ambulancias y agentes de seguridad, me causó un shock que no podré olvidar. “Es como en pandemia, pero al revés”, recordé al venirme a la memoria aquellas mismas calles céntricas sin un alma. El chillar alarmante de las sirenas me trasladaron al pavoroso 11M cuando nadie se movía por las vías madrileñas para facilitar el paso a los vehículos de emergencias. Muy consciente de la realidad, quise guardar en mi memoria cada segundo y cada imagen de lo que estaba viviendo, muy segura de que sería histórico.

En todo el recorrido, no encontré una sola puerta abierta y todas las persianas estaban bajadas, los carteles luminosos, apagados y las bocas del Metro, clausuradas. El Madrid fantasma nos rodeaba a los caminantes en un escenario que se antojaba irreal. En un momento de cierto pánico pensé: quizás tengan razón las películas apocalípticas que tanto les gusta hacer a los norteamericanos o puede que todo lo que nos está pasando no sea más que el principio de algo desconocido pero trascendente y fatal. Espanté el pensamiento y seguí adelante.

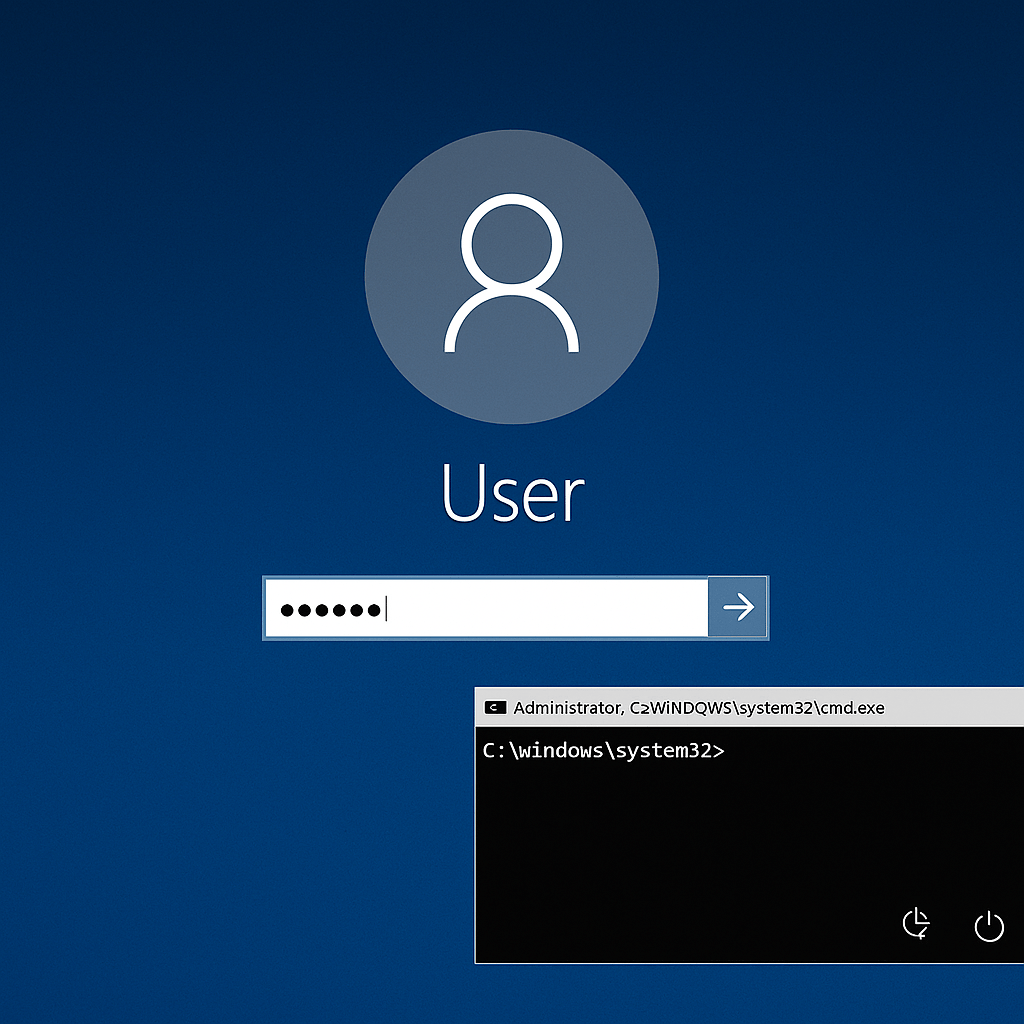

“Estoy más preocupada por lo preocupada que pueda estar mi madre al no saber de mí que lo que me preocupa lo que está pasando”, contaba una jovencita que caminaba a mi lado. Pensé que compartía idéntico sentimiento y después supe que aquel comentario resumía lo que muchas personas pensaron en aquellos momentos. La ausencia de noticias se nos hace insoportable. Yo miraba a cada rato la pantalla del móvil por si hubiera mensajes o cobertura y vi que la mayoría de los que circulaban a mi alrededor hacían lo mismo, en un gesto inútil con el teléfono en la mano. Intentaba ponerme en contacto con quien fuera, pero el móvil estaba muerto. Enviaba mensajes a mis familiares para que quedara constancia de mi situación cuando se reanudaran las conexiones, pero nadie respondía. Silencio permanente.

Mi nieto Manuel (10 años) me contó después que los niños y niñas de su clase empezaron a inquietarse por la gente que estaba atrapada en un ascensor o quienes circulaban con coches eléctricos sin carga o gasolina. Cada cual pensaba en los suyos, en el sufrimiento que podría ocasionarles el apagón, por ejemplo, a quienes dependen de un respirador eléctrico. Mientras el líder de la oposición, en su primera intervención, eligió como motivo de queja un egocéntrico sentimiento de ninguneo por parte del Gobierno. Esa fue una sensación generalizada en las primeras horas porque nadie supo explicar nada y, aunque lo hubieran hecho, no nos habríamos enterado. La inquietud que embargaba a la población de toda España exigía respuestas más prosaicas del estado de sus allegados, sus propiedades (las neveras o empresas) y soluciones a los problemas inmediatos, como dónde dormir o quién recogerá a mis hijos, cuándo saldré del túnel del Metro, adónde ir al salir del tren, etc. etc.

En las tres horas de caminata ininterrumpida que me tocó en suerte, comprobé en carne propia que Irene Vallejo tiene razón cuando dice que “la soledad y la pausa son el hábitat del pensamiento”. Rodeada de gente, puedes estar en soledad como aquella tarde. Para mí, la experiencia fue una pausa sanadora de íntima reflexión y emociones, sobre todo, al ver a tantas gentes asustadas con un trozo de papel en la mano en el que mostraban el nombre de sus destinos, a la espera de la solidaridad ajena. Entre la resiliencia y la paciencia, la masa se desplazaba a lo largo del principal eje de la capital, cuyos rascacielos expulsaban cada vez a más trabajadores y trabajadoras que se unían a la excursión siempre de forma pacífica. Supe más tarde que, en ciudades más pequeñas y en otros barrios madrileños, el vecindario salió a las calles a compartir la vivencia en corrillos que se intercambiaban información, pilas o velas.

Acompañada de mi soledad, continué durante varios kilómetros, bajo el sol y el calor de la tarde, siguiendo el orden espontáneo de las columnas de transeúntes: por la acera de la derecha, hacia el norte y por la izquierda, hacia el sur. Como todos los bares estaban cerrados, supe que no podría ir al baño y evité beber agua en las fuentes de la calle.

A pesar del dolor de pies, me sentí afortunada al conocer, en vivo y en directo, quiénes son mis convecinos y comprobar la generosidad del pueblo de Madrid que, lejos de entrar en pánico, se dispuso a ayudar al más débil, facilitar el tránsito de los peatones y el cumplimiento de las múltiples y eficaces órdenes de policías de todos los cuerpos que hicieron un trabajo excepcional en la organización del tráfico. Los coches, de regreso a sus domicilios, se paraban en la calle anunciando su destino para recoger gente que necesitaba un transporte en la misma dirección. En las masivas paradas de autobús, siempre había alguien que daba su dinero a quien no tenía suelto e indicaba trayectos adecuados para que una madre llegara a recoger a su hija del colegio en un trayecto inusual y sin Google Maps. En las rotondas, aparecieron mujeres y hombres voluntarios que se plantaron sus chalecos luminosos para ayudar en la organización del público viandante. El más imaginativo me pareció el propietario de un vehículo que encendió la radio y abrió las puertas de su coche en plena calle para compartir noticias del apagón. Enseguida, el público se concentró alrededor de la voz del locutor. Me recordó el 23F.

Cuando, finalmente, conseguí llegar al intercambiador subterráneo de transportes lo encontré cerrado, mientras montones de almas se apiñaban en la Plaza de Castilla para poder acceder a su autobús en las paradas de la superficie. Fue un suplicio atravesar la muchedumbre que llevaba horas esperando su transporte hasta que descubrí que mi parada había sido trasladada más adelante. Continué el camino y encontré nuevos amigos a los que me uní para poder atravesar juntos la parte más peligrosa de la Castellana. Agitando al aire mi camisa multicolor como bandera, cruzamos juntos un par de jóvenes, dos señores de mediana edad y yo. “Se acabó el dedito –dijo con marcado acento rumano uno de mis acompañantes–, ahora el dedito no sirve para nada. Tendremos que vivir como nuestros abuelos. No pasa nada y si pasa lo arreglamos. Pero lo del dedito ya se acabó”. Y supe que tenía razón. Nos queda mucho por reaprender pero el lunes avanzamos bastante.