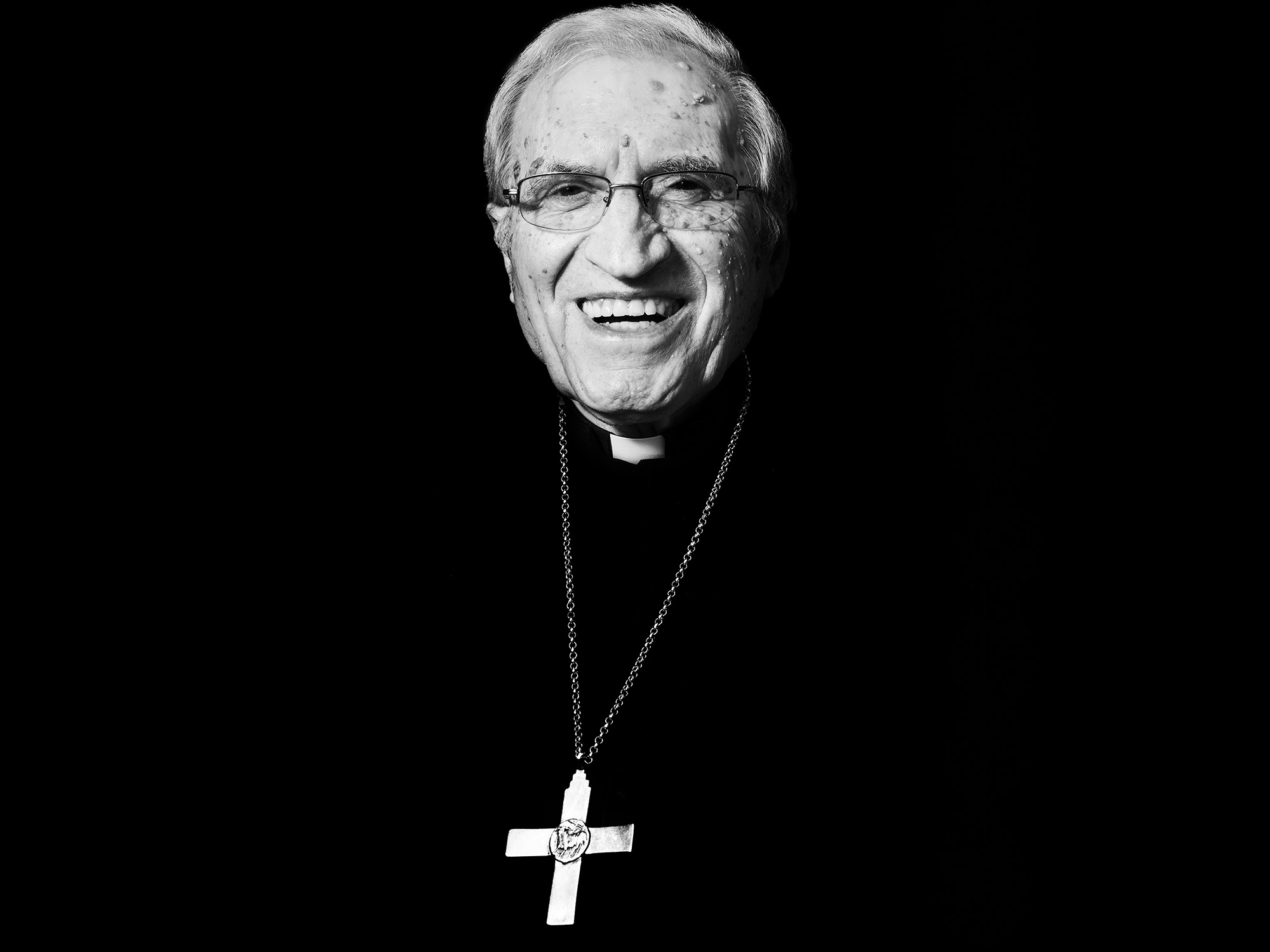

Rouco Varela: “El problema de la fe tiene que ver con la libertad”

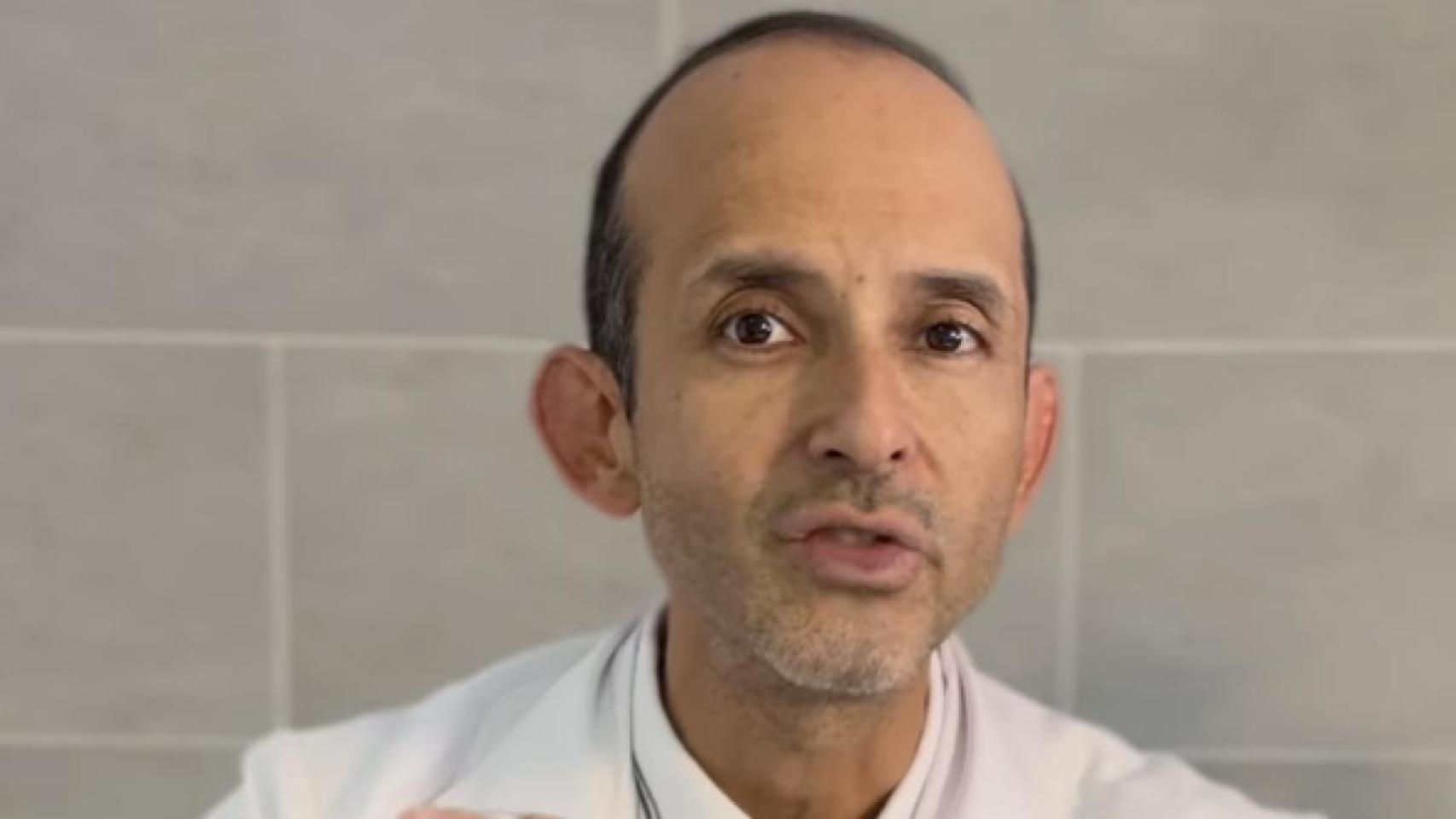

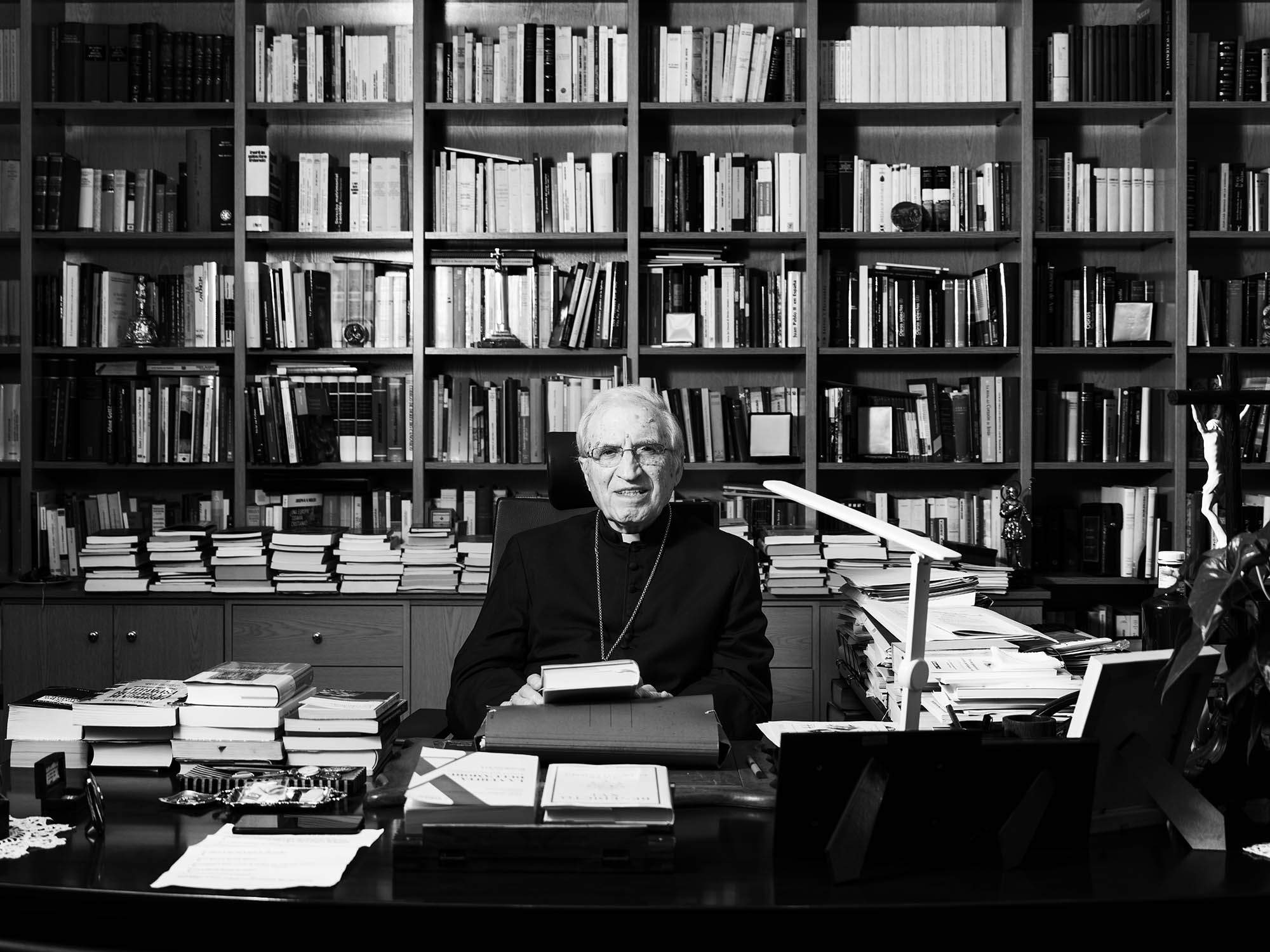

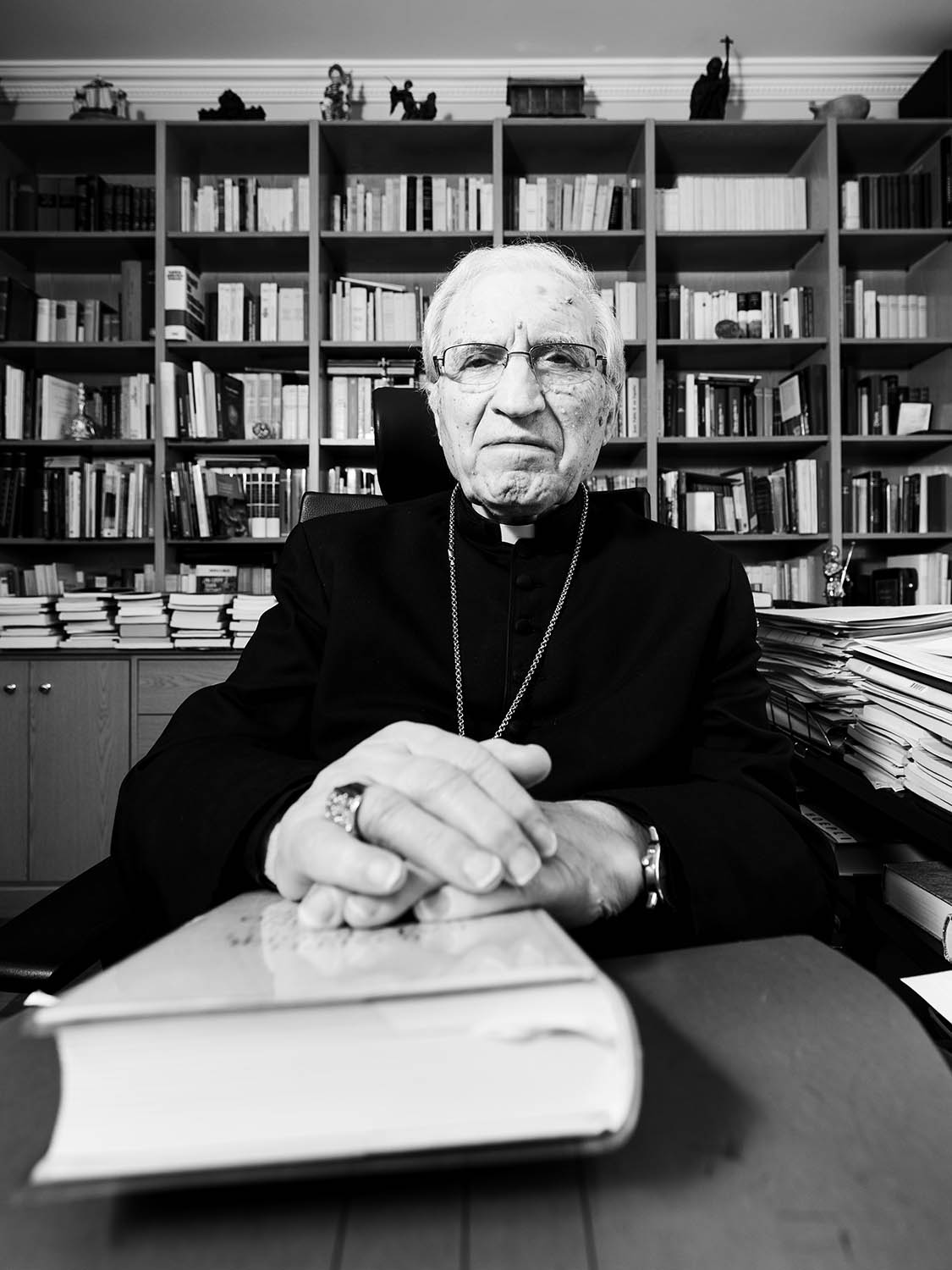

El cardenal Antonio María Rouco Varela (Villalba, 1936) también ha consagrado, si se me permite la expresión, su vida al estudio de la Teología y del Derecho. Recibe a Zenda en un despacho poblado por libros de, entre muchos otros, Joseph Ratzinger, Romano Guardini o Karl Rahner. Su currículum es tan vasto como la descendencia de Abraham. La entrada Rouco Varela: “El problema de la fe tiene que ver con la libertad” aparece primero en Zenda.

El cardenal Antonio María Rouco Varela (Villalba, 1936) también ha consagrado, si se me permite la expresión, su vida al estudio de la Teología y del Derecho. Recibe a Zenda en un despacho poblado por libros de, entre muchos otros, Joseph Ratzinger, Romano Guardini o Karl Rahner. Su currículum es tan vasto como la descendencia de Abraham. Grosso modo, desarrolló sus estudios sacerdotales –Latín, Humanidades y Filosofía– en el Seminario de Mondoñedo, estudió Teología en la Universidad Pontificia de Salamanca y, luego, Derecho y Teología en la Universidad de Múnich, donde se doctoró en Derecho Canónico; fue profesor en ambas universidades y, en la Pontificia de Salamanca, obtuvo la cátedra de Derecho Canónico Fundamental en 1971 y, al año siguiente, nombrado vicerrector. Ordenado sacerdote en 1959, Pablo VI le nombró obispo auxiliar de Santiago en 1976, año en el que fue consagrado obispo; en 1984, Juan Pablo II le nombró arzobispo de la sede compostelana; en 1994, promovido a arzobispo de Madrid; en 1998, nombrado cardenal, y en 2014, Francisco admitió su renuncia a la diócesis de Madrid por motivos de edad. También es académico de número de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas y miembro de la Real Academia de Doctores de España. Casi nada, vamos. Conversamos sobre la vida, la fe, la libertad y, por supuesto, sobre literatura. In nomine Patris…

******

—Señor cardenal, cuando mira por el retrovisor de su vida, ¿qué ve?

—Mucha gracia de Dios.

—Plutarco: “A veces, una broma, una anécdota, un momento insignificante, nos pintan mejor a un hombre ilustre que las mayores proezas o las batallas más sangrientas”. ¿Podría decirme alguna broma, anécdota o momento insignificante de su vida en la que se vea fielmente retratado?

—No se me ocurre ninguna. Eso de ilustre, vamos a dejarlo de lado (Risas). Cuando concibes la vida como un don… Son muchos años y muchos escenarios: en mi pueblo de Villalba, el seminario, Salamanca, Múnich, Mondoñedo, Santiago de Compostela, Madrid…

—No está mal.

—No está mal. He tenido el don de vivir en lugares muy hermosos.

—¿A vivir se aprende?

—Sí, hay que aprenderlo.

—¿Cómo?

—Los dones se reciben, pero hay que encontrar respuestas de vida. Si eso lo haces con fe, viendo más allá de lo que se percibe, de la superficie… La fe te da luz para entenderte a ti y para entender la Historia: la fe, en el fondo, se centra en Cristo. Romano Guardini dice en Vida de la fe: “¿Qué es creer? Decirle sí a Jesucristo”. Cuando eso ocurre, la vida es camino. Y es un camino con un gran prólogo, tu niñez, tu adolescencia, tu juventud; luego, la madurez, etcétera, hasta que llega la hora de que el camino desemboca en el fin.

—Que, para los creyentes, es un paso.

—Es un paso. Ahora estamos en Semana Santa: es un paso que dio Él y, como Él, esperas la resurrección y la gloria.

—¿Ha dejado el hombre del siglo XXI de hacerse las grandes preguntas para vivir más tranquilo?

—Para vivir más cómodo. De todos modos, hay que retrotraerse en la respuesta. El hombre del siglo XXI se sigue haciendo las grandes preguntas, más o menos, explícitamente, pero orgullosamente. Es decir, oculta que se las hace. Hay mucha apariencia de, diríamos, estar por encima de las grandes cuestiones de la vida. Hombre, en las sociedades en las que hemos vivido en el siglo XX, y antes, en las nuevas generaciones, la familia jugaba un papel importantísimo; en la vida de la fe, decisivo. Eso, quizá, es un don que no tienen muchos jóvenes de estos momentos.

—¿Las ovejas son pastoreadas por los demagogos?

—No es una nota específica de nuestro tiempo: siempre los ha habido. La segunda versión del Imperio Romano es el Sacro Imperio Romano de la Nación Alemana, que es como se llamaba esa fórmula político-jurídica que marca la Edad Media clásica e incluso la Edad Media tardía y la Modernidad. En definitiva, el Imperio termina con Napoleón, que pretendió recrearlo en su persona, y no sólo simbólicamente: se casó con una hija del emperador de Austria. Esa historia está en el trasfondo de los países europeos, con un peculiar significado para España: para empezar, Carlos V quiso reconstruir, casi literalmente, el Sacro Imperio Romano de la Nación Alemana, pero sustentado en la Monarquía Española. La carga histórica de conocimiento, de ciencia, de cultura, de arte, pero también de fe, sigue presente en Europa y en España. Más o menos tapada, más o menos enturbiada, pero sigue presente. Es como una bella durmiente a la que hay que despertar.

—¿Cómo se le despierta?

—Primero, apostando por la verdad. Hay que querer conocer la verdad y tener la valentía suficiente para decir que la hay. En la vida ordinaria, funciona, consciente o subconscientemente, que hay verdad. Este libro, por ejemplo: no puedes negar que aquí hay un libro. Pero hablamos de la verdad de la vida, la verdad profunda, la verdad trascendente. La Verdad. Si buscas la Verdad en la vida, has dado un paso formidable para despertar a esa bella durmiente.

—¿Qué es lo que más le gusta de este mundo?

—El mundo (Risas). Recuerdo a Pablo VI, que ahora es santo, un Papa de una extraordinaria finura intelectual y espiritual, que, muy cerca de su muerte, en el año 78, decía que dejar la belleza espléndida de este mundo era muy fuerte, aunque él esperaba que esa belleza iba a encontrarla más pura, más limpia y más grande más allá de la muerte. Los paisajes, la cultura, las ciudades… Europa es una maravilla, no te cansas de verla y de recorrerla. Y España es una maravilla, una especie de micromundo con sus paisajes, cultura e historia.

—¿Y qué es lo que más detesta?

—El odio.

—¿Cotiza al alza?

—Está presente en la vida de las personas y en la sociedad del mundo. En España hemos recorrido un camino de reconciliación y de reencuentro. No de olvido fácil, pero sí de perdón mutuo y comprensión, sin calcular el “tú más y yo menos”. Los odios, en mi generación, estaban ya superados, y, hombre, no volvamos a ese capítulo de nuestra historia. No hace ninguna falta.

—Complete la frase: si Jesús de Nazaret, hoy, 9 de abril, volviera…

—Después del Concilio, los setenta fueron unos años muy azarosos en la vida de la Iglesia. No se puede olvidar lo que pasó en Mayo del 68: fue en el mundo universitario, no entre los obreros. Entonces, se decía: “Si volviera Cristo a la Tierra, ¿cómo encontraría a la Iglesia?”. Respuesta: “Unida, no se sabe, pero reunida, sí”. (Risas) Había reuniones de aquí para allá… ¿Qué diría ahora Jesús de Nazaret? Diría: “¡Cuánta gente me sigue y me ama!”.

—Una percepción optimista, desde luego. ¿Las tentaciones del desierto son las mismas hoy que hace dos milenios?

—Sí. Tiene que ver con la estructura de la persona humana, con su tentabilidad y con que, naturalmente, es excitada y, digamos, puesta en un dinamismo que afecta a la libertad por el dinero, por el poder, por la autoseguridad y por el placer, claro. Es decir, por el endiosamiento de bienes de este mundo, que son los que más atraen. La tentación del hombre es hacerse él Dios. Si se quiere resumir la teología del pecado original con una frase, es que el hombre se quiso hacer Dios. Y no lo es.

—¿Cuál ha sido su mayor tentación?

—¡Todas! (Risas) Quien diga que no le pinchó el demonio con todas estas fórmulas no dice la verdad. Depende de los años de la vida.

—Hablemos de libros. ¿Cuál es el primer libro que recuerda haber leído?

—Me acuerdo de que a los siete años, en un concurso de niños del Casino de Villalba, o algo así, de una sociedad de Villalba, el premio era una edición del Quijote, ¡y me tocó a mí! No es que lo leyese mucho, pero tenía láminas, y lo recuerdo muy vivamente. Después de niño, recuerdo que había unas historias de los santos misioneros de Asia que editaban los salesianos en España. Y los libros de texto, como la Gramática Latina: a los diez años tenías que estudiar latín. La Historia de España y la Historia Universal también me atrajeron mucho.

—Va una pregunta retórica: ¿la educación es más pobre ahora que entonces?

—La de ahora no la conozco en directo. No soy profesor. A ver, he sido obispo y, dentro de tu misión pastoral, como la del sacerdote, el aspecto de pedagogía es esencial a tu labor y a tu vocación. Me parece, no me atrevo a afirmarlo con rotundidad, que falla la cultura en el sentido más amplio de la expresión. Se refleja en muchos aspectos de la juventud actual. Pero, sobre todo, creo yo, falla la educación en la familia, que es básica. Eso sí que se nota. A veces, de forma dramática. Creo que el humanismo, incluido el humanismo que no tiene miedo a la fe, no sólo en España, también lo viví en Alemania, estaba más extendido que hoy.

—¿Alguna obra que alimentara su vocación?

—Nosotros recibimos una educación, desde niños, muy marcada por el libro de los Ejercicios espirituales de san Ignacio de Loyola. Durante mis estudios de Teología y Derecho, aparecieron figuras como Ratzinger: lo conocí por sus primeros apuntes de clase en el seminario de Freising, de la diócesis de Múnich. Posiblemente, en el año 60-61. Eran unos apuntes sobre Teología Fundamental que me impresionaron muchísimo: abordaba el problema de la fe cristiana de una manera que superaba el, diríamos, esquematismo intelectualista del pensamiento teológico escolástico en el que nos habíamos formado. Que tiene sus valores, eh, pero Ratzinger era una especie de fuente de luz que llegaba al fondo de tu problema.

—¿Cuál es ese problema?

—El problema de la fe tiene que ver con la libertad. Con una libertad que debe estar iluminada: el acto de fe no puede ser intelectualmente ciego. Desde entonces, aunque mis estudios eran de Derecho Canónico, me compré siempre todo lo que publicaba Ratzinger.

—Yo leí su Jesús de Nazaret. Es un libro extraordinario.

—Es impresionante, sí. Y Romano Guardini también ha sido un autor importante para mí. Claro, la Suma Teológica de santo Tomás de Aquino fue en su momento un libro de una enorme actualidad, y sigue siéndolo en parte, pero ese método…

—¿Necesita actualizaciones?

—Con el fondo del método tienes que estar de acuerdo, pero el método tiene que responder a los retos intelectuales, culturales y espirituales de la época en la que vives. La teología tiene unas fuentes que son permanentes, pero los retos para abordarla y desarrollarla tienen que actualizarse. No podemos hacer teología sin tener en cuenta todo ese mundo de la posverdad…

—¿Ha frecuentado las redes sociales, la IA…?

—No, no, no tengo tiempo. ¡Ni he tenido tiempo! Mi tecnología terminó con la máquina de escribir (risas). A ver, el teléfono móvil sí lo manejo más o menos, pero, como ves, sigo con los libros.

—Bajemos al barro: dígame un autor u obra que deteste.

—No recuerdo ninguno. Decir que los detesto… Por ejemplo, leer a Kant no es fácil (risas). O a Karl Rahner: los primeros tomos de Escritos sobre teología, a finales de los cincuenta y durante toda la década de los sesenta, eran libros de una enorme fuerza sugestiva. Los primeros tomos me los leí como un sediento atravesando el desierto que necesita agua. Pero se fue alejando de esa sencillez, siempre relativa en él, de pensamiento y de lenguaje. Al final de su vida escribió Curso fundamental de la fe cristiana. No lo resistí, lo dejé a las cincuenta o sesenta páginas.

—Autor u obra con la que más se ha reído.

—Con periodistas, algunos ya fallecidos: Jaime Campmany y Augusto Assía. También con Alfonso Ussía. Libros, libros…, seguro que leí alguno que me hizo gracia, pero no lo recuerdo. Hace tiempo que no leo novela. Me interesan mucho más el ensayo, la biografía y la historia que la novela.

—¿Recuerda cuál fue la última que leyó?

—Hace poco leí Madrid, de corte a checa, de Agustín de Foxá. Me pareció muy interesante.

—¿Algún personaje del que se haya enamorado?

—Ninguno.

—¿Alguno al que haya querido matar?

—Tampoco. No he querido nunca estrangular a nadie (Risas).

—¿Ha encontrado en los libros alguna verdad fundamental?

—Muchas y en muchos libros. A lo largo de toda mi vida, desde la primaria, cuando las clases de doña Amelia Mato, en Villalba, una maestra de un extraordinario valor y genialidad pedagógica, pasando por el seminario, por Alemania…

—Dos para acabar: parafraseando al Nobel, ¿cuándo se jodió la Iglesia alemana? Hay incluso quienes alertan sobre un cisma.

—Hombre, el verbo ese no me gusta mucho (Risas). La Iglesia en Alemania, como en todos los sitios, es mucho más que unos obispos, que unos determinados seglares…, la forma de organización es mucho más honda. Que después haya problemas a la hora de dirigirla o gobernarla, y problemas graves, porque algunos casos rozan verdades de la fe, es verdad. Esa historia tiene que ver con la República Federal de Alemania, desde los años finales de los sesenta, y con la historia anterior, el nacionalsocialismo y lo que precedió al nacionalsocialismo. La historia de Alemania es complicada y estuvo muy marcada, sobre todo, en el primer tercio del siglo XX, por una fuerte influencia de lo que podríamos llamar el “pensamiento ateo”. El nacionalsocialismo fue un ateísmo de libro.

—El movimiento de los Cristianos Alemanes no era muy cristiano.

—El protestantismo alemán se quedó sin estructura visible cuando se hunde el imperio, la Alemania de origen prusiano, el II Reich. Entonces, ¿cómo se organizan? Con el modelo de la república, de un Estado democrático. Nacieron partidos, digamos, eclesiásticos. Y el nacionalsocialismo se metió en la vida del protestantismo alemán, y nacen los Deutsche Christen, los Cristianos Alemanes. En el momento del triunfo nacionalsocialista, en el 33, un grupo se resiste: “Nosotros no podemos dejarnos llevar y ser un departamento del Estado nacionalsocialista”. Y nace lo que llaman ellos, y con toda la razón, la Iglesia Confesante, que dirige un hombre suizo, Karl Barth. Organizaron un sínodo en el año 34 para reafirmar el ser propio de la Iglesia, también en lo visible. Fue una minoría que también sufrió. El ecumenismo de la segunda mitad del siglo XX nace de ese encuentro entre los protestantes confesantes alemanes y los católicos perseguidos, que padecieron las mismas penalidades y torturas y sufrimientos de los campos de concentración nazis. De hecho, las figuras del protestantismo alemán que fueron invitadas al Concilio Vaticano II eran gente que había sobrevivido a los campos de concentración. Niemöller, por ejemplo. La Iglesia Católica pudo tener alguna debilidad, pero el nacionalsocialismo nunca triunfó, ni absoluta ni relativamente, en las zonas alemanas de mayoría católica. Baviera nunca votó nacionalsocialismo. La persecución de los nazis fue muy sibilina: se calcula que la administración nazi hizo entre 30.000 y 40.000 expedientes contra sacerdotes católicos.

—Y, para terminar, ¿la Iglesia va camino de convertirse en una ONG?

—No. De algún modo, también lo somos: si la Iglesia no vive la savia de su organismo, o la sangre de su organismo, en caridad, deja de ser fiel a su Señor. Lo que pasa es que la caridad hay que vivirla desde la oferta de los bienes más profundos. El papa Benedicto XVI, a los participantes del III Sínodo de la Archidiócesis de Madrid, a principios de julio de 2005, nos decía lo siguiente: “En una sociedad sedienta de auténticos valores humanos y que sufre tantas divisiones y fracturas, la comunidad de los creyentes ha de ser portadora de la luz del Evangelio, con la certeza de que la caridad es, ante todo, comunicación de la verdad”. Lo primero que tiene que ofrecer la Iglesia desde la caridad es la comunicación de la verdad.

La entrada Rouco Varela: “El problema de la fe tiene que ver con la libertad” aparece primero en Zenda.