Laura Morán: «En Psicología, como en tantas otras disciplinas, es fundamental saber más sobre Comunicación»

Laura Morán es “psicóloga por vocación, y terapeuta de pareja y sexóloga por convicción”, tal y como se autodefine. También es divulgadora: escribe libros, colabora con medios de comunicación y da charlas en foros como Naukas, entre muchos otros. Tiene una forma de comunicar tan cercana, directa y empática que, pese a hablar con ella...

Laura Morán es “psicóloga por vocación, y terapeuta de pareja y sexóloga por convicción”, tal y como se autodefine. También es divulgadora: escribe libros, colabora con medios de comunicación y da charlas en foros como Naukas, entre muchos otros. Tiene una forma de comunicar tan cercana, directa y empática que, pese a hablar con ella online, da cierta sensación de que la entrevista ha sido en persona.

A lo largo de dos horas de conversación informal -a veces uno tiene la suerte de que una entrevista se convierte en un diálogo muy enriquecedor-, destila bonhomía (definición vía RAE: “Afabilidad, sencillez, bondad y honradez”) y deja caer algunas críticas a su entorno profesional: le da rabia que la Psicología siga relacionada con pseudociencias, lamenta que la Comunicación no tenga más protagonismo en la formación profesional, y no entiende la falta de educación sexual que, por lo general, observa en la sociedad. Desde pequeña su máxima ha sido tratar de ayudar a la gente, un ‘trabajo’ que puede hacerse de tantas formas que acaba siendo una filosofía de vida.

Laura es de “aficiones sencillas”: adora leer -echa en falta hacerlo más-, le encanta la música -Tino Casal es su contante favorito-, suele ir al cine y también baila. El deporte que no falte, pero más como hábito saludable que como afición. Su lugar favorito, tanto que si cambiara de residencia y país lo elegiría para vivir, es Venecia. “Quizá ha sido cortesana en otra vida…”.

Empezamos por el principio: ¿Cómo son tus orígenes? ¿Tenías cerca la ciencia ya desde niña?

Nací en Santurce en 1981, aunque crecí en Getxo, porque cuando tenía cuatro años mis padres se mudaron al otro lado de la ría. Tengo una familia pequeña: mi padre, que falleció cuando yo era pequeña, mi madre, mi hermana y mi tío. Y ahora, un sobrino de 9 años, y mi pareja. En el colegio lo pasaba bien, sobre todo en el recreo, y lo que menos me gustaba era la gimnasia, porque sufría mucho con los entrenos del profesor, que creo que había sido jugador del Athletic. No tenía muchos referentes científicos cerca, salvo mi padre, que sí era un referente y había estudiado perito de electricidad. Sí recuerdo que desde pequeña quise ser arqueóloga, por Indiana Jones, no te voy a mentir. Por él me encantaban Egipto, las pirámides, los sarcófagos y demás. Además de disfrutar en el cole, me gustaban las clases extraescolares a las que iba: pintura, solfeo, guitarra…

¿Cuándo empiezas a pensar a qué querías dedicarte?

Con 11 años falleció mi padre. Empecé a pensar un poco en ello y me di cuenta de que, sobre todo, me gustaba mucho ayudar a la gente. Trataba de ayudar a mis compañeras del cole, creo que era buena amiga… El caso es que las Letras me atraían más que las Ciencias: Historia, Filosofía y Literatura me gustaban mucho, a lo mejor porque tuve suerte con una profesora y profesor que tuve. No es que no me gustarán las Ciencias, pero si te digo la verdad no las entendía bien, creo que al principio no era capaz de saber para qué servían. Como suelo decirle a Clara Grima, me da que no tuve buenos profes de mates… Con el tiempo, en el Instituto y ya con la cabeza en la Universidad, pensando en posibles trabajos en los que ayudar a la gente, empezó a tomar un poco forma hacer la carrera de Psicología. Me parecía un camino con el que podía sentirme cómoda.

¿Valoraste otras opciones?

Siempre con la idea de cómo ayudar a las personas, me pasaron por la cabeza Medicina, pero no acababa de verme, y Derecho, igual por series como La Ley de los Ángeles, pero pronto entendí que ser abogada no iba a ser como en la tele o en las películas. Sentía que la Psicología me encajaba mejor. ¿Sabes eso de que quien estudia Psicología es porque a lo mejor necesita terapia y puede arreglarse haciendo la carrera? Estudié en la Universidad de Deusto.

¿Respondió Psicología a tus expectativas?

Yo acabé la carrera en 2004, o sea que ya ha llovido y han podido cambiar las cosas, pero sentía que faltaban prácticas. Era demasiada teoría, y los casos prácticos eran con gente alrededor de un papel. Además, no se puede olvidar que algunos contenidos en Psicología no están muy consolidados por la evidencia científica. Según avanzaban los cursos me fui acercando a la psicología social, más que a otras opciones como la psicología clínica.

¿Cómo te enfocaste en lo que ha sido y es tu dedicación profesional, en torno a las terapias de pareja y la sexología?

En quinto de carrera al fin pude hacer prácticas en un centro de planificación familiar, con un psicólogo que se llamaba Luis Monasterio, que todavía vive, que para mí ha sido un referente y que me guió hacia ambas cuestiones. Cuando entré en la carrera pensaba que podía dedicarme a lo laboral, a los recursos humanos y la psicología de las organizaciones, o a lo mejor a la psicooncología. Según avanzaban los cursos me fui topando con más realidades, y después de las prácticas en el centro de planificación familiar me fui a Madrid a estudiar dos años terapia de familia y pareja.

La sexualidad es un término amplísimo, pero somos tan reduccionistas que caemos en errores, mitos y tabúes

¿Cambio mucho tu vida con la mudanza?

Siempre había vivido en País Vasco, apenas me había movido. Por alguna vez que había ido con mi familia, Madrid me parecía una ciudad amable, y la verdad es que estaba encantada de poder irme: tenía ganas de salir fuera y tuve la suerte de que mi familia pudo apoyarme. Con el Máster tuve mucha suerte, era fantástico, con un montón de clases interesantes de lunes a viernes, y prácticas en centros de salud.

¿Qué te atrajo de la psicología social?

La Psicología puede ser al principio algo muy individualista, enfocado en la persona, relacionado con el conductismo, el psicoanálisis… Luego ves que va evolucionando hacia entender el contexto social, y como el entorno influye en el individuo. Por cierto, ahora sabemos que el psicoanálisis tiene poco de psicología y menos de ciencia… Finalmente comprendes que no tiene sentido trabajar sólo en la persona, y que hay que ser consciente del contexto que nos rodea. De ahí llegué al entorno familiar, que te marca y te va dando forma, y que puede ser tanto parte del problema como la solución a algunos de tus problemas. Comprender todo esto fue como un orgasmo cognitivo.

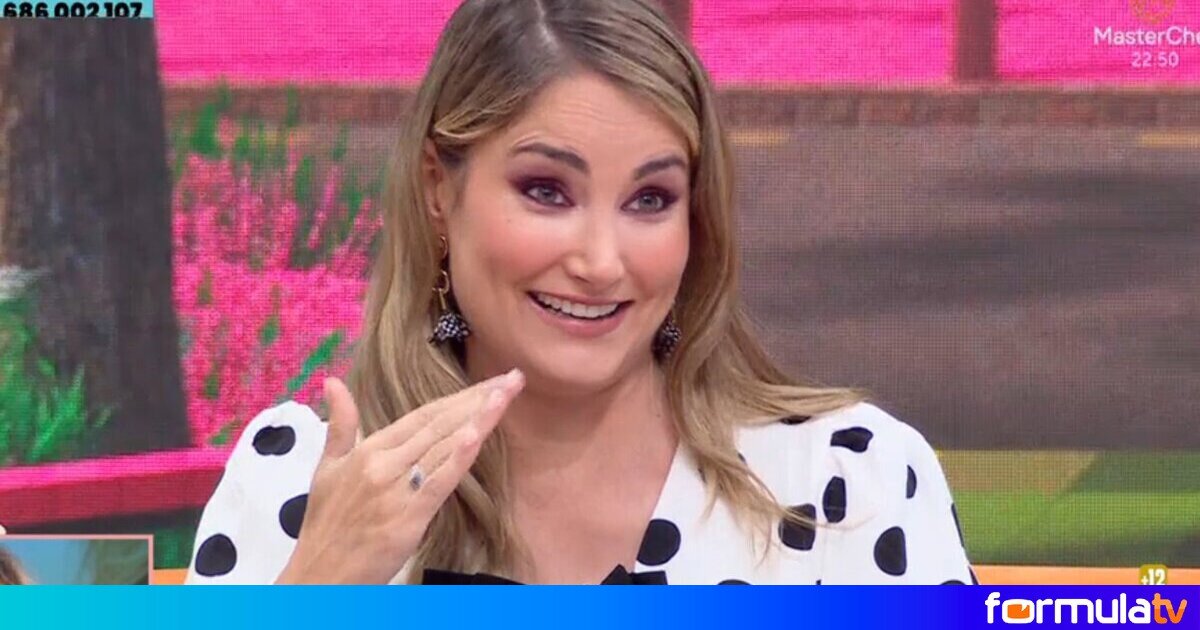

Laura Morán, durante una de sus charlas en ‘Las que cuentan la ciencia’.

La Psicología tiene un punto de controversia por algunas prácticas que se consideran carentes de evidencias, como el psicoanálisis que ya has citado. ¿Lo notaste durante la carrera?

Sí, es cierto que algunas asignaturas no estaban muy basadas en la evidencia científica. Los psicólogos nos quejamos poco para la mierda que tenemos dentro de la profesión, la verdad. Cuando estudié la carrera no era realmente consciente de que algunas cosas que me contaban podían no tener evidencia científica, porque ese concepto no llegó a mi vida hasta casi los 30 años. Con 20 años igual no tienes la madurez necesaria para entender algunas cosas que te parecen abstractas, y de repente aparece por ejemplo el psicoanálisis, que entiendo que por aquel entonces, cuando yo estaba estudiando hace 25 años, ya se sabría que mucha evidencia no tenía… Creo que primaba un poco la idea del cherry picking, aprende un poco de todo y luego usa lo que necesites. Y por el camino igual te la colaban.

Me he encontrado a veces de todo: constelaciones familiares, cuerpos astrales, cuencos tibetanos, eufemismos como terapeuta emocional… Falta epistemología, a la Psicología le queda todavía mucho para construir un cuerpo unificado y olvidarse de temas alejado de la evidencia que forman parte del corpus de la carrera y de la profesión. Los pacientes no tienen por qué saber, ni distinguir el grano de la paja, y deberíamos ofrecerles siempre temas con evidencia, no pseudociencias.

¿Y la sexología? ¿Cómo llegaste a ella?

De entrada, en mi casa por suerte siempre hubo muchísima comunicación en torno al sexo, no era un tema tabú, y siempre me ha interesado. Cuando me formé en terapia familiar y de pareja di por hecho equivocadamente que la parte de sexualidad estaría incluida, pero no era así. Di algunas pinceladas de cosas como infidelidades, pero no vi nada de identidad y orientación sexual, problemas genitales, desarrollo de la relación sexual… La sexología es una disciplina muy amplia, tanto que debería ser un Grado universitario y no sólo un Máster, y me sorprendió que apenas se tocara al estudiar terapia de pareja. Me dije a mí misma que necesitaba que alguien me enseñara formalmente sobre todo ello, y así fue como hice el máster en Sexología, para complementar mi formación. Y luego ha venido más de uno.

¿Cómo son tus consultas? ¿Qué cuestiones tratas?

Como psicóloga, lo que más me llega son casos de ansiedad, depresión, estrés… Síntomas de que puede haber más cosas, a veces, pero en el fondo cuestiones de lo que podemos llamar psicología de lo cotidiano. Puedes sentirte estresado o deprimido porque se ha muerto tu pareja, porque te han diagnosticado un cáncer, porque tienes un jefe que te acosa… Hay que trabajar con esos síntomas que llegan. En el caso de la terapia de pareja, lo que suele llegarme son casos de crisis, por muchos motivos: porque llega la maternidad, porque la relación es larga y se estanca, porque no nos entendemos bien con el sexo… En bastantes casos uno el tema pareja con la sexología, es algo que me ayuda a mí y puede ayudar a mis pacientes. Por otro lado, también recibo bastantes casos de infancia y adolescencia trans, un tema en el que no hay tantos profesionales especializados.

Falta educación sexual, estamos mal en este ámbito: en gente mayor por ausencias y miedos, y en gente joven por expectativas irreales, distorsiones y asimetrías”

También te formaste en cuestiones de aprendizaje y comportamiento. ¿No es un tema que sigas trabajando?

Es algo que estudié cuando entré a trabajar en un centro de psicología, al poco de venir a Madrid. Yo venía de ser teleoperadora, de estar con el telemarketing, a la vez que por las tardes alquilaba un despachito en Bilbao intentando ganarme la vida como psicóloga. Pero nadie me conocía, así que apenas cubría gastos. Cuando me llamaron de ese centro de psicología, la jefa que me contrató me pidió que hiciera un máster para cubrir la demanda infantil de casos con problema de lenguaje, audición, comportamiento… Así que me formé y estuve un tiempo con casos de trastorno del espectro autista (TEA), dislexia, Trastorno por Déficit de atención e Hiperactividad (TDAH), problemas de conducta… Cuestiones en las que hay que trabajar mucho también con el entorno familiar. Estuve bien en ese trabajo, la verdad es que habría hecho casi cualquier cosa por salir del telemarketing.

¿Siempre buscas el entorno familiar para tratar a tus pacientes?

Por mi formación, me cuesta aislar a una persona de ese entorno. Aunque un paciente acuda solo a consulta, suelo trabajar el tema familiar. Por ejemplo, el caso de adolescentes con algún tipo de problema, trabajar también con los padres puede ser bueno. La relación entre ellos, los límites, la confianza, el respeto… También pasa muchas veces con adolescentes con pareja, puede ser útil hablar no sólo con él o con ella, sino con su pareja. El caso es que casi siempre invito a alguien del entorno de mis pacientes a venir a las sesiones, o al menos a algunas.

Con tanto trato directo con las personas, y esa base tuya de querer ayudar, ¿cómo trabajas la comunicación con la gente? ¿Has recibido algún tipo de formación al respecto, en la carrera o de otra forma?

Diría que en la carrera no había nada específico sobre comunicación. Había algunas asignaturas de gestión de proyectos, por ejemplo, pero no recuerdo nada de comunicación personal. Quizás algo en la asignatura de Psicología Humanista, pero siempre desde ese enfoque, o en Psicología del Lenguaje, pero esta tenía más que ver con cómo lo adquirimos los humanos, y no como habilidades de comunicación. No recuerdo que me enseñaran cómo hablar con los pacientes, ni cómo hacer un informe, por ejemplo. Y estoy convencida de que, en Psicología y en otras muchas carreras, es muy importante tener habilidades y herramientas de comunicación: deberían enseñarse.

Creo que las capacidades como comunicadora que pueda tener las he ido adquiriendo con el tiempo, con la experiencia, por mi interés en este tema… Tengo un estilo muy particular de comunicarme con las personas, muy directa, espontánea, informal, utilizando el humor… Alguna vez me he encontrado con pacientes que me dicen que les resulto demasiado cercana de entrada, pero por lo general me funciona bien mi forma de comunicar las cosas, porque suele ayudar a la gente a abrirse. Si una paciente me habla con muchos eufemismos, y yo le digo “o sea, follar, ¿no?”, suele funcionar para romper el hielo.

Con Conchi Lillo y Gemma del Caño, en un Naukas Valladolid.

Con el paso de los años descubriste la divulgación científica, que es otra forma de comunicación. ¿Cómo fue?

Por casualidad, y por Naukas. Conocí a una persona del entorno de Naukas, fui como público a un par de eventos, empecé a conocer gente en saraos… Medio en broma, medio en serio, empezó el juego de ‘yo es que hablo de sexo siempre que puedo’, hasta que Iván Rivera le propuso a Javier Peláez que por qué no daba yo una charla sobre algo relacionado con el tema en Naukas Bilbao. Peláez, como es un inconsciente, aceptó. La primera charla que di fue en 2017, en el Euskalduna, fue una pasada, en un pedazo de escenario, delante de más de mil personas, todo petado…

¿Y las colaboraciones con medios? Radio, prensa, tele… Llevas años participando en programas, dando entrevistas, actuando como fuente…

No tenía experiencia ninguna, y a partir de Naukas empezaron a salirme cosas. En esto, casi todo se lo debo a Laura Morrón y a Oihan Iturbide, que me ofrecieron escribir mi primer libro, y a José Antonio Pérez Ledo, que me metió en televisión. Empecé a colaborar con JotDown, saqué mi primer libro, y en un viaje de avión en el que coincidí con Pérez Ledo surgió la posibilidad de estar en Órbita Laika. Yo no sabía ni quién era él… ¡Y todo salió porque el principio porque nos pusimos a hablar de follar!

La Psicología puede ser al principio algo muy individualista, pero luego ves que hay que entender el contexto social y cómo el entorno influye en la persona, hasta que comprendes que no tiene sentido trabajar sólo en el individuo, también en el contexto que nos rodea

Antes comentabas el lado oscuro pseudocientífico que puede tener la Psicología. En el caso de Sexología, más allá de posibles pseudoterapias aplicadas a este ámbito, lo que sí que abundan son los mitos y los bulos. ¿Cuáles son con los que más te encuentras?

Lo que más me impresionó desde el principio fue los reduccionistas que somos cuando pensamos en sexo y sexualidad. Hay algo que nos lleva a saltar de la sexualidad al sexo, y de ahí directamente a genitales y penetración. Entre otras muchas cosas, por esta forma de pensar pasan cosas como que le hablas a alguien de educación sexual para niños y niñas, y mucha gente se escandaliza, suelta lo del pin parental…

Trabajar en terapia de pareja, y formarme en Sexología, me ha permitido entender que la sexualidad es un término amplísimo, que puede estar en casi todo, y que es algo inherente al ser humano que nos define bastante, más allá de mitos y tabúes. De hecho, hay una corriente que se denomina Sexología Sustantiva, que defiende su comprensión no como si fuera un adjetivo, sino un sustantivo: el sexo no es sólo algo que se tenga y que se haga, sino “algo que se es y que como seres sexuados tenemos y hacemos”, como dice mi admirado sexólogo Joserra Landarroitajauregi.

¿Vamos avanzando en combatir y desechar mitos y bulos en torno al sexo?

Algunos se quedan, otros van cambiando, pero siempre los hay. Muchísima gente sigue considerando algo fundamental el tamaño del pene, defendiendo que el hombre es más sexual que la mujer, o interpretando que una mujer muy sexual es un poco ‘guarra’. Hay cosas que son muy pegajosas de quitar, en las que avanzamos muy lento: las ganas en el sexo, cuestiones ligadas a la menopausia… En otros temas asociados al sexo, sí hemos mejorado, por ejemplo en torno a la homosexualidad, aunque sigue habiendo mucha homofobia, pero ahora le está tocando el turno a todo lo trans.

¿Cómo entiendes la realidad trans?

Para mí un hombre o una mujer es toda aquella persona que se identifica a sí misma como tal, que se percibe como hombre o mujer. ¿Nos definimos sólo por los genitales? Sé que es una realidad compleja, e influye mucho no sólo esa complejidad, sino cómo tratas de contarla o explicarla, para que se entienda, para que no resulte excluyente, o agresiva, o interesada… Y es aún más complejo en el caso de los niños y las niñas. Muchas veces me dicen: “¿Pero cómo un niño va a saber que es trans?” No te va a decir “mamá, soy trans”, pero tiene que tener información y referentes. Si sabe de alguien que se llamaba Marcos, que se ha dado cuenta de que siempre ha sido Mónica y ahora puede serlo, quizá pueda entender mejor su situación. Pero insisto en que es una cuestión difícil en la que a veces creo que damos pasos hacia atrás en vez de hacia delante. Nos queda mucho por hacer para respetar los derechos de las personas trans.

Con el matemático y presentador Eduardo Pérez de Cabezón, en un programa de ‘Órbita Laika’.

Como en tantísimas otras cosas, las mujeres habéis sufrido más, a lo largo de la historia, en todo lo referente a la sexualidad y el sexo. ¿Cómo ves la situación actual?

Sigue condicionando, claro. Mira, hay una cosa que en mi ámbito juega a nuestra favores más sencillo que una mujer vaya a terapia que lo haga un hombre. Pero esta moneda tiene la otra cara: a lo mejor lo hacemos más porque cargamos con una mochila mucho más pesada. Y en terapia de pareja, cuando trato con parejas heterosexuales, sigo viendo cosas como que al hablar de los niños lleva más el peso la mujer, o es ella la que le corta al hablar a su pareja, y al hablar del sexo es el hombre el que quiere la voz cantante, o el que más interrumpe a la mujer. Y sigo encontrándome con casos en los que el hombre desliza que por qué la mujer no le da sexo, como si fuera algo que le debe o que se da por supuesto.

¿Cómo eres como divulgadora?

No soy muy lista, pero sí muy trabajadora. Siempre me lo curro mucho. Soy muy rigurosa en lo que hago, quizá demasiado: hacer divulgación me quita muchísimo tiempo y esfuerzo. A mí no me salen las cosas de manera sencilla, tengo que esforzarme mucho, es algo que ya me pasaba estudiando: lo acaba todo con nota, pero sólo después de dedicarle horas y horas. También me pasa como a todos los que hacemos divulgación: somos un poquito narcisistas, tenemos un ego que está encantado cuando a la gente le gusta lo que hacemos. Qué más… También tengo la piel algo fina cuando me enfrento a alguna controversia, que alguna vez me ha pasado. Y luego, cuando hago divulgación, también a veces tengo excesivo miedo a equivocarme, como si hablar de algo fuera a pasarme factura.

¿Síndrome de la impostora?

Quizá, sí. A veces tienes la sensación de que puedes decir algo inadecuado, inexacto, que va a quedar grabado. Como que te vas a equivocar y, además, piensas que no puedes equivocarte, Yo se lo digo a mis pacientes, que todo el mundo se equivoca, pero luego no siempre me lo aplico. No te sé decir si es por ser mujer, pero es como si hablar te fuera a costar luego caro. Me pasaba en Órbita Laika, y el director de contenidos del programa, Enrique Borja, siempre me decía que por qué, si yo estaba preparada y era buena. Además de estupendo amigo, es mi terapeuta en el programa.

Cuando hago divulgación siento que tengo excesivo miedo a equivocarme, como si hablar fuera a pasarme factura: hay mucho síndrome de la impostora

¿Te sientes cómoda hablando y colaborando con los medios de comunicación?

Al principio lo vivía también con cierta angustia, no me sentía con derecho a decirle ‘no puedo’. Muchas veces los medios piden las cosas para ya, y es complicado. Ahora ya estoy un poco más suelta: si puedo, perfecto, y si no, para otra vez. Me llaman, me escriben por mail, a veces por whatsapp, a veces les respondo incluso con un audio… Donde más a gusto me siento es en la radio, en la tele me presiona mucho el tema de la imagen: soy una señora mayor y temas como la gordofobia no deberían influirme, pero todavía lo hacen. Además, en la tele hay que coordinar muchísimas cosas, hay más presión de tiempo, siempre corriendo, está todo medidísimo, estrés, prisa, prisa, prisa… Me cuesta fluir. Aun así, en Órbita Laika estoy muy a gusto. Hay una frase fantástica de Gemma del Caño: “La radio es hacer el amor y la tele es un polvo sin mimitos”.

¿Y en las redes sociales? ¿Te sientes a gusto?

No me disgustan, pero desde luego no es lo mío. Puedo estar, decir cosas, pero yo no sé hacer divulgación en redes. A veces lo intento, pero siento que no me sale bien. Por cierto, tengo que borrar de una vez mi cuenta de Twitter, por eso de no alimentar al monstruo. Me gustaba bastante antes de que se convirtiera en un pozo de mierda. Ahora donde más me muevo es en Instagram, pero para contar cosas como que he ido al gimnasio. Y poco más, porque me da pereza.

¿Son las redes sociales una problemática que te llegue a consulta?

Sí, y en diferentes edades. Afectan de forma distinta. En la gente más joven pueden hacer daño por el tema de la presencia continuada, el feedback… En la adolescencia aparece el tema de ligar, que genera mucha presión. Se sacan impresiones y conclusiones equivocadas. Las redes pueden generar problemas que no existían, o agravar los existentes. Y más en la edad adulta, o sea, a todas las personas, el problema que vemos mucho es el de las expectativas, las ficciones que para ti son realidades. Nos cuesta distinguir la realidad de la ficción, y eso puede llegar a ser un problema. Luego está el tema de las expectativas físicas, la presión que sienten algunas personas por contar siempre qué visten, dónde van de vacaciones, etc.

Siguiendo con la divulgación, ¿y tu faceta de escritora?

Pues el primer libro me lo proponen Laura y Oihan, de Next Door. Tuve la suerte de que me vinieron a buscar. Y le dije que sí, en parte porque me cuesta decir que no. Fue una gran experiencia, aunque asomó de nuevo el síndrome de la impostora. Orgasmitos me ha ayudado para tener siempre un hilo conductor cada vez que de mitos de la sexualidad. Me costó mucho escribirlo y me dio muchas satisfacciones, porque la verdad es que pensaba que no iba a interesar tanto. El sexo vende, vale, pero nunca imaginé que se vendería tan bien.

Después de Orgasmitos tuve una mala experiencia. El País sacó una colección de Psicología y me pidieron escribir el volumen de Sexología. Fue un poco un refrito de Orgasmitos con algunos añadidos, y fue un desastre porque no se cuidó nada la edición. Me cambiaron cosas, nadie me informaba de nada, no se hizo promoción… Y después llegaron ‘Por qué (no) deseo’ ‘Iguales pero diferentes’ y ‘Perfectamente imperfectas’.

«Imponente» en un Naukas Pamplona.

Con ‘Por qué (no) deseo’ repetiste con Next Door Publishers, que acaba de cerrar tras 10 años dedicada a la divulgación de la ciencia. ¿Cómo fue la experiencia?

Trabajar con Oihan y Laura, que es una gran editora, es genial. Entre otras cosas, es un gran titulador: lo de ‘Orgasmitos’ se le ocurrió a él, y ‘Por que (no) deseo’, también. ‘Orgasmitos’ se quedó algo corto y me dijeron que por qué no completábamos con otro libro, que iba a ir sobre sexualidad a lo largo de las diferentes épocas de la vida. Pero Oihan escuchó una de mis charlas, en la que hablaba de deseo, y me convenció de escribirlos sobre este tema. Es el jefe y acertó, aunque ‘Por qué (no) deseo’ no ha ido tan tan bien como ‘Orgasmitos’. A lo mejor me puse demasiado rigurosa, sobre todo en la primera parte. ¿El cierre de Next Door? Es una pena grande, una experiencia muy bonita, nos quedamos con una sensación muy agridulce. Le ponían muchísimo cariño y dedicación, Oihan, Laura y todo el equipo. Eran profesionales y empáticos, una combinación difícil pero muy buena. La verdad es que, egoístamente, estoy un poco triste y enfadada con el cierre.

En ‘Iguales pero diferentes’ buscaste algo distinto, dirigido a público más infantil y juvenil. ¿Cómo fue?

Para escribir este libro tiró mucho de mí Paz Pinillos, la editora de BoldLetters, que consiguió que sacara tiempo, aunque yo le decía que tenía mil cosas entre manos. Colaboré con la ilustradora Raquel Gu, que también trabaja con Clara Grima, y la verdad es que el proyecto era muy bueno, pero pilló en pandemia. Fue un reto dirigirme a gente joven, pero la experiencia con la editorial fue buena. Paz me ha propuesto escribir otro libro con ellos, que podía tratar sobre la menopausia, pero la verdad es que les he dicho que no puedo más, que ahora mismo siento que no tengo nada más que contar.

¿Con ‘Perfectamente imperfectas’ no fue todo tan bien?

Entré más en el tema de las parejas porque quería hacer algo diferente, y Destino estuvo de acuerdo en probar con ese tema. Pero no terminó de funcionar, porque la verdad es que la editorial no se portó muy bien, no me importa decirlo. No han hecho nada de promoción, nada más que algunas entrevista en radio un tweet el día que salió el libro a la venta. Sólo una presentación del libro, y porque la organicé yo, y no vino nadie de la editorial. No tuve apoyo ni cobertura. No entiendo por qué, al principio me dijeron que les había encantado, y meses después me dicen que si hay poca facturación, y me dejan caer que yo no me había movido lo suficiente para promocionarlo, que apenas no lo había ‘vendido’ en medios. ¿No es ese su trabajo como editorial? Estoy orgullosa y contenta con ‘Perfectamente imperfectas’, pero no con Destino.

Los psicólogos nos quejamos poco para la mierda que tenemos dentro de la profesión: falta epistemología y a la Psicología le queda mucho para construir un cuerpo unificado y olvidarse de temas alejado de la evidencia científica

Como profesional dedicada al tema, ¿cómo estamos en España de educación sexual?

Mal, la verdad. Cada generación por diferentes motivos: en la gente más mayor, por ausencia y miedos, y en la gente más joven porque hay distorsión, problemas de expectativas, asimetrías…

¿Puedes explicar esto un poco más?

A ver. Hace poco un señor de 73 años, al final de una de mis charlas sobre sexualidad, me dijo: “Me da mucha rabia que ya he tenido yo que tener 73 años para que alguien me hable de sexo”. Otro me dijo: “¿Cuántas cosas nos hubiéramos ahorrado, y cuántas habríamos hecho mejor, si alguien nos hubiera hablado bien sobre sexo?”. Las generaciones mayores han sufrido ausencia de educación sexual, y épocas oscuras ligadas a términos como ‘vicio’, ‘perversión’, muchas veces por temas religiosos. Esta ausencia y este miedo ha traumatizado y marcado la sexualidad de mucha gente. Siempre recuerdo un paciente que, con más de 50 años, nunca había tenido relaciones sexuales, y después de unos meses de terapia nos fuimos dando cuenta de que era una persona homosexual con una homofobia interiorizada brutal. Nos dimos el alta cuando él asumió su orientación, pero recuerdo que también había asumido que nunca iba a mantener relaciones homosexuales. La vida de una persona ahora mayor en una época de represión es muy diferente a la de un chaval que puede expresarse desde los 16 años en el barrio de Chueca.

¿Y en el caso de la gente joven?

Yo creo que su problema sobre todo tiene que ver más con las expectativas irreales que el entorno genera sobre la sexualidad. Desde las películas románticas hasta el porno, pasando por muchas otras cosas. Son fuente de muchas relaciones tóxicas, aunque yo prefiera llamarlas disfuncionales, con muchas expectativas irreales de cómo quererse, de cómo compartirse corporalmente, de cómo generar lazos afectivos, con relaciones asimétricas de control…

El porno, o el acceso al porno, es fuente de polémica. ¿Cómo lo ves?

Ni soy defensora ni creo que haya que abolirlo. Es una expresión creativa del ser humano en la que, como en todo, hay que cuidar los derechos humanos, las derechos laborales, tener en cuenta la protección de la infancia… Sí tengo claro que su consumo tiene que corresponder con unas épocas de madurez. A los chicos y las chicas adolescentes, más a ellas porque suelen sentirlo más cerca, les pongo el ejemplo de la maternidad: “¿Tú quieres ser madre?”. Si me dicen que sí, o que a lo mejor, les pregunto si quieren serlo ahora, con 15 años. Y me dicen que no, claro. Intento explicarles que con el porno suele ser parecido: igual que tu desarrollo, madurez y entorno no hacen muy adecuado ser madre o padre a los 15 años, con el consumo del porno pasa algo parecido: a ciertas edades no se ajusta a tus circunstancias.

¿Explicar sin ocultar?

No podemos ocultar a los chavales la pornografía: es mejor educarles para, cuando se enfrentan a ella, si lo hacen, que la digieran bien. Sin ser lo mismo, es algo que ya hemos hecho con las drogas: contar que existen, no tratar de ocultarlas, porque puedes estar expuesto a ellas. Y no olvidemos que la pornografía no es necesariamente mala, ni tampoco buena: puede ser un estímulo excitante. Lo importante es entenderla y gestionar posibles expectativas: cuando ves una peli de Marvel, entendemos que no podemos ser Spiderman. Entonces, deberíamos entender que tampoco se puede follar como Nacho Vidal.

Laura Morán, sobre el escenario: «Cuando hago divulgación, sigo teniendo el miedo a equivocarme, como si pudiera salirme caro hablar».

¿Cómo entiendes la educación sexual en niñas y niños?

Nos hace falta todo el rato, también cuando somos pequeños. Para muchas cosas, por ejemplo para prevenir posibles abusos sexuales. No hablamos de cuestiones filosóficas, sino de posibles conductas. A los niños pequeñitos hay que enseñarles a reconocerse como posibles víctimas, pero hay gente que salta y dice que cómo vas a explicarle a un niño que le están violando. Es que no va por ahí la cosa: hay estrategias adecuadas a cada edad, si son niñas y niños pequeños consiste en enseñar a respetar el cuerpo humano, a entender que hay zonas íntimas que no deben tocarse, que si alguien lo hace hay que contarlo… Si no, cuando somos pequeños lo que haceos es obedecer a los mayores, estamos indefensos en ese sentido.

¿Hay que fomentar más educación sexual en centros escolares?

La educación sexual tendría que existir siempre, en todas las épocas, y creo que no sucede. En España no es obligatoria, no está reglada y depende un poco de la buena voluntad de cada centro. No vamos bien, así que a la gente que como yo nos dedicamos a la sexualidad no nos va a faltar trabajo. Pero prefiero mil veces ganarme la vida fomentando la educación sexual que arreglando luego el desaguisado en mi consulta. La educación sexual debe darse tanto en casa como en el colegio.

Formar parte de Naukas te abre puertas y te permite conocer a mucha gente. ¿Hay algo con lo que te quedes especialmente?

Naukas es una experiencia maravillosa. De ahí salen muchas cosas, y una de las más bonitas para mí es Las Que Cuentan la Ciencia, que nació vinculado al mundo Naukas y que luego ha cogido entidad propia. Es algo más pequeñito, con una filosofía muy propia, un espacio de mujeres en el que me siento muy a gusto y que genera grandes referentes. Te diría que es un espacio seguro, pero esto puede llevar a pensar que otros no lo son, y no es lo que quiero expresar. Cuesta encontrar las palabras… Las Que Cuentan es una garantía de estar a gusto, de pasarlo bien, un espacio propio y, al final, un grupo de amigas.

Tanto con Las Que Cuentan, como con Naukas y otras iniciativas de divulgación que generan grandes lazos entre quienes forman parte de ellas, ¿no surge el miedo de generar una cierta cámara de resonancia? ¿Una burbuja que no logre llegar a mucha gente y se quede como un espacio propio con una proyección exterior reducida?

Sí, la verdad. La manera de visibilizar algo que es pequeño y que parte como un espacio propio es conseguir que mucha gente se implique. En el caso de Las Que Cuentan La Ciencia, que es una iniciativa formada sólo por mujeres divulgadoras, lo ideal es que los hombres también se impliquen en contar que existe y cómo funciona. Personalmente, me cuesta entender los llamados ‘espacios seguros’ desde un punto de vista sistémico, que es como lo aprendes en terapias de familia y pareja. ¿Se puede construir un sistema sólo con los elementos que participan en el sistema? Me gustaría que, aunque los hombres no participen en Las Que Cuentan, se sumen a lo que significa. Es un lugar de mujeres, no sólo para mujeres. Que todo el mundo participe en visibilizarlo es la mejor manera de que no pueda entenderse como una especie de guetto.

NOTA FINAL: Esta entrevista, realizada por el periodista José A. Plaza, forma parte de una serie de conversaciones-entrevistas con divulgadores y divulgadoras de la ciencia. Antes de ésta se han publicado las siguientes entrevistas:

- Natalia Ruiz-Zelmanovitch

- Francis Villatoro

- Clara Grima

- Daniel Marín

- José Manuel López Nicolás

- Marian García y Gemma del Caño

- Carlos Briones

- Conchi Lillo

- Lluis Montoliu

- Esther Samper

- Susana Escudero

- Ignacio López-Goñi

- Antonio Martínez Ron

- Helena Matute

- Gabriela Jorquera

- Xurxo Mariño

- Javier Fernández Panadero.

- José Miguel Viñas.

- Guillermo Peris.

- Teresa Valdés-Solís.

- Javier Peláez.