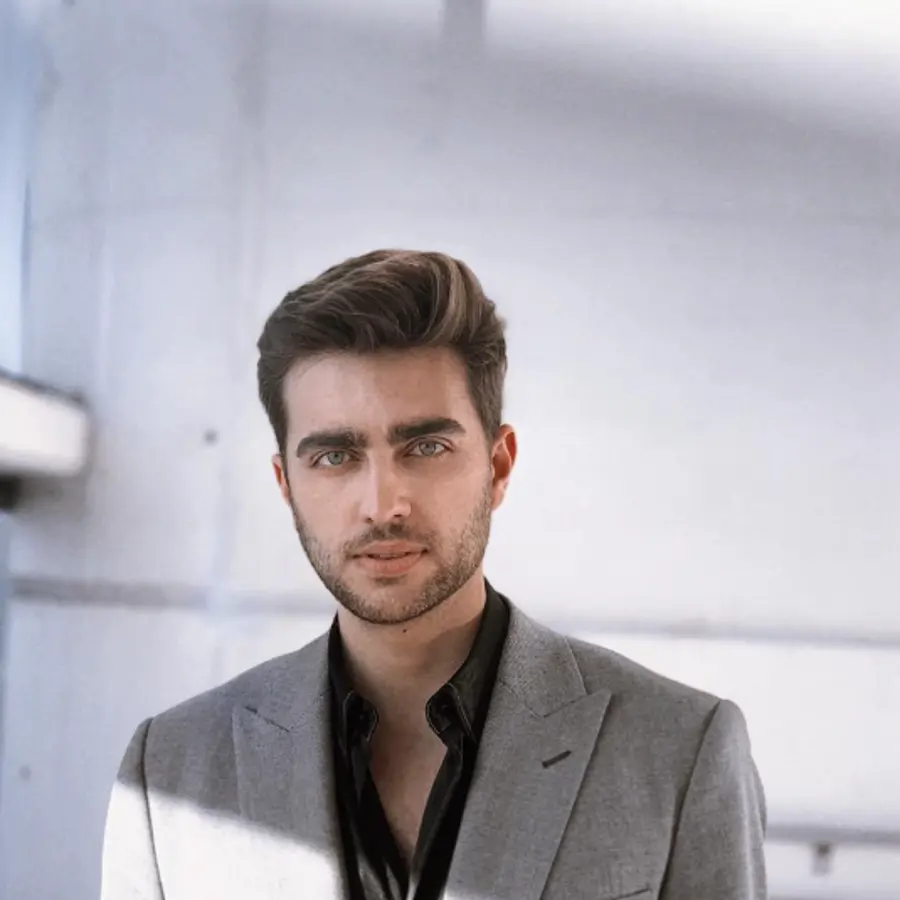

Juan Jacinto Muñoz Rengel: “Nuestra identidad es cada vez más confusa y fragmentada”

Desde la irrupción de la IA, la ciencia ficción se ha vuelto demasiado realista; ya no hay hipótesis futurista a la que podemos tildar de descabellada. Pero en la literatura todavía hay margen para la sorpresa. Juan Jacinto Rengel acaba de publicar La transmigración (aDN Novela) donde a partir de un arranque fantástico —las mentes empiezan a cambiar de cuerpos— nos muestra un mundo conocido, el digital, en el cual nuestra identidad escapa a nuestro control a pasos agigantados. La entrada Juan Jacinto Muñoz Rengel: “Nuestra identidad es cada vez más confusa y fragmentada” aparece primero en Zenda.

¿Por qué nos generan tanto interés las distopías? ¿Por qué nos atrae tanto el colapso? Esta idea de final nos ha perseguido desde que salimos de la caverna, quizá por nuestra necesidad de encontrar un sentido a nuestra existencia. Desconocemos nuestro principio y pensamos que la única forma de desvelar el gran misterio es inmolarnos. Desde la irrupción de la IA, la ciencia ficción se ha vuelto demasiado realista; ya no hay hipótesis futurista que podemos tildar de descabellada. Pero en la literatura todavía hay margen para la sorpresa. Juan Jacinto Muñoz Rengel acaba de publicar La transmigración (aDN Novela), donde a partir de un arranque fantástico —las mentes empiezan a cambiar de cuerpos— nos muestra un mundo en el cual nuestra identidad escapa a nuestro control a pasos agigantados. Es este un relato con muchas aristas, que trata muchos temas; una historia sobre uno de nuestros mayores miedos: la fragilidad humana.

*****

—Leo en su libro: “El futuro galopa por el universo como una sudorosa bestia sin patas”. ¿Nos hemos acostumbrado a asociar el futuro con algo negativo, amenazante?

—En los últimos tiempos, sí. La humanidad siempre ha tenido miedo al futuro. Siempre ha habido un relato apocalíptico, sobre todo cuando había un cambio cronológico, de siglo, de milenio. El miedo se ha utilizado continuamente como recurso para tener a la gente bajo control. Lo que ocurre ahora es que todo va mucho más rápido y nuestra capacidad de reacción es mucho menor. Acabar con el mundo hace mil o dos mil años era muy difícil, pero ahora hay muchas formas de lograrlo. Desde la propia sociedad estamos generando constantemente nuevos peligros.

—Sin hacer espóiler, su novela trata sobre una migración de almas de unos cuerpos a otros. En los tiempos del Instagram, ¿qué es más importante, el cuerpo o la mente?

—Justo por ahí va la novela. La idea de partida puede parecer fantástica, y de hecho lo es, pero no es gratuita, porque esta premisa me permitía ese debate. Nuestra identidad cada vez es más confusa y fragmentada. La dualidad mente y cuerpo se ha visto remplazada por la dualidad entre lo digital y lo analógico, entre lo virtual y lo físico. A mí me apetecía escribir de todo esto porque la identidad siempre ha sido uno de mis intereses, y quería hablar también del cuerpo, pero sobre todo quería indagar en cuestiones como “quién soy”, “qué es real y qué es ilusión”. Esas preguntas hoy se muestran de forma exponencial, porque tenemos una estimulación constante de identidades cuasiexistentes, que existen de alguna manera, pero que no lo tienen por qué hacer de manera física: una imagen manipulada, una realidad aumentada… Además, cuando queremos proyectarnos, nos vemos de forma distinta; no nos mostramos igual en X que en Instagram. Esto se ve muy claro en los adolescentes, que a pesar de formar parte de una generación digital, no saben cómo mostrarse en las redes sociales; están muy perdidos. Yo quería hablar de todo esto, pero sin tecnología. Y eso me lo permite esta hipótesis inicial: el cambio de cuerpos.

—He dicho “mente” y quizás debería ser “alma”, un concepto más espiritual, próximo a la religión. Son términos que usamos como intercambiables, y no sé cuál es el más correcto en su novela.

—Me he movido de una forma flexible en el libro a la hora de utilizar estos conceptos. La analogía que planteo en la novela tiene que ver con eso, con un espíritu más allá de una mera conciencia. Esto a niveles científicos no hay manera de mantenerlo, pero nos permite preguntarnos qué somos. No quería llegar al paradigma de alma desde un punto de vista estrictamente cristiano, buscaba un concepto más abierto que puede compartir un budista o un ateo.

—Sigo con las redes sociales: ¿la digitalización extrema de nuestra identidad puede estar provocando que perdamos el control sobre ella?

—Claro. En el momento en el que le das a “aceptar” en todas esas aplicaciones de redes sociales para poder hacer uso de ellas, ya has perdido el control. Vivimos en un mundo en el que hasta hace dos días era un delito gravísimo abrir la correspondencia de una persona o pinchar un teléfono; sin embargo, ahora estamos observados en cada correo electrónico, en cada mensaje de WhatsApp. Esa es la primera pérdida de control. La segunda se produce porque no sabemos cómo mostrarnos en este mundo nuevo, más artificial que el antiguo. En las reuniones de trabajo y sociales ya había cierta artificialidad a la hora de comportarte, pero en las redes sociales esta situación es extrema. En la novela he querido mostrar muchas posibilidades con esos cambios de cuerpos: de mujer a hombre, de viejo a joven… Mi intención era que el lector reflexionara; ese debe ser el objetivo de la literatura contemporánea.

—Hemos hablado de la parte negativa de la transmigración, pero también tiene una positiva. Cambiar de cuerpo es una de las mayores aspiraciones del hombre: empezar de nuevo con otra identidad, con otra vida. Su novela cumple los sueños de muchos.

—Sí. Lo que ocurre es que pasa lo mismo que con muchas de nuestras fantasías: suenan mucho mejor en nuestra cabeza. Cuando es una ficción, a todos nos parece maravilloso cambiar de vida. El propio Borges decía que a él le hubiera gustado ser un guerrero vikingo. Mi intención con este libro era plantear una metáfora en la cual todo lo que damos por seguro se puede caer de un momento a otro. Es algo que ya hemos visto con la pandemia, con la Guerra de Ucrania y ahora con el apagón. Desde el covid hemos dejado de ser escépticos y nos creemos más estos peligros. La tecnología avanza tan rápido que es imposible acompañarla con una ética.

—Le ha quedado una novela muy borgiana.

—Me satisface que se pueda ver eso. Cuando empecé a escribir era puramente borgiano. Con el paso del tiempo, me he ido alejando de esa gran sombra, pero sí que me gusta que haya un fondo conceptual que se pueda identificar. El legado de Borges hay que ir modulándolo porque él dejó tantas semillas en sus relatos, tan concentradas, que dan lugar a muchísimas historias.

—La transmigración podría ser un capítulo de la nueva temporada de Black Mirror.

—Es algo que veo mucho en la escuela: hay muchos escritores que nunca habrían hecho ciencia ficción, y en realidad no la están haciendo, están haciendo realismo. Ese realismo es ahora literatura de anticipación, porque estamos instalados en el futuro. Lo que supo ver muy bien Black Mirror en su momento, y luego han imitado otras series y también el cine, es que ya se podía hacer ficción casi realista instalada en el futuro inmediato. Hoy somos muchos los escritores que, desde el realismo, nos encontramos en la misma sala que los autores del género fantástico y de ciencia ficción.

—Miguel Garrido de Vega cita en la reseña que escribió de su libro en Zenda a Saramago. Coincido en las referencias a Ensayo de la ceguera y a La carretera, de Cormac McCarthy, pero cuando empecé a leer su novela, a mí la ficción que vino a la cabeza fue The Leftovers. En esa serie, al igual que pasa en su novela, un hecho disruptivo, totalmente irreal, nos lleva a un discurso existencial que no conseguimos con otro tipo de ficciones.

—Me encantó The Leftovers y, efectivamente, tiene un nexo común con mi novela: la premisa fantástica es inexplicable. Eso también ocurre con Ensayo de la ceguera, de Saramago. Ni mi novela ni The Leftovers buscan la explicación de ese hecho fantástico, porque lo importante es lo que va a generar. En el sentido reflexivo, a partir de ahí se producen un montón de preguntas interesantes desde una posición privilegiada, porque no se parece a nada de lo que conocemos. A mí me interesaba que el desarrollo de la serie luego fuera realista; eso es algo que yo había intentado antes en una novela anterior, El sueño del otro. Este planteamiento también ha funcionado en The Walking Dead: la novedad no son los zombis —que ya ha habido un montón—, lo original es que esos muertos vivientes son la excusa para ver relaciones humanas y comprobar cómo actúan las personas cuando las llevan al límite. Hay un momento en el que el personaje bueno no es tan bueno y el malo puede que no sea tan malo, o sí y se vuelve malísimo. También es muy interesante observar cómo se forman los grupos en estos escenarios apocalípticos. Y todo ello desde el realismo, porque la única premisa extraordinaria es la presencia de los zombis, que son el motor y el revulsivo de la historia. El resto es hiperrealista. Eso mismo ocurre en The Leftovers.

—En su novela, y en esas ficciones que hemos mencionado, al espectador, al lector, le queda un sentimiento de manipulación.

—Vuelvo a la frase con la que iniciabas la entrevista: “Ese algo que llega y galopa hacia ti”. No se sabe si ese algo es un castigo divino, una fuerza oculta, el planeta rebelándose contra nosotros o si en el fondo son esos grandes intereses ocultos que tienen que ver con las multinacionales y lo político. Incluso hay algo que no es divino ni es humano; me refiero a las fuerzas que hemos creado. No hay un solo hombre en la tierra, ni siquiera Donald Trump, que pueda parar ciertas sinergias. El capitalismo lleva su propia inercia independientemente de nosotros. Es un sistema fabricado por nosotros, pero tendría que extinguirse toda la humanidad para que eso desapareciera. Esas fuerzas incontrolables que hemos creado son extrahumanas y están fuera de nuestro control individual. En mi novela los personajes se enfrentan a unas nuevas normas que no han puesto ellos.

—Este pasaje de la obra me resulta esclarecedor: “Habíamos recibido un don. Un punto de luz y de gracia que nos hacía diferentes a las otras especies. Nos había sido concedida la responsabilidad de cuidar de las demás criaturas. Pero en su lugar inventamos unos dioses crueles”. ¿Es ese el gran problema de la humanidad: creernos dioses?

—Sí. Y dioses en el sentido más amplio. Están los dioses que crearon las diferentes religiones y están los dioses actuales, grandes entes abstractos creados por nosotros, con más poder y que imitan todos nuestros defectos. Esa ambición y esa prepotencia humana están llevando al planeta hacia ese destino incierto. Por eso en la trama una de las líneas está ambientada en un matadero. Las macrogranjas y los animales aparecen por ese motivo. Ahora nos quejamos, pero estas son las consecuencias de las cosas que hemos hecho.

—Además de escritor, también es profesor. Háblenos de la Escuela de Imaginadores.

—Esta era una idea que yo tuve durante mucho tiempo. La escritura siempre estuvo ahí, incluso cuando fui profesor de filosofía; en esa época tenía ya varias novelas escritas en el cajón. Y fue entonces cuando empecé a dar talleres y surgió la idea de crear algo propio. Mi propósito era llenar un vacío que yo veía. Muchos de esos cursos estaban creados para atraer alumnos que al poco tiempo se marchaban; mi intención era dar un hogar a toda esa gente que quería seguir creciendo con su formación literaria y su escritura. En España no hay esa tradición de los cursos de escritura creativa de los Estados Unidos. En mi caso, me inspiré en los talleres de autor de Argentina. Hay gente que lleva ya quince años conmigo. Estas personas tienen libros publicados, pero seguimos juntos porque continuamos aprendiendo. Hemos formado una pequeña familia con una dinámica de grupo que funciona y con muy buen rollo.

—Una duda que me corroe por dentro: ¿ha sentido en alguna ocasión la tentación de robarle la idea de un relato a alguno de sus alumnos?

—Eso es algo que ya me han preguntado alguna vez (risas). Hay muchas ideas que me deslumbran de alumnos y compañeros, pero como siempre tengo cola de proyectos propios, no me lo puedo plantear. Lo que hago es plantearles cosas para evolucionar esa idea, pero siempre dándoles a ellos la libertad de elección. El problema es que, como tengo tantas ideas, al final nunca estoy trabajando en el libro que me gustaría.

—Terminamos con una reflexión. ¿Crees que esa transmigración que propones en tu novela puede llegar a darse con la inteligencia artificial? ¿Puede la IA colonizar nuestros cuerpos?

—Creo que con la IA se abren muchas posibilidades. Una de ellas es que, efectivamente, nos colonice como si se tratara de una invasión alienígena; que nos supere, consiga entrar en nuestras mentes y las utilice de servidor. Esa idea es más radical. Hay otros escenarios moderados que ya se están produciendo. Por ejemplo, el volcado de conciencias a un disco duro con ayuda de la IA. Ya hay sitios donde puedes hablar supuestamente con personajes históricos reproducidos con inteligencia artificial. ¿Y qué va a ocurrir cuando la IA procese todos esos vídeos que publicamos sobre nosotros? Cada vez va a poder imitarnos mucho más y mejor. Ese es un gran debate. Hay copias de nosotros que se están usando para acompañar el duelo. Esto es algo que está ocurriendo ya en Japón. Otra posibilidad es reproducir cuerpos artificiales sin nuestros lastres y que haya trasvases de nuestros cerebros a esos cuerpos perfectos. Todas esas hipótesis guardan relación con la idea de cambiar de cuerpo. Estoy convencido de que va a haber seres humanos que se van a enfrentar a estas situaciones.

La entrada Juan Jacinto Muñoz Rengel: “Nuestra identidad es cada vez más confusa y fragmentada” aparece primero en Zenda.