Hay que aplaudir más

La gente sube porque quiere. Eso hace. Primero en línea y después amuchada en un ascensor. Son adultos, son jóvenes, son niños. Un piso, otro, cada vez más rápido, hasta que no se siente, hasta llegar al destino indicado a trescientos metros del suelo. Entonces baja y vuelve a juntarse pero ahora en un punto específico de ese nuevo sitio, el piso 62, un lugar redondo con una confitería en el centro. Todos hacen lo mismo: esperan. Son las 20.52 y lo que tiene que pasar está a punto de hacerlo: el sol.Nunca aplaudí al piloto cuando aterriza el avión. Sé que mucha gente lo hace, pero yo no porque una de mis condenas es ser una mujer muy lógica y si aplaudiera al piloto, entonces debería aplaudir a cada una de las personas que hacen bien su trabajo y quién sabe, quizá pasaría horas aplaudiendo y no podría lo demás. Así que cuando el piloto aterriza y la gente del fondo, porque el sonido llega del fondo, comienza a chocar las palmas para reconocerlo yo me quedo quieta. Convencida. Pero ese día no pude. Me rompí.Éramos casi cien las personas que esperábamos a que el sol hiciera lo suyo en ese atardecer de enero en una ciudad que no es esta y cuando lo hizo, cuando desapareció lento entre la Cordillera y dejó que llegara la noche, o mientras tanto, en ese tramo que parece haber quedado sin nombre, primero se escucharon los clics de las cámaras de fotos y luego un gran silencio macizo que se astilló en segundos por las palmas frente a esto que es cosa de todos los días porque todos los días el sol hace lo mismo. Yo aplaudí porque no pude elegir, fue un impulso, y también, aunque creo que lo entendí después, porque para mi cabeza ese sí era un buen aplauso.Hasta allí llegué con el ascensor. Hasta esta conclusión: hay que aplaudir más a la naturaleza. Aunque no nos escuche o la haga sin saberlo. Aunque no aplaudamos de hecho pero por lo menos lo pensemos. Hay que aplaudir metafóricamente hablando o hay que aplaudir con la mirada.Hay que aplaudir al mar, que no se ve siempre pero que de pronto, cuando alguien se acerca, abre el telón y muestra lo que tiene: los azules, los reflejos, el fondo, las olas, la espuma por el golpe del agua contra las piedras, el sonido rasposo como una canción de cuna para todas las edades. Hay que aplaudir a las montañas por su elegancia. A cada una, a las que están en el sur, que en otoño inventan colores, ese marrón que solo se ve allí, los verdes, el gris, el rojo, las partes anaranjadas. Hay que aplaudir al fuego, sus llamas respingadas, hay que aplaudirlo por el calor, por todo lo que se puede llevar, por el consuelo, por la luz que da cuando lo que se ve es nada. Hay que aplaudir a la tierra, que responde sin chistar. Hay que aplaudirla por lo que crece, por dejarse pisar, por las flores, por los caminos, porque cuando está húmeda es bien mullida y ensucia y las manchas enseñan. Hay que aplaudir a la lluvia, cuando es copiosa. La lluvia constante que de tanta hace pensar que alguien puede agarrarla. La lluvia que limpia, que llena de agua transparente, la lluvia que refresca y dice que se puede empezar de nuevo, de seco. Hay que aplaudir a los árboles por lo que hacen cada día y por lo que hacen en cada estación. Hay que aplaudirlos porque son verdes tupidos y después amarillos y después se quedan vacíos y cuando parecen ya no tener fuerza ni espacio comienzan de nuevo, como si no existiera el pasado. Hay que aplaudir a la brisa, dulce, que levanta las hojas del suelo o lleva lo que sea de un lado a otro. La brisa con perfume, la que se siente en primavera, la que desacomoda el pelo pero imperceptible. Hay que aplaudir a la luna, hay que aplaudir al cielo, hay que aplaudir al viento. Hay que aplaudir aunque no se vea, aunque del todo no comprendamos, hay que aplaudir y ya, sin más.

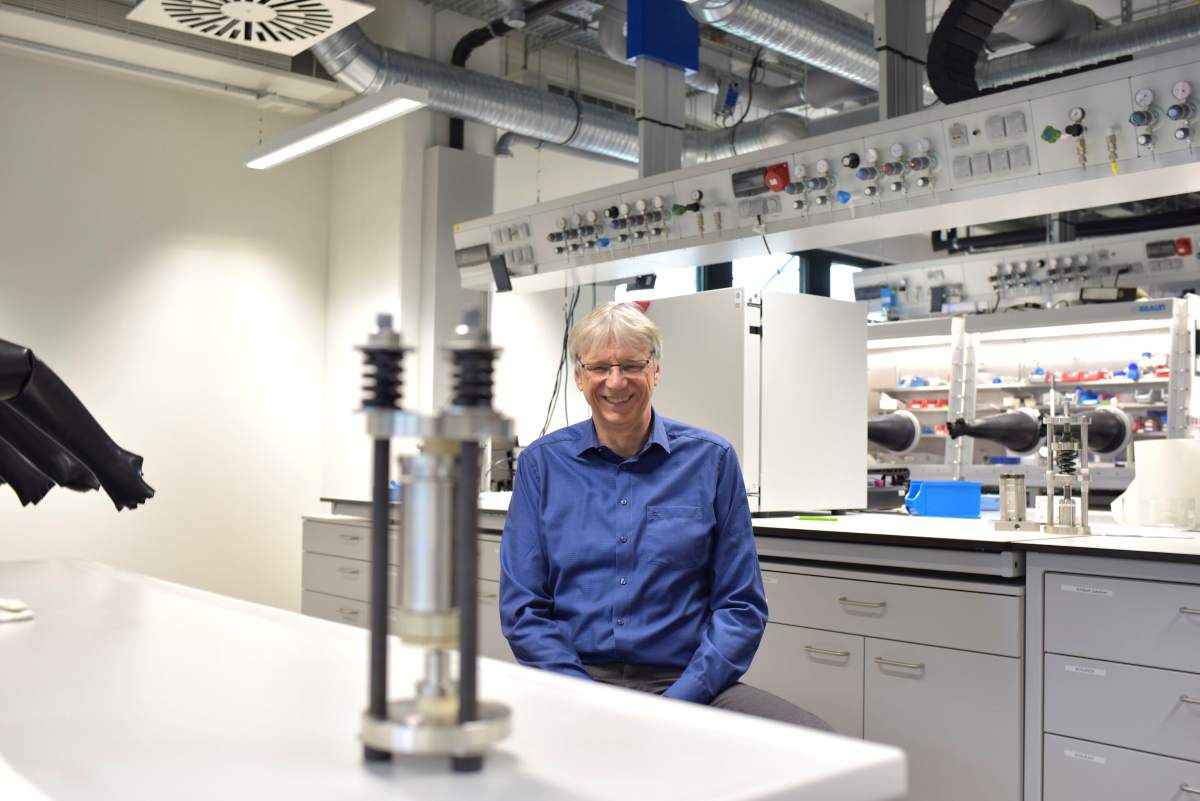

La gente sube porque quiere. Eso hace. Primero en línea y después amuchada en un ascensor. Son adultos, son jóvenes, son niños. Un piso, otro, cada vez más rápido, hasta que no se siente, hasta llegar al destino indicado a trescientos metros del suelo. Entonces baja y vuelve a juntarse pero ahora en un punto específico de ese nuevo sitio, el piso 62, un lugar redondo con una confitería en el centro. Todos hacen lo mismo: esperan. Son las 20.52 y lo que tiene que pasar está a punto de hacerlo: el sol.

Nunca aplaudí al piloto cuando aterriza el avión. Sé que mucha gente lo hace, pero yo no porque una de mis condenas es ser una mujer muy lógica y si aplaudiera al piloto, entonces debería aplaudir a cada una de las personas que hacen bien su trabajo y quién sabe, quizá pasaría horas aplaudiendo y no podría lo demás. Así que cuando el piloto aterriza y la gente del fondo, porque el sonido llega del fondo, comienza a chocar las palmas para reconocerlo yo me quedo quieta. Convencida. Pero ese día no pude. Me rompí.

Éramos casi cien las personas que esperábamos a que el sol hiciera lo suyo en ese atardecer de enero en una ciudad que no es esta y cuando lo hizo, cuando desapareció lento entre la Cordillera y dejó que llegara la noche, o mientras tanto, en ese tramo que parece haber quedado sin nombre, primero se escucharon los clics de las cámaras de fotos y luego un gran silencio macizo que se astilló en segundos por las palmas frente a esto que es cosa de todos los días porque todos los días el sol hace lo mismo. Yo aplaudí porque no pude elegir, fue un impulso, y también, aunque creo que lo entendí después, porque para mi cabeza ese sí era un buen aplauso.

Hasta allí llegué con el ascensor. Hasta esta conclusión: hay que aplaudir más a la naturaleza. Aunque no nos escuche o la haga sin saberlo. Aunque no aplaudamos de hecho pero por lo menos lo pensemos. Hay que aplaudir metafóricamente hablando o hay que aplaudir con la mirada.

Hay que aplaudir al mar, que no se ve siempre pero que de pronto, cuando alguien se acerca, abre el telón y muestra lo que tiene: los azules, los reflejos, el fondo, las olas, la espuma por el golpe del agua contra las piedras, el sonido rasposo como una canción de cuna para todas las edades. Hay que aplaudir a las montañas por su elegancia. A cada una, a las que están en el sur, que en otoño inventan colores, ese marrón que solo se ve allí, los verdes, el gris, el rojo, las partes anaranjadas. Hay que aplaudir al fuego, sus llamas respingadas, hay que aplaudirlo por el calor, por todo lo que se puede llevar, por el consuelo, por la luz que da cuando lo que se ve es nada. Hay que aplaudir a la tierra, que responde sin chistar. Hay que aplaudirla por lo que crece, por dejarse pisar, por las flores, por los caminos, porque cuando está húmeda es bien mullida y ensucia y las manchas enseñan. Hay que aplaudir a la lluvia, cuando es copiosa. La lluvia constante que de tanta hace pensar que alguien puede agarrarla. La lluvia que limpia, que llena de agua transparente, la lluvia que refresca y dice que se puede empezar de nuevo, de seco. Hay que aplaudir a los árboles por lo que hacen cada día y por lo que hacen en cada estación. Hay que aplaudirlos porque son verdes tupidos y después amarillos y después se quedan vacíos y cuando parecen ya no tener fuerza ni espacio comienzan de nuevo, como si no existiera el pasado. Hay que aplaudir a la brisa, dulce, que levanta las hojas del suelo o lleva lo que sea de un lado a otro. La brisa con perfume, la que se siente en primavera, la que desacomoda el pelo pero imperceptible.

Hay que aplaudir a la luna, hay que aplaudir al cielo, hay que aplaudir al viento. Hay que aplaudir aunque no se vea, aunque del todo no comprendamos, hay que aplaudir y ya, sin más.