Benedetta Tagliabue, arquitecta: "La auténtica sostenibilidad es transformar sin destruir"

La arquitecta pone a debate el uso invisible del agua en los procesos constructivos e invita a cuestionar la huella hídrica que deja cualquier proceso en una de las instalaciones centrales de la Bienal de Arquitectura de VeneciaBrutalismo: de la funcionalidad y el antilujo a la fiebre estética por el hormigón La arquitectura contemporánea se debate desde hace años por conciliar la creatividad con la sostenibilidad y aportar nuevas ideas estéticas y formales que huyan del azar y la frivolidad. Ante el desafío urgente de poner la arquitectura al servicio de la crisis climática y de las emergencias sociales, la Bienal de Arquitectura de Venecia 2025 se presenta como un espacio de reflexión, crítica y transformación bajo el lema Intelligens. Natural. Artificial. Collective“, propuesto por Carlo Ratti, el comisario de esta XIXª Exposición Internacional de Arquitectura. La arquitecta Benedetta Tagliabue, directora del estudio barcelonés Miralles Tagliabue EMBT, ha ideado la exposición central en el Arsenale con la instalación The Architecture of Virtual Water. Construida con materiales reciclables y proyectada desde la circularidad y el reaprovechamiento de sus elementos, podrá visitarse en la Bienal del 10 de mayo al 23 de noviembre de 2025. La instalación pone en el centro del debate el uso invisible del agua en los procesos constructivos e invita al visitante a percibir los recursos ocultos y a cuestionar la huella hídrica que deja cualquier proceso que tenga que ver con arquitectura. El espacio, concebido con el mínimo uso de materiales y casi sin residuos, se construye principalmente con papel de filtro reutilizado. En su interior, la experiencia inmersiva, que puede acoger a un grupo de una docena de personas, combina videoarte proyectado sobre las paredes de papel, música electrónica muy tenue y cojines en el suelo para ofrecer un momento de descanso en medio de una atmósfera relajante que evoca las profundidades marinas. Pese a que el pabellón The Architecture of Virtual Water pretende ser un templo de paz y reflexión, el bullicio exterior traspasa la frágil delgadez de la envolvente. La entrevista se interrumpe varias veces por la intromisión de nombres destacados como el Premio Pritzker Alejandro Aravena, la prestigiosa arquitecta india Anupama Kundoo y otras eminencias del sector. Todos quieren saludar a Tagliabue, una de las arquitectas más famosas del panorama internacional actual. Su instalación pone el foco en el agua como recurso para la arquitectura e introduce el concepto del “agua virtual”. ¿Qué significa? Cuando hablamos de “agua virtual” nos referimos al agua que se utiliza de forma indirecta en la producción de materiales y procesos de construcción, aunque no la veamos. Está presente en todo, en la fabricación del cemento, del acero o de los ladrillos. Esta instalación nace de una preocupación urgente: ¿cómo seguir construyendo sin agotar los recursos naturales que nos sostienen? Queremos hacer visible esa agua invisible, para que tomemos conciencia y podamos pensar y diseñar de otra manera, con más responsabilidad ambiental. Hace poco trascendió que ChatGPT consumía una cantidad ingente de agua. Saber que la inteligencia artificial, algo que parece tan abstracto, consume agua, es muy importante. Es un producto que necesita agua, y cuando interactuamos con ella —cuando la usamos— estamos contribuyendo a un consumo que, en lugar de ir destinado a otras cosas, se dirige allí. Tomar conciencia de esto es fundamental. En nuestra instalación, se proyectan palabras que narran pequeñas historias sobre el agua, incluso la que llevamos dentro del cuerpo. Es importante recordar que, aunque los huesos parezcan estructuras sólidas, contienen aproximadamente un 30 % de agua. Además de conformar gran parte de nuestro propio cuerpo, el agua está presente en todos los productos que consumimos. No somos conscientes de la cantidad de agua que requiere un bistec que quizás viene desde Argentina, la ropa que llevamos o una simple taza de café. Existe un movimiento de agua invisible, que viaja desde lugares donde este recurso es escaso. Y eso nos lleva a una paradoja: hay zonas donde falta agua para los cultivos, y sin embargo nosotros seguimos consumiendo sin ser conscientes del impacto. La instalación quiere precisamente despertar esa conciencia: que comprendamos cómo el agua, aunque no siempre la veamos, está presente en todo lo que nos rodea.

La arquitecta pone a debate el uso invisible del agua en los procesos constructivos e invita a cuestionar la huella hídrica que deja cualquier proceso en una de las instalaciones centrales de la Bienal de Arquitectura de Venecia

Brutalismo: de la funcionalidad y el antilujo a la fiebre estética por el hormigón

La arquitectura contemporánea se debate desde hace años por conciliar la creatividad con la sostenibilidad y aportar nuevas ideas estéticas y formales que huyan del azar y la frivolidad. Ante el desafío urgente de poner la arquitectura al servicio de la crisis climática y de las emergencias sociales, la Bienal de Arquitectura de Venecia 2025 se presenta como un espacio de reflexión, crítica y transformación bajo el lema Intelligens. Natural. Artificial. Collective“, propuesto por Carlo Ratti, el comisario de esta XIXª Exposición Internacional de Arquitectura.

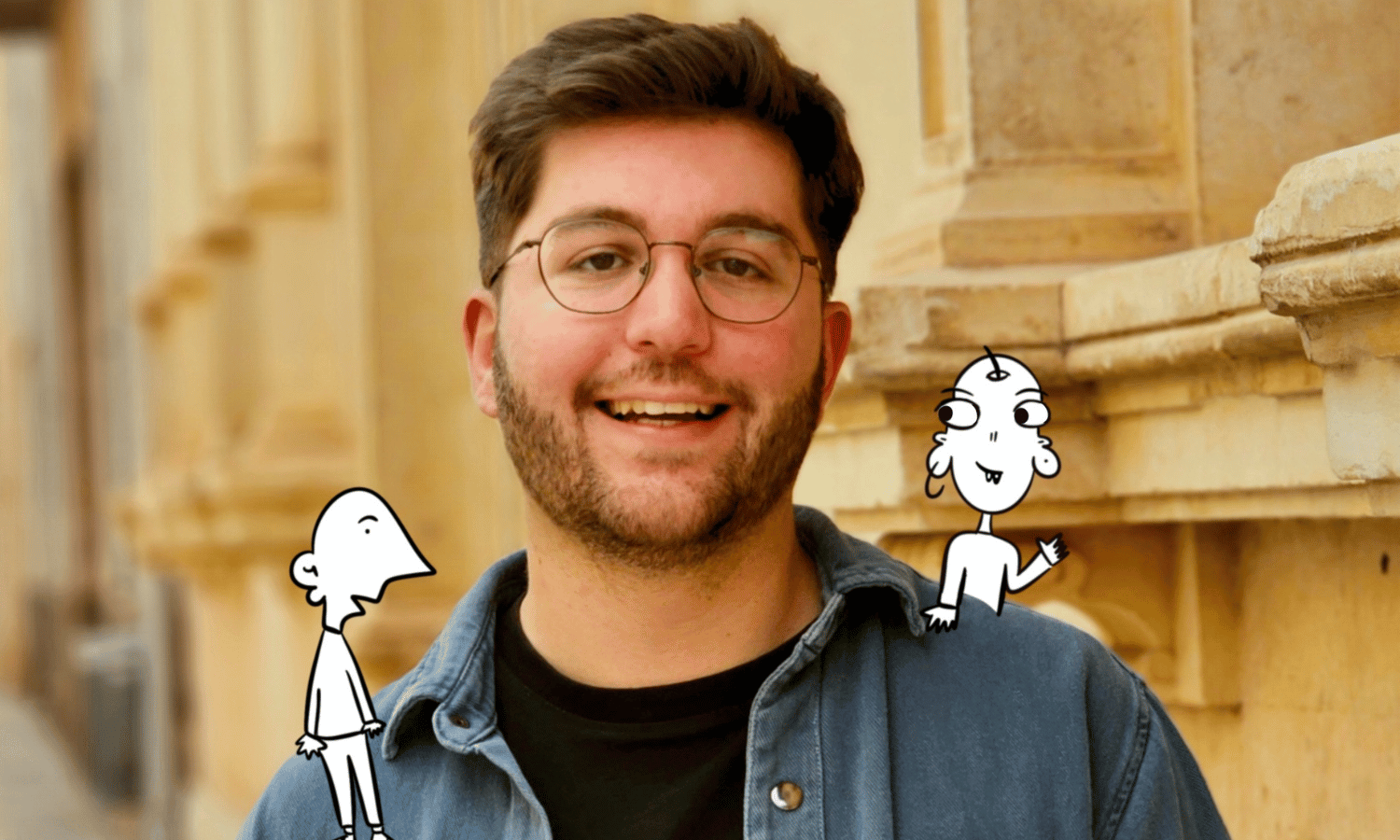

La arquitecta Benedetta Tagliabue, directora del estudio barcelonés Miralles Tagliabue EMBT, ha ideado la exposición central en el Arsenale con la instalación The Architecture of Virtual Water. Construida con materiales reciclables y proyectada desde la circularidad y el reaprovechamiento de sus elementos, podrá visitarse en la Bienal del 10 de mayo al 23 de noviembre de 2025. La instalación pone en el centro del debate el uso invisible del agua en los procesos constructivos e invita al visitante a percibir los recursos ocultos y a cuestionar la huella hídrica que deja cualquier proceso que tenga que ver con arquitectura.

El espacio, concebido con el mínimo uso de materiales y casi sin residuos, se construye principalmente con papel de filtro reutilizado. En su interior, la experiencia inmersiva, que puede acoger a un grupo de una docena de personas, combina videoarte proyectado sobre las paredes de papel, música electrónica muy tenue y cojines en el suelo para ofrecer un momento de descanso en medio de una atmósfera relajante que evoca las profundidades marinas.

Pese a que el pabellón The Architecture of Virtual Water pretende ser un templo de paz y reflexión, el bullicio exterior traspasa la frágil delgadez de la envolvente. La entrevista se interrumpe varias veces por la intromisión de nombres destacados como el Premio Pritzker Alejandro Aravena, la prestigiosa arquitecta india Anupama Kundoo y otras eminencias del sector. Todos quieren saludar a Tagliabue, una de las arquitectas más famosas del panorama internacional actual.

Su instalación pone el foco en el agua como recurso para la arquitectura e introduce el concepto del “agua virtual”. ¿Qué significa?

Cuando hablamos de “agua virtual” nos referimos al agua que se utiliza de forma indirecta en la producción de materiales y procesos de construcción, aunque no la veamos. Está presente en todo, en la fabricación del cemento, del acero o de los ladrillos. Esta instalación nace de una preocupación urgente: ¿cómo seguir construyendo sin agotar los recursos naturales que nos sostienen? Queremos hacer visible esa agua invisible, para que tomemos conciencia y podamos pensar y diseñar de otra manera, con más responsabilidad ambiental.

Hace poco trascendió que ChatGPT consumía una cantidad ingente de agua.

Saber que la inteligencia artificial, algo que parece tan abstracto, consume agua, es muy importante. Es un producto que necesita agua, y cuando interactuamos con ella —cuando la usamos— estamos contribuyendo a un consumo que, en lugar de ir destinado a otras cosas, se dirige allí. Tomar conciencia de esto es fundamental.

En nuestra instalación, se proyectan palabras que narran pequeñas historias sobre el agua, incluso la que llevamos dentro del cuerpo. Es importante recordar que, aunque los huesos parezcan estructuras sólidas, contienen aproximadamente un 30 % de agua. Además de conformar gran parte de nuestro propio cuerpo, el agua está presente en todos los productos que consumimos. No somos conscientes de la cantidad de agua que requiere un bistec que quizás viene desde Argentina, la ropa que llevamos o una simple taza de café. Existe un movimiento de agua invisible, que viaja desde lugares donde este recurso es escaso. Y eso nos lleva a una paradoja: hay zonas donde falta agua para los cultivos, y sin embargo nosotros seguimos consumiendo sin ser conscientes del impacto.

La instalación quiere precisamente despertar esa conciencia: que comprendamos cómo el agua, aunque no siempre la veamos, está presente en todo lo que nos rodea.

Han apostado por materiales reciclables y de bajo impacto, como el papel de filtro. ¿Cómo fue el proceso de selección y el trabajo con estos materiales tan poco habituales en arquitectura?

Me fascina el papel, y desde hace tiempo tenía el deseo de construir con él. Siempre me ha atraído esa idea de hacer arquitectura con materiales ligeros, como también me ocurre con los tejidos. Recuerdo, por ejemplo, el pabellón de España en la Expo de Shanghái en 2010, que entrelazamos ramas con la técnica del mimbre. Fue una experiencia muy especial.

Esta vez, la Bienal nos ofrecía una oportunidad parecida: nos pedían, casi como un manifiesto, que no dejáramos residuos, que evitáramos generar basura una vez finalizada la exposición. Esa premisa nos impulsó a crear algo realmente ligero y sostenible. Volví a la idea del papel, que me encanta por su levedad y su potencial expresivo. Tuvimos además la suerte de contar con un amigo que tiene una fábrica de filtros cerca de Igualada y nos regaló un papel destinado al descarte. A partir de ese material, que ya tenía una segunda vida, pudimos hacer algo nuevo para nosotros: una especie de experimento, casi como si fuera una arquitectura de origami.

Queremos concienciar de la cantidad de agua invisible que nos rodea para diseñar con más responsabilidad ambiental

La instalación está concebida como una estructura efímera y desmontable ¿Qué valor tiene hoy en día la impermanencia en arquitectura?

En esta edición de la Bienal se han dado muchas respuestas distintas a la propuesta del comisario. Por ejemplo, aunque aún no he podido visitarlo, imagino que el pabellón del Vaticano encarna una actitud muy distinta: intervenir en un espacio real y convertir esa acción, la construcción o la reparación, en la exposición misma. Esa idea me parece fascinante. Incluso mi hija, Caterina Miralles, que también ha sido seleccionada este año con un proyecto propio, ha optado por no construir nada. Ha preferido hacer un documental sobre la laguna de Venecia. En su instalación solo hay dos pantallas y unos cojines reciclados, reutilizados de otros espacios, para dejar claro que su propuesta no implica gasto material. Me parece una postura muy coherente.

Su proyecto sí incluye un espacio físico.

Sentíamos que era fundamental crear un espacio físico donde todos los conceptos que queremos compartir como el agua invisible, el consumo oculto de recursos o la conciencia ambiental pudieran experimentarse. Por eso hemos concebido un entorno contemplativo, casi artístico. Hay una música creada especialmente, siguiendo las líneas del proyecto, y proyecciones que dialogan con ella y con el espectador. También hay cojines, porque creemos que es importante poder detenerse, descansar, reflexionar.

Esta es nuestra forma de transmitir el mensaje: no solo con palabras o paneles explicativos, sino a través de una experiencia física y sensorial, en varios niveles. Ayer, por ejemplo, un visitante me abrazó al salir. Resultó ser el director del Museo de Arquitectura de Copenhague. Me dijo que, para él, el futuro de las exposiciones de arquitectura está precisamente en este tipo de experiencias inmersivas, que te invitan a entrar en un estado de atención y calma. Y es desde ahí —desde esa inmersión— donde realmente se puede aprender.

Este tipo de propuestas para casos aislados como una Bienal, ¿tienen luego continuidad en su trabajo en el estudio?

Para nosotros, estos experimentos efímeros, como los que se dan en una Bienal, funcionan casi como ensayos generales. Son una especie de gran maqueta a escala real que nos permite explorar nuevas técnicas, descubrir materiales y tomar decisiones que después aplicamos en proyectos más permanentes. Es una forma muy valiosa de aprendizaje, que sí tiene continuidad en nuestro trabajo cotidiano en el estudio.

Para esta instalación habéis colaborado con el investigador Jampel Dell’Angelo para desarrollar el concepto y con Yeshi Silvano Namkhai para la creación del espacio sonoro. ¿En qué han consistido estas colaboraciones?

La colaboración con Jampel Dell’Angelo comenzó antes de la Bienal, con el proyecto Waterspace, que estamos llevando a cabo en Barcelona. Se trata de una plataforma de debate, casi un festival, centrado en los conflictos vinculados con el agua. Con él dimos forma al concepto inicial de la instalación y presentamos una propuesta para que nos seleccionaran. Así nació esta idea compartida: una instalación que diera visibilidad a las problemáticas del agua, algo que ambos sentimos como una urgencia.

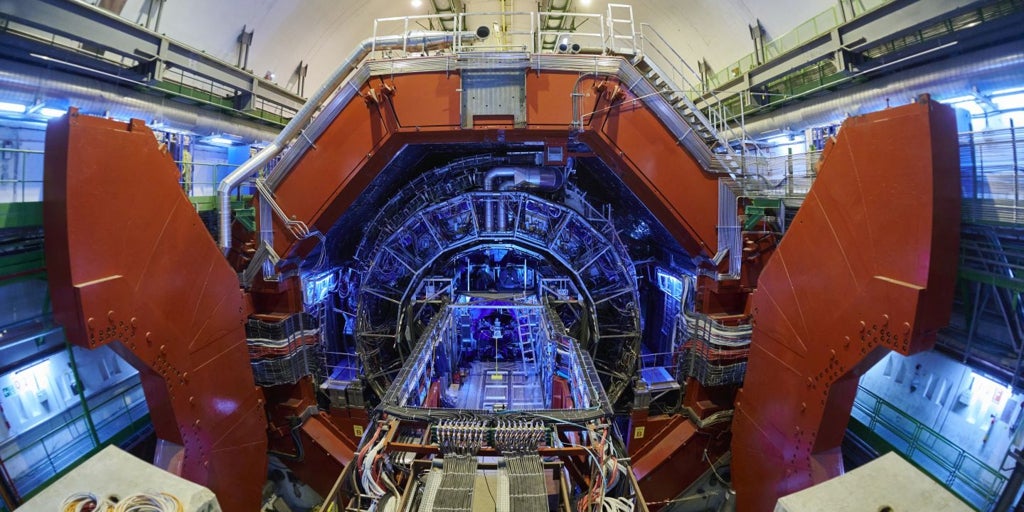

A partir de ahí, involucramos a otros colaboradores, entre ellos Yeshi Silvano Namkhai, amigo nuestro y músico con una sensibilidad especial. Él ha creado el espacio sonoro de la instalación a partir de una composición acusmática, es decir, una música que no se produce en directo y cuya fuente sonora no es visible. Trabajó con sonidos electrónicos, pero de una manera muy particular: hizo una catalogación de microorganismos presentes en el agua, les asignó parámetros y, a partir de ellos, compuso una obra sonora que traduce este universo invisible que simula los sonidos de distintas formas de agua.

El término “acusmático”, por cierto, viene de la escuela de Pitágoras: él enseñaba detrás de un velo, convencido de que las palabras y los sonidos, cuando no ves su origen, tienen un impacto más profundo. Esa idea nos pareció bellísima, y muy acorde con el espíritu de esta instalación: hacer perceptible lo que normalmente permanece oculto.

Después de Venecia, la exposición viajará a Barcelona, ¿cómo prevé que evolucione la propuesta en un nuevo contexto y con la participación local?

Creo que en Barcelona la propuesta encajará muy bien, especialmente porque Roca —nuestro colaborador— ya tiene un discurso muy comprometido con la conciencia del agua. Están profundamente implicados en estas cuestiones, y lo he podido ver de cerca: están desarrollando, por ejemplo, váteres que consumen la mínima cantidad de agua posible e incluso trabajan con la idea de que, en el futuro, quizás haya soluciones que no consuman agua en absoluto.

Este pabellón se alinea perfectamente con su visión. Es probable que, al trasladarlo a Barcelona, tengamos que actualizar o adaptar algunos de los conceptos. Siempre que una instalación cambia de contexto, hay que reformularla ligeramente para que dialogue con su nuevo entorno.

En esta Bienal, EMBT también participa en los pabellones de Italia y de Albania. ¿Cuál es su papel en cada caso?

Se muestran proyectos reales que estamos desarrollando en ambos países. En el caso de Italia, presentamos un proyecto de regeneración urbana y renaturalización en Rimini, específicamente del Lungomare, que está transformando una antigua carretera de carga y descarga en un paseo marítimo que conecta la ciudad con el mar. Este proyecto no es solo una propuesta conceptual, sino una intervención real que está ya en proceso de ejecución. Nos complace mucho trabajar en un proyecto que no solo transforma un espacio, sino que también mejora la relación de la ciudad con su entorno natural, creando un espacio público que antes no existía.

En Albania, trabajamos en un contexto muy diferente. El país, tras años de dictadura, está buscando recuperar su identidad arquitectónica y cultural. El primer ministro nos invitó a participar en varios proyectos, ya que cree firmemente en el poder de la arquitectura para regenerar y revalorizar el país. Hay muchos promotores que están llevando a cabo proyectos de desarrollo, y los arquitectos que participamos debemos asegurarnos de que estas iniciativas se realicen de manera adecuada, sin dañar las costas, los entornos naturales o los paisajes impresionantes que aún existen en la región. Es fundamental promover una arquitectura más sostenible y respetuosa con el ambiente, evitando caer en los errores de proyectos anteriores que han destruido estos valiosos recursos.

También estamos trabajando en la transformación de algunas villas que pertenecían al antiguo dictador. Resulta estimulante saber que estamos interviniendo en un pasado muy repudiado, y que, al mismo tiempo, podemos darle un giro, transformarlo en algo positivo. No se trata de borrar lo que fue, sino de encontrar una forma de reinterpretarlo y darle un nuevo significado, respetando la preexistencia mientras se propone un futuro.

La renaturalización urbana y la reinterpretación del patrimonio serán claves en la arquitectura europea del futuro

El lema de esta bienal es Intelligens. Natural. Artificial. Collective. ¿Cómo encaja su propuesta dentro de estos términos?

La inteligencia está relacionada con la capacidad de responder adecuadamente a las circunstancias. Los temas de lo natural, lo artificial y lo colectivo son todos de gran interés para mí, y en este proyecto no creo que estemos respondiendo únicamente a uno de ellos, sino a todos en conjunto. Por ejemplo, tratamos el concepto de “agua virtual” como algo que tiene un impacto en la sociedad, y también abordamos la inteligencia artificial, un tema inevitable en este contexto. Al mismo tiempo, esta propuesta se contrasta con el mundo de la artesanía y la manualidad, que están muy presentes en Venecia y no queremos abandonar.

Estamos una ciudad como Venecia, donde no hay ni un solo metro cuadrado disponible para construir algo nuevo. ¿Cuál es el papel de los arquitectos ante esta realidad?

Estudié la carrera de arquitectura en Venecia y tuve un profesor fabuloso, Manfredo Tafuri, uno de los más prestigiosos críticos e historiadores de la arquitectura de las últimas décadas. Tafuri nos explicaba como en el año 1500, durante el Renacimiento, Venecia ya era una ciudad extremadamente conservadora donde era muy complicado levantar un edificio de nueva planta. Palladio o Sansovino se encontraron con grandes dificultades para construir en Venecia y tuvieron que adaptarse a las exigencias locales.

Venecia ha defendido históricamente con uñas y dientes su tejido urbano y su patrimonio tan preciados. Esta actitud la están tomando ahora las ciudades europeas que ven amenazados sus cascos antiguos. Para preservarlos, tendrán que revalorizarlos dándoles la vuelta, cambiándolos, transformándolos para la vida actual sin alterar sus cualidades patrimoniales. Esa es la auténtica sostenibilidad. La regeneración urbana, la renaturalización y la reinterpretación del patrimonio histórico serán los ejes fundamentales del trabajo de los arquitectos en Europa en los próximos años.