Amadeus o el sufrimiento por la virtud ajena

Dónde está la justicia si el don sagrado no es el premio al que trabaja con ardor y generosidad? Algo así recitaba en su monólogo el personaje de Salieri en los versos que Alexander Pushkin escribió en su pieza para teatro, una breve tragedia de 1832 que tiempo más tarde, a fines del siglo XIX, el compositor Nikolai Rimsky-Korsakov tomó de manera literal como libreto para una ópera en dos actos, iniciando una cadena que a lo largo de los siglos perpetuó la más injusta leyenda en la historia de la música: la muerte de Mozart a manos de Salieri.Partiendo de aquel texto original en el que poeta ruso conjugaba con verosimilitud una serie de evidencias malentendidas (la muerte de Mozart en plena juventud, el Requiem encargado en secreto por un hombre misterioso de máscara y capa negra, la mención a su esposa Constanze de que dicha composición lo estaba matando como una ponzoña, la ceguera y el final de Salieri internado en un hospital vienés), la invención fue erigiéndose con visos de verdad. Luego, la pieza teatral devenida guion cinematográfico del dramaturgo inglés Peter Shaffer en 1979 y finalmente en 1984, la obra maestra que desde el séptimo arte terminó por catapultar la inventada fama del músico envenenando al prodigio –su rival–, como el más envidioso de los hombres en la faz de la tierra: Amadeus de Milos Forman. En el ambiente clásico se ha difundido una cierta antipatía hacia el film. No sólo por la falsedad en que se funda la trama sino también por la imagen parodiada con que presenta al genio salzburgués en el estruendo de sus risas, su sentido del humor, su coquetería y vulgaridad, tal vez exagerada pero forzosamente necesaria para comprender al protagonista cuando duda de su fe en Dios –¿dónde está la justicia si la genialidad inmortal ilumina la razón de un hombre ordinario?–.Sin embargo, lo he visto con otros ojos revisando en días pasados la programación de la ciudad. Por la famosa Sinfonía nº 40 “La Grande” con la Orquesta Estable del Colón en el Teatro Coliseo, pero sobre todo por el arte sacro, la Misa de Coronación y las Vísperas solemnes de confesor con el Coro Polifónico en el Palacio Libertad, me vi tentada de volver a la apasionante escena de Forman sobre el Requiem, una de las tantas obras religiosas, de las varias decenas de piezas que Mozart escribió para la liturgia católica, la misa que creyó estar componiendo para su propio funeral. Por un lado, lo indudable de aquel momento: el año 1791 mientras ocupaba un puesto no remunerado como Kapellmeister suplente en la Catedral de Viena, la música inconclusa, la agonía, la enfermedad, el delirio y la sugestión, el rincón donde trabajaba con desasosiego en la última de sus obras. Por el otro, la superposición con lo irreal: la marcha del carruaje en la oscuridad, la presencia de Salieri recitando los versos latinos como copista del Confutatis Maledictis –el número de los condenados a las llamas que no se extinguen en el infierno– y el diálogo acerca de la eternidad que corona el valor de la escena. De modo que, renunciando al rigor histórico para cederle paso a la fantasía que, en las tres horas que dura el film, florece en los momentos más brillantes de la música y la compasión, Amadeus resulta maravilloso en varios sentidos. Ganador del Oscar a la mejor película, mejor director, mejor guion y sobre todo mejor actor para Murray Abraham por su magnífica interpretación, conmovedora hasta las lágrimas como el viejo Salieri.¿Pero dónde está la justicia? se preguntaba finalmente y seguirá preguntándose aquel personaje de Pushkin en la esencia más profunda del drama, sufriendo hasta lo indecible de cara a la virtud, la belleza, la humanidad que trasunta el arte de Mozart. Ciertamente no en la imagen que ha cristalizado su nombre, el nombre de Antonio Salieri como metáfora del resentimiento, la insignificancia, la intrascendencia, la envidia y la mediocridad.

Dónde está la justicia si el don sagrado no es el premio al que trabaja con ardor y generosidad? Algo así recitaba en su monólogo el personaje de Salieri en los versos que Alexander Pushkin escribió en su pieza para teatro, una breve tragedia de 1832 que tiempo más tarde, a fines del siglo XIX, el compositor Nikolai Rimsky-Korsakov tomó de manera literal como libreto para una ópera en dos actos, iniciando una cadena que a lo largo de los siglos perpetuó la más injusta leyenda en la historia de la música: la muerte de Mozart a manos de Salieri.

Partiendo de aquel texto original en el que poeta ruso conjugaba con verosimilitud una serie de evidencias malentendidas (la muerte de Mozart en plena juventud, el Requiem encargado en secreto por un hombre misterioso de máscara y capa negra, la mención a su esposa Constanze de que dicha composición lo estaba matando como una ponzoña, la ceguera y el final de Salieri internado en un hospital vienés), la invención fue erigiéndose con visos de verdad. Luego, la pieza teatral devenida guion cinematográfico del dramaturgo inglés Peter Shaffer en 1979 y finalmente en 1984, la obra maestra que desde el séptimo arte terminó por catapultar la inventada fama del músico envenenando al prodigio –su rival–, como el más envidioso de los hombres en la faz de la tierra: Amadeus de Milos Forman.

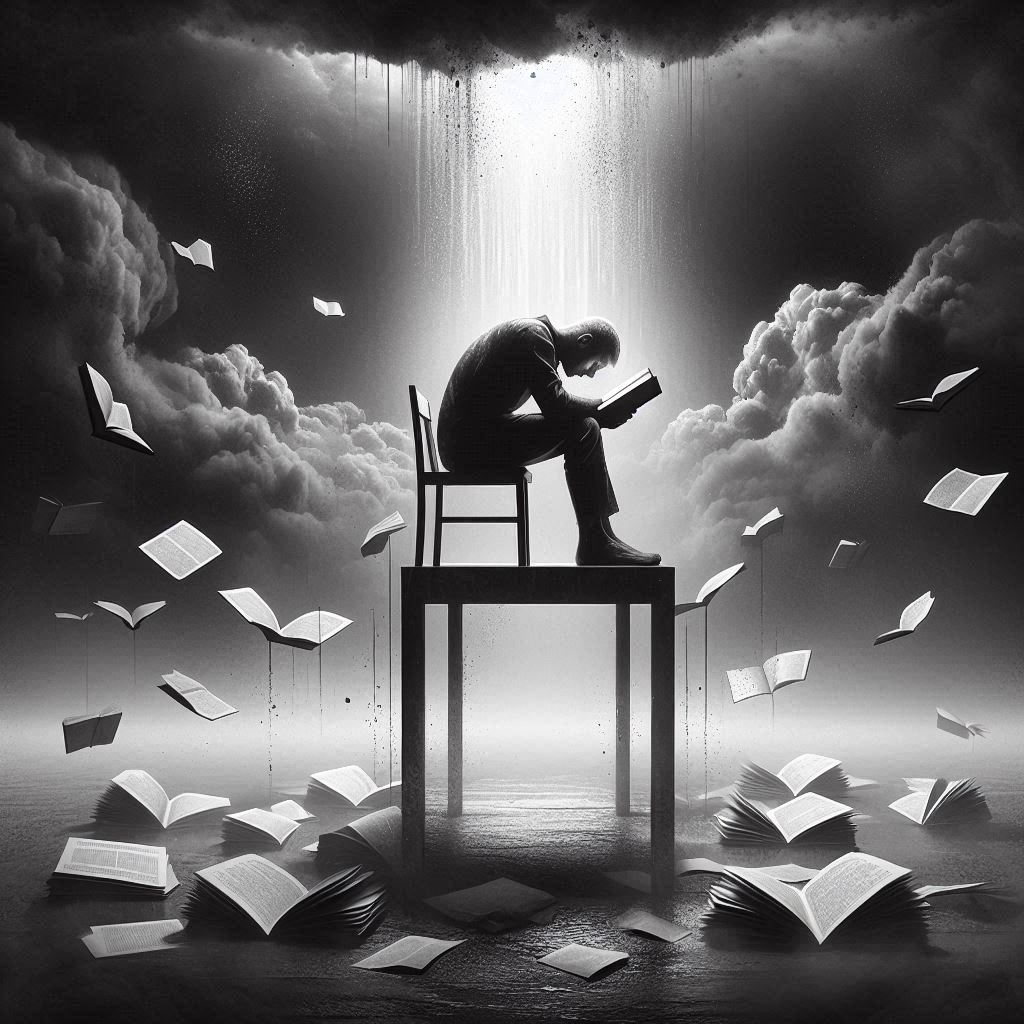

En el ambiente clásico se ha difundido una cierta antipatía hacia el film. No sólo por la falsedad en que se funda la trama sino también por la imagen parodiada con que presenta al genio salzburgués en el estruendo de sus risas, su sentido del humor, su coquetería y vulgaridad, tal vez exagerada pero forzosamente necesaria para comprender al protagonista cuando duda de su fe en Dios –¿dónde está la justicia si la genialidad inmortal ilumina la razón de un hombre ordinario?–.

Sin embargo, lo he visto con otros ojos revisando en días pasados la programación de la ciudad. Por la famosa Sinfonía nº 40 “La Grande” con la Orquesta Estable del Colón en el Teatro Coliseo, pero sobre todo por el arte sacro, la Misa de Coronación y las Vísperas solemnes de confesor con el Coro Polifónico en el Palacio Libertad, me vi tentada de volver a la apasionante escena de Forman sobre el Requiem, una de las tantas obras religiosas, de las varias decenas de piezas que Mozart escribió para la liturgia católica, la misa que creyó estar componiendo para su propio funeral.

Por un lado, lo indudable de aquel momento: el año 1791 mientras ocupaba un puesto no remunerado como Kapellmeister suplente en la Catedral de Viena, la música inconclusa, la agonía, la enfermedad, el delirio y la sugestión, el rincón donde trabajaba con desasosiego en la última de sus obras. Por el otro, la superposición con lo irreal: la marcha del carruaje en la oscuridad, la presencia de Salieri recitando los versos latinos como copista del Confutatis Maledictis –el número de los condenados a las llamas que no se extinguen en el infierno– y el diálogo acerca de la eternidad que corona el valor de la escena. De modo que, renunciando al rigor histórico para cederle paso a la fantasía que, en las tres horas que dura el film, florece en los momentos más brillantes de la música y la compasión, Amadeus resulta maravilloso en varios sentidos. Ganador del Oscar a la mejor película, mejor director, mejor guion y sobre todo mejor actor para Murray Abraham por su magnífica interpretación, conmovedora hasta las lágrimas como el viejo Salieri.

¿Pero dónde está la justicia? se preguntaba finalmente y seguirá preguntándose aquel personaje de Pushkin en la esencia más profunda del drama, sufriendo hasta lo indecible de cara a la virtud, la belleza, la humanidad que trasunta el arte de Mozart. Ciertamente no en la imagen que ha cristalizado su nombre, el nombre de Antonio Salieri como metáfora del resentimiento, la insignificancia, la intrascendencia, la envidia y la mediocridad.