Kriminalgeschichte: Buchdeckel aus Menschenhaut – das grausige Erbe des Mörders William Corder

Der verurteilte Frauenmörder William Corder wurde 1828 hingerichtet. Ein Chirurg zog seine Haut ab – und band damit zwei Bücher ein. Heute sind sie umstrittene Ausstellungsstücke

Der verurteilte Frauenmörder William Corder wurde 1828 hingerichtet. Ein Chirurg zog seine Haut ab – und band damit zwei Bücher ein. Heute sind sie umstrittene Ausstellungsstücke

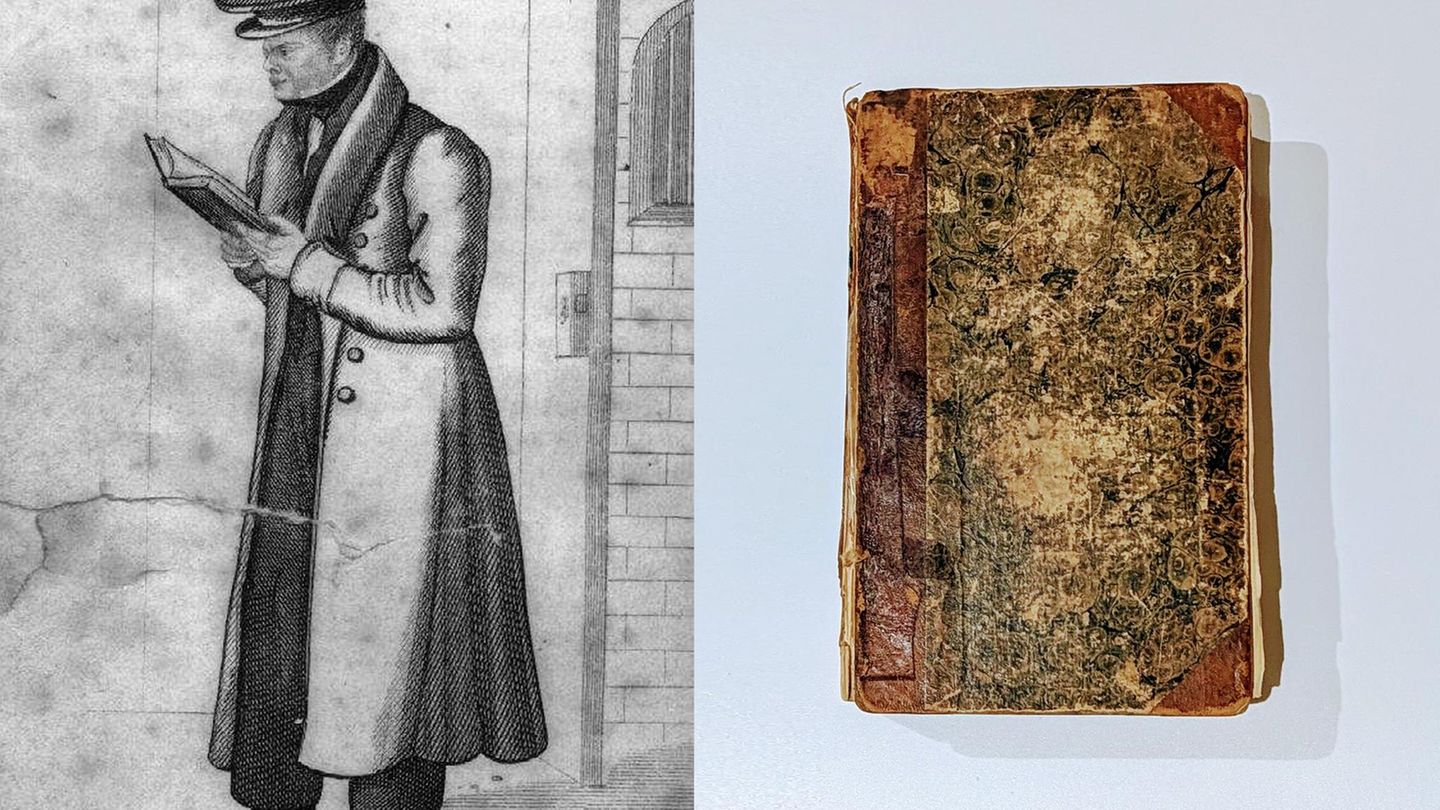

In diesem Buch steckt ein verurteilter Mörder – im wahrsten Sinne: Der "Prozess gegen W. Corder", so der Titel aus dem Jahr 1828, beschreibt nicht nur einen historischen Kriminalfall, sondern enthält auch Teile des Mannes, der für das Verbrechen hingerichtet wurde. Denn der Einband besteht aus der Haut des zum Tode Verurteilten William Corder.

Das Buch befindet sich seit 1933 im Besitz des Moyse’s Hall Museums in der Stadt Bury St. Edmunds im Osten Englands. Dort haben Mitarbeitende in einem Regal nun zufällig ein zweites Buch mit einem Einband aus Menschenhaut entdeckt – wahrscheinlich ebenfalls aus William Corders Überresten. Auch dieses Werk schildert den Prozess gegen den Verbrecher. Doch warum nur wurde dessen Haut zu Einbänden verarbeitet?

Leiche im Boden verscharrt

William Corder, so viel steht fest, wurde um 1803 in eine Bauernfamilie hineingeboren, die ausgedehnte Flächen in dem Dorf Polstead bewirtschaftete. Mit Anfang 20 haftete ihm der zweifelhafte Ruf eines Betrügers an, bei Frauen dagegen war der junge Mann – charmant und gutaussehend – beliebt. Er hatte ein Verhältnis mit der zwei Jahre älteren Maria Marten, deren Vater versuchte, die Familie über die Runden zu halten, indem er Maulwürfe fing. Corder und Marten bekamen ein uneheliches Kind, das allerdings früh verstarb.

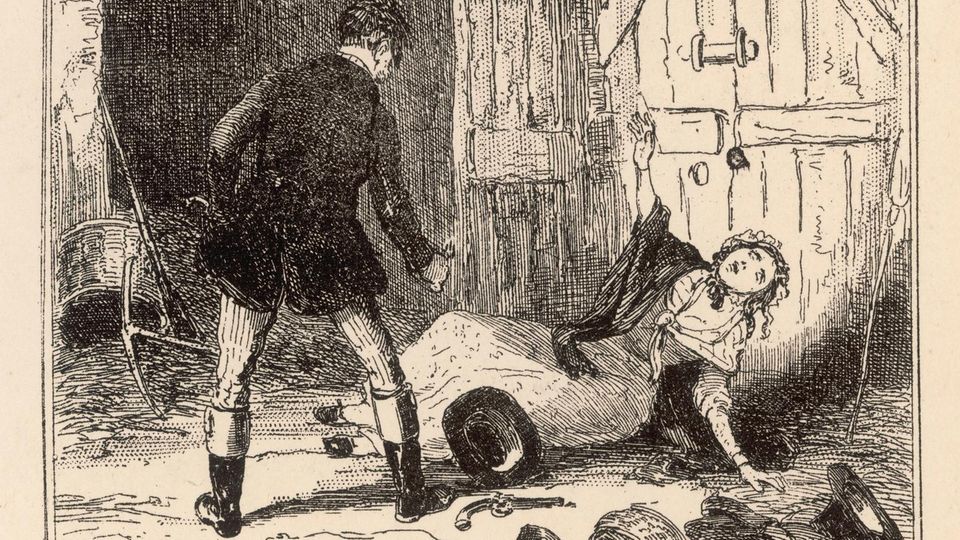

Der Bauernsohn versprach Marten, Maria zu heiraten – und wollte mit ihr durchbrennen. Deshalb verabredete Corder sich an einem Maitag im Jahr 1827 mit ihr auf seinem Hofgelände an der "Red Barn" ("Rote Scheune"), deren Dach teils mit roten Ziegeln gedeckt war. Von hier aus wollte das Paar in eine neue, bessere Zukunft aufbrechen.

© Gemini

Tatsächlich verschwanden die beiden aus Polstead. Corder schrieb Briefe an Martens Eltern, in denen er vorgab, das Paar hätte sich im Süden Englands niedergelassen. Marias Stiefmutter jedoch, so lautet zumindest die Legende, wurde von Alpträumen heimgesucht: Im Schlaf sah sie deren Leiche – verscharrt in der roten Scheune. Jedenfalls grub ihr Vater dort im April 1828 den Boden um und entdeckte tatsächlich die Leiche seiner Tochter. Maria Marten wurde anhand eines grünen Taschentuchs, dass sie bei sich getragen hatte, identifiziert. Offenbar war die junge Frau übel zugerichtet worden: Der Leichnam wies Schuss-, Hieb- und Stichverletzungen sowie Würgemale auf.

Die Polizei setzte Corder westlich von London fest und brachte ihn in seine Heimatregion nach Bury St. Edmunds, wo am 7. August der Prozess begann. Der Angeklagte behauptete, Maria Marten hätte Suizid begangen, doch das Gericht glaubte ihm nicht. Nach zwei Tagen stand das Urteil fest: Todesstrafe durch Hängen.

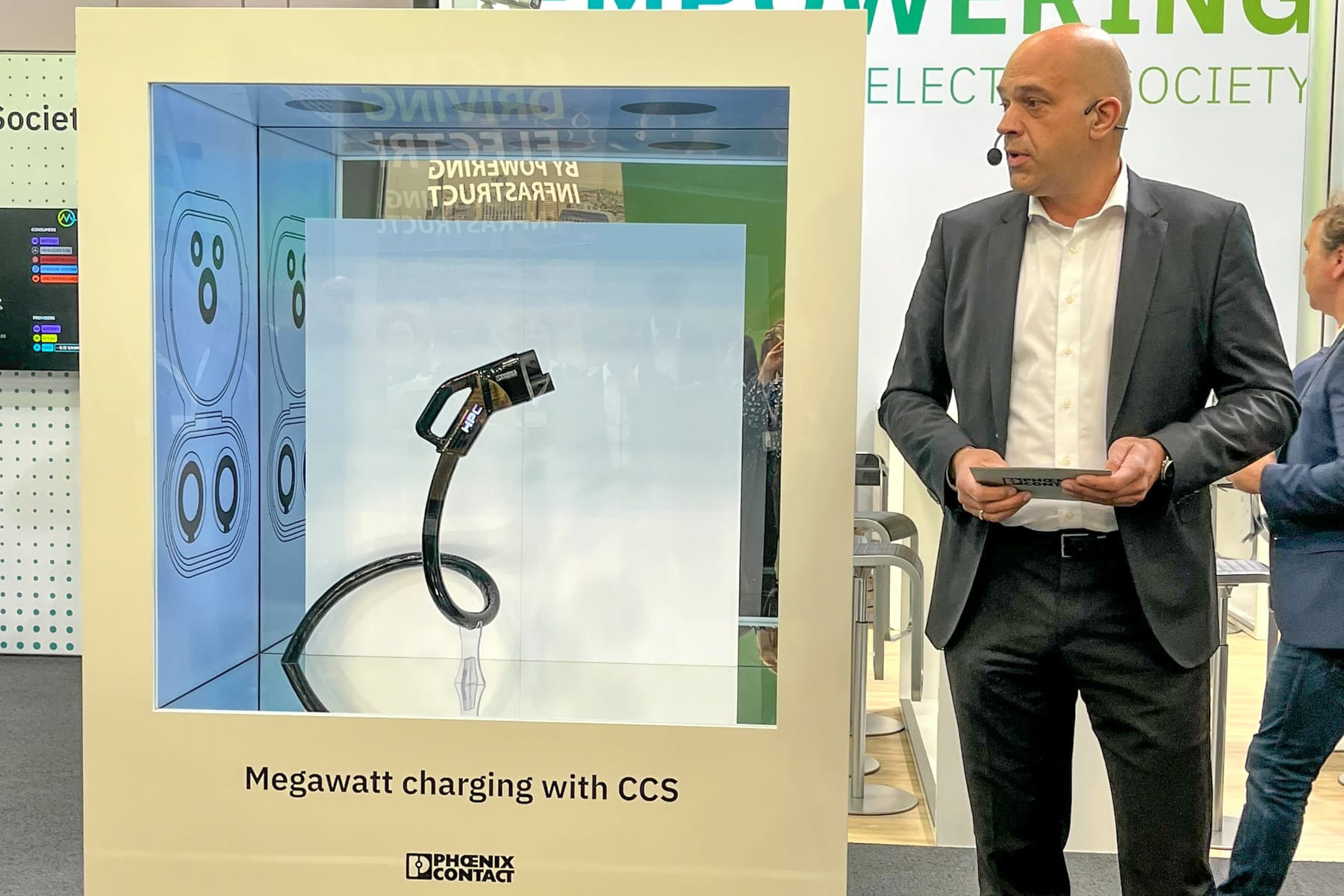

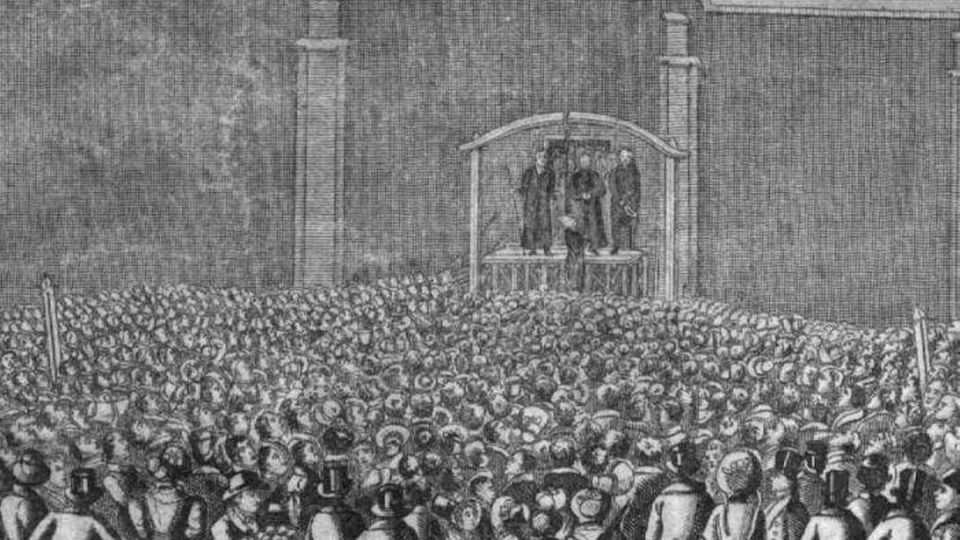

Die Hinrichtung am 11. August in Bury St. Edmunds geriet zu einem Spektakel: Bis zu 10.000 Menschen verfolgten mit, wie der Verurteilte auf das Schafott geführt wurde und der Henker zur Tat schritt. Corders Überreste fanden vielfältige Verwendung: Schädel und Skelett wurden getrennt; Letzteres diente jahrelang als anatomisches Anschauungsmaterial in einem Krankenhaus (erst 2004 wurden die Knochen eingeäschert). Der Chirurg George Creed zog der Leiche die Kopfhaut ab und präparierte sie als Totenmaske. Auch eines von Corders Ohren verwendete Creed für seine Arbeit. "Es gab damals die Vorstellung vom sogenannten kriminellen Ohr: Demnach sei die Form des Ohres ein Indikator für angeborene Kriminalität", erklärt der Historiker Daniel Clarke vom Moyse’s Hall Museum.

George Creed war es auch, der Corders Haut als Buchdeckel verwendete und damit jene Werke einband, die heute in dem Museum ausliegen. Untersuchungen ergaben, dass die Bücher zunächst einen herkömmlichen Einband hatten. Erst im Nachhinein bespannte der Chirurg die Titel mit der Haut, wie er in einem der beiden Bücher in einer Notiz vermerkte.

Bücher mit Einbänden aus Menschenhaut sind kein Einzelfall

Doch was war sein Motiv? Wollte er den Verurteilten noch über dessen Tod hinaus demütigen? "Ich denke, es war eine Mischung aus wissenschaftlichem Ausprobieren, Neugierde mit einer Prise Stolz, einen berühmten Mörder anatomisiert zu haben, und dem Wunsch, ein Andenken zu behalten", sagt Daniel Clarke.

Tatsächlich sind die Corder-Bücher kein Einzelfall: Auch die Überreste des Serienmörders William Burke wurden als Bucheinschlag weiterverarbeitet, fast zeitgleich mit dem "Red Barn Murder".

© Alamy Stock Photos / The Picture Art Collection

In jener Zeit war es üblich, möglichst den kompletten Körper hingerichteter Verbrecher zu verarbeiten. "Im 18. und 19. Jahrhundert war die Nachfrage nach Leichen von Kriminellen für Studienzwecke enorm", sagt Clarke. Rund 90 Prozent der Leichen von hingerichteten Mördern seien zerlegt worden. Gleichzeitig stieg die Zahl der Hinrichtungen. Clarke: "Diese Zeit ist als "Bloody Code" bekannt. In England stand auf mehr als 200 Straftaten die Todesstrafe." Dazu zählten auch Verbrechen wie Brandstiftung, der Diebstahl von Pferden oder Schafen sowie illegales Baumfällen.

Dass Leichenteile wie jene von Corder heute als Museumsstücke ausgestellt werden, ist nicht unumstritten. Die Harvard-Universität hat 2024 aus ihrer Bibliothek die menschliche Haut von einem ihrer Bucheinbände entfernen lassen, aufgrund der "ethnisch fragwürdigen Natur der Ursprünge des Buches". Das Exemplar mit dem Titel "Des Destinées de l'Ame" war von seinem Besitzer – einem Arzt – im 19. Jahrhundert mit der Haut einer verstorbenen Patientin eingeschlagen worden – ohne deren Einwilligung.

![Deals: Samsung OLED mit 4K - 120Hz Bildwiederholrate und traumhafte Farben gerade supergünstig! [Anzeige]](https://images.cgames.de/images/gamestar/4/samsung-oledgq65s85d-4k-fernseher-65-zoll-4k-oled-smart-tv-hdr-uhd-sale-lg-oled-alternative_6352660.jpg?#)