Jan Simak, Sebastian Deisler, Robert Enke, Andreas Biermann: Depressionen im Fußball

Jan Simak, Sebastian Deisler, Robert Enke und Andreas Biermann: Vier Geschichten von verkannten Signalen, ignorierten Hilferufen und einem Fußballsystem, das psychische Probleme lange nicht sehen wollte.

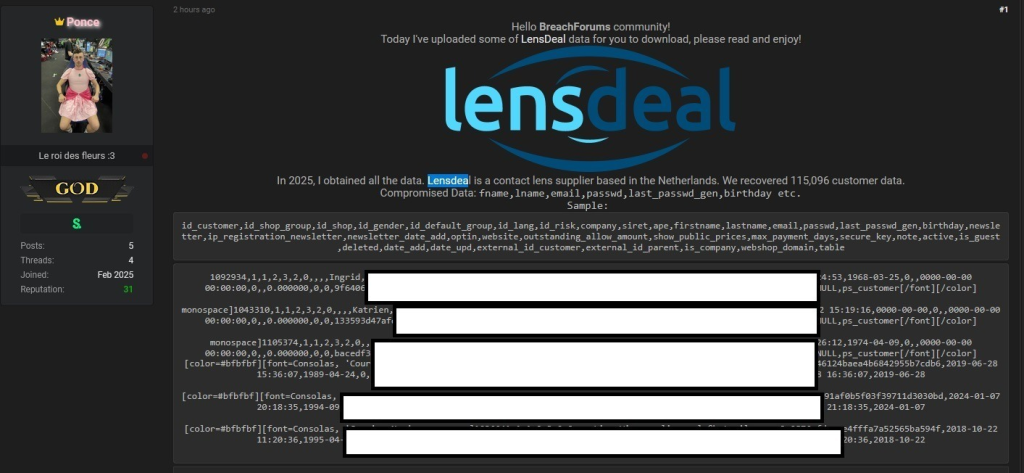

Pavel Nedved hält ihn für „das größte Talent des tschechischen Fußballs“. Reiner Calmund will in ihm den Nachfolger von Michael Ballack erkannt haben. Drum überweist Leverkusens langjähriger Manager im Sommer 2002 6,5 Millionen Euro nach Hannover, um Jan Simak künftig ein Bayer-Trikot überstreifen zu dürfen. Zwei Jahre lang hat der Tscheche seinen Gegenspielern Knoten in die Beine gespielt und Hannover mit 18 Toren zum Aufstieg geführt – als Mittelfeldspieler. Weil er so ein hinreißender Fußballspieler ist, drücken sie hin und wieder auch mal ein Auge zu, wenn Simak wieder mal zu tief ins Glas geschaut und sich trotzdem noch hinters Steuer seines Mercedes CLK geklemmt hat. Wohl auch deshalb stellt sich sein damaliger Trainer Ralf Rangnick die Frage, ob Simak „eine ganz große internationale Karriere oder aber nur eine durchschnittliche“ machen würde. Leverkusens Trainer Klaus Toppmöller sieht das weniger eng. Und überhaupt: Mit schwierigen Typen sei er immer gut ausgekommen, „ich war ja selbst einer“, sagt er, als die Verpflichtung des 23-Jährigen eingetütet ist.

Heute wissen wir: Die Geschichte von Jan Simak hat einen dramatischen Verlauf genommen.

An seine Klasse kann er in Leverkusen nicht mehr anknüpfen. Nach nur einer Saison geht er zurück nach Hannover. Sechs Spiele später verschwindet er. Zunächst spurlos. Es gibt wilde Spekulationen. Er sei aus Liebeskummer zurück nach Prag gegangen, heißt es. Der Boulevard wittert eine Story. Hannovers Vereinsverantwortliche geben den Mutmaßungen Futter. „Wir wissen nichts“, sagt Trainer Ralf Rangnick.

Der Mann, der etwas Licht ins Dunkel bringt, ist Simaks Berater Christoph Leutrum, angestellt bei Roger Wittmanns Agentur „Rogon“: Jan Simak habe „depressive Phasen“, sagt er. Tatsächlich halte er sich in seiner Heimatstadt Prag auf. Doch mit psychischen Erkrankungen kann damals kaum jemand etwas anfangen. Trainer Rangnick sagt: „Roger Wittmann und ich haben keine depressive Phase bei Jan Simak erlebt.“ Hannovers Manager Ricardo Moar ist sich sicher: „Wer so konzentriert zu Werke geht wie er, der kann nicht depressiv sein.“ Die Devise: Alles, was nicht sichtbar ist, existiert auch nicht. Die Welt schreibt: „Simaks Gefühlsschwankungen bleiben ein Rätsel.“ Noch zwei Wochen zuvor habe er mit Berater Leutrum am Maschsee in Hannover gesessen und war dem Vernehmen nach „bester Laune“. Der Ton ist Anfang der 2000er ein anderer.

Eine Woche nach Simaks Verschwinden kommt es zum Krisengipfel im Flughafenhotel Sheraton in Frankfurt. Moar, Rangnick, Reiner Calmund, Simak und Berater Leutrum sitzen in Konferenzraum 1017. „Meine Liebe zum Fußball ist zerbrochen“, sagt Simak. „Ich bin kaputt, ich bin leer.“ Er träumt von einem Leben ohne Druck. Die Bosse beraten, reden zwei Stunden auf ihn ein. Rangnick und Calmund hätten sich rührend um Simak gekümmert, schreibt die Bild-Zeitung später. Andere im Raum weniger. Moar soll gesagt haben: „Wenn das mein Spieler wäre, würde ich ihm die Kniescheiben brechen.“ Später relativiert er den Satz halbherzig: „Mir kam das Beispiel, weil ich dachte: Wenn man ihm gegen die Knie schlägt, spürt er die andere Sache vielleicht nicht mehr.“

Am Ende lassen sie Simak gehen. Der Vertrag wird aufgelöst. Er kehrt zurück nach Hause, spielt Jahre später nochmal in Jena und Stuttgart und findet immerhin den Spaß am Fußball wieder. Über viele Jahre, auch schon während seiner Karriere, soll er immer wieder zur Flasche gegriffen haben.

Inzwischen ist der 46-jährige Co-Trainer bei der zweiten Mannschaft vom FC Silon Taborsko B in der 3. tschechischen Liga, er blockt jede Anfrage ab: Die Vergangenheit wolle er ruhen lassen. Auf die Nachfrage, ob es ihm denn heute gesundheitlich gut gehe, schreibt er: „Ich hatte nie Probleme. Was geschrieben wurde, ist nicht wahr.“

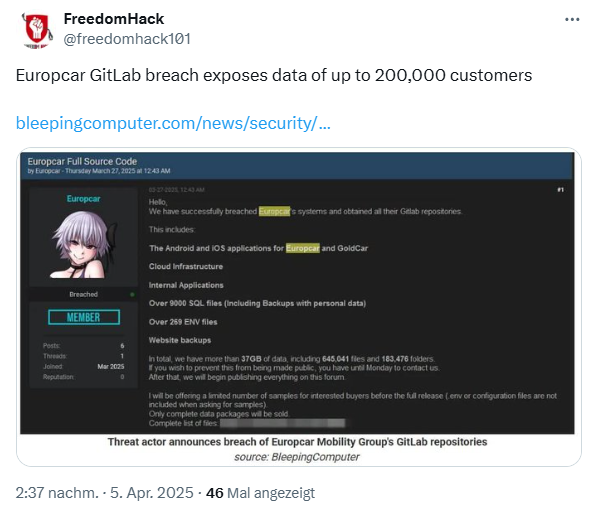

Wenige Wochen später, am 21. November 2003, laden Bayern-Manager Uli Hoeneß und Psychologe Florian Holsboer zur Pressekonferenz an die Säbener Straße. Die Nachricht, die sie zu überbringen haben, erschüttert die Bundesliga: Der 23-jährige Sebastian Deisler wird stationär behandelt, „es ist eine Depression“, sagt Hoeneß. Das Wort, das in Simaks Fall eher noch vorsichtig ummantelt wurde, ist nun raus. Zum ersten Mal. Uli Hoeneß erklärt: „Das ist eine Veränderung des Nervenstoffwechsels.“ Also eine Krankheit. Keine Laune, kein Durchhänger. In den folgenden Jahren erleidet Sebastian Deisler immer wieder Rückfälle, kehrt immer wieder zurück. Für neun Millionen Euro ist er von Hertha BSC geholt worden und als „Basti Fantasti“ zur Hoffnung des deutschen Fußballs stilisiert. Vier Jahre kämpft Deisler gegen die Krankheit, dann gibt er auf. Mit 27 Jahren verkündet er: „Ich kann nicht mehr“ und beendet seine Karriere. Seither ist er aus der Öffentlichkeit verschwunden.

Auch in der Folge hat der Fußball weiter große Berührungsängste mit psychischen Krankheiten. Erst im Jahr 2009 bricht das Thema endgültig auf. Nationaltorwart Robert Enke nimmt sich das Leben. Er litt an schwerer Depression.

Was in der Tragik fast untergeht: Drei Wochen bevor Enke sich vor einen Regionalzug wirft, unternimmt auch Andreas Biermann, Spieler vom FC St. Pauli, einen Suizidversuch. Er besorgt sich im Baumarkt einen Gartenschlauch und Klebeband, stellt sich auf einen Parkplatz und hört die ganze Nacht Musik. Acht Stunden lang. Dann steigt er aus, stülpt den Schlauch über den Auspuff, führt das andere Ende über das Fenster in sein Auto und wartet. So erzählt er es später in einem Interview mit ZEIT ONLINE. Fast eingeschlafen, denkt er an seine Frau Juliane und die gemeinsamen Kinder. Das nächste, was Biermann sieht, sind seine Frau und sein damaliger Trainer Holger Stanislawski, neben ihm am Krankenbett. „Dass der liebe Gott nicht wie Stani aussieht und die Engel nicht wie Juliane, war mir irgendwann klar“, sagt Andreas Biermann. Zwei Tage verbringt er im Krankenhaus, dann steht er wieder auf dem Trainingsplatz. Dort hält er eine kurze Ansprache, sagt seinen Mitspielern, sie dürften ihm jede Frage stellen, die ihnen im Kopf umherschwirrt. Er wolle sich erklären. Niemand kommt auf ihn zu.

Ein paar Wochen später, als sich seine Laune nicht aufhellt, lässt sich Biermann in eine Klinik einweisen. Dort bekommt er Tavor, ein Beruhigungsmittel, das gegen die Depression helfen soll. Biermann schreibt seine Gedanken in ein Tagebuch: „Das Medikament setzt einem eine rosarote Brille auf und nimmt einem vorübergehend die Sorgen.“ In der Klinik schaut er die Spiele seiner Mannschaft. Als St. Pauli gegen Union spielt, sein damaliger gegen seinen Ex-Verein, schreibt er: „Den Bericht zu St. Pauli gegen Union geschaut – nicht eine Aktion der Fans zu mir, mit 'ner scheiß Laune um halb 11 mit Tablette ins Bett. Es kotzt mich alles nur noch an.“ Nach acht Wochen verlässt er die Klinik. Draußen bestätigt sich eine seiner größten Ängste: Er steht sportlich auf dem Abstellgleis. Der FC St. Pauli verlängert nicht mit ihm. Andere Klubs wollen ihn nicht verpflichten. Manager befürchten, er sei dem Druck nicht gewachsen. Biermann hat eine bittere Gewissheit: Mit Depressionen wirst du im Fußball allein gelassen. Elf Monate später unternimmt er seinen dritten Selbstmordversuch. Diesmal überlebt er nicht. Am 18. Juli 2014 stirbt Andreas Biermann. Er wird nur 33 Jahre alt.

Was hat sich seither verändert? Wie wird im Fußball heute mit psychischen Erkrankungen umgegangen? Lest hier unsere große Recherche: