Erbe des Zweiten Weltkriegs: "Meine Mutter konnte keine Plastiktüte wegwerfen"

Die dunkelsten Jahre der deutschen Geschichte haben nicht nur jene geprägt, die sie selbst erlebt haben. Ein Gespräch über Erbschaften, die bis heute in Familien wirksam sind

Die dunkelsten Jahre der deutschen Geschichte haben nicht nur jene geprägt, die sie selbst erlebt haben. Ein Gespräch über Erbschaften, die bis heute in Familien wirksam sind

GEO: Frau Dr. Gebhardt, Sie sind ein Kind der 1960er-Jahre. Als Sie geboren wurden, war der Zweite Weltkrieg also schon länger vorüber. Dennoch hat er eine Menge mit Ihrem Leben zu tun. Was?

Miriam Gebhardt: Erst einmal: Ich bin Historikerin für die deutsche Geschichte des 20. Jahrhunderts, da kommt man am Zweiten Weltkrieg nicht vorbei. Er ist das zentrale Thema, und er hat unsere ganze Lebenswelt geprägt. Wie wir leben, wo und in welcher staatlichen Verfassung wir leben, wie wir kulturell ausgerichtet sind: All das hat mit dem Zweiten Weltkrieg und seinem Ausgang zu tun. Meine Eltern wurden 1939 geboren, dem Jahr, in dem Deutschland mit seinem Überfall auf Polen den Zweiten Weltkrieg in Europa begonnen hat. Sie haben als Kinder Prägungen erfahren durch den Krieg, und diese Prägungen sind auch in meine Sozialisation eingeflossen. Durch Erziehungsgrundsätze, aber auch durch Verhaltensweisen im Alltag, die die Folge ihrer Kriegserfahrungen waren, und die sich somit auch in meiner persönlichen Geschichte ausgewirkt haben.

Welche psychischen Lasten hatten unsere Eltern, Großeltern, Urgroßeltern da im Gepäck?

Wir müssen zunächst festhalten: Wir Deutsche waren das Volk der Täter, die Aggression ging von uns aus. Zugleich aber hat die Kriegsgeneration natürlich Fürchterliches erlebt. Männer, Frauen, Kinder wurden Opfer von Flucht und Vertreibung, von Massenvergewaltigungen durch Soldaten der Siegermächte, viele haben Bombenangriffe und Schreckliches an der Front erlebt, andere wurden vom NS-Regime verfolgt. Unabhängig davon, ob jemand Täter, Opfer, Zeuge des Nationalsozialismus und des Zweiten Weltkriegs war, wurden die Erfahrungen in die nächste Generation getragen.

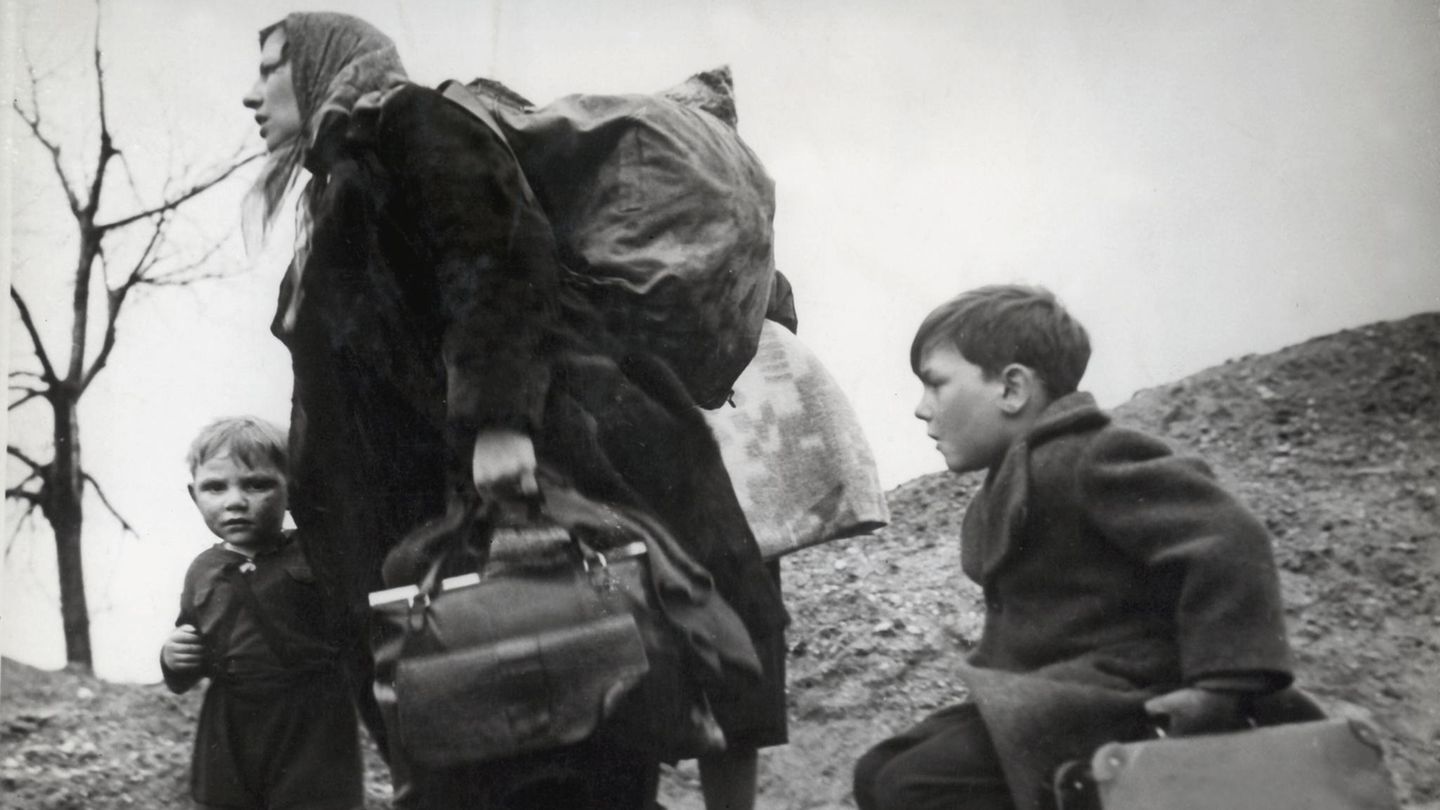

Flucht und Vertreibung erleben Menschen bis heute. Welche Rolle spielte damals der Verlust von Heimat und Besitz?

Eine sehr große. Die meisten Deutschen wurden zu Mobilität gezwungen, nicht nur die, die geflohen oder vertrieben worden sind, sondern auch die, die in der unmittelbaren Nachkriegszeit noch schnell die Besatzungszone gewechselt haben – weil ihnen dämmerte, dass ein Leben unter den Sowjets weniger angenehm sein könnte als unter den Amerikanern oder Briten. Hinzu kamen all jene, die ihre Heimatorte verlassen mussten, weil sie Verwandte suchten oder ausgebombt worden waren. Prägend war auch der Verlust von Angehörigen. Viele Menschen wussten nicht, was mit ihren Söhnen, Brüdern, Männern, Vätern an der Front passiert war, ob und wann sie sie jemals wiedersehen würden. Das Gleiche galt für die Soldaten, die nicht wussten, was und wen sie – einmal wieder daheim – antreffen würden. Zahllose Familien wurden auseinandergerissen. Und dann die Fronterlebnisse: Überlebende kehrten in großer Zahl verstümmelt aus dem Krieg zurück, hatten ihre körperliche Unversehrtheit verloren.

Im Mai 1945 war der Krieg vorbei, Deutschland kapitulierte bedingungslos. Wie wurde dieses Ende von den Deutschen wahrgenommen?

Zumeist als Niederlage, nicht als Befreiung. Denn vom Krieg hatten sich viele Menschen ja einen Nutzen versprochen – zum Beispiel all jene, die an die menschenverachtende Vision der Nationalsozialisten von einem riesigen, sich gen Osten erstreckenden Reich mit kolonialisierten Völkern geglaubt hatten. Manche Deutsche hatten schon angefangen, Russisch zu lernen, um in die unterworfenen Gebiete im Osten auszuwandern und dort ein neues Leben zu beginnen. Stattdessen kehrten nach Kriegsende die Reste der einst "strahlenden" deutschen Wehrmacht zerlumpt und abgemagert zurück, und die Menschen mussten den Soldaten der Siegermächte, die nun ins Land einzogen, Respekt zollen. Die deutsche Bevölkerung erlebte 1945 also einen wahnsinnigen Absturz aus Größenfantasie und triumphalen Gefühlen, eine große psychische Kränkung, mit der sie nun umgehen musste.

"Wir sollten den Begriff Trauma besser den Gruppen vorbehalten, die als Opfer von Verbrechen des Nationalsozialismus ganz sicher schwerstwiegende Erfahrungen machen mussten – und nicht einer ganzen Generation von Deutschen samt Kindern und Enkelkindern zusprechen"

Und viele Menschen hatten ja auch ein persönliches Trauma erlitten.

Mit dem Begriff Trauma tue ich mich etwas schwer, der wird inzwischen umgangssprachlich für jede schlechte oder einschneidende Erfahrung verwendet. Im eigentlichen Sinn aber ist ein Trauma ein Krankheitsbild mit schwerwiegenden Symptomen, die klar messbar und feststellbar sind – eine Diagnose, die damals noch gar nicht bekannt war.

Sie würden den Deutschen also kein kollektives Kriegstrauma attestieren.

Nein. Wir sollten den Begriff Trauma besser den Gruppen vorbehalten, die als Opfer von Verbrechen des Nationalsozialismus ganz sicher schwerstwiegende Erfahrungen machen mussten – und nicht einer ganzen Generation von Deutschen samt Kindern und Enkelkindern zusprechen.

© Ursula Litzmann / akg-images

Über die NS-Zeit wurde in Deutschland jedenfalls lange geschwiegen.

So allgemein formuliert habe ich große Zweifel an dieser These.

Inwiefern?

Nun, es entwickelte sich in der jungen BRD recht bald ein parlamentarischer Diskurs darüber, wie man mit den Folgen der Kriegsverletzungen, aber auch mit den Massenvergewaltigungen umgehen sollte, ob es etwa Entschädigungen für die Opfer geben sollte. Und es gab Lobbygruppen, Vertriebenenverbände etwa, die auf diese Verbrechen hingewiesen haben. Worüber tatsächlich erst einmal geschwiegen wurde, waren die Verbrechen der Wehrmacht und die individuelle Beteiligung am Holocaust.

Und wie sah es im Privaten aus?

Ob in den Familien über Gewalterfahrungen gesprochen wurde, ist sehr schwer zu erforschen, das weiß man kaum. Klar ist: Der betroffenen Generation fiel es generell schwer, über Gefühle zu sprechen. Das hatte mit der nicht zuletzt von den Nationalsozialisten vertretenen Ideologie zu tun, dass man die Zähne zusammenbeißen soll.

Und dann hatten viele Menschen bei Kriegsende Angst davor, dass nun die eigenen Verbrechen ans Tageslicht kommen und sich die siegreichen Kriegsgegner rächen würden. Dieses Denken war von NS-Propagandaminister Joseph Goebbels so vorbereitet worden. Er hat den Deutschen nach der Schlacht von Stalingrad sinngemäß gesagt: Wenn ihr jetzt nicht mit aller Kraft den Feind zurückschlagt, werdet ihr schon sehen, was euch passiert. Auch die Massenvergewaltigungen hatte Goebbels angekündigt.

Hunderttausende Frauen in Deutschland wurden bei Kriegsende von Soldaten der Siegermächte vergewaltigt.

Ja, und diese Frauen haben meist über ihr Leid geschwiegen.

Was waren die Gründe?

Was heute als sexualisierte Gewalt gilt, wurde damals nicht unbedingt als solche benannt. Und, noch trauriger: Viele Frauen machten sich selbst für ihre Vergewaltigung verantwortlich – gemäß der gängigen Meinung, dass Frauen, die vergewaltigt wurden, selbst schuld daran seien, weil sie sich moralisch unangemessen, kokett verhalten hätten.

Eine perfide Schuldumkehr.

Ja. In der Regel haben die Frauen deshalb versucht, ihre Vergewaltigung zu verschweigen, bis es nicht mehr ging, etwa weil sie schwanger geworden waren oder sich mit einer Geschlechtskrankheit infiziert hatten und zum Arzt gehen mussten.

Und wie ging es für diese Frauen dann weiter?

Sie mussten, wollten sie staatliche Hilfe beantragen für ein durch Vergewaltigung entstandenes Kind, einen Zeugen beibringen. Oder nachweisen, dass sie unmittelbar nach der Vergewaltigung einen Beichtvater aufgesucht oder einen Arzt eingeweiht hatten. Das war alles natürlich sehr unwahrscheinlich – und einfach ein Mittel für die Behörden, um die Anzahl von Anträgen auf Beihilfe gering zu halten.

Und wenn eine vergewaltigte Frau dennoch einen solchen Antrag eingereicht hat?

Dann sind die Zuständigen teils zu den Familien der Antragstellerinnen gefahren, haben Nachbarn befragt. Welchen Lebenswandel hat die Frau? Hat man die schon mal mit einem Besatzungssoldaten gesehen? Wie führt die ihren Haushalt? Ist sie eine ordentliche Mutter?

Die Opfer wurden also zu Verdächtigen.

Ja, es wurde zu ermitteln versucht, ob sie wirklich Vergewaltigungsopfer waren oder nicht doch freiwillig Sex gehabt hatten mit den Besatzungssoldaten. Handelte es sich bei den Tätern um Schwarze, glaubte man den Frauen eher, weil man der Auffassung war, dass weiße Deutsche niemals freiwillig mit einem Schwarzen Sex haben würden. Ging es um einen weißen Soldaten, dann hieß es: Sie wird ein "Ami-Liebchen" gewesen sein, sich sozusagen freiwillig prostituiert haben.

© A. Schulze / United Archives

Auch Männer wurden im Zweiten Weltkrieg Opfer sexualisierter Gewalt, schreiben Sie in einem Ihrer Bücher.

Ich bin darauf gestoßen, als ich mich mit Kongressen von Kinderärzten in den ersten Nachkriegsjahren beschäftigt habe. Dort wurde die Sorge laut, dass Väter, die als Soldaten in Kriegsgefangenschaft sexuelle Erniedrigung erlebt hätten und seither nicht mehr in der Lage seien, mit ihren Ehefrauen "normalen" Sex zu haben, sich nun möglicherweise an ihre Kinder halten würden. Man glaubte dies an den damals ansteigenden Zahlen des Kindsmissbrauchs ablesen zu können. Die betroffenen Männer hätten aber selbst niemals darüber gesprochen, es gab für sie keine Möglichkeiten, mit diesem Thema umzugehen, das Erlebte irgendwie aufzuarbeiten. Und damit ist es ein wahnsinnig schwieriges, noch kaum erforschtes Thema geblieben.

Aber dass deutsche Männer in größerer Zahl Opfer von sexualisierter Gewalt wurden, kann man festhalten.

Ja. Ich kann keine Zahlen liefern, aber ich habe Einzelfälle gefunden, die von Übergriffen von Besatzungssoldaten auf Zivilisten berichten.

"Die Vorratshaltung und das Horten von Dingen waren und sind typische Verhaltensmuster, die teils von Generation zu Generation weitergegeben wurden."

Prägend war sicher auch die Erfahrung von Hunger und Mangel – die sich den Nachgeborenen immer wieder in bestimmten Verhaltensweisen von älteren Angehörigen offenbarte und teils noch immer offenbart: Da gibt es den Vater, der noch den letzten Papierschnipsel zum Schreiben verwendet, die Oma, die auch kleinste Speisereste aufgehoben hat – oder den Onkel, der von jedem Sperrmüll etwas mitnehmen musste.

Ja, die Vorratshaltung und das Horten von Dingen waren und sind typische Verhaltensmuster, die teils von Generation zu Generation weitergegeben wurden. Mir ist das Einmachen von selbst gesammelten Beeren in Erinnerung: Der Keller meiner Großeltern war voll mit Einmachgläsern, als gäbe es ab morgen nichts anderes mehr zu essen. Mein Vater hat es genauso gemacht, obwohl es später wenig Grund zu fürchten gab, dass es keine Marmelade mehr zu kaufen gibt. Meine Mutter wiederum konnte keine Plastiktüte wegwerfen. Dies waren aber vergleichsweise harmlose Erbschaften aus mageren Zeiten. Schwerer wiegt, dass die Kriegskinder auch das Menschenbild weitergaben, mit dem sie aufgewachsen waren.

Wie sah das aus?

Der Mensch ist auf der Welt, um einen Lebenskampf zu führen und zu bestehen – und dafür braucht es bestimmte Eigenschaften: Durchhaltevermögen, Schmerzunabhängigkeit, eine gewisse Autonomie von Bindungen.

© akg-images

Was meinen Sie mit Bindungsautonomie?

Kinder sollten damals lernen, sich von ihren Eltern und Geschwistern zu trennen, autonom durch die Welt zu gehen – und sich damit dann leicht für die NS-Jugendorganisationen und die Wehrmacht aus ihren Familien herauslösen lassen. Im Rahmen meiner Arbeit haben mir ältere Menschen immer wieder berichtet, wie ihnen als Kind ihr Teddybär weggenommen wurde – als Lehrstück dafür, dass man sich von seinen liebsten Dingen trennen können muss.

Wie wurde diese Erziehungsideologie vermittelt?

Durch Erziehungsberatungsstellen, durch Schriften etwa von Standesämtern – und durch das Buch "Die deutsche Mutter und ihr erstes Kind" von Johanna Haarer, einer Ärztin und überzeugten Nationalsozialistin. Dieser Elternratgeber erschien erstmals 1934 und wurde nach dem Zweiten Weltkrieg in der BRD ungebrochen weiter aufgelegt, bis 1987 übrigens. Er war aus damaliger Sicht sehr modern, mit Schaubildern, Fotografien und sehr konkreten Handlungsanweisungen: Mütter sollten Säuglinge alle vier Stunden füttern, dabei die Nachtruhe einhalten und kein Mitleid zeigen, wenn sich ein Kind verletzt. Bis auf die Minute genau ließ sich in zeitgenössischen Ratgebern nachlesen, wie lange man sich täglich mit seinem Kind beschäftigen sollte.

Und wie viele Minuten waren es?

Im ersten halben Jahr dürfe man sich am Stück mit seinem Kind nur fünf bis zehn Minuten beschäftigen. Im zweiten Halbjahr könne die Zeitspanne auf zehn bis 15 Minuten erweitert werden. Und die Mütter haben sich wahnsinnig angestrengt, alles genauso zu machen, wie es in dem Buch stand. Denn es schürte zugleich Angst, dass die Kindererziehung sonst entgleist, mit fürchterlichen Folgen.

Welcher übergeordnete Gedanke steckte dahinter?

Letztlich eine naturwissenschaftliche Revolution im ausgehenden 19. Jahrhundert, als viele Frauen in Fabriken oder auf dem Feld arbeiteten und überhaupt keine Zeit hatten, sich um ihre Kinder zu kümmern, sie etwa nur mit Mehlbrei fütterten. Damals formulierten Ärzte erstmals Standards zur Fütterung, zur Schlafdauer, mit dem Ziel, die hohe Kindersterblichkeit zu verringern. Diese Normierung war also anfangs ein Mittel, um das Überleben zu sichern – sie diente letztlich der Bevölkerungspolitik, die auf einen zahlenmäßig starken Staat zielte. Das verselbstständigte sich seit dem Kaiserreich und wuchs sich während der Weimarer Republik und in der NS-Zeit zu einer umfassenden, verbindlichen Erziehungsnorm aus.

© Fotoarchiv für Zeitgeschichte

In der BRD setzte sich also eine von den Nationalsozialisten betriebene Erziehungsideologie fort, die im 19. Jahrhundert wurzelte. Wie sah es in der DDR aus?

Auch dort herrschte das Ideal einer systematisierten und rationalisierten Erziehung vor, die von der Taktung des kindlichen Körpers ausging – wenn auch mit einem anderen ideologischen Überbau.

Lassen Sie uns noch einmal auf die Frauen schauen: Viele hatten ja ihre Kinder, Haus, Hof oder Firma während des Krieges allein durchgebracht, weil die Männer an der Front waren. Nach 1945 ging es für die meisten Frauen erst einmal so weiter, weil sie verwitwet oder ihre Männer noch in Kriegsgefangenschaft waren. Doch dann, in den Fünfzigerjahren, kam es zum Backlash – die Frauen in der BRD sollten an den Herd zurückkehren.

Stimmt alles, aber was leicht übersehen wird: Was wollten eigentlich die Frauen? Viele waren nämlich mit all den Rollen, die sie während des Krieges und in der Nachkriegszeit auszufüllen hatten, oftmals überfordert – und insofern heilfroh, dass ihnen jetzt die Last der alleinigen Verantwortung wieder von den Schultern genommen wurde, ihnen ihre aus der Kriegsgefangenschaft zurückkehrenden Männer wieder einen Teil der Aufgaben und Entscheidungen abnahmen. Die Vorstellung, dass Frauen darüber nur unglücklich waren, ist meines Erachtens eine nachträgliche Konstruktion der Frauenbewegung.

"Stimmt alles, aber was leicht übersehen wird: Was wollten eigentlich die Frauen?"

Aber ging diese Rückkehr in traditionelle Rollenmuster nicht auch von den Männern aus, die sich von ihren Ehefrauen abends gern das Bier hinstellen ließen?

Beide Geschlechter haben an die bürgerliche Geschlechterordnung geglaubt. Die hatte sich seit dem frühen 19. Jahrhundert etabliert – und was die Deutschen nach dem Zweiten Weltkrieg unbedingt wollten, war die Rückkehr zur Normalität. Darum hat die bundesrepublikanische Gesellschaft enorm viel Geld in die Wiedererrichtung der bürgerlichen Familie investiert, mit einem Vater als Familienernährer und einer Mutter, die für die Regeneration der männlichen Arbeitskraft, die Erziehung der Kinder und die Pflege des Haushaltes freigestellt ist – und vielleicht auch etwas hinzuverdient. Wobei das nicht für die Arbeiterschicht und die Landwirtschaft gilt: Dort haben die Frauen wie zuvor mitgearbeitet.

In den 1970er-Jahren kam dann ein erneuter Wandel: Immer mehr Frauen gingen inzwischen einem Beruf nach, Männer beschäftigten sich intensiver mit ihren Kindern und brachten sich im Haushalt ein, die Erziehung wurde liberaler. War das eine bewusste Abkehr von alten Werten?

Das war zum einen sicher die Gegenbewegung einer Generation, die die Lebensweise und Ideale ihrer vom Krieg geprägten Eltern hinter sich lassen wollte. Zum anderen hatten Pädagogen und Philosophen inzwischen den Autoritarismus als Quelle von Faschismus und Nationalsozialismus identifiziert. Um Kinder mit einer Persönlichkeit, die nicht mehr anfällig war für Autoritarismus, in die Welt zu schicken, verlegte man sich auf die antiautoritäre Erziehungstheorie – zumindest in bestimmten Kreisen im Umfeld von Universitäten. Es gab aber noch einen anderen Grund für den Wandel des klassischen bürgerlichen Familienideals.

Nämlich welchen?

Man brauchte wegen der boomenden Wirtschaft dringend die Frauen auf dem Arbeitsmarkt. Deshalb gab es nun verstärkte Bemühungen um die Bildung und Ausbildung von Frauen, deshalb wurden auch in der BRD flächendeckend Kinderbetreuungseinrichtungen geschaffen, und deshalb war es erwünscht und nötig, dass sich die Väter stärker einbringen.

© Werner Stuhler / SZ Photo

Halten wir fest: Die Kriegserfahrungen wirkten auf verschiedenen Ebenen in den Familien fort. Ab wann haben sich die Deutschen bewusst mit diesem Erbe beschäftigt?

Das ist ein Phänomen der letzten zehn, 20 Jahre. Mittlerweile ist gefühlt ein Berg an autobiografischen Büchern erschienen, in denen Menschen ihre Familiengeschichte während und nach der NS-Zeit thematisieren. Das hängt damit zusammen, dass die Babyboomer, also die Kinder der Kriegskinder, in ein Alter gekommen sind, in dem sie Bilanz ziehen. Sei es, weil sie vor einem neuen Lebensabschnitt, der Rente, stehen, sei es, weil sie plötzlich den Haushalt der Eltern auflösen müssen – und so ganz konkret mit der Vergangenheit konfrontiert werden.

Entfaltet sich dieses emotionale Erbe bis heute, also etwa auch in der sogenannten Generation Z?

Ich erkläre mir die Weitergabe zwischen den Generationen ja hauptsächlich mit der Sozialisation – und da gibt es natürlich Kontinuitäten. Aber nicht in dem Sinne, dass Erfahrungen und Gefühle wie durch einen Trichter von Generation zu Generation weitergegeben werden. Ich bin fest davon überzeugt, dass der Wandel des Erziehungsstils in den 1970er-Jahren schlussendlich dazu geführt hat, dass sich Menschenbild und Normen nicht mehr eins zu eins replizieren müssen. Die Erziehung ist pluralistischer geworden, es ist längst möglich und üblich, intuitiv und individuell auf ein Kind zu reagieren. Auch dank des Psychobooms, der Verbreitung therapeutischer Verfahren und Angebote, ist in der Gesellschaft die Fähigkeit gewachsen, sich selbst infrage zu stellen, eigene Erziehungserfahrungen zu reflektieren – und diese nicht wieder ungebrochen an die nächste Generation weiterzugeben.

Haben Sie ein Beispiel?

Ich habe einmal in einem Tagebuch aus den 1950er-Jahren gelesen, wie Eltern ihr Kind prügeln, weil der Onkel zu Besuch ist: Es wird körperlich gezüchtigt, weil sie wissen, dass der Onkel dies erwartet. Diese Art der sozialen Kontrolle bei der Erziehung hat, denke ich, nachgelassen.

© Klaus Rose

Von den Menschen, die den Zweiten Weltkrieg erlebt haben, ist bald niemand mehr da. Wie wirkt sich das auf den Umgang mit unserer Geschichte aus?

Grundsätzlich gibt es mehr Forschung, nicht zuletzt auf Grundlage von Zeitzeugeninterviews, die unser Bild dieser Zeit immer besser ausleuchtet. Und es bleibt natürlich das Familiengedächtnis, in dem sich Erlebnisse der Vorfahren in Form von Erzählungen erhalten. Die Erinnerung des Großvaters ist allerdings nur eine individuelle Geschichte, sie bringt keinen allgemeinen Erkenntniswert zur Geschichte des 20. Jahrhunderts.

"Die Gefahr besteht, dass wir uns mehr und mehr als die 'deutschen Opfer' Hitlers und des Zweiten Weltkrieges definieren, dass wir nur das eigene Schicksal betrauern und dabei vergessen, warum auf Deutschland Bomben gefallen und Deutsche vertrieben worden sind."

Und doch scheint ja momentan die persönliche Betroffenheit den Blick auf diese dunkle Epoche zu lenken. Sie sprachen die zahlreichen Bücher zum Thema an.

Ja, und dabei besteht die Gefahr, dass wir uns mehr und mehr als die "deutschen Opfer" Hitlers und des Zweiten Weltkrieges definieren, dass wir nur das eigene Schicksal betrauern und dabei vergessen, warum auf Deutschland Bomben gefallen und Deutsche vertrieben worden sind. Dass der Krieg im Osten ein Vernichtungskrieg war, der viele Millionen Menschen das Leben gekostet hat, und dass in dessen Rahmen der Holocaust stattgefunden hat, dürfen wir bei aller Empathie für die eigenen Verwundungen niemals aus dem Blick verlieren.

Was ist Ihre persönliche Prognose, wird dieser an der eigenen Familiengeschichte ausgerichtete Erinnerungsboom andauern?

Ich denke, es wird bald keine Selbstverständlichkeit mehr sein, dass sich alle aus deutscher Perspektive auf Nationalsozialismus und Zweiten Weltkrieg beziehen. Unsere Gesellschaft wird immer vielfältiger, und für die Nachkommen türkischer oder ukrainischer Eingewanderter sieht die eigene Familiengeschichte ja ganz anders aus. Und das sollte dann auch im öffentlichen Gedenken und im Geschichtsunterricht in den Schulen berücksichtigt werden.

,regionOfInterest=(613,283)&hash=285a00084fc3ee0d1644ab92536fa71a0ab0a64de6b9dc5b4b6b87ab552ba5e4#)

,regionOfInterest=(883,741)&hash=99e6eb49853e44cab838ee1251a7d28b130c5450a65ef942001fb7de64575c9c#)

,regionOfInterest=(1292,925)&hash=80b1be0c41c2a9734d4eaf4c69af951f29863e4ea712b30552f51c5975b66f4e#)

,regionOfInterest=(977,357)&hash=1c380806d77473eb3cf0f54cfc6d950f711e80c6ae334d72a53a1def183d4fe4#)