O que aprendemos com a prisão de Collor

“Eu vim para enterrar César, não para louvá-lo”, diz o general Marco Antonio na peça Júlio César, de Shakespeare. A famosa citação foi relembrada por Fernando Collor de Mello em 15 de março de 2007, quando ele assumiu o mandato de senador por Alagoas e pôs fim a quinze anos de ostracismo. No plenário do Senado, o ex-presidente discursou por três horas e meia, defendendo sua versão dos fatos que levaram ao processo de impeachment contra ele. Falou sobre “a tortura, a angústia e o sofrimento” que enfrentara. A citação a Shakespeare fechou o solilóquio. “Eu vim para sepultar, com a permissão de vossas excelências, essa dolorosa lembrança.” Na última sexta-feira (25), Collor deixou a superintendência da Polícia Federal em Maceió rumo ao presídio Baldomero Cavalcanti de Oliveira. Muito mais do que em 2007, parece que só agora foi sepultada a dolorosa lembrança de sua presidência e dos primeiros tropeços da Nova República, que, como sabemos, não foram poucos. The post O que aprendemos com a prisão de Collor first appeared on revista piauí.

“Eu vim para enterrar César, não para louvá-lo”, diz o general Marco Antonio na peça Júlio César, de Shakespeare. A famosa citação foi relembrada por Fernando Collor de Mello em 15 de março de 2007, quando ele assumiu o mandato de senador por Alagoas e pôs fim a quinze anos de ostracismo. No plenário do Senado, o ex-presidente discursou por três horas e meia, defendendo sua versão dos fatos que levaram ao processo de impeachment contra ele. Falou sobre “a tortura, a angústia e o sofrimento” que enfrentara. A citação a Shakespeare fechou o solilóquio. “Eu vim para sepultar, com a permissão de vossas excelências, essa dolorosa lembrança.”

Na última sexta-feira (25), Collor deixou a superintendência da Polícia Federal em Maceió rumo ao presídio Baldomero Cavalcanti de Oliveira. Muito mais do que em 2007, parece que só agora foi sepultada a dolorosa lembrança de sua presidência e dos primeiros tropeços da Nova República, que, como sabemos, não foram poucos.

Collor foi um dos muitos políticos que souberam surfar habilmente a transição da ditadura para a democracia. Começou a carreira à sombra do pai, Arnon, que foi suplente de deputado federal, governador e senador por Alagoas. Em quase trinta anos de vida pública, Arnon acumulou não apenas influência política na Arena, partido de sustentação da ditadura pelo qual seu filho Collor militou a partir dos anos 1960, mas também outras vantagens que costumavam beneficiar políticos e empresários alinhados ao regime, como concessões públicas de rádio e televisão.

Arnon não viveu para testemunhar como os conflitos pelo controle dessas empresas de mídia levaram seu filho caçula, Pedro, a fazer denúncias públicas que desaguaram no processo de impeachment contra seu primogênito. Até esse dia chegar, Collor viveu uma ascensão veloz na política, disfarçando com jovialidade o atraso e o conservadorismo que representava. O ex-presidente fez o país acreditar que ele era em tudo diferente, e melhor, do que os políticos brasilienses – mesmo daqueles que, ao contrário dele, haviam lutado pela democracia e pagado o duro preço de ser oposição à ditadura. Ulysses Guimarães, patrono da Constituição, cheirava a naftalina perto do presidente que fazia jogging e pilotava um veículo aquático chamado jet ski, que àquela altura a maioria dos brasileiros sequer conhecia. No primeiro turno da eleição de 1989, o candidato que chegara à corrida presidencial como um desconhecido ex-prefeito de Maceió e ex-governador de Alagoas teve quase sete vezes mais votos do que Ulysses. No segundo turno, com ajuda de uma cobertura de imprensa enviesada em seu favor, superou Lula por 4 milhões de votos.

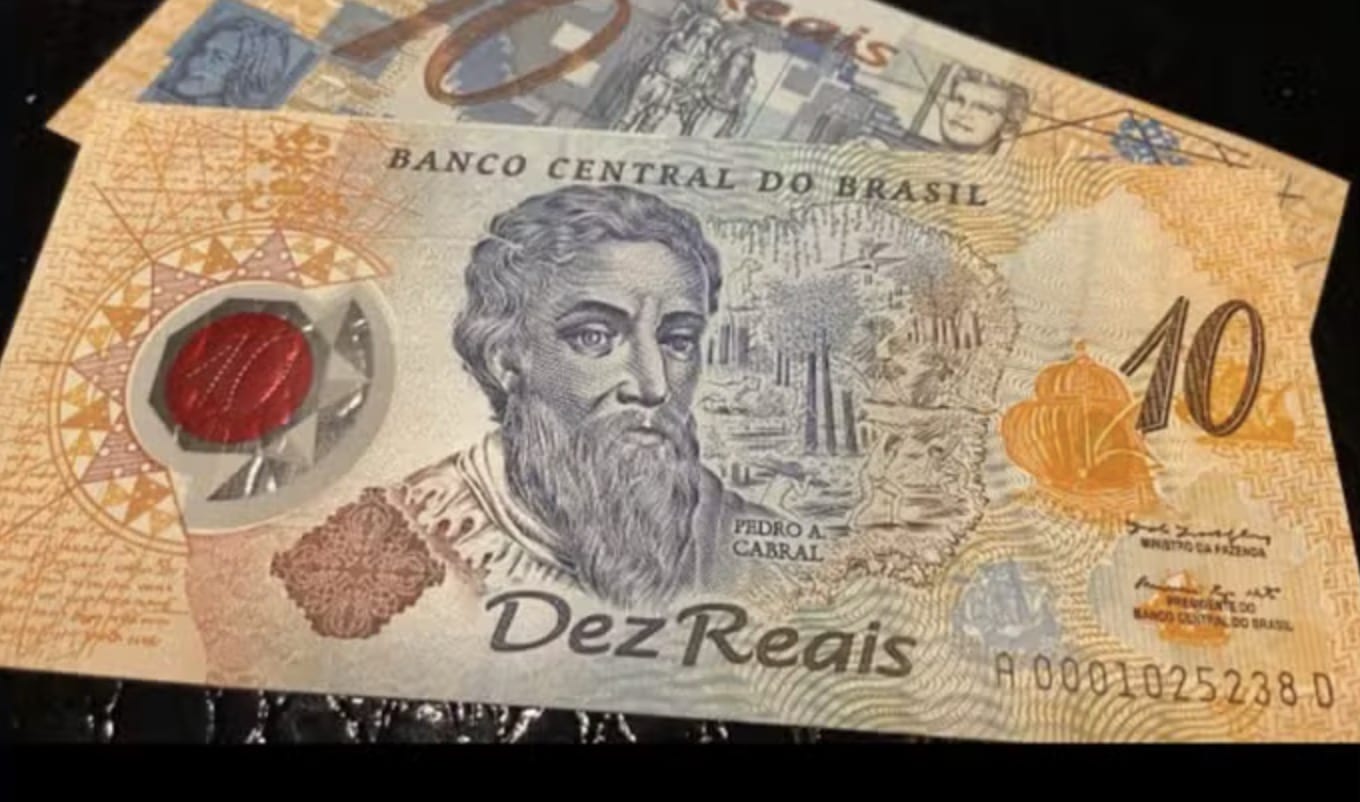

Na presidência, Collor foi em alguns sentidos pioneiro. Muito antes de Donald Trump e Steve Bannon adotarem a estratégia de choque e espanto (shock and awe), que consiste em despejar um sem número de políticas que desorientam oposição e imprensa, o mandatário alagoano tomou posse prometendo medidas que deixariam “a esquerda perplexa e a direita indignada”. Promessa cumprida. No primeiro dia do mandato, em março de 1990, Collor editou 22 medidas provisórias e nove decretos, implementando, entre outras coisas, o mais radical plano econômico da história do Brasil. O fracasso retumbante desse plano colaborou depois para sua derrocada.

Mas o maior legado que Collor deixou para nós foi, com alguma ironia, seu impeachment. Tratava-se de um processo pioneiro não só no Brasil, mas na América Latina. Inaugurou-se ali um mecanismo político que, como apontou o cientista político argentino Aníbal Pérez-Liñán, se tornou a nova face da instabilidade política no continente. A interrupção de mandatos presidenciais por atos legislativos substituiu os métodos violentos de outrora, como assassinatos e golpes militares.

O processo contra Collor não foi conduzido sobre bases frágeis e falsos pretextos, como ocorreu com Dilma Rousseff. Tampouco foi um episódio que enfraqueceu um partido importante do sistema político brasileiro, nem deixou traumas e ressentimentos sociais duradouros. Sabendo que a condenação e o afastamento de Collor eram questão de tempo, as autoridades encarregadas, principalmente o Supremo Tribunal Federal – naquela época um tribunal contido, composto por ministros desconhecidos do grande público e unanimemente respeitados na comunidade jurídica –, definiram rapidamente os ritos do processo na Câmara e no Senado, conferindo clareza e segurança jurídica para o deslinde da ação. Com exceção de algumas pequenas alterações definidas muitos anos depois, o rito fixado no caso Collor ainda hoje rege os processos de impeachment presidencial no Brasil.

Entre essas regras está o que chamamos de independência de instâncias, segundo a qual o processo no Senado não se confunde, nem depende, de processos paralelos que corram em outros foros. Por essa razão, Collor pôde, sem contradição, sofrer impeachment e ser absolvido no processo criminal ao qual respondeu no Supremo.

O ex-presidente era acusado de usar contas fantasmas para receber milhões de dólares de Paulo César Farias, o PC, figura obscura que trabalhou como tesoureiro na campanha presidencial de Collor. Documentos e testemunhas apontavam que as tramoias de PC beneficiaram diretamente o ex-presidente, inclusive com pagamentos de despesas pessoais de sua casa. No julgamento político, no Senado, Collor foi condenado e perdeu o mandato: além das vantagens financeiras comprovadas (que, a bem da verdade, eram insignificantes comparadas à sua fortuna familiar), pesou contra o presidente a indignidade trazida para o cargo – não apenas por Collor ter feito de um trambiqueiro como PC Farias a figura central dos negócios da República, mas também por seu comportamento errático durante a crise. A cada nova descoberta incriminadora, Collor fornecia explicações que eram logo desmentidas por documentos ou testemunhas, fazendo-se parecer dissimulado e indecoroso.

O escândalo, depois disso, teve desdobramentos criminais. Collor teve de responder no STF, com outros oito réus, a uma ação penal por três imputações de corrupção passiva. Numa época em que o Brasil sequer tinha uma legislação sobre interceptações telefônicas, parte das provas colhidas contra o ex-presidente foi anulada. O Supremo entendeu que a gravação de uma conversa usada contra Collor fora obtida ilegalmente, assim como os registros da memória de computadores. Os ministros também concluíram não haver prova de que, por meio de um ato presidencial, Collor havia compensado as vantagens recebidas. Essas considerações, que resultaram na absolvição de Collor, dificilmente teriam lugar no STF atual, pois mudaram tanto as leis quanto a disposição do Judiciário para usar o direito penal contra próceres do sistema político.

A condenação que levou Collor à prisão na semana passada nada teve a ver com os fatos que levaram ao seu afastamento da presidência. Foi, em vez disso, um desdobramento das grandes operações de combate à corrupção, que atingiram em cheio o alto empresariado e a política brasileiro nos anos 2010. Esse capítulo da Nova República deve muito à Constituinte de 1985, que deu poderes e independência inéditos ao Ministério Público. Deve também ao desenvolvimento de outros órgãos de investigação e controle, sobretudo os que monitoram transações financeiras.

Quase nada disso existia quando Collor escapou de sua primeira acusação criminal por corrupção. Desta vez foi diferente. Provas documentais de repasses feitos ao ex-presidente foram encontrados em posse do doleiro Alberto Youssef. Comprovou-se, além disso, que o senador atuou para garantir contratos ilegais junto à BR Distribuidora. A condenação por lavagem de dinheiro, que ajudou a levar Collor à cadeia, foi embasada em uma lei que sequer existia nos tempos de PC Farias.

Outra diferença fundamental entre esses dois momentos históricos é que, de uns anos para cá, a Justiça brasileira conheceu as alegrias e tristezas de protagonizar grandes empreitadas anticorrupção. Um tribunal célebre pela maneira como se expõe publicamente, seja como instituição ou por iniciativa pessoal de seus ministros, percebeu que há louros a serem colhidos por uma performance pública de justiça – e poucas coisas geram tanto engajamento, para usar uma palavra da moda, quanto colocar na cadeia um político percebido por todos como um representante da linhagem “como pode esse cara nunca ter sido preso?”. O difícil, nessa arte, é saber equilibrar o espetáculo da comunicação pública com as exigências jurídicas de um processo criminal legítimo, conduzido em obediência às regras do devido processo.

Neste caso, infelizmente para Collor, é difícil contestar o julgamento. Por ter corrido do começo ao fim no STF – já que o ex-presidente exerceu cargo de senador entre 2007 e 2023 e tinha foro privilegiado –, a ação penal contra ele não sofreu as mesmas máculas que prejudicaram os inquéritos da Lava Jato vindos de instâncias inferiores. Em maio de 2023, oito dos onze ministros do Supremo concluíram haver indícios robustos contra Collor, que foi condenado então a 8 anos e 10 meses de prisão. Seguiu-se uma série de recursos que terminaram na semana passada, quando o ministro relator do processo, Alexandre de Moraes, ordenou a prisão do ex-presidente. A decisão foi referendada pelo plenário na segunda-feira (28).

Eis uma importante lição que essa condenação nos deixa: nas ações que correm no STF do começo ao fim, a margem para questionamentos de natureza processual é consideravelmente menor. Questões de incompetência territorial, como as que anularam as ações contra Michel Temer na Justiça Federal do Rio de Janeiro, simplesmente não existem em casos assim. Mas não só isso: nesses processos, a autoridade que pode eventualmente reconhecer uma nulidade processual é a mesma que a causou – isto é, o próprio Supremo. Não há outra instância à qual recorrer, sobretudo em casos como o de Collor, que foi julgado diretamente no órgão máximo do tribunal, o Pleno. A impossibilidade de recorrer é uma mitigação do direito de defesa que, há muitos anos, rende reclamações justas. Isso poderia ser atenuado por meio de reformas legislativas e regimentais, mas nem Congresso nem Supremo dão sinais de que tomarão providências. Não é bom agouro para Jair Bolsonaro.

The post O que aprendemos com a prisão de Collor first appeared on revista piauí.