La battaglia di Farsalia nei dettagli: tutti gli attacchi e le strategie

Dopo essere sbarcato in Epiro, Giulio Cesare tentò di strangolare le forze di Pompeo a Dirazio. Colto di sorpresa da una controffensiva pompeiana, il 10 luglio Cesare abbandonò quella città costiera e si diresse verso sud per poi addentrarsi in Tessaglia.Ad Aeginion si riunì con le forze del suo generale Calvino, quindi conquistò e saccheggiò Gomfi e infine si diresse verso la valle del fiume Enipeo, dove si trovava la città di Farsalia. Pompeo, dal canto suo, dopo aver inseguito Cesare fino ad Apollonia, tornò indietro e attraversò la Macedonia sud-occidentale per dirigersi a Larissa, dove si unì alle legioni di Metello Scipione. Trentacinque chilometri più a sud si trovava Farsalia, nelle cui vicinanze ebbe luogo la battaglia decisiva tra il campo pompeiano e quello cesariano.Disposizione degli eserciti di Pompeo e CesarePompeo divise il comando delle sue truppe tra tre generali: sull'ala destra mise Afranio, al centro Metello Scipione e sulla destra Domizio Enobarbo. Cesare mise Marco Antonio alla sua sinistra, Domizio Calvino al centro e Silla alla destra. Inoltre, formò una forza di riserva con sei coorti, che rimase nascosta agli occhi di Pompeo.L'attacco della cavalleria di PompeoLa strategia di Pompeo consisteva nel lanciare la sua cavalleria, molto superiore a quella di Cesare, per sorprenderlo alle spalle. Inizialmente l'attacco sembrò avere successo, poiché la cavalleria cesarea fu dispersa. Secondo alcuni autori, quest'ultimo fu uno stratagemma di Cesare per aumentare l'effetto sorpresa dell'attacco delle sue sei coorti di riserva.Il momento decisivo della battagliaMentre i suoi legionari caricavano la fanteria pompeiana, Cesare ordinò alle sue coorti di riserva di lanciarsi contro gli squadroni di cavalleria che attaccavano il suo fianco destro. Il successo di questa manovra fu determinante per far pendere la bilancia dalla parte del vincitore delle Gallie.La battaglia vista da Lucano«Fuggi, memoria mia, questa parte della battaglia e lasciala nell'oscurità, e che nessuna epoca apprenda da me, cantore di così grandi mali, quanto orrore si concede alle guerre civili. Piuttosto, ahimè, soffocate le lacrime e soffocate i lamenti: tutto ciò che hai compiuto in questo campo di battaglia, Roma, lo terrò per me».Farsalia, libro VII. Traduzione di Antonio Holgado (Gredos).La battaglia di Farsalia entrò nella storia della letteratura grazie al poema epico scritto da Marco Anneo Lucano. Nato a Cordova e educato alla filosofia stoica, Lucano subì la persecuzione di Nerone, che invidiava il suo talento poetico. Questo lo spinse ad aderire a una congiura contro l'imperatore; condannato a morte, si suicidò nel 65, all'età di soli 25 anni. Nella Farsalia, Giulio Cesare appare come un precursore della tirannia neroniana, come un politico che non esita a provocare una guerra civile per conquistare il potere.Questo articolo appartiene al numero 194 della rivista Storica National Geographic.

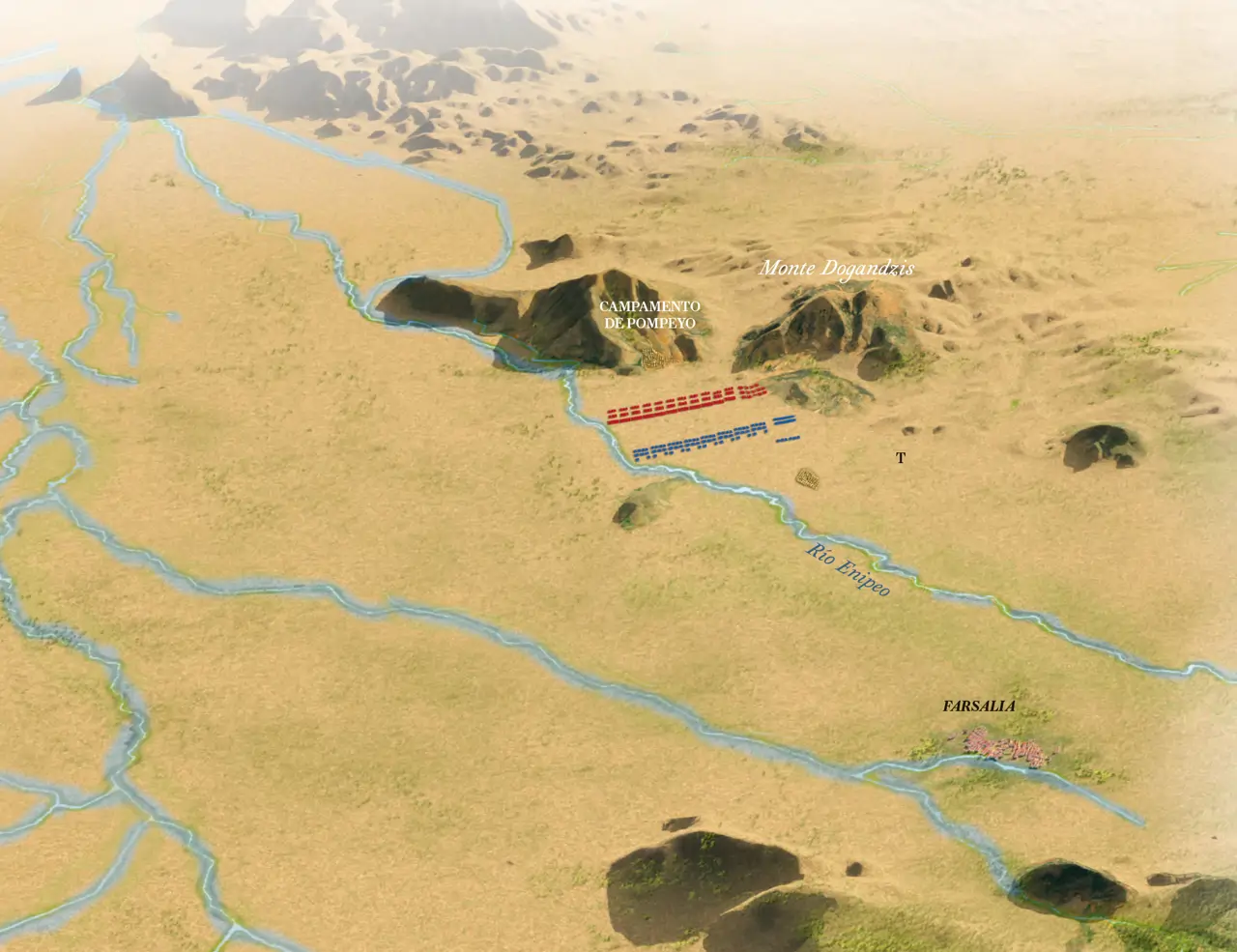

Dopo essere sbarcato in Epiro, Giulio Cesare tentò di strangolare le forze di Pompeo a Dirazio. Colto di sorpresa da una controffensiva pompeiana, il 10 luglio Cesare abbandonò quella città costiera e si diresse verso sud per poi addentrarsi in Tessaglia.

Ad Aeginion si riunì con le forze del suo generale Calvino, quindi conquistò e saccheggiò Gomfi e infine si diresse verso la valle del fiume Enipeo, dove si trovava la città di Farsalia. Pompeo, dal canto suo, dopo aver inseguito Cesare fino ad Apollonia, tornò indietro e attraversò la Macedonia sud-occidentale per dirigersi a Larissa, dove si unì alle legioni di Metello Scipione. Trentacinque chilometri più a sud si trovava Farsalia, nelle cui vicinanze ebbe luogo la battaglia decisiva tra il campo pompeiano e quello cesariano.

Disposizione degli eserciti di Pompeo e Cesare

Pompeo divise il comando delle sue truppe tra tre generali: sull'ala destra mise Afranio, al centro Metello Scipione e sulla destra Domizio Enobarbo. Cesare mise Marco Antonio alla sua sinistra, Domizio Calvino al centro e Silla alla destra. Inoltre, formò una forza di riserva con sei coorti, che rimase nascosta agli occhi di Pompeo.

L'attacco della cavalleria di Pompeo

La strategia di Pompeo consisteva nel lanciare la sua cavalleria, molto superiore a quella di Cesare, per sorprenderlo alle spalle. Inizialmente l'attacco sembrò avere successo, poiché la cavalleria cesarea fu dispersa. Secondo alcuni autori, quest'ultimo fu uno stratagemma di Cesare per aumentare l'effetto sorpresa dell'attacco delle sue sei coorti di riserva.

Il momento decisivo della battaglia

Mentre i suoi legionari caricavano la fanteria pompeiana, Cesare ordinò alle sue coorti di riserva di lanciarsi contro gli squadroni di cavalleria che attaccavano il suo fianco destro. Il successo di questa manovra fu determinante per far pendere la bilancia dalla parte del vincitore delle Gallie.

La battaglia vista da Lucano

«Fuggi, memoria mia, questa parte della battaglia e lasciala nell'oscurità, e che nessuna epoca apprenda da me, cantore di così grandi mali, quanto orrore si concede alle guerre civili. Piuttosto, ahimè, soffocate le lacrime e soffocate i lamenti: tutto ciò che hai compiuto in questo campo di battaglia, Roma, lo terrò per me».

Farsalia, libro VII. Traduzione di Antonio Holgado (Gredos).

La battaglia di Farsalia entrò nella storia della letteratura grazie al poema epico scritto da Marco Anneo Lucano. Nato a Cordova e educato alla filosofia stoica, Lucano subì la persecuzione di Nerone, che invidiava il suo talento poetico. Questo lo spinse ad aderire a una congiura contro l'imperatore; condannato a morte, si suicidò nel 65, all'età di soli 25 anni. Nella Farsalia, Giulio Cesare appare come un precursore della tirannia neroniana, come un politico che non esita a provocare una guerra civile per conquistare il potere.

Questo articolo appartiene al numero 194 della rivista Storica National Geographic.