Statut de l’embryon et du fœtus en France : comment les anti-IVG et les anti-choix brouillent les pistes

Brouiller les catégories pour désigner l’être avant la naissance est une stratégie des mouvements « anti-choix » (qui se désignent eux-mêmes sous le nom « pro-vie ») dès que le statut de l’embryon et du fœtus est questionné.

Brouiller les catégories pour désigner l’être avant la naissance est une stratégie des mouvements « anti-choix » (qui se désignent eux-mêmes sous le nom de « pro-vie ») dès que le statut de l’embryon et du fœtus est questionné dans le débat politique et législatif.

« Les embryons cryoconservés sont des enfants ». C’est ce qu’a conclu la Cour suprême d’Alabama, le 16 février 2024, laissant place à une forme de sidération de la part des professionnels de l’assistance médicale à la procréation (AMP, également appelée PMA, pour procréation médicalement assistée) et de certaines personnes ayant recours à ces techniques aux États-Unis.

Cette décision illustre le climat actuel dans ce pays qui vise à renforcer la protection des êtres avant la naissance et à restreindre le droit à l’avortement, comme cela a été le cas en 2022 avec l’annulation de l’arrêt Roe v. Wade par la Cour suprême.

Au cœur de ces débats, se pose en fait la question du statut de l’embryon et du fœtus, toujours discuté et objet de nombreuses controverses. Cette question traverse l’ensemble de nos travaux sur ces thématiques depuis plus de dix ans.

De ces longues années de recherche est né le projet de recherche NorPro (pour « normes procréatives »). Il rassemble cinq chercheuses et chercheurs de différentes disciplines (anthropologie et sciences politiques) qui travaillent sur des objets hautement débattus sur la scène politique : la gestation pour autrui, les diagnostics anténataux, la procréation avec tiers donneurs et enfin la médecine périnatale.

Le projet NorPro vise à interroger les dilemmes éthiques et pratiques qui se posent à l’ensemble des protagonistes à partir d’une approche ethnographique qui vise à rendre compte de la réalité de leurs expériences.

PMA, IVG, recherche : quels statuts de l’embryon en France ?

En France, il existe un cadre légal très précis associé à chaque situation qui concerne l’embryon (ou, le cas échéant, le fœtus), qu’il s’agisse d’AMP, d’interruption volontaire et médicale de grossesse (IVG et IMG) ou encore de recherche médicale sur l’embryon.

L’AMP est encadrée par les lois de bioéthique. L’avortement est permis grâce au statut que possède l’être avant la naissance : il fait figure d’hybride face à la traditionnelle distinction dans le droit français entre chose et personne qui ne connaît pas, dans ce domaine, de catégorie intermédiaire.

Du lundi au vendredi + le dimanche, recevez gratuitement les analyses et décryptages de nos experts pour un autre regard sur l’actualité. Abonnez-vous dès aujourd’hui !

Le droit français est en revanche clair sur son refus d’attribuer à l’être anténatal « la personnalité juridique ». Et le 8 mars 2024, la France a été le premier pays au monde à constitutionnaliser l’IVG.

Quant à la conservation à des fins de recherche des embryons humains ainsi que les protocoles de recherches sur l’embryon humain, ils sont strictement encadrés d’un point de vue législatif et soumis à des autorisations délivrées par l’Agence de biomédecine.

Des statuts remis en cause par les militants anti-avortement

Toutefois, le statut de l’embryon est questionné par les militants anti-avortement qui remettent en cause la légitimité de l’IVG. Ces derniers disent lutter pour la défense de la dignité et de la valeur de chaque vie humaine.

Les débats qui ont précédé la constitutionnalisation de l’IVG en France montrent que, pour ses détracteurs, l’IVG devrait être, au mieux, considérée comme un acte exceptionnel, au pire, strictement interdit sous prétexte qu’il porte atteinte à la vie humaine.

C’est un argument identique qui était avancé en 2012, au moment où le Sénat votait l’autorisation d’effectuer des recherches sur les embryons et les cellules souches embryonnaires humaines. Les opposants à cette proposition de loi dénonçaient alors ce qui leur apparaissait comme un renversement des principes du Code civil, en particulier de l’article 16, qui garantit le respect de la dignité de l’être humain, « dès le commencement de sa vie ».

En 2019, lors de la discussion autour de la révision du projet de loi de bioéthique, les mouvements anti-choix se sont également saisi de ce débat arguant que cette loi allait réduire l’embryon à un simple produit biologique, ce qui allait ouvrir la voie à sa marchandisation et renforcer ainsi la tentation de l’eugénisme, alors même que toute action sur les embryons est étroitement encadrée par la loi française.

À noter que nous préférons utiliser le terme « anti-choix » plutôt que « pro-vie », car ce dernier masque la réalité des revendications portées par ces mouvements. En s’opposant à l’avortement, ces mouvements visent à restreindre les droits reproductifs et sexuels, et non à promouvoir une quelconque « culture de vie ».

Les campagnes de ces mouvements pour brouiller les catégories

Embryon, fœtus, bébé, vie, personne, être humain, personne humaine potentielle, amas cellulaire, produit de la conception, ou encore blastocyste et morula (qui correspondent tous deux à des stades précoces du développement de l’embryon, ndlr) : la pluralité des termes et catégories utilisés pour désigner l’être anténatal rend son statut d’autant plus complexe.

Les débats se cristallisent donc autour de cette question et les mouvements anti-choix se saisissent du flou entourant le statut de l’être prénatal pour brouiller les catégories en utilisant des termes ou des images inappropriées. Cette entreprise n’est pas nouvelle dans le cadre des mouvements anti-avortement. Très utilisée aux États-Unis, elle a été décryptée par de nombreuses chercheuses féministes américaines dès les années 1970.

Ces mouvements créent un rapprochement entre fœtus avortés et bébés en montrant, lors de leurs mobilisations, des images des pieds et des mains de fœtus issus d’avortement, parties qui présentent le plus de similitudes avec la morphologie d’un être humain pleinement constitué.

Ce rapprochement visuel est accentué par un rapprochement syntaxique : les fœtus sont qualifiés d’« enfants » ou de « bébés » comme on peut le lire par exemple sur les panneaux des manifestants de la « Marche pour la vie », qui a eu lieu à Paris en janvier 2025.

De la même façon, le collectif français « Les survivants », qui se revendique comme un groupe non religieux, fait reposer sa communication sur le rapprochement entre embryons avortés et enfants nés.

Présentés comme faibles et sans défense, les fœtus sont décrits par ces différents mouvements comme « des victimes de l’avortement » qui n’auraient pas la chance de naître.

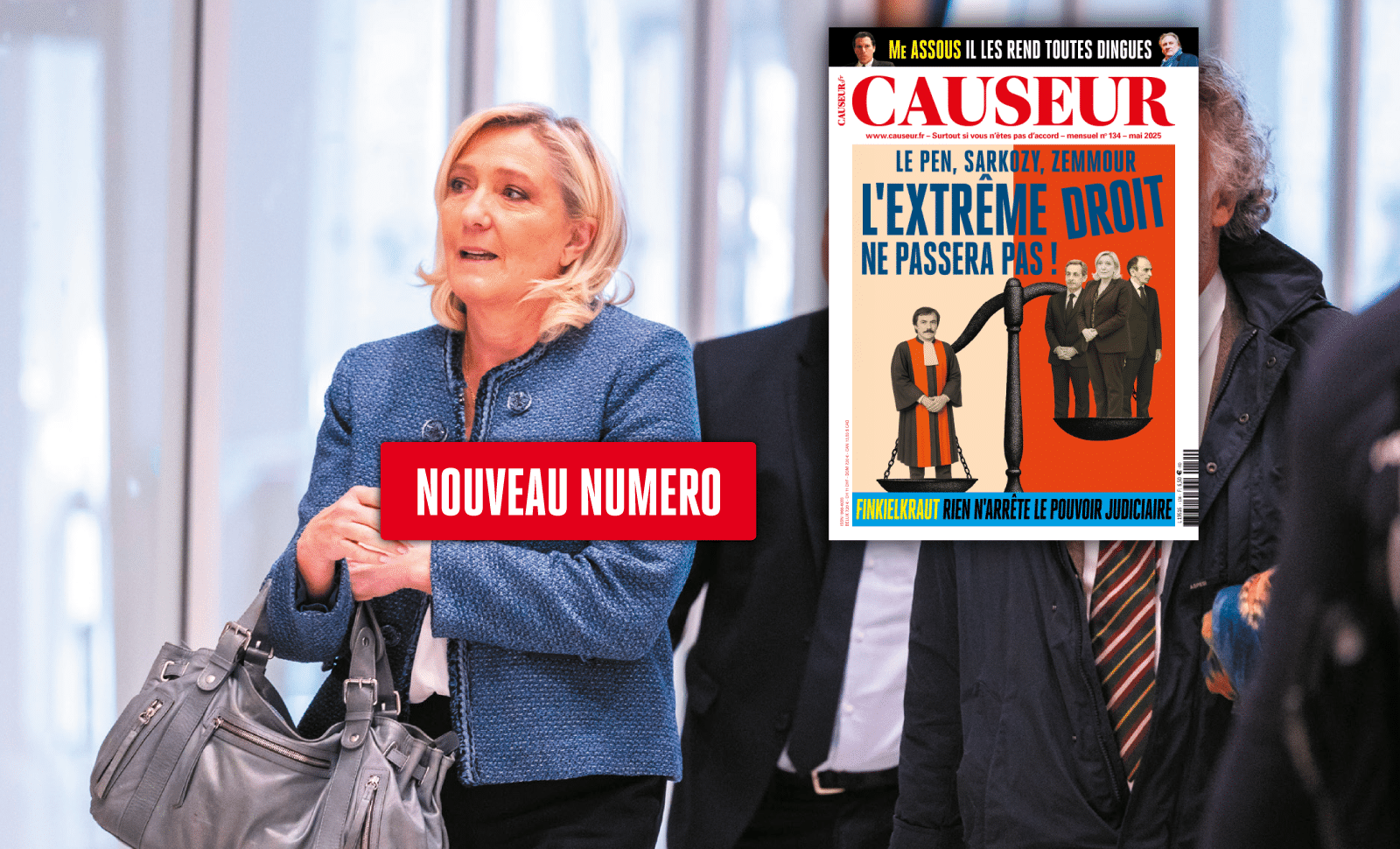

Les mauvaises informations sont également très présentes en ligne, en partie via les réseaux sociaux, ou encore au sein de certains médias. Raison pour laquelle, en 2017, le délit d’entrave à l’interruption légale de grossesse a également été étendu aux sites de désinformation en ligne.

Mêmes stratégies autour de la recherche sur l’embryon

Ces mouvements mettent en avant un raisonnement similaire dans le cas de la recherche sur les embryons. En 2012, en réponse à l’autorisation de la recherche sur les embryons et les cellules souches embryonnaires humaines, la fondation Jérôme Lejeune avait lancé une campagne intitulée « Vous trouvez ça normal ? ». Les affiches mettaient en parallèle des images d’animaux protégés et celle d’un embryon humain pour soutenir l’idée selon laquelle les animaux seraient mieux protégés que ce dernier.

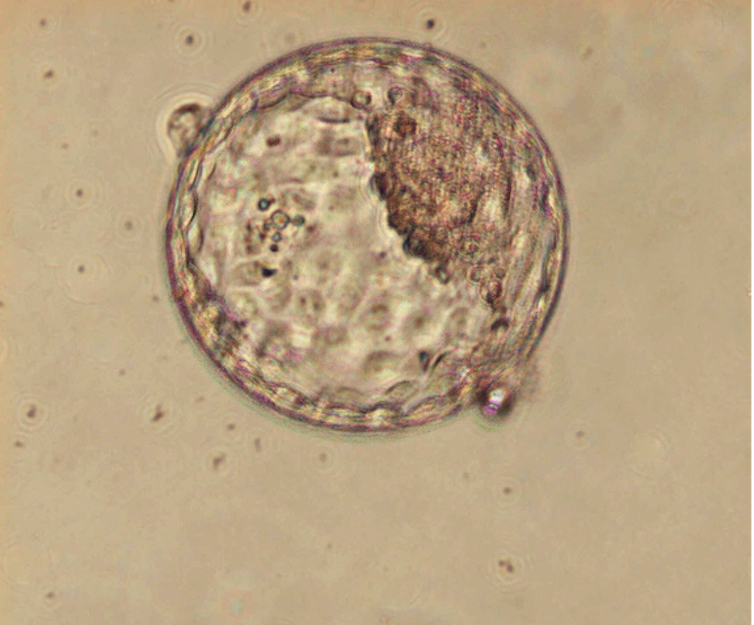

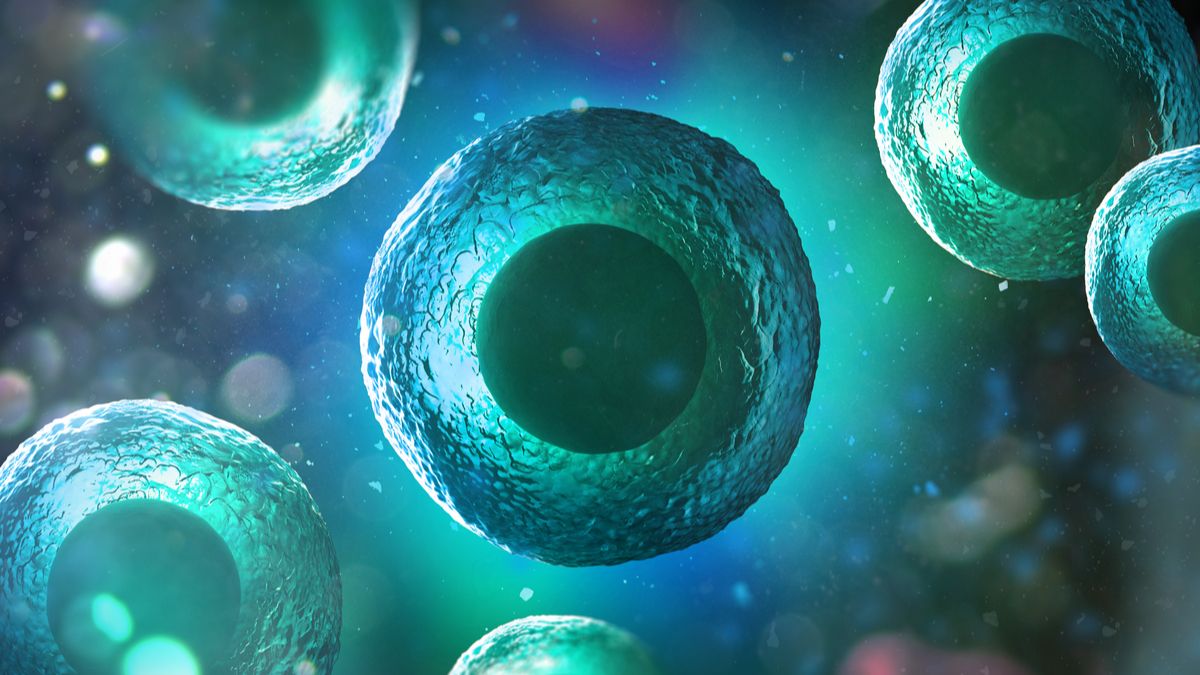

Pourtant, l’image de l’embryon tel qu’il est mobilisé dans cette campagne ne reflète en rien la réalité des embryons utilisés à des fins de recherche. En effet, avant 2021, il était impossible d’étudier l’embryon au-delà de sept jours après la fécondation (la loi de 2021 a étendu cette étude jusqu’à quatorze jours).

Quant à la recherche sur les cellules souches embryonnaires issues d’embryons, elle ne peut se faire que sur des embryons au stade de blastocystes, soit entre 5 et 7 jours de développement après la fécondation. Elle n’est donc autorisée que durant ce court laps de temps qui correspond au moment où les cellules sont pluripotentes, c’est-à-dire qu’elles ne sont pas encore différenciées et peuvent devenir n’importe quels types de cellules de l’organisme.

À ce stade, les embryons se présentent sous la forme d’un cercle, composé de plusieurs cellules. Nous sommes donc loin de l’embryon représenté sur les affiches de la fondation Lejeune qui montrent bien un embryon, mais à un stade bien plus ultérieur, entre 6 et 8 semaines d’aménorrhée.

Les militants anti-choix exploitent donc la diversité des catégories et des représentations associées à l’être avant la naissance. En jouant sur ces images et ces terminologies, ils contribuent à la confusion autour de ces questions sensibles. En entretenant une ambiguïté sur les statuts et les définitions, ils façonnent le débat public et influencent les décisions politiques et éthiques liées à ces enjeux.

Cet article est proposé dans le cadre du projet NorPro – pour Normes procréatives : Dilemmes éthiques et pratiques autour des interventions dans la procréation, soutenu par l’Agence nationale de la recherche (ANR) qui finance en France la recherche sur projets. L’ANR a pour mission de soutenir et de promouvoir le développement de recherches fondamentales et finalisées dans toutes les disciplines, et de renforcer le dialogue entre science et société. Pour en savoir plus, consultez le site de l’ANR.![]()

Léa Linconstant a reçu des financements de la part de l’Agence Nationale de la recherche (ANR 22 CE41 001).

Anne-Sophie Giraud a reçu des subventions de recherche de la fondation Fyssen (2020-2022) pour le projet HU-MA, et du programme ANR JCJC (2023-2026) pour le projet NORPRO (ANR-22-CE41-0001).

/2025/05/06/diana-ross-000-44kp9kp-6819c5958f790992264668.jpg?#)

/2025/05/05/louison-6818c8215ed6d656768232.jpg?#)

/2025/05/05/le-miroir-681921826bb5e203827617.webp?#)

/2025/05/05/recherche-la-france-future-terre-d-accueil-de-chercheurs-americains-6818cd6269d14101452261.jpg?#)