Serpents, araignées… D’où viennent nos peurs de certains animaux ? nouvelle étude

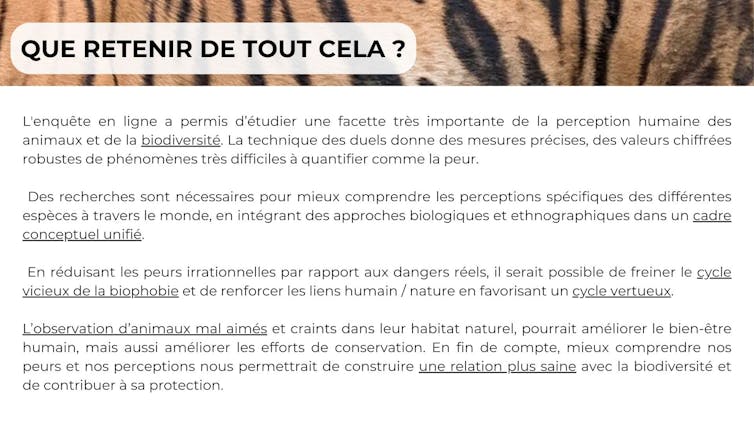

Une étude d’ampleur inédite montre que la peur ressentie envers certains animaux n’a pas grand-chose à voir avec le danger qu’ils représentent.

Une étude d’ampleur inédite montre que la peur que nous ressentons envers certains animaux n’a pas grand-chose à voir avec le danger qu’ils représentent. Mais ces émotions peuvent en revanche avoir des effets très néfastes sur la protection de la biodiversité.

En 1872, Charles Darwin décrivait la peur comme une puissante alliée pour éviter ou pour fuir les dangers. Au cours des plus de 50 millions d’années d’évolution des primates et pendant la presque totalité de l’histoire humaine, grands carnivores, crocodiles ou serpents venimeux étaient de terribles menaces. En avoir peur était donc nécessaire à la survie.

Mais aujourd’hui, notre peur des animaux ne s’arrête pas aux espèces dangereuses. Certains animaux inoffensifs nous terrifient également. Pourquoi ce décalage entre danger réel et terreur ? Des facteurs socioculturels et le succès de théories contestables pourraient l’expliquer.

Pour mieux comprendre la peur des animaux nous avons sondé plus de 17 000 participants à travers le monde, en leur proposant un questionnaire sous forme de jeu en ligne fondé sur des portraits photographiques d’animaux. Le panel comprenait 184 espèces : des mammifères, des reptiles, des oiseaux, des arthropodes (insectes et araignées) et des amphibiens. En pratique, au cours d’une aventure imaginaire, des paires de photos (un lion et une mésange, par exemple) étaient tirées au sort et présentées à l’écran, 25 fois de suite.

Chaque participant devait choisir l’animal qui lui faisait le plus peur, cliquer sur sa photo, passer à la paire suivante puis, à la fin du jeu, répondre à quelques questions.

Nous avons ainsi obtenu les résultats sur plus de 400 000 duels de photos, une mine d’or statistique. L’analyse des choix et des temps de réponse ont permis de classer les 184 animaux selon le niveau de crainte qu’ils inspirent. La diversité des participants (âge, genre, pays d’origine, études, etc.) a révélé des relations complexes entre danger réel (ou écologique) et influences socioculturelles.

Biophobie et peur irrationnelle des animaux

Une constante est cependant apparue : dans toutes les zones géographiques et classes d’âges, des animaux inoffensifs pour l’humain, comme les chauves-souris, les araignées ou les serpents non venimeux, ont suscité des réactions de peur très marquées, autant voire plus qu’avec des espèces potentiellement très dangereuses comme l’hippopotame ou l’ours brun. La logique de terrain, celle énoncée par Darwin, était donc bien prise en défaut.

Pour expliquer cette discordance, certaines théories très en vogue depuis plus de quinze ans proposent que la peur des serpents et des araignées soit figée, innée et codée dans nos gènes.

Mais comment la sélection naturelle aurait-elle produit un résultat aussi illogique ? Comment savoir également si les premiers humains avaient peur des araignées et des serpents, surtout que de nombreux primates ne les fuient pas et, au contraire, les mangent ? Les serpents sont également toujours considérés comme des délices culinaires et sont largement consommés dans différentes régions du monde. Les théories patinent un peu sur ces points cruciaux.

D’autres explications semblent nécessaires. Un autre cadre théorique pointe les facteurs socioculturels dans la transmission d’émotions, notamment les peurs, y compris celle des animaux. Combinée à l’absence de contact avec la nature, la transmission familiale et sociale de la peur du vivant conduirait jusqu’à la biophobie, c’est-à-dire la peur ou même la haine du vivant.

Des facteurs culturels pourraient effectivement expliquer pourquoi de nombreuses personnes croient à tort que les araignées sont dangereuses et tuent fréquemment des humains alors que seulement 0,5 % des araignées sont potentiellement dangereuses pour l’humain, les accidents graves sont rarissimes et les décès vraiment exceptionnels. Dans notre étude, certains participants ont même déclaré avoir peur d’être mangés par une araignée, une idée totalement irrationnelle.

Des préjugés, un sentiment général de dégoût, mais surtout le manque de connaissances naturalistes laissent ainsi la place aux légendes et aux peurs exagérées qui les accompagnent. La distorsion est amplifiée par les médias et les films, où les araignées et serpents géants sont trop souvent monstrueux et féroces.

Un mécanisme central est que les peurs exacerbées peuvent être transmises en un clin d’œil et voyager de génération en génération. Cet effet est marqué chez les plus jeunes, un parent effrayé par une petite araignée de maison peut inoculer sa terreur à ses enfants en quelques secondes. Ainsi renforcées, les représentations déformées des animaux dans les films peuvent devenir des croyances ancrées, puis des « vérités ». Ce décalage entre le danger perçu et la réalité quotidienne s’accroît dans les sociétés urbanisées, où la déconnexion avec la nature augmente constamment.

Du lundi au vendredi + le dimanche, recevez gratuitement les analyses et décryptages de nos experts pour un autre regard sur l’actualité. Abonnez-vous dès aujourd’hui !

Les animaux dangereux font tout de même peur

Bien sûr, les animaux potentiellement dangereux, comme le lion, suscitent aussi des réactions fortes et rationnelles de peur. De nombreux cas de prédation, d’attaques ou de morsures mortelles sont documentés à travers le monde. Dans notre étude, les crocodiles, les grands félins et les serpents venimeux sont effectivement perçus comme très effrayants. Les participants ont clairement exprimé leur peur d’être tués par une énorme vipère du Gabon ou d’être mangés par un tigre.

Inversement, la grande majorité des animaux inoffensifs, comme le lapin, la tortue ou le koala, n’ont suscité aucune peur. Ces résultats confirment donc une définition générale de la peur comme un état émotionnel adaptatif, qui incite les animaux à réagir de façon appropriée face à des stimulus potentiellement dangereux.

Mais il reste difficile de distinguer ce qui relève de mécanismes innés plutôt que des biais culturels dans la peur des animaux. La grande taille (un bison adulte est impressionnant), les dents de carnassier, le regard fixe du prédateur ou les signaux d’avertissement (bandes colorées sur les serpents venimeux ou les guêpes) sont probablement des messages clairs compris de tous, indépendamment de la culture, mais cela reste à démontrer. Les visions purement innées ou purement culturelles, extrêmement rigides, correspondent particulièrement mal à une réalité qui semble davantage complexe et intriquée.

La peur exagérée des animaux, un frein à la conservation

Une chose reste certaine : les peurs exacerbées, irrationnelles et invalidantes, c’est-à-dire des phobies, ont des conséquences. Elles gâchent la vie, y compris celle des animaux qui en font les frais. Le déclin des serpents en témoigne. Il progresse à une vitesse alarmante, aussi bien en Europe que sur le plan mondial. Il est donc urgent de les protéger. En outre, ces animaux jouent des rôles écologiques clés et sont des auxiliaires de l’agriculture. Pourtant ils sont souvent persécutés et tués.

Or, la peur qu’il inspirent est le principal déclencheur de cette attitude agressive et violente. Le pire est que, lorsqu’il s’agit de serpents venimeux, le risque d’être mordu par riposte augmente considérablement. Au cours d’une rencontre, il est prudent de laisser les serpents tranquilles ou de s’enfuir plutôt que de leur taper dessus. La peur exagérée et les gestes dangereux et mal contrôlés entraînent des drames pour les humains et les autres animaux.

L’aversion forte pour certains animaux couplée à la perte de contact avec la nature est aussi associée à la dégradation de la santé mentale. L’expérience directe avec la nature semble nécessaire aux équilibres psychologique et physiologique.

Or, la manière dont nous percevons la nature influence directement notre investissement dans sa préservation. Les espèces perçues comme effrayantes, souvent à tort, sont malheureusement fortement négligées par les programmes de conservation. La biophobie rend difficile l’éducation à l’environnement et la protection de la biodiversité. La répugnance pour de nombreux arthropodes et reptiles s’accompagne d’un faible effort de conservation par rapport aux espèces charismatiques (par exemple, les dauphins ou les ours). Il est pourtant nécessaire de protéger des ensembles.

La note positive est qu’il a été montré expérimentalement qu’une simple sortie nature, un bref contact avec les serpents, suffit à changer la donne, tout au moins chez des enfants. Ce résultat souligne le rôle majeur de la culture et de l’éducation, par rapport aux hypothèses fondées sur la peur innée des serpents.

Il est donc essentiel d’étudier le développement et la persistance des perceptions positives et négatives vis-à-vis des animaux pour améliorer le confort de vie, la santé, mais aussi pour réduire les conflits entre l’humain et la nature. Élargir des actions de sensibilisation à toutes les espèces est fondamental pour guider les efforts de protection. Détruire pour délit de faciès n’est pas acceptable. En outre, la destruction de populations ou d’espèces peut perturber des écosystèmes et avoir un bilan mitigé voire négatif.

La peur est notre alliée, mais, mal domptée, elle peut se retourner contre nous et contre notre environnement. Il serait sage d’en tenir compte dans les programmes d’éducation.

![]()

Karl Zeller a reçu des financements de l'Initiative Biodiversité Écologie, Évolution, Société (IBEES) de l'Alliance Sorbonne Université.

Xavier Bonnet ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.

![[SATIRE À VUE] Raquel Aphatie remplace Jean-Michel Garrido](https://media.bvoltaire.fr/file/Bvoltaire/2025/04/r-garrido-616x437.jpg?#)

![[ANIMAUX] Nos chardonnerets victimes du trafic à destination du Maghreb](https://media.bvoltaire.fr/file/Bvoltaire/2025/04/chardonneret-616x347.jpg?#)

/2025/04/03/12ae5fd5d9b1e710867b5a4bac515e4b-67ee865dd644d933485310.webp?#)

/2025/04/03/000-38xj74a-67ee976189c41971796781.jpg?#)

![La transition portée par le risque plus que par les subventions [Time to Change]](https://www.greenunivers.com/wp-content/uploads/2025/04/avenir_decarbone_2.jpeg)